三江侗族農民畫的文化藝術價值研究

秦紅梅

摘 要:三江侗族農民畫是民間美術的組成部分,是民間文化藝術中一朵艷麗的奇葩,具有強烈的時代特征和鮮明的民族文化地域特色,是廣大人民精神生活的重要載體。本文從三江農民畫的歷史成因、內容題材、藝術特點以及圖式結構入手,充分借鑒民間美術在文化和歷史角度的社會價值展開分析,探析三江侗族農民畫藝術形態特征的文化內涵和文化藝術價值,助力民間美術的傳承。

關鍵詞:三江農民畫;藝術特征;文化價值

中圖分類號:J219文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)24-00-03

世代居住于此的廣西三江侗族同胞深愛著這片養育他們的土地,從那個物質條件極度匱乏的年代開始,就活躍著一群土生土長的農民畫家,他們憑借著自己的智慧,用廉價的筆、天然自制的“彩繪顏料”和質樸稚拙的繪畫手法將侗族的自然與建筑、勞作與飲食、節日與婚俗、信仰與希望等包羅萬象的民俗,融入自己的畫作之中,表現了所見所聞、所思所想,生動地表現了侗族的生活習俗和勞動場面、民俗節日。畫作中大膽的藝術夸張、強烈的色彩對比、浪漫的想象、鄉土氣息十足的作品向人民展示了一個純正無瑕的世界,慢慢走出村寨、走出廣西、走向世界,三江侗畫也因此走過“侗彩畫”到“侗族農民畫”再到“侗族現代民間繪畫”的歷程。

一、三江侗族農民畫的歷史成因

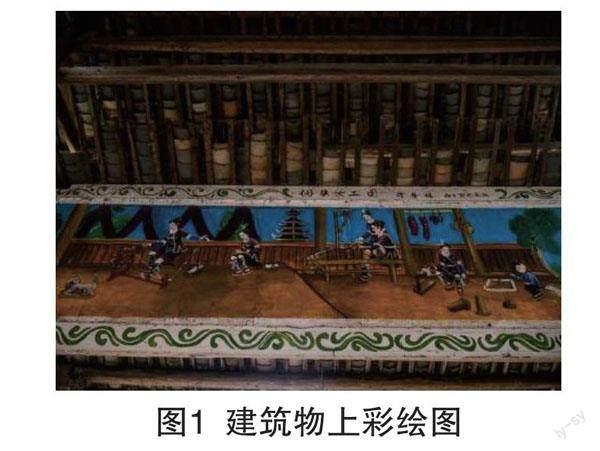

三江侗畫最早可追溯至隋唐時期,唐代時叫作侗彩繪,發展到清代叫“洞帕彩繪”,圖案紋樣、色彩的運用多借鑒于侗族手工藝圖案和侗族傳統刺繡紋樣及色彩,深受“苗錦侗繡”的影響,清代文學家吳敬梓所著的《儒林外史》中就對“苗錦侗繡”有所描述并給予了高度的贊譽,這是同地域“姐妹藝術”相互影響、民間美術傳承方式的必然結果。這一時期,侗族民間繪畫多以墻壁、木質建筑為載體,主要彩繪于鼓樓、風雨橋長廊兩壁上端、涼亭內部頂上以及家庭裝飾使用,抑或繪于廟堂等地,又稱之為“彩壁畫”或“古彩畫”(見圖1)。“農民畫”的形成并非原發性的民間藝術,三江侗族農民畫也一樣,在“彩壁畫”的基礎上,受政府的引導與扶持發展起來的一種民間繪畫形式,隨著發展壯大、走向成熟,漸漸走出國門,名揚四海,現今統稱“三江農民畫”,2012年被列為廣西非物質文化遺產名錄[1]。

二、三江侗族農民畫的藝術特色

(一)取法“自然”的材料與技藝

走進農民“畫家”的家里,陳列柜上我們能看到了一個個裝著“顏料”的半截竹筒,里面的顏料取自自然,其中的紅色和黃色取自當地的紅泥、黃泥;紅色也會取自當地的“薯莨”(植物)、黃色取自“梔子”(植物)、黑色取自農家燒火做飯時留于鍋底的鍋灰;竹筒的旁邊放著竹篾制成的“筆”(見圖2)。據楊共國先生和楊丹先生等多位畫家的介紹,他們在繪畫時也會考慮將侗族的當地特有顏料和工業化水粉顏料配合起來使用,有了紅、黃、藍、黑這幾種顏色基本也可以畫畫了。侗畫早期畫紙規格大小不一,所用紙張是較為硬質的圖畫紙,這種紙張不易吸收顏料,畫家通過重復的在硬紙上平涂顏料進行上色,不夠平整也容易造成顏料脫落。隨著侗畫越來越受關注,畫家也積極地學習與創新來適應不斷變遷的時代,學習金山農民畫用宣紙材質、用毛筆著色,借鑒中國畫的裝裱方法;自創在侗布上、在簸箕上進行繪畫的創作,對于這一技法,除了采用水粉干畫,大多會配以藍靛使用,使作品產生豐富的肌理效果,增加了侗畫的工藝性[2]。

(二)獨特的造型語言和審美意識

侗畫的造型語言與審美意識跟本地域的其他藝術形式(如剪紙藝術、刺繡藝術、蠟染藝術等)中的造型方式如出一轍,是人類與生俱來的“直覺藝術”造型方式,其表現形式以“造型之奇”吸引無數眼球。但是這里我們所說的“造型之奇”是建立在人類觀察物象、認知世界最本色方式的基礎之上的,保持著人類認識方式的常態,用主動的方式表達感受,認清這一點對于研究侗畫的造型語言是至關重要的。從表現形式上說并非刻意追求的那種“荒誕”,也不是無理性制約的現代“稚拙”,民間美術其實很真實,即創作者以全面、立體、永恒、運動的姿態觀察和表現世界,用獨特的創作思維與造型方式進行作品的創作。同時創作者巧用“隨形造型”的布局方式,也與人類與生俱來的認知思維方式一樣,侗畫不求形似而求神似,在作品中多用夸張的手法進行表現,突出主體造型,也不受限于物象本身,打破現實物象、題材內容,將看似不相干的若干形象有創造性地組織,使整個畫面布局具有連貫性、對比性,創造出具有地域特色的民間審美情趣的布局方法。

(三)大膽夸張的色彩特征

侗族服飾喜用黑、藍、青、紫、白、粉紅等明快的色彩,以青藍為底,在領口、袖口、襟邊、胸兜等處都會配以色彩斑斕的圖案裝飾;侗族的繡品多用白色、黑色或彩色為底色,配以紅、綠、藍、紫等絲線纏繞剪紙圖樣繡制而成;背帶、童帽、肚兜一般以侗布或者黑色絨布為底,佩綠色、紅色絲線;侗錦常以藍色、黑色為底配以粉紅色、紫紅色等為主的太陽、月亮、花鳥等圖騰紋樣等,將所有對比強烈的色彩統一在深色背景中,侗族的民間藝術在整體的風格上呈現出色彩對比強烈、明快鮮亮等主觀性的用色理念。生活在這片土地上的農民畫家,從小耳濡目染,深受這種民間藝術形式的熏陶,在進行農民畫創作的時候,遵循著侗族祖輩傳統的審美標準,有意無意間將這種用色的理念滲透到侗畫的創作中,在筆者問及農民畫家如何評價一幅畫好與不好時,大多回答的是“顏色好看”“顏色熱鬧”,也許就是我們說的色彩“搶眼”,就如同侗家姑娘身著的美麗服飾一般,讓人忍不住多看幾眼。在繪畫的過程中沒有刻意地去追求色彩的漸變,著色時更強調不同色塊之間顏色的變化所帶給觀者強烈的視覺感受,這與侗族繡品及服飾裝飾等民間藝術形式的用色不謀而合,有異曲同工之妙,如黃色用紫色襯托、紅色旁邊畫綠色或藍綠色、橙色配綠色等。

此外,侗畫用色不依賴于現實生活世界的“隨類賦色”,在色彩的運用上更強調主觀意愿的色彩運用,也就是說,他們不完全以客觀世界色彩為施色的標準,這是創作者對創作對象的感性認識,也是傳承過程中民間美術獨有的特性。侗畫喜用高純度顏色來表現,紅、黃、藍、白、紫這些鮮艷色彩的心理作用有熱情、喜慶、溫暖、富麗和純潔等感受,讓人感到高興和豁朗。在中國傳統思想和民俗風情的影響下,侗畫多以大紅大紫與對比色彩描述幸福的農家生活、氣氛熱烈的勞動場面和歡天喜地的節日慶典。例如,侗畫《慶新年》場面宏大,烘托出熱鬧氣氛;李婄麗《蘆笙舞》中地面用黑色來反襯身著七彩服飾的人物,同時沒有將畫面周圍的鼓樓、吊腳樓等建筑畫成未經裝飾的原始木質色調,而是施以藍色、藍綠色、綠色、紫色等不同色相的色塊拼接呈五彩色,配以黃色柱子、紅色及紫粉色的欄桿,統一畫面氣氛的同時在形狀、數量和位置上的局部呼應能產生局部的節奏感,巧妙地加強色彩的層次感和空間感,使得整個畫面呈現出明亮鮮艷的裝飾美和歡慶熱鬧的氛圍[3]。

三、三江侗族農民畫的內容題材

美術往往通過典型的形象反映生活,欣賞者可從不同的美術作品中認識不同的時代、不同國家、不同民族的具體生動的生活情景,從而認識歷史、認識現實。美術作品超越時空的可能性,使侗畫所表現的內容題材成為今日見證歷史的資料。

(一)三江侗族農民畫中的建筑

廣西三江侗族聚居地山巒起伏少有平地、氣候溫和、雨量充沛,為了適應復雜的地形,侗族先民依山建寨,就地取材,巧妙地將自己的居所依山而建,根據地形巧妙地設計出不同的建筑類型,榫卯結構,幾塊石頭便是“地基”撐起四平八穩的建筑主體,而這種建筑便是獨具特色的“干欄”式吊腳樓,整個寨子建筑布局緊密有序,錯落于蔥郁樹木間,多以石板鋪路通行。侗族素有“有寨必有鼓樓,有河必有風雨橋”,鼓樓是一種木結構重檐、多柱式建筑,柱頭檐角雕繪龍鳳、彩繪民間故事,造型別致,工藝精巧,也是侗家人重要的集會議事場所,莊嚴而神圣。風雨橋為長廊式木橋,也稱“花橋”,大型風雨橋多以大青石砌橋墩,用大圓木穿榫疊架為梁,逐層挑出,橋墩上建亭閣,亦可通行亦可遮風雨,橋上彩繪有侗族民間故事,集實用價值和藝術價值于一身。在侗畫中,農民畫家常常以吊腳樓、鼓樓、風雨橋繪畫的主題或背景進行創作,侗族人就像是一群頑強的守望者,他們守望著家園,以自己獨特的生活方式,順應自然,改造自然,在建筑上講究人與自然的協調,強調建筑與環境的相互影響與映襯,追求虛實呼應,農民畫家將三江侗族建筑的這一特點充分地融進了自己的畫作中,構成一幅幅和諧統一、獨具特色的田園風景畫,感動著世人。

(二)三江侗族農民畫中的節慶民俗

三江侗族農民畫中以表現節慶民俗為題材的作品占一半,侗族節慶民俗主要分為三類,一是全民族的節日,二是區域性的節日,三是氏族節日。“三月三”是侗族最具特色的民族節日,也是一年之中最宏大、最隆重的。十里八村百姓匯集一起,搭臺唱戲、點花炮、賽蘆笙,熱鬧非凡。蘆笙是侗族百姓娛樂生活不可或缺的一部分,據《大清一統志·柳州府》記載“侗族喜歡音樂,彈胡琴,吹蘆笙”。可見,侗家吹蘆笙的習慣世代相傳。在侗畫的創作中有很多表現這一活動的場景,如楊共國的《蘆笙踩堂》、張軍誼的《多耶之夜》等作品描繪的都是侗家人載歌載舞的節慶場景,例如,蘆笙踩堂描繪了蘆笙隊圍成圓圈跳踩堂舞的場景,畫面采用全景俯視構圖,飽滿充實,以大蘆笙為中軸線,雖人物較多,但錯落有致,給觀者一種穩定的視覺效果,舞者的“動”與吊腳樓的“靜”形成動靜對比。“多耶”一詞“多”為侗語歌唱、舞蹈之意,多耶舞最早的文字記載見于宋代,是一種女子手拉手圍成外圈,男子手搭肩圍成內圈,均面朝中央,圓圈呈順時針方向做前進擺,呈逆時針方向做后退擺,畫家巧妙地將圍觀的群眾朝向畫面中央的多耶舞者,看似雜亂無章的人群有了秩序的美感,將觀者視線引向主體,還有最具民族特色彰顯侗家人熱情好客的“百家宴”也常常成為侗畫的主要題材之一。正如著名版畫家趙延年曾說過的:農民畫“把握住最動情的瞬間形象,充沛的情感蓋過了稚拙的技巧,形體雖不準確,情誼真切沁人心”。侗家的兒女也如這般,把他們生活中歡歌笑語最為真切的瞬間定格在了畫作里,創作精彩而感人的作品。

四、三江侗族農民畫所承載的藝術價值和社會功能

美術所承載的藝術價值和社會功能就是美術所發揮的社會效能性,農民畫作為我國民間美術中的一朵奇葩,自然也不例外,其承載著文化藝術價值,發揮著社會功能。

(一)侗畫所承載的藝術價值

在人類文明發展史上,如果說對于物質的追求是為了生命的延續,那么對于精神的追求更是為了美好的期盼和民族有序的發展。侗畫根植于中國傳統文化藝術的沃土,它所呈現出的藝術價值要與時代的發展緊密聯系,與時俱進,深入挖掘三江少數民族文化藝術資源,將其與侗畫的宣傳融為一體,采用整體推廣、重點突出的策略。侗畫作為一個是在少數民族文化意義下衍生出的品牌,代表少數民族地區獨特的民族文化內容,是能夠使消費者產生對少數民族文化豐富聯想的一種標記、符號或者象征。少數民族文化藝術豐富多彩,博大精深,而民俗文化更是古老而神秘。正因為有了古老而神秘的文化積淀,也就形成了少數民族獨具特色的人文景觀,適宜制作精美的宣傳片,利用電視、網絡新媒體大力宣傳推廣,展示其獨特的藝術價值。

(二)侗畫的社會功能

審美功能是美術的最基本社會功能之一,它是指當人們在欣賞優秀的美術作品時,不僅心靈上得到愉悅,而且情感上也可獲得極大的滿足等。農民畫在承載政治感化功能的同時也具有獨特的審美功能。首先,在創作題材上,侗畫緊扣侗鄉人們的生活,處理方式采取夸張變形的處理原則和浪漫主義表現方法,畫面稚拙卻極富情趣,是典型的浪漫主義繪畫作品;其次,侗畫藝術形式的表現也頗有特色。侗畫的作者大多是當地農民,農民畫作者以民間繪畫語言在多種媒介載體上開展的美術創作形式,構圖飽滿、色彩明快,創作者不注重比例、 透視法則,打破時空界限,把不同時節的景物放在同一畫面,完全從表現物體客觀形象有感而發,充分體現了作者對客觀世界的主觀感受。

五、結束語

三江侗族農民畫是民間美術的重要組成部分,在不斷發展演變的過程中,逐漸形成了自身獨特的藝術特色,在特定文化背景下所承載的文化內涵發揮著其社會功能和審美功能。我們應該科學認識三江農民畫藝術所傳遞的文化信息,結合當代生活更好地傳承和弘揚中國優秀傳統藝術文化。

參考文獻:

[1]金花.融農民畫藝術特點于兒童畫中[J].科技經濟市場,2015(04):238-239.

[2]杜萬峰.中國山水畫符號化淺析[J].文教資料,2013(21):66-67.

[3]李波.淺談美術教育在現代文化語境中的地位[J].美術教育研究,2011,11(04):128.