國家區域中心城市輻射力及優化策略研究

[摘 要]國家區域中心城市是中國地理大區的區域中心,一般為具有重要區域意義的省會城市及副省級城市。山西省太原市地處我國東中西三大經濟圈接合部,不僅是全省政治、經濟、文化、科教和金融中心,也是全國性綜合交通樞紐城市之一,在全國對外開放和經濟發展布局中具有“東融南承西聯北拓”的重要作用。為進一步強化太原對周邊區域的輻射帶動作用,提高城市承載力和聚合力,加快國家區域中心城市建設進程,文章將分析太原市建設國家區域中心城市的歷程及未來方向,定量測算現階段太原產業中心性、綜合輻射能力及城市輻射范圍,并提出未來建設太原國家區域中心城市的優化策略。

[關鍵詞]國家區域中心城市;中心性;輻射力;太原市

doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2023.14.054

[中圖分類號]F299.27;F127 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194(2023)14-0164-04

0? ? ?引 言

區域中心城市是指一定區域范圍內居于經濟社會中心地位的城市,是區域中經濟發達、功能完善,能夠滲透和輻射帶動周邊地區發展的城市[1]。2021年,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》明確指出,要在中西部有條件的地區,以中心城市為引領,提升城市群功能;發展壯大城市群和都市圈,培育發展哈長、遼中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆等城市群。可以說,以山西省太原市為核心的山西中部城市群建設明確進入國家區域發展戰略。在此背景下,將太原建設成國家區域中心城市,有利于提升山西中部城市群的綜合實力和影響力,打造全國“兩橫三縱”城鎮化戰略格局的重要節點,推動實現山西在新時代中部地區高質量發展中爭先崛起。

1? ? ?太原國家區域中心城市的建設歷程

1.1? ?城市功能定位變遷

2000年以來,太原城市功能定位主要圍繞城市自身發展來確定,經歷了幾個階段:2000—2005年側重建設中西部經濟強市、生態園林城市、歷史文化名城和現代宜居城市;2006—2009年側重建設新型工業基地、特色文化名城和現代宜居城市;2010—2015年側重建設一流省會城市和國際化大都市;2016—2020年瞄準全面建成小康社會,提出建設文明開放富裕美麗太原;2020年至今,則聚焦提升城市區域影響力,著重建設國家區域中心城市,全面再現“錦繡太原城”盛景。

1.2? ?區域中心城市建設方向

近年來,太原市經濟結構不斷優化,轉型升級成效明顯,陸續獲批國家級互聯網骨干直聯點、國家可持續發展議程示范區等,是省內實施山西中部城市群崛起戰略的核心城市。當前,太原市建設國家區域中心城市正處于國家和省級層面的多項政策疊加機遇期。太原要把自身放在全國、全省大局中考量,對標中心城市建設所關注的綜合服務、網絡樞紐、科技創新、開放交流、人文凝聚、生態宜居等功能,突出作為省會城市的責任與擔當,拓展發展空間,集聚產業和創新要素,全面提升城市輻射能級和服務能級。

2? ? ?太原城市輻射能力分析

2.1? ?產業中心性分析

中心性用來表明城市在區域或城市體系中的地位及影響力,是衡量城市當前優勢的靜態指標,通常以一個城市的某項指標占其所在比較區域該指標總和的百分比來表示[2]。本文以山西11個地市為研究對象,結合2020年各地市第二、三產業中分行業城鎮單位就業人員數據,計算分析各城市主要行業的中心性。本文通過普萊斯頓模型得到太原市主要行業的中心性指數及排名(見表1)。

從表1可以看出,在山西全省內,太原作為省會城市,第二、三產業中心性指數均居于首位,其中,第二產業中除采礦業中心性指數排名第6外,其余行業中心性指數均位于第1,表明太原市第二產業在全省處于領先地位;第三產業中,除交通運輸、倉儲和郵政業,水利、環境和公共設施管理業,公共管理、社會保障和社會組織等3個行業外,其他行業中心性指數均位于首位。從山西中部城市群的排名來看,太原市第二產業中,除采礦業中心性指數位于第3外,其余行業中心性指數均位于第1位;第三產業中除水利、環境和公共設施管理業中心性指數位于第2外,其余行業中心性指數也均位于第1。

2.2? ?綜合輻射力評價

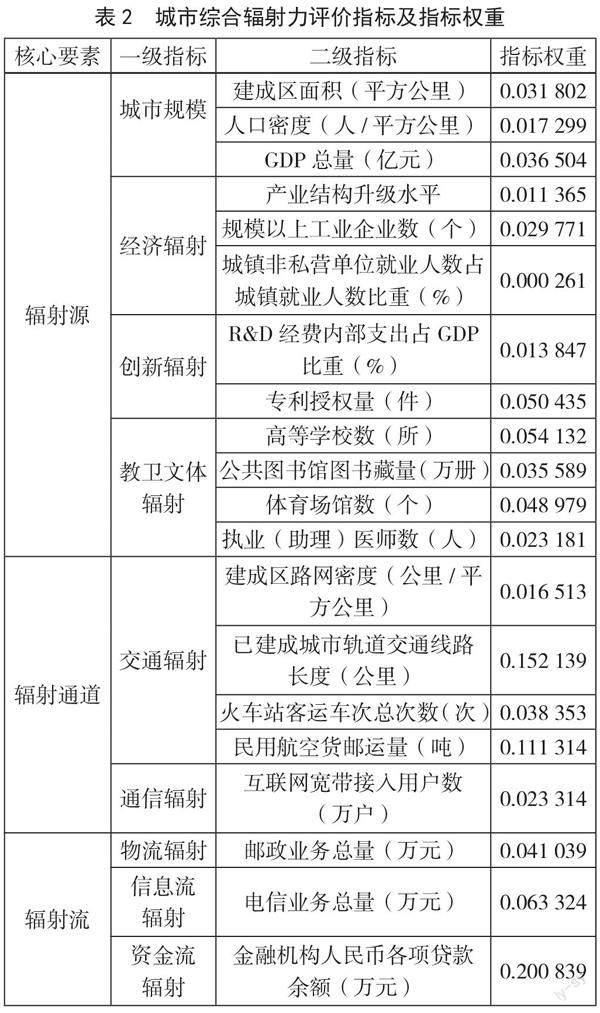

對于城市的輻射力評價,不僅要考慮當下產業影響力的強弱,即產業中心性,還要從城市間的聯系和相互作用的角度進行動態考量。本文從區域中心城市形成和發展所需具備的條件出發,綜合考慮輻射源、輻射通道和輻射流等三大輻射力核心要素,以及城市未來發展增長性空間和限制性因素,構建城市綜合輻射力評價指標體系,并運用熵值法計算各指標權重(見表2)。

本文根據綜合評價公式得出山西全省域及華北地區接壤城市、黃河中游省外城市共27個城市綜合輻射力綜合得分(見表3)。由表3可以看出,這27個城市發展整體上呈現東強西弱態勢,鄭州、石家莊、太原、呼和浩特等4個省會城市分別位居前四,太原綜合得分0.078 7,位列省會城市第3,綜合輻射力相對較低。

2.3? ?城市輻射范圍測算

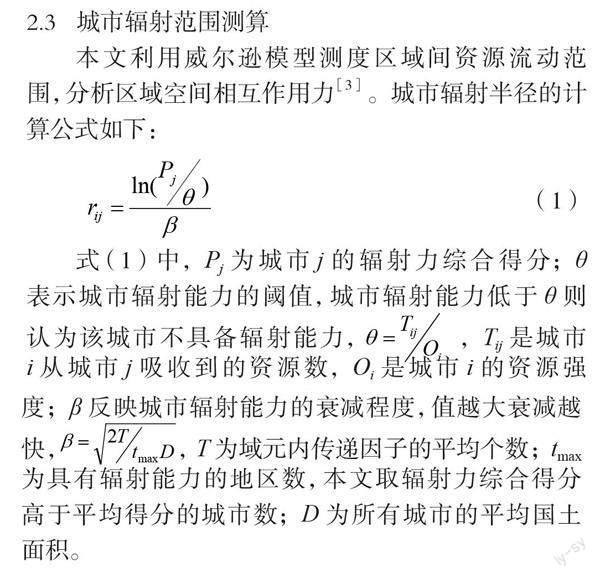

本文利用威爾遜模型測度區域間資源流動范圍,分析區域空間相互作用力[3]。城市輻射半徑的計算公式如下:

(1)

式(1)中,Pj為城市j的輻射力綜合得分;θ表示城市輻射能力的閾值,城市輻射能力低于θ則認為該城市不具備輻射能力,,Tij是城市i從城市j吸收到的資源數,Oi是城市i的資源強度;β反映城市輻射能力的衰減程度,值越大衰減越快,,T為域元內傳遞因子的平均個數;tmax為具有輻射能力的地區數,本文取輻射力綜合得分高于平均得分的城市數;D為所有城市的平均國土面積。

由式(1)計算得出,太原市的輻射半徑為79.96 km(見表4),輻射范圍基本在山西省內,主要覆蓋地區為陽泉、忻州、晉中、呂梁等山西中部城市群的部分區域。一般來說,常住人口在500萬~1 000萬人的城市,其輻射半徑為150 km。理論上,以直線距離150 km為半徑,太原有效輻射范圍應當由山西中部城市群拓展至朔州、長治甚至石家莊的部分區域。但目前來看,太原實際輻射范圍與其區域中心城市的定位還不符,特別與鄭州、石家莊等周邊省會城市相比有很大差距,太原輻射范圍及區域帶動作用有待進一步提升。

3? ? ? 太原建設國家區域中心城市的優化策略

3.1? ?經濟輻射上:高端產業引領

衡量城市發展規模和區域中心城市發展水平的核心標準是經濟實力,而經濟實力主要源自產業實力。強大的產業支撐能力是太原建設國家區域中心城市的堅實保障和核心支撐。對太原來說,在全市工業版圖上,制造業特別是裝備制造業,早已成為城市經濟的脊梁。隨著制造行業市場的日益細分、產品和工藝專業化程度不斷提高,推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,實現產業轉型和數字轉型發展迫在眉睫。建設國家區域中心城市,太原應聚焦于增強高端產業引領功能,優先發展先進制造業,注重發展現代服務業,率先形成以先進制造業為支撐、現代服務業為主體的現代產業體系[4]。同時,立足于比較優勢,以區域產業分工協作為重點,增強對晉中、忻州、呂梁、陽泉等周邊地區的輻射帶動作用,有效集聚和承載更多產業和人口,引領山西中部城市群均衡發展、聯動發展和整體發展。

3.2? ?交通通達上:完善綜合樞紐

交通在促進區域經濟集聚與擴散的過程中發揮著重要作用,對區域空間格局演化也具有一定的引導性。當前,以地鐵、機場、高鐵、高速公路、快速路網為標志的快捷、立體、綜合交通時代已經到來,綜合交通樞紐已成為衡量區域中心城市建設水平的特定功能指標[5]。太原處于國家規劃的“十縱十橫”綜合運輸通道中,是北京至昆明、二連浩特至湛江、青島至拉薩3條運輸通道的交匯點,具有京津冀輻射中西部地區重要通道上核心節點的區位優勢。建設國家區域中心城市,太原應聚焦于建設全國性綜合交通樞紐,加快軌道交通和城市快速路網建設,全方位推進鐵路、公路、航空綜合運輸體系提級擴容,增強高鐵、機場等樞紐智能化、智慧化服務能力,形成布局合理、功能完善、無縫銜接的立體化綜合運輸樞紐體系,同步完善與山西中部城市群主要城市間的快速通行體系,提升區域互聯互通水平和通行效率。

3.3? ?科技創新上:增強策源能力

作為省會城市,太原擁有較多優質的高校、科研院所、重點實驗室、企業技術中心、研發中心和服務機構,研究與試驗發展(R&D)經費投入強度常年領跑全省,是全省各領域自主創新的重要策源地,在知識與技術溢出上對周邊地區具有較強的滲透力和影響力。建設國家區域中心城市,太原應聚焦于建設國家可持續發展議程創新示范區,深入實施創新驅動發展戰略,建設富有活力的創新體系,優化創業生態,出臺更具競爭力的人才引育政策,大幅提升科技創新策源能力、產業核心競爭力和吸納就業能力,加快推動創新資源向山西中部城市群全域輻射,打造研發在太原、轉化在周邊的區域協同創新格局。

3.4? ?城市形象上:文化名片塑造

文化是一個城市的名片和軟實力。太原是國家歷史文化名城,市域范圍內歷史文化遺產資源集聚,時代脈絡清晰,目前已形成“一河、兩山、兩核、四片”歷史文化空間保護結構。建設國家區域中心城市,太原應聚焦于彰顯國家歷史文化名城優勢與魅力,以國家文化和旅游消費示范城市建設為抓手,加強歷史文化保護傳承,深入挖掘整合龍山汾水、晉唐古都、晉商民俗、紅色文化等資源,推動文化旅游、文化遺產保護和新興文化產業融合發展,塑造特色文化知識產權(Intellectual Property,IP),完善配套設施和服務功能,加強文旅產品與服務供給,打造“錦繡太原”旅游品牌,建設國際知名文化旅游目的地。

3.5? ?對外開放上:強化區域合作

開放合作是內地城市加快發展,更好融入新發展格局的現實選擇,也是提升城市區域影響力的有效途徑。近年來,太原積極主動融入國家發展戰略,跨區域合作領域由單一的經貿合作向基礎設施、產業資源、科技創新、文化旅游、教育醫療、生態環境等多方面縱深拓展,為太原提升區域影響力奠定了基礎。建設國家區域中心城市,太原應聚焦于提升開放水平,精準對接國家重大戰略,加快與京津冀、環渤海、黃河流域各地市、長三角、粵港澳大灣區等聯動發展,構建更高水平的制度型開放新格局,提升參與全球、全國資源配置能力,提高在世界城市網絡體系中的節點地位。

3.6? ?幸福宜居上:成果普惠共享

完善的城市功能、便利的服務體系及和諧的宜居環境直接影響城市的對外形象,也是城市發揮集聚和輻射作用的首要前提。建設國家區域中心城市,太原應聚焦于強化國土空間規劃統籌,以更加長遠的眼光謀劃全域空間發展布局,改善城市風貌,創新城市治理模式,加強城市人文關懷,提升就業、教育、醫療衛生、社會保障等領域服務能力,增強城鄉區域發展協同性,推動城市更繁榮、更宜居、更包容。同時,發揮教育、醫療等領域優質資源集聚優勢,消除跨區域公共服務一體化制度壁壘,建設輻射山西中部城市群和全省的區域文教康養中心。

主要參考文獻

[1]洪晗,肖金成,郭楠.城市規模分布與區域性中心城市建設[J].開放導報,2021(4):62-70.

[2]歐向軍,朱虎嘯,曹航,等.徐州市區的區域影響力分析與對策建議[J].江蘇師范大學學報(自然科學版),2020(4):1-5.

[3]曹文超,王舒然,董德利.沿黃地區城市發展質量評價及輻射力測度[J].安徽行政學院學報,2021(4):53-61.

[4]何光軍.關于產能過剩若干問題的探討[J].廣東科技,2010(15):40-42.

[5]肖金成,李博雅.城市群對經濟區的輻射帶動作用[J].開發研究,2020(1):38-46.

[收稿日期]2023-02-20

[作者簡介]李蕾(1986— ),女,山西長治人,助理研究員,主要研究方向:宏觀經濟政策、區域經濟政策。