為了“跑贏”地震波,這些國家有多努力

徐余恒 薛亮

近來,世界各地破壞性地震頻發。2022年,全球共發生6.0級及以上地震112次,其中6.0—6.9級105次,7.0—7.9級7次;我國發生3.0級及以上地震726次,其中5.0—5.9級43次,6.0級及以上10次。人們的目光再一次投向對地震的預測預報,如果社會公眾能夠理解其面臨的風險,并采取積極防御措施,地震影響就能顯著減小。地震監測為地震的預測預報提供重要觀測資料,其基本形式是從連續的地震波形中提取基本的地震信息(時間、位置和震級),從而產生地震目錄。本文梳理了美國、日本、韓國、英國這些國家的地震監測信息,以供參考。

美國計劃構筑7000余個觀測臺,在地震易發城市高密度覆蓋

在美國,監測、研究地震依賴于美國地質調查局(USGS),其成立于1879年,在地震監測方面主要負責美國本土及全球范圍內地震臺站的安裝、運行及維護,提供在線快速地震信息服務,包括地震速報、地震動圖、地震影響評估等。

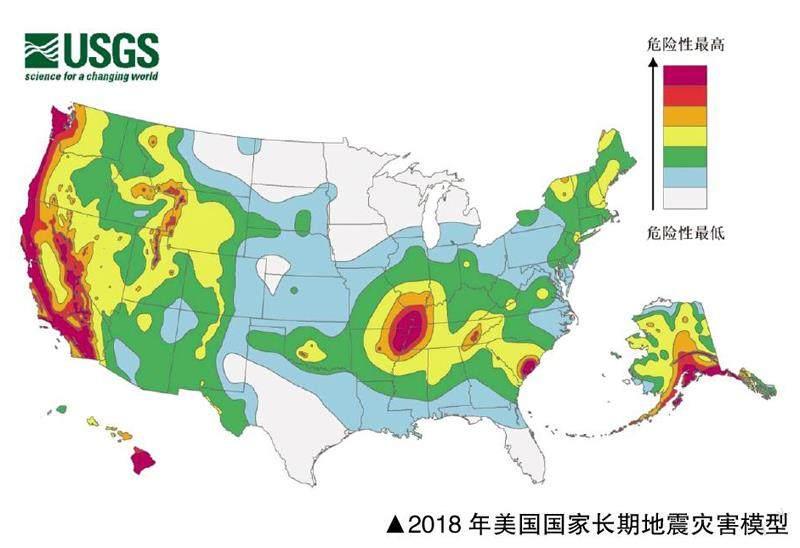

USGS分別于1996、2002、2008、2014、2018年發布了美國國家長期地震災害模型,并計劃于2023年年內發布最新版本。該模型以地震危險性曲線的形式呈現,2018年版(見下圖)對地震災害進行了科學評估,描繪了50年內超過2%、5%和10%的地面運動概率,并納入有關地震地面震動、地震活動性和深層沉積盆地放大效應的新發現,預測了美國本土各類型地震引發地面震動的可能性,調整了建筑規范、保險費率結構、風險評估和其他公共政策等地震相關規定。

2000年,美國國會頒布《國家地震減災計劃》再授權法案,并成立了美國國家現代地震監測系統(Advanced National Seismic System,ANSS)。基于美國聯邦政府、州政府和學術界的合作,ANSS采用現代監測方法和技術,提供準確、及時的有關地震的數據和信息,包括地震對建筑物和結構的影響、現代化的檢測技術和方法。ANSS計劃在全國建立7000余個地震觀測臺,為全國所有受地震災害影響的地區提供服務,并在地震易發的26個城市實現高密度覆蓋。ANSS提供全天24小時服務,致力于快速確定世界范圍內所有5.0級及以上重大地震的位置和大小,并通過國內地震通知服務系統為個人提供實時的地震應急響應信息,為工程師提供關于建筑物和場地響應的信息,為科學家提供用于研究地震破裂過程、結構和地球動力學方面的高質量數據。

ANSS提供的產品有:①余震預報,美國發生重大地震后一定期間內發生余震活動的可能性;②地震目錄數據,在線搜索、下載信息及技術細節;③地震摘要海報,發生重大地震后迅速制作的圖像和文字海報;④“你感覺到了嗎?”,國民可報告自身地震經歷并查看震動報告地圖;⑤Web服務,通過短信、電子郵件、手機推送等方式實時發布地震信息;⑥地面破壞,預估全球重大地震造成的滑坡和液化危險;⑦最新地震,地震發生后幾分鐘內在線提供地圖和時間信息;⑧PAGER,提供全球重大地震后的死亡人數和經濟損失影響預估;⑨ShakeAlert,地震預警系統;⑩ShakeMap,提供震后近乎實時的地面運動和震動強度地圖; ShakeCast,地震動圖ShakeMap發布系統。

日本在全國各地密織地震監測網,并將監測點延伸至海底區域

日本是地震多發國家,據日本內閣府披露的防災信息,每年全球震級(按日本氣象廳震級計算)達到6.0級以上的地震約有兩成發生在日本境內。日本從北海道到九州存在著2000余處斷層帶,其中多個斷層被研究人員指出在不久的將來可能會引發大地震。因此,日本在注重做好地震防災減災預案的同時,也在全國各地密布裝備地震儀等設備的地震監測網,采取24小時不間斷的機制密切監視震情發展。

日本地震監測網的監測點分為地面和海底。地面地震監測點除了裝備地震儀來監測地震運動外,還裝備測斜儀、應變儀和GPS位移計來監測地殼緩慢運動,監測數據常被用于分析地下結構。地震儀一般安裝于地表或地下井中。為了預防震后停電和失聯,多數配備蓄電池裝備和衛星通訊裝備。海底地震監測點通常裝備地震儀、水壓計、水下聽音器、精密溫度計和磁強計等,海底電纜式地震監測系統也被兼用于監測海嘯。

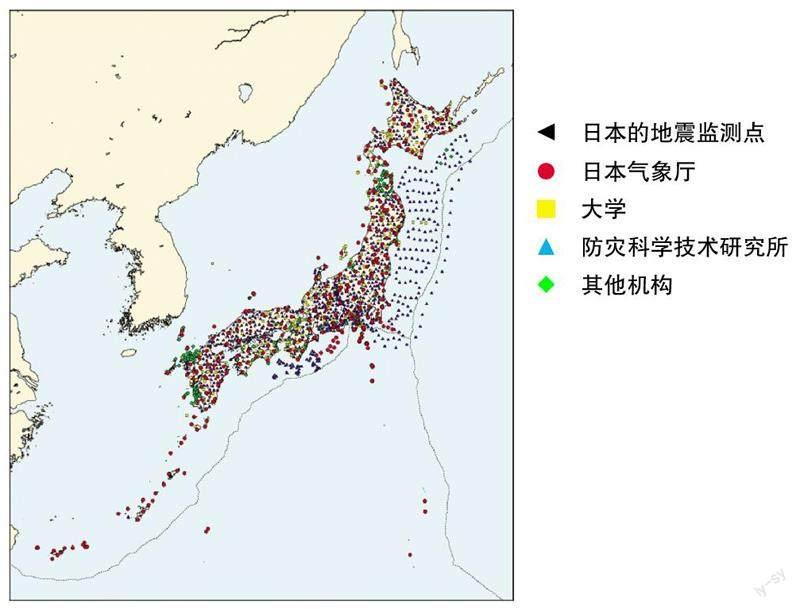

日本地震監測網主要由日本國家公共機構設立,此外,一些地方政府、大學和企業也設立了地震監測網。對于公共機構而言,設立地震監測網的主要目的是掌握震中位置和地震規模、實時處理監測數據并用于緊急地震速報等地震預警系統、實時估算受災規模和評估受災風險等。例如由東京都及周邊地方政府共同建立的、由東京大學負責管理服務器的首都圈強震綜合網(SK-net),東京瓦斯株式會社建立的超高密度實時地震防災系統“SUPREME”等,均用于估算地震發生后的受災規模。

日本公共機構建立的地震監測網主要包括:日本氣象廳聯合各相關機構在日本全國設置的地震和海嘯監測網;日本防災科學技術研究所在一些特定區域建立的地震監測網,包括陸海綜合地震海嘯火山監測網(MOWLAS)、日本海溝海底地震海嘯監測網(S-net)、首都圈地震監測網(MeSO-net)等;日本海洋研究開發機構在相模灣初島海域、高知縣室戶岬海域、釧路和十勝海域建立的海底地震綜合監測系統;日本港灣機場技術研究所在日本全國60余處港灣建立的港灣地區強震監測系統等。此外,日本還通過防災科學技術研究所等機構在印度尼西亞、菲律賓、斐濟、湯加等境外建立了國際合作的地震監測網。

以日本氣象廳為例,其在日本各地建立了分布廣泛的震級、地震和海嘯監測網,并在日本南海海槽周邊建立了地殼應變監測網。其中,震級監測網包括日本氣象廳在約700處設置的震度計以及日本地方政府和防災科學技術研究所在約3700處設置的震度計,用于統一發布地震信息;地震監測網包括日本氣象廳建立的約300處地震監測點以及防災科學技術研究所、海洋研究開發機構和大學建立的約1500處地震監測點,配備加速度和速度傳感器等裝置,對地震相關數據進行實時分析處理和傳送。日本氣象廳在長野縣長野市松代町設置的松代地震觀測所是日本最大的地震監測設施,自2016年4月1日起不再常駐工作人員,其設施和監測設備的維護管理由設在長野地方氣象臺內的松代地震觀測所聯絡事務所負責。

韓國與中、日共享地震數據庫,利用地震速報系統及時發布預警

韓國氣象廳氣象數據開放門戶顯示,2016年韓國慶尚北道慶州市發生5.8級地震,2017年韓國慶尚北道浦項市發生5.4級地震。作為負責地震、海嘯和火山事務的中央管理機構,韓國氣象廳制定并實施與地震、海嘯和火山觀測、分析和通報相關的重大政策。其利用防災天氣觀測系統(AWS)進行自動化地面觀測,以預防地震、臺風、洪水、干旱等自然災害。

韓國氣象廳在全國共設立297個地震觀測站,利用郁陵島超聲波海嘯波預測系統、沿海防災觀測系統以及韓國海洋調查院的潮位觀測站來觀測海嘯。在江原道鐵原郡、楊口郡設立了公共聲波觀測所,用于觀測長白山火山噴發和大規模人工地震情況。為及時觀測并準確分析周邊海域發生的地震、海嘯,韓國與日本和中國共享地震觀測數據。此外,韓國氣象廳正在打造“地震海嘯數據庫”,以預測發生在朝鮮半島周邊海域(包括東海、西海和南海)的地震、海嘯是否會入侵韓國,并預測到達時間和地點。若朝鮮半島周邊海域發生大規模地震,將地震發生位置及規模輸入“地震海嘯數據庫”,即可計算出韓國海岸各主要地區的地震、海嘯預計到達時間和海嘯波。

韓國地震預警方法利用了P波的傳播速度約為S波的1.73倍的特性,在境內預計發生5.0級以上地震,或海外將發生對韓國造成重大影響的地震時,利用地震速報系統及時發布地震預警。地震速報系統自動分析的信息以快速信息(地震震級、地震速報)的形式發布,并附加詳細地震信息(發生時間、發生地點、預計規模等),使人們能夠獲得最長的疏散時間。

除政府部門外,一些研究機構也設立了地震監測網并進行相關研究。以韓國地質資源研究院為例,其成立于1918年,下設國家空間地質研究部、礦產資源研究部、地質災害研究部等數個部門。其中地質災害研究部下設地震研究中心,對朝鮮半島及周邊地區的自然地震和人工地震活動進行觀測和分析,重點開展地震特征監測、地震災害評估及減災研究。主要研究成果有:①基于地震動數值模擬的韓國東南地區地震危險性分析技術;②地震災害快速響應混合預警系統;③地震震中、震源、震級及波及范圍的快速評估技術;④建設高密度觀測網,地震波識別與微震精準定位技術;⑤開發國家綜合地震網絡(KISS),分析朝鮮半島地震活動及震源特征;⑥作為CTBTO(全面禁止核試驗條約組織籌備委員會)成員國,監測周邊國家核試驗與安全局勢;⑦建立地震專家數據開放平臺等。

英國破壞性地震相對罕見,地震危險性總體較低

由于地理位置因素,英國的特點是地震活動水平較低,破壞性地震相對罕見。

英國地質調查局(BGS)由英國政府于1835年出資建造,是全球首個國家地質調查局。BGS地震學小組是英國國家地震監測機構。其在英國各地運營傳感器網絡、監測英國和海外地震、收錄地震信息和數據、發布地震活動公告、調查地震活動的性質和分布及其驅動力,并利用地震產生的地震波對地球內部進行成像并開發地球結構模型。

BGS發布了2020年國家地震災害模型,該模型由兩部分組成:一部分為地震發生的空間和時間特征(即發生地點和發生頻率),另一部分為未來潛在地震可能引起的地面震動特征。所得的地震災害圖證實英國的地震危險性總體較低,但威爾士和英格蘭中北部等地區的危險性稍高。

[作者單位:上海圖書館(上海科學技術情報研究所)]