中小微企業(yè)與職業(yè)院校合作培養(yǎng)技術(shù)骨干人才的調(diào)研分析及對(duì)策建議

舒航 岳瑞豐 趙揚(yáng)

摘要:通過對(duì)企業(yè)和職業(yè)院校的調(diào)研,了解雙方對(duì)產(chǎn)教融合、校企合作的態(tài)度及實(shí)踐情況,重點(diǎn)掌握雙方在合作培養(yǎng)技術(shù)人才方面的現(xiàn)狀與瓶頸,對(duì)合作中出現(xiàn)的問題予以總結(jié)歸納,提出產(chǎn)教融合、校企合作育人的相關(guān)對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞:中小微企業(yè);職業(yè)院校;校企合作;技術(shù)骨干;人才培養(yǎng)

中圖分類號(hào):G710? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? 文章編號(hào):1672-5727(2023)09-0065-08

深化產(chǎn)教融合、構(gòu)建校企命運(yùn)共同體是高職院校培育高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才的必然要求,也是辦好職業(yè)教育的關(guān)鍵所在。在當(dāng)前職業(yè)教育大力培養(yǎng)德技并修技術(shù)技能人才的背景下,剖析中小微企業(yè)技術(shù)骨干人才培養(yǎng)的現(xiàn)實(shí)困境,提出職業(yè)院校服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)需求的定位,對(duì)提升校企合作水平、人才培養(yǎng)質(zhì)量具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

一、調(diào)研的背景

(一)后疫情時(shí)代中小微企業(yè)技術(shù)骨干人才需求現(xiàn)狀

1.認(rèn)同企業(yè)文化的技術(shù)骨干人才數(shù)量匱乏且流失嚴(yán)重

意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家維弗雷多·帕累托提出的“二八定律”被人們廣為接受。多數(shù)情況下,在中小微企業(yè)中能夠給企業(yè)帶來80%利潤(rùn)的是最核心的20%的員工,也就是企業(yè)中的技術(shù)骨干。在疫情常態(tài)化的大背景下,中小微企業(yè)自身生存較為困難,又加之本身員工數(shù)量少,人才引進(jìn)渠道單一,福利待遇一般,晉升機(jī)會(huì)不多,人事管理不規(guī)范等問題[1],有實(shí)力的技術(shù)骨干可能選擇更大更好的平臺(tái)發(fā)展,從而導(dǎo)致中小微企業(yè)因未在員工心中建立“歸屬感”使人才流失,也使本來技術(shù)骨干缺乏的中小微企業(yè)的生存“雪上加霜”。

2.所需對(duì)口專業(yè)技術(shù)人才招聘難且用人成本高

中小微企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品單一、技術(shù)落后[2],在招聘時(shí)不易找到匹配度高的專業(yè)技術(shù)人員,而且即便萬里挑一遇到合適的人員,也常常出現(xiàn)企業(yè)的預(yù)期和員工的能力不協(xié)調(diào)的情況。企業(yè)花費(fèi)較高的人力成本,希望技術(shù)人員能解決面臨的關(guān)鍵問題,而技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)自己在現(xiàn)有平臺(tái)無法發(fā)揮自己的特長(zhǎng),雙方的矛盾若無法找到解決的辦法,招聘—離職/解聘—再招聘,一旦形成惡性循環(huán)之后,人才流失會(huì)給企業(yè)帶來更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)壓力。

3.青年人才實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)少,解決實(shí)際問題的能力較低

中小微企業(yè)在發(fā)展中更愿意投資到硬實(shí)力建設(shè),如廠房、儀器設(shè)備、原材料等看得到的方面,而在人才的培養(yǎng)、制度施行、文化建設(shè)等軟實(shí)力方面往往缺乏耐心。所以,在企業(yè)實(shí)際人員組成中,擁有高學(xué)歷的青年人常因?yàn)檠鄹呤值筒荒軡M足企業(yè)的用人需求,他們雖然在理論上有一定的知識(shí)能力,但解決實(shí)際問題的經(jīng)驗(yàn)還較欠缺,少數(shù)人能理論聯(lián)系實(shí)際,把所學(xué)運(yùn)用到實(shí)踐,但效果也大打折扣。

(二)職業(yè)教育技術(shù)骨干人才培養(yǎng)的發(fā)展變化

1.職業(yè)教育的法律地位明確,類型教育的特征明顯

隨著市場(chǎng)人才需求供給的變化,人們的認(rèn)知也在改變,新修訂的《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》更是從法律層面上肯定了職業(yè)教育的類型特征,教育部更是明確了今后一個(gè)時(shí)期從高中開始職普分流,保證職普比接近1∶1[3]。也就是說,職業(yè)教育要為社會(huì)輸送更多的技術(shù)技能人才,使這些人將來成為企業(yè)的骨干成員。

2.中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和高水平專業(yè)建設(shè)計(jì)劃

培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)人才,服務(wù)社會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí),助力行業(yè)企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng),使區(qū)域和地方經(jīng)濟(jì)更加合理,更加契合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,是職業(yè)教育的使命和責(zé)任。中國(guó)特色高水平高職院校和高水平專業(yè)建設(shè)就是為了體現(xiàn)高等職業(yè)教育發(fā)展的基本策略和基本功能而實(shí)施的建設(shè)方案。通過高素質(zhì)高水平技術(shù)人才的培育,集中優(yōu)勢(shì)資源和力量,為企業(yè)特別是中小微企業(yè)輸入寶貴人力資源,這對(duì)整個(gè)社會(huì)產(chǎn)業(yè)、教育事業(yè),特別是高等教育體系建設(shè),都具有不可估量的意義和價(jià)值[4]。

3.深化“產(chǎn)教融合、校企合作”人才培養(yǎng)改革方向

傳統(tǒng)的人才培養(yǎng)多數(shù)是“脫節(jié)”的形式,理論與實(shí)踐、動(dòng)腦與動(dòng)手、學(xué)習(xí)和操作、知識(shí)與技能等常由兩個(gè)獨(dú)立的主體分別完成,這就會(huì)導(dǎo)致學(xué)不能致用。其實(shí),在教育領(lǐng)域,國(guó)家層面早已意識(shí)到此現(xiàn)象,由早期提出的工科類人才培養(yǎng)的“寬口徑、厚基礎(chǔ)”到“工學(xué)結(jié)合”,再到現(xiàn)在高等職業(yè)教育推進(jìn)構(gòu)建“產(chǎn)教融合、校企合作”人才培養(yǎng)方向,把產(chǎn)業(yè)和教育緊密融合在一起,形成緊密協(xié)同的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和職業(yè)教育的聯(lián)動(dòng)發(fā)展[5-6]。

(三)校企雙方并未建立良好的合作育人模式與長(zhǎng)效機(jī)制

1.校企合作存在學(xué)校一頭熱、工學(xué)兩張皮、校企政三分離的現(xiàn)實(shí)情況

中國(guó)從制造業(yè)大國(guó)轉(zhuǎn)型發(fā)展成制造業(yè)強(qiáng)國(guó),最核心的要素是“人才”,而技術(shù)骨干又是制造業(yè)企業(yè)中最為寶貴的資源財(cái)富。改革開放至今,校企政多方雖然已經(jīng)形成“人才共識(shí)”,但在現(xiàn)實(shí)操作中,校企合作培養(yǎng)技術(shù)骨干還是存在一些實(shí)際困難。國(guó)家為了推進(jìn)教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機(jī)銜接,提高企業(yè)參與人才培養(yǎng)的積極性和主動(dòng)性,發(fā)布了促進(jìn)產(chǎn)教融合的政策文件,來破解產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)過程中高層次高技能人才供給不足的難題[7]。

2.企業(yè)重視短期利益和學(xué)校追求人才培養(yǎng)質(zhì)量矛盾突出

在人才培養(yǎng)方面,企業(yè)追求的是“短、平、快”,希望技術(shù)骨干在崗位上能最快地適應(yīng)工作需要,完成企業(yè)預(yù)定目標(biāo),在承擔(dān)項(xiàng)目的同時(shí)獲得成長(zhǎng)進(jìn)步,之后能更大程度地為企業(yè)創(chuàng)造效益。對(duì)于提供人力支持的高校而言,雖然也想通過實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)等課程內(nèi)容模塊,讓學(xué)生畢業(yè)后能更快達(dá)到崗位的標(biāo)準(zhǔn)要求,甚至和企業(yè)合作讓學(xué)生參與項(xiàng)目建設(shè),但作為教育單位,立德樹人是最根本的屬性要求,為社會(huì)輸送技術(shù)人才,一定要以質(zhì)量作為前提保障,才是負(fù)責(zé)任的態(tài)度和方式。所以,在企業(yè)用人方面與高校人才培養(yǎng)質(zhì)量和數(shù)量方面需要找到平衡點(diǎn),或新的模式,助推技術(shù)骨干人才的培養(yǎng)和成長(zhǎng)。

3.企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與學(xué)校教育行政兩種體制機(jī)制難以互通

企業(yè)運(yùn)作遵循的是市場(chǎng)規(guī)律,有工信部、科技部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、發(fā)改委等部委作為上級(jí)管理單位,多數(shù)中小微企業(yè)在經(jīng)營(yíng)方面自負(fù)盈虧,在不違反國(guó)家政策法規(guī)的前提下,其管理體制、運(yùn)行機(jī)制都是圍繞推動(dòng)企業(yè)進(jìn)步開展實(shí)施。教育具有公益性,不能完全交由市場(chǎng)所決定,體制和機(jī)制必須是符合國(guó)家教育的政策方針,兩種人才培養(yǎng)單位天然的獨(dú)立屬性,給互通交流造成一定的阻礙[8-9]。

二、調(diào)研過程與結(jié)果分析

(一)調(diào)研的基本情況

1.調(diào)研的目的

通過調(diào)研中小微企業(yè)在人才招聘、任用、培養(yǎng)、晉升方面的實(shí)際需求與限制因素,特別是對(duì)技術(shù)骨干人才培養(yǎng)方面的現(xiàn)狀,研究職業(yè)院校的人才培養(yǎng)模式與中小微企業(yè)技術(shù)骨干需求的匹配程度,從企業(yè)人力資源需求背景、國(guó)家政策指示導(dǎo)向、具體實(shí)施方案、育人經(jīng)驗(yàn)?zāi)毜确矫鎸?duì)合作的實(shí)踐情況予以探討,期望為校企雙方深入合作育人提供切實(shí)可行的思路借鑒,為中小微企業(yè)所需技術(shù)骨干人才培養(yǎng)提供參考依據(jù)和范式模板,從而培養(yǎng)更多的優(yōu)秀技術(shù)技能人才,提升中小微企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)中國(guó)制造和服務(wù)水平更上一層樓。

2.調(diào)研的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及過程

調(diào)研采用線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行,項(xiàng)目組成員在政策允許的條件下走訪了鄭州、開封、濟(jì)源、南陽、洛陽、新鄉(xiāng)等河南省內(nèi)城市,線上通過會(huì)議和訪談的形式進(jìn)行調(diào)研,覆蓋了湖南、山東、廣東、江浙、川渝等地區(qū),到訪了產(chǎn)業(yè)園區(qū)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等,共涉及化工、化妝品、藥品、食品、材料、機(jī)械等行業(yè)領(lǐng)域六十余家中小微企業(yè)和近二十家省內(nèi)外職業(yè)院校。還通過中小微企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)、前程無憂、智聯(lián)招聘等平臺(tái)和網(wǎng)站了解企業(yè)對(duì)技術(shù)與人力需求情況,同時(shí)走訪考察兄弟院校對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)和對(duì)接企業(yè)用人需求的現(xiàn)狀。用時(shí)2個(gè)月完成調(diào)研。

3.調(diào)研的內(nèi)容

根據(jù)研究的目標(biāo)和方向,調(diào)研主體為河南省省內(nèi)外中小微企業(yè)和職業(yè)院校,關(guān)鍵內(nèi)容為企業(yè)在發(fā)展人力資源中的現(xiàn)狀,最核心的信息是企業(yè)在技術(shù)骨干人才方面的需求。設(shè)計(jì)的調(diào)研問卷內(nèi)容包含企業(yè)的類型、規(guī)模、員工數(shù)量與學(xué)歷組成等基本信息,還涉及企業(yè)面臨的發(fā)展瓶頸與校企合作的困難阻力等現(xiàn)實(shí)問題,最重要的是了解其所需的技術(shù)骨干人才培養(yǎng)和開發(fā)方面已經(jīng)采取的措施和進(jìn)一步的訴求。依據(jù)以上一手資料來提煉企業(yè)面臨的人才培養(yǎng)共性問題,作為明確解決方案、提出對(duì)策的支撐基礎(chǔ)。

(二)調(diào)研結(jié)果與分析

1.企業(yè)規(guī)模

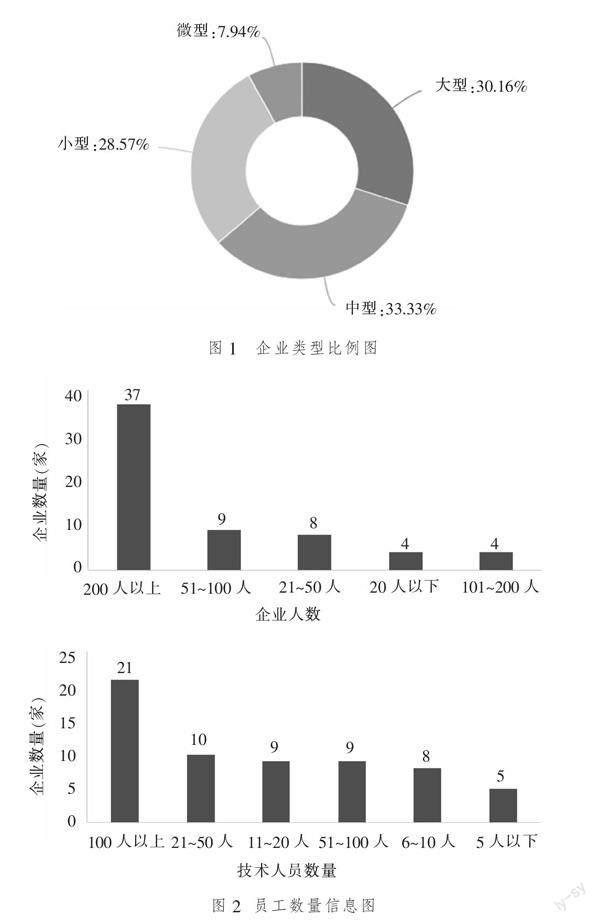

共收集到63家企業(yè)的信息(見圖1),其中大型企業(yè)19家,占比30.16%;中小微企業(yè)共44家,總占比69.84%,數(shù)據(jù)收集量比較充足,在一定程度上能夠反映企業(yè)現(xiàn)狀,可以滿足調(diào)研需求。

2.企業(yè)員工數(shù)量與技術(shù)人員情況

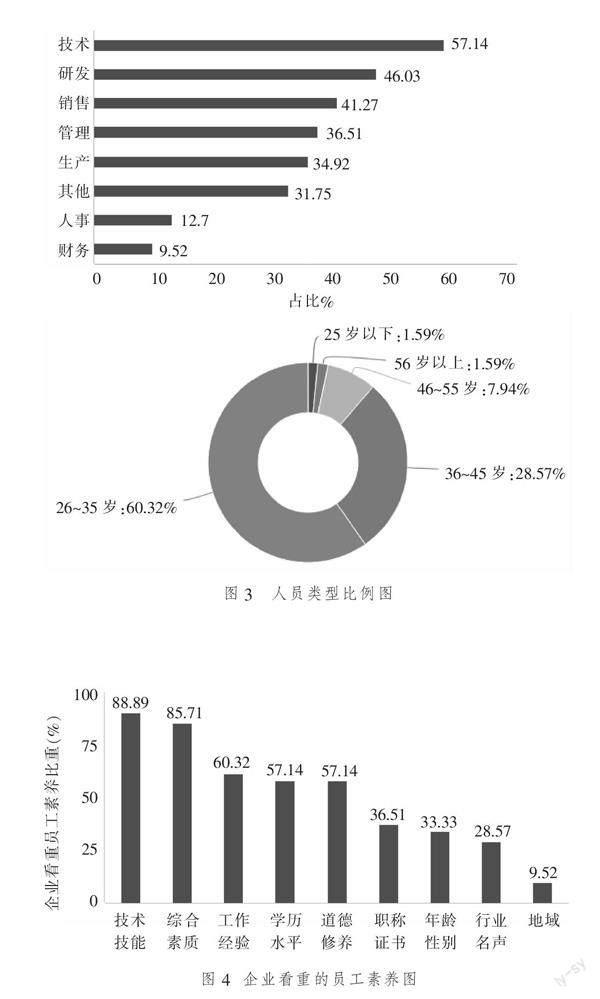

圖2數(shù)據(jù)顯示,市場(chǎng)上有近六成企業(yè)員工總數(shù)在200人以上,其次是規(guī)模在20~100人之間的企業(yè),數(shù)量超過三分之一,企業(yè)內(nèi)技術(shù)人員數(shù)量和總?cè)藬?shù)呈現(xiàn)相同的趨勢(shì)。20人以上的企業(yè)有40家,占比為63.5%,顯示出各種規(guī)模企業(yè)的技術(shù)人員占比都較高,中小微企業(yè)技術(shù)人員比例更是超過大型企業(yè),這也從一定程度上說明中小微企業(yè)較大型企業(yè)更加渴望和需求技術(shù)人員。

3.用人類型需求與技術(shù)人員年齡

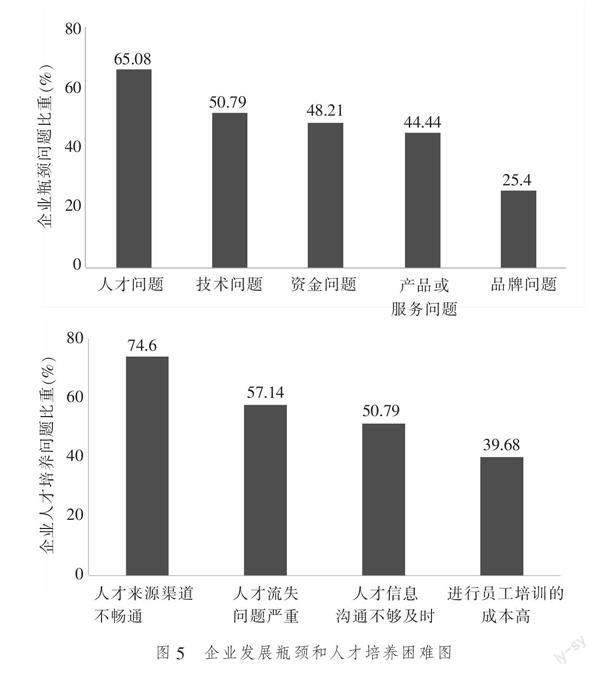

圖3數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)最需求的人才類型是技術(shù)和研發(fā),兩類人員占比較高,第二梯隊(duì)是銷售、管理和生產(chǎn)。從本質(zhì)上分析,以上五類人員其實(shí)都是以“技術(shù)”為基礎(chǔ)拓展的崗位人員,或者說都與技術(shù)有直接的聯(lián)系,這也和企業(yè)中技術(shù)人員占比高的數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng);同時(shí),從技術(shù)骨干的年齡分布可以得知,中青年是主要力量,35歲以下的年輕人更是超過了60%,深層次推論,這是企業(yè)有活力和動(dòng)力的最根本來源。

4.企業(yè)看重的員工素養(yǎng)

從圖4 比例數(shù)據(jù)可以看出,幾乎所有的企業(yè)最重視的員工素養(yǎng)都是“技術(shù)技能”,此外,對(duì)人的綜合能力的要求也非常高,這種趨勢(shì)更加印證了研究的方向是完全符合市場(chǎng)人力資源供需情形。

5.企業(yè)遭遇發(fā)展瓶頸及人才培養(yǎng)困難

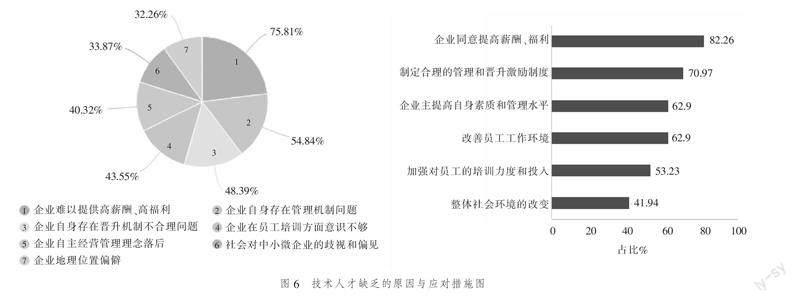

圖5中的數(shù)據(jù)說明,企業(yè)現(xiàn)在遇到的主要問題是人才問題,而技術(shù)因素,其本質(zhì)也是人才問題,所以,歸根到底企業(yè)現(xiàn)階段最重要的是解決人才問題,而人才問題中最嚴(yán)重的情況是企業(yè)找不到合適的人才且人才容易流失。

6.技術(shù)人才缺乏的原因與應(yīng)對(duì)措施

圖6數(shù)據(jù)說明,企業(yè)缺少人才是一個(gè)復(fù)雜的多因素問題,從福利待遇、管理、升職、培訓(xùn)等方面都會(huì)對(duì)其產(chǎn)生較大的影響。與此同時(shí),企業(yè)也意識(shí)到了存在的問題,在技術(shù)人才“請(qǐng)進(jìn)來、留下來”的時(shí)候也采取了對(duì)應(yīng)措施,數(shù)據(jù)反映出的趨勢(shì)和問題幾乎一一對(duì)應(yīng)。

7.企業(yè)和高校的合作與影響因素

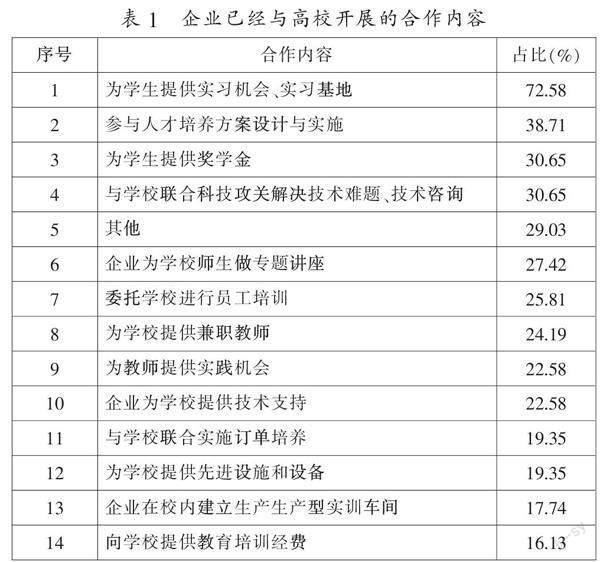

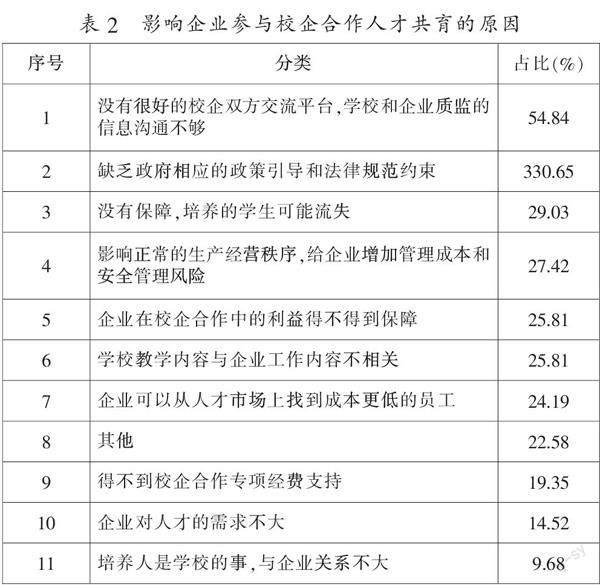

高校作為為企業(yè)輸送技術(shù)人才的機(jī)構(gòu),肩負(fù)著服務(wù)社會(huì)的重要使命。企業(yè)作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要構(gòu)成,也愿意和高校進(jìn)行合作,從形式上看,雙方有超過十余項(xiàng)合作內(nèi)容(見表1),特別是在學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)方面,70%以上的企業(yè)提供了支持,也有近40%的企業(yè)參與到高校人才培養(yǎng)工作中。通過進(jìn)一步的數(shù)據(jù)(見表2)可以看到,雖然校企有共同的合作訴求,但雙方在人才共育時(shí)也面臨著較大的問題,如溝通平臺(tái)、信息交流、政策引導(dǎo)、法律約束、人員保障等方面。

8.企業(yè)希望得到的支持和用人要求

由圖7左圖數(shù)據(jù)可知,企業(yè)最希望高校在用工優(yōu)先、資源共享、技術(shù)服務(wù)等方面給予大力的支持和幫助,有訴求的企業(yè)占比超過了50%。同時(shí),圖7右圖信息說明,高校為企業(yè)培養(yǎng)技術(shù)人才骨干需要在專業(yè)技能與企業(yè)的匹配度、道德修養(yǎng)等方面(比例均超過50%)下足功夫,進(jìn)一步優(yōu)化提高。

(三)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題

1.中小微企業(yè)發(fā)展中面臨的人才困境

中小微企業(yè)具有體量小、業(yè)務(wù)波動(dòng)大、福利欠缺等特點(diǎn),人才流動(dòng)情況頻繁發(fā)生,對(duì)于高技術(shù)人才沒有足夠的吸引力,招聘困難的情況經(jīng)常出現(xiàn)[10-13]。

一是家族特色明顯。多數(shù)小微企業(yè)屬于家族式管理,管理模式少有程序、制度、理性的成分,主要依靠領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人決策主導(dǎo)公司發(fā)展。當(dāng)規(guī)模變大時(shí),就會(huì)有越來越多的弊端顯示出來,如決策失誤、管理不科學(xué)、公私權(quán)力不明確、績(jī)效不公平等,這對(duì)人才培養(yǎng)帶來一些負(fù)面影響,技術(shù)骨干和企業(yè)需要較長(zhǎng)的磨合周期。二是用人成本高,人才易流失。中小微企業(yè)員工很多都是一人身兼數(shù)職,企業(yè)要用最少的人力成本而員工承擔(dān)更多的工作,企業(yè)提供的福利待遇和員工的付出常不相匹配,導(dǎo)致人心不穩(wěn)。崗位有了空缺,企業(yè)花費(fèi)更高的薪水招聘新人,還有適應(yīng)期等時(shí)間成本,惡性循環(huán)出現(xiàn)雙輸局面。三是對(duì)人才重使用、輕培養(yǎng)。一些中小企業(yè)為了發(fā)展把大量人力物力投入營(yíng)銷部門,對(duì)人才的培養(yǎng)和職業(yè)規(guī)劃并不重視。員工一開始并沒有明確的職業(yè)規(guī)劃,企業(yè)也沒有合理的引導(dǎo),容易導(dǎo)致員工對(duì)工作缺乏熱情,不夠忠誠(chéng),容易流失。四是人才和崗位不夠匹配。優(yōu)秀人才只有在合適的崗位才能更好發(fā)揮特長(zhǎng),為企業(yè)創(chuàng)造更多的價(jià)值。如果出現(xiàn)較大偏差,人不能盡其責(zé),物不能盡其用,就會(huì)造成員工工作效率低的情況。五是績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制不完善。對(duì)人才的評(píng)估和考核,如果不夠科學(xué)、公平,就會(huì)對(duì)員工沒有足夠的激勵(lì)和刺激,還有重物質(zhì)、輕精神的方式,也很難調(diào)動(dòng)員工的積極性。

2.職業(yè)院校培養(yǎng)技術(shù)人才存在的問題

(1)專業(yè)設(shè)置和市場(chǎng)需求不匹配。學(xué)校培養(yǎng)的學(xué)生與企業(yè)所需要的技術(shù)人才標(biāo)準(zhǔn)不完全符合。傳統(tǒng)教學(xué)模式追求理論化、完整性,缺乏針對(duì)性和目的性,未能彰顯職業(yè)特色,體現(xiàn)不了崗位職能,培養(yǎng)的人才到企業(yè)不能較快適應(yīng)工作崗位,學(xué)校對(duì)學(xué)生的考核評(píng)價(jià)和企業(yè)的用人標(biāo)準(zhǔn)有較大差別[14]。

(2)“雙師型”教師自身能力有待提高。教師是培養(yǎng)學(xué)生的最重要保障,高職院校教師大多來自高校,缺乏對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)和企業(yè)的認(rèn)識(shí),缺乏親身的工作體驗(yàn)。一些教師雖然拿到“雙師”證書,具有一定的技能素質(zhì),但數(shù)量仍然不足。一些兼任教學(xué)和行政工作,能真正服務(wù)企業(yè),帶著學(xué)生做企業(yè)項(xiàng)目的教師鳳毛麟角[15]。

(3)學(xué)生職業(yè)能力難以適應(yīng)企業(yè)需要。學(xué)生在學(xué)校學(xué)習(xí)的技能紙上談兵居多,實(shí)踐實(shí)戰(zhàn)偏少。雖然國(guó)家規(guī)定職業(yè)院校實(shí)踐內(nèi)容的課程占總學(xué)時(shí)的比例原則上不低于50%,但是,此“實(shí)踐”和企業(yè)真正工作的“實(shí)踐”還有較大不同。學(xué)生動(dòng)手能力和職業(yè)素養(yǎng)離企業(yè)用人需求還有差距。在崗位實(shí)習(xí)期間,學(xué)生是準(zhǔn)員工身份,此時(shí)的狀態(tài)才是最接近企業(yè)崗位的學(xué)習(xí),但是,學(xué)生具有雙重身份屬性,心理還沒有完全做好準(zhǔn)備,較難進(jìn)入實(shí)際工作狀態(tài)[16]。

三、對(duì)策建議

作為世界上第二大經(jīng)濟(jì)體,我國(guó)擁有完備的工業(yè)體系,支撐這些體系最關(guān)鍵的要素就是技術(shù)人才,培養(yǎng)和輸入技術(shù)人才進(jìn)入工業(yè)體系是職業(yè)教育的責(zé)任。黨和國(guó)家高度重視職業(yè)教育,在《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》中提到,職業(yè)院校要服務(wù)地方中小微企業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品研發(fā)。因此,職業(yè)院校要提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,更好地滿足中小微企業(yè)的人力資源需求。

(一)校企雙方要擴(kuò)大合作規(guī)模,探索多元化的模式

鼓勵(lì)職業(yè)院校與中小微企業(yè)聚合組團(tuán)進(jìn)行合作模式的探索,采用“一對(duì)多”的創(chuàng)新方式。充分發(fā)揮院校中心聯(lián)結(jié)作用,作為企業(yè)之間的橋梁,建立區(qū)域或行業(yè)龍頭企業(yè)范式,打造專精特新小巨人企業(yè),實(shí)現(xiàn)核心資源互通有無、信息互通互聯(lián)的目的,更重要的是解決中小微企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、崗位少,與職業(yè)院校訂單班“批量培養(yǎng)”的問題[17]。

高職院校融入中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群中,緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)建立和調(diào)整區(qū)域?qū)I(yè)集群,形成企、校、研立體網(wǎng)絡(luò),打破規(guī)模限制的壁壘,有針對(duì)性地培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集群所需要的新類型、新專業(yè)的技術(shù)技能型創(chuàng)新人才,以主動(dòng)適應(yīng)和支持中小微企業(yè)的發(fā)展和變化,實(shí)現(xiàn)專業(yè)資源開發(fā)與產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新同步有效對(duì)接[18]。

校企雙方共同探索符合中小微企業(yè)用人需求的人才培養(yǎng)模式。校中廠模式,即引廠入校,中小微企業(yè)可以將生產(chǎn)線或部分經(jīng)營(yíng)部門建在學(xué)校內(nèi),在育人始端倡導(dǎo)就業(yè)創(chuàng)業(yè)思想,學(xué)生上學(xué)的同時(shí)也有機(jī)會(huì)上崗,并把專業(yè)理論和實(shí)踐實(shí)訓(xùn)相結(jié)合。工學(xué)交替模式,即校內(nèi)學(xué)習(xí)和企業(yè)實(shí)踐交替進(jìn)行,學(xué)生掌握一定知識(shí)基礎(chǔ)之后去企業(yè)感受真實(shí)工作環(huán)境,然后再次回到學(xué)校深入學(xué)習(xí)。一方面,讓學(xué)生對(duì)行業(yè)企業(yè)有更深入的認(rèn)識(shí);另一方面,為企業(yè)提供了較為充足的人才供應(yīng)。訂單模式,通過三方協(xié)議,企業(yè)把實(shí)際項(xiàng)目部分交由高職院校教師,由教師帶領(lǐng)學(xué)生以作業(yè)形式完成項(xiàng)目,校企雙方共同制定人才培養(yǎng)方案,企業(yè)人員參與教學(xué)工作,實(shí)現(xiàn)學(xué)生職業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)與企業(yè)崗位的有效匹配[19]。

(二)校企雙方要延伸合作周期,涉及更大范圍的人才

加快推進(jìn)校企雙方合作體系構(gòu)建,為學(xué)生提供掌握知識(shí)和提升能力的平臺(tái)。中型企業(yè)將小段生產(chǎn)工序、小微企業(yè)將產(chǎn)品升級(jí)安排在校園內(nèi)部或?qū)W校周邊,利用實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)課程,讓學(xué)生參與真實(shí)項(xiàng)目和生產(chǎn),有機(jī)結(jié)合創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與專業(yè)教育,為中小微企業(yè)輸送擁有熟練技術(shù)技能的高素質(zhì)人才。

校企共建共管產(chǎn)業(yè)學(xué)院是國(guó)家提出的一種辦學(xué)形態(tài),其集人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)以及學(xué)術(shù)創(chuàng)新于一體,使教育資源配置更加市場(chǎng)化,精準(zhǔn)地滿足地方產(chǎn)業(yè)需求,同時(shí)提高職業(yè)院校技術(shù)技能人才培養(yǎng)的質(zhì)量[20],特別是在教學(xué)育人方面更彰顯產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)屬性與工作崗位的需求。

落實(shí)終身教育與繼續(xù)教育,才能讓職業(yè)院校與中小微企業(yè)的合作長(zhǎng)久、持續(xù)、創(chuàng)新。提供終身學(xué)習(xí)服務(wù),高職院校可以對(duì)同類中小微企業(yè)的員工進(jìn)行集中職前教育和職后培訓(xùn),學(xué)校教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉,充分發(fā)掘職業(yè)院校對(duì)中小微企業(yè)人才培訓(xùn)的主體功能。

(三)校企雙方要提升合作層次,搭建高水平的平臺(tái)

對(duì)于研發(fā)薄弱、產(chǎn)品水平落后、技術(shù)不易更新,但具有市場(chǎng)需求與校企合作意向的中小微企業(yè),設(shè)立公共服務(wù)平臺(tái),支援中小微企業(yè)高端應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)和指導(dǎo)。由政府職能部門牽頭,在職業(yè)院校和研究院所的服務(wù)下,將現(xiàn)代制造業(yè)、高端產(chǎn)業(yè)、智能產(chǎn)業(yè)等應(yīng)用技術(shù)研發(fā)作為發(fā)力方向,解決中小微企業(yè)面臨的舊技術(shù)、舊產(chǎn)品、舊工藝、舊設(shè)備等現(xiàn)實(shí)問題,積極推進(jìn)新技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果擴(kuò)散,為科技型企業(yè)提供服務(wù)。

搭建學(xué)校、院系、專業(yè)多層次的校企合作技術(shù)交流創(chuàng)新平臺(tái),促進(jìn)高職院校技術(shù)轉(zhuǎn)移。建立從學(xué)校到專業(yè)的多層次校企合作技術(shù)交流平臺(tái),建立創(chuàng)客角、創(chuàng)新工場(chǎng)、創(chuàng)新實(shí)踐中心、智慧企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地等新型眾創(chuàng)空間的發(fā)展,為中小微企業(yè)提供找得著、用得起、有保障的服務(wù)。

職業(yè)院校利用高水平專業(yè)群建設(shè)的平臺(tái)契機(jī)與中小微企業(yè)協(xié)同發(fā)展應(yīng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)的變化。專業(yè)群建設(shè)要將教學(xué)資源重新整合與優(yōu)化,形成新的系統(tǒng)性、規(guī)模性的專業(yè)組合,圍繞一個(gè)核心專業(yè)促進(jìn)專業(yè)間協(xié)同發(fā)展,把行業(yè)或產(chǎn)業(yè)中的崗位鏈串聯(lián)起來。專業(yè)群建設(shè)應(yīng)該在已有的優(yōu)勢(shì)或特色專業(yè)的基礎(chǔ)上,立足地方產(chǎn)業(yè)布局構(gòu)建,以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向,形成1+1>2的優(yōu)勢(shì)力量。

(四)校企雙方要擴(kuò)展合作內(nèi)容,形成立體性的融合

職業(yè)學(xué)校和中小微企業(yè)可以結(jié)合實(shí)際在人才培養(yǎng)、員工培訓(xùn)、技術(shù)創(chuàng)新等方面,開展相關(guān)內(nèi)容合作,如合作開辦、共建專業(yè),雙方共同研發(fā)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、課程體系、教學(xué)方案,共編教材和開發(fā)教輔產(chǎn)品;合作辦學(xué),合作創(chuàng)建并共同管理教學(xué)和科研機(jī)構(gòu),建設(shè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地、技術(shù)工藝和產(chǎn)品開發(fā)中心及學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、員工培訓(xùn)、技能鑒定等機(jī)構(gòu);合作開展專業(yè)建設(shè)、人才培養(yǎng)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等質(zhì)量評(píng)價(jià)工作,共建評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、崗位規(guī)范、質(zhì)量要求;合作開展技能競(jìng)賽、產(chǎn)教融合型企業(yè)建設(shè)試點(diǎn)、優(yōu)秀企業(yè)文化傳承和社會(huì)服務(wù)等活動(dòng);企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)人員與院校管理人員、教師互兼互聘等。

所謂立體性的融合,是指校企雙方命運(yùn)共同體的構(gòu)建,校方根據(jù)地方和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的情況,以滿足中小微企業(yè)人力資源需求,培養(yǎng)符合市場(chǎng)和行業(yè)用人標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)骨干人才,利用利益相關(guān)者理論集合政府、行業(yè)、企業(yè)、高校等資源要素,通過協(xié)同創(chuàng)新形成強(qiáng)聯(lián)系的命運(yùn)共同體,為中小微企業(yè)提供人力和智力支撐,共同培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)骨干人才,促進(jìn)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

綜上所述,十年樹木百年樹人。教育是百年大計(jì)。技術(shù)骨干人才的培養(yǎng)更需要耐心與智慧。立德樹人既是學(xué)校教育的根本任務(wù),又需要企業(yè)更加多元化、大范圍、高水平和立體性的融合。職業(yè)院校找準(zhǔn)定位,服務(wù)中小微企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展,這是新時(shí)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的歷史使命與必然途徑。

參考文獻(xiàn):

[1]趙冰.我國(guó)中小企業(yè)核心人才管理問題研究[J].現(xiàn)代商業(yè),2020(2):109-110.

[2]萬冰潔.我國(guó)中小企業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展戰(zhàn)略選擇[J].漢江師范學(xué)院學(xué)報(bào),2021(6):37-42.

[3]修桂芳,謝園.論我國(guó)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的法律支撐——基于《職業(yè)教育法》修訂的解析[J].中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育,2022(19):12-18,45.

[4]都國(guó)雄,何萬一,苗睿嵐.類型教育視角下“雙高”院校制度建設(shè)的基本邏輯、問題及對(duì)策研究[J].教育與職業(yè),2022(4):35-39.

[5]程宇.中國(guó)職業(yè)教育與經(jīng)濟(jì)發(fā)展互動(dòng)效應(yīng)研究[D].長(zhǎng)春:吉林大學(xué),2020.

[6]袁旗.《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》十大概念解讀[J].職業(yè)技術(shù)教育,2019(33):44-47.

[7]呂景泉.產(chǎn)教融合是職業(yè)教育的本質(zhì)屬性[J].職業(yè)教育研究,2022(12):1.

[8]謝劍虹.高等職業(yè)教育校企合作的現(xiàn)實(shí)困境與應(yīng)對(duì)策略[J].當(dāng)代教育論壇,2016(1):74-78.

[9]栗娟,余旺旺,李彩虹.高等職業(yè)技術(shù)院校以科研服務(wù)地區(qū)中小微企業(yè)的對(duì)策研究[J].科技視界,2018(33):93-94.

[10]洪燕玉.小微企業(yè)人才流失的原因及對(duì)策分析[J].商訊,2022(22):108-111.

[11]劉奎芬,崔建強(qiáng),胡磊.中小企業(yè)人才引進(jìn)現(xiàn)狀分析及對(duì)策研究[J].海峽科技與產(chǎn)業(yè),2023(1):75-77.

[12]張莉.淺談中小企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系管理現(xiàn)狀、問題及優(yōu)化建議[J].老字號(hào)品牌營(yíng)銷,2023(1):159-161.

[13]李權(quán).后疫情時(shí)代中小企業(yè)招聘困境及對(duì)策研究[J].商展經(jīng)濟(jì),2022(4):150-152.

[14][16]荀莉.對(duì)接行業(yè)需求? 優(yōu)化專業(yè)設(shè)置? 助推職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展——《行業(yè)人才需求與職業(yè)院校專業(yè)設(shè)置指導(dǎo)報(bào)告》總述[J].中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育,2020(5):5-10.

[15]黃麗麗,馬寬斌.高職院校“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)的困境與出路[J].職業(yè)教育研究,2022(3):61-65.

[17]許艷麗,劉曉莉.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下高職院校與小微企業(yè)的校企合作問題[J].教育與職業(yè),2017(5):35-40.

[18]國(guó)務(wù)院.關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見[Z].2015-07-04.

[19]任君慶.新時(shí)代職業(yè)院校技術(shù)技能人才培養(yǎng)的成效、問題與對(duì)策[J].中國(guó)高教研究,2019(12):99-103.

[20]翁偉斌.高職院校產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè):應(yīng)為、難為和可為[J].職教通訊,2022(3):5-12.

(責(zé)任編輯:劉東菊)

Investigation Analysis and Countermeasures of Small and Medium-sized Enterprises and Vocational Colleges Cooperation in Cultivating Technical Backbone Talents

SHU Hang, YUE Rui-feng, ZHAO Yang

(Henan Technical Institute, Zhengzhou Henan 450042, China)

Abstract: Through the investigation of enterprises and vocational colleges, we can understand the attitudes and practices of both sides on the Industry-education integration and college-enterprise cooperation,? focus on the current situation and bottlenecks of college-enterprise cooperative education in cultivating technical talents, summarize the problems in the cooperation, then put forward the countermeasures and suggestions on the integration of production and education, college-enterprise cooperation in educating students and the cultivating reform of technical backbone talents in vocational colleges.

Key words: small and medium-sized enterprises; vocational colleges; college-enterprise cooperation; technological backbone; talents cultivation

作者簡(jiǎn)介:舒航(1986—),男,碩士,河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院講師,研究方向?yàn)槁殬I(yè)教育與校企合作;岳瑞豐(1982—),男,碩士,河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院副教授,研究方向?yàn)榻逃虒W(xué)管理;趙揚(yáng)(1979—),男,碩士,河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院教授,研究方向?yàn)槁殬I(yè)教育政策與改革。

基金項(xiàng)目:2022年度河南省重點(diǎn)研發(fā)與推廣專項(xiàng)(軟科學(xué)研究)項(xiàng)目“基于‘跨界、融合’的中小微企業(yè)技術(shù)骨干的人才培養(yǎng)研究”(項(xiàng)目編號(hào):222400410055);河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院青年骨干教師資助項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2022-GGJS-H007)