新興職業指南

王貴臻

隨著社會的發展和價值的多元化,青年群體的就業觀念也發生了變化。他們希望找到一份能夠充分發揮自己優勢、符合自己興趣、有利于自己成長的工作,同時也能夠平衡好工作與生活的關系。

改變就業觀念

在很多傳統的就業觀念中,一份穩定、體面的工作往往是就業首選。但是近年來,眾多新興產業開始崛起,工作內容的進一步細化,催生了更多新職業。

這些聽起來充滿趣味的新興職業,愈加受到青年群體的青睞。青年群體多元化的就業選擇,也給社會傳統的擇業觀念帶來沖擊。所以“重點大學畢業的高材生回家鄉賣水果”這樣的新聞時有發生。不是說這些大學生沒有從事高頂尖的科技工作就是屈才了,而是每個人的選擇都是不一樣的, 新經濟帶來新動能和新模式,催生出新職業,這是新時代經濟發展的必然結果。

隨著人們生活節奏的加快,同時對品質生活的追求。一些新興職業應運而生,例如上門喂貓師、上門廚師、整理師、陪診師等新興職業,節省了人們大量的時間成本,提高了生活幸福指數。

智聯招聘與B站聯合發布的《2022青年求職行為洞察報告》顯示,視頻UP主(在視頻網站上傳視頻的內容創作者)、電商博主等是“00后”們最想從事的新興職業。

根據2022年國家統計局數據,我國靈活就業人口已經達到了2億,占全國勞動總量8.9億人的22%。新一代年輕人在多元就業觀下,正在更為主動、積極地擁抱著靈活就業。

“上門喂貓”作為一種新興產業,相比起托養,這個價格更加劃算。比如在假期期間,一只寵物貓寄養可能需要至少58元/天,寄養一周就花費了超過400元。

一些年輕人都不愛做飯,點外賣又沒有家常菜的味道,上門做飯的市場需求量還是很大。因此,“上門廚師”應運而生。

掛號、預約、問診、檢查、取藥、排隊代交費、打印病歷……陪診師的工作就是用最短的時間完成各種就醫手續,幫助患者解決遇到的問題。陪診師職業的出現一方面解決了子女不在身邊年紀大的老人的看病難問題,另一方面對于背井離鄉打拼的年輕人來說,也是很好的陪伴。

越來越多的人愿意為享受生活、生活便捷、高品質服務付費,這也使服務型的職業大幅度增加。北京近些年來,服務消費增長率始終高于商品消費的增長率,這也是一個發展趨勢。

新興職業蓬勃興起也直接改變著新一代青年人的就業觀念,他們不再如父輩般首要考慮工作薪酬及穩定性,更加多樣化的職業選擇使他們擇業時更加注重個人興趣、時間自由與未來發展。

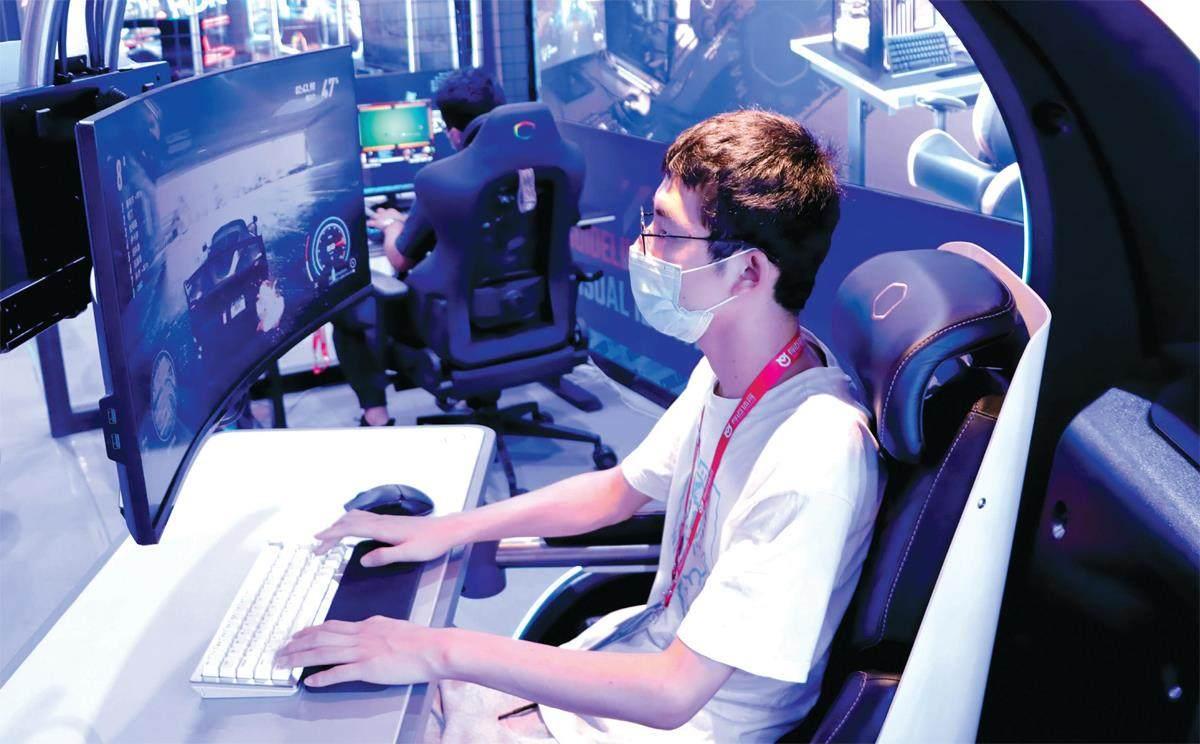

新興職業正在席卷年輕人,國家統計局發布的《體育產業統計分類( 2 0 1 9 )》中,也正式將電子競技歸為體育競賽項目。許多人開始意識到,原來打游戲也是一種職業。

現在自媒體興起, 有不少畢業于985、211的大學生都投身到兼職做博主的隊伍中來,這些大學生開始時是憑著興趣做的,根本不在意收益,后來做得有一定規模了,就全職做博主了。

這就是新的工作機會,做這樣的事情可以說是“玩”。在常人眼中,這就是不務正業,可他們樂在其中。

有些年輕人清楚自己的性格,也清楚自己究竟適合做什么,大學生不再局限于“朝九晚五”的工作模式中,他們對世界和未來有著自己的看法,對于義務教育和高等教育所形成的價值觀,大學生已經不再奉為圭臬。

但其實從事新興職業,并沒有那么簡單。以“貓保姆”為例,這份看似簡單的“帶薪擼貓”工作,一方面要求從業者具備足夠的耐心和愛心。畢竟,盡管不少“毛孩子”可愛又治愈,但也確實存在一些“持萌而驕”的行為,面對上房揭瓦的混亂現場,鏟屎官“血壓飆升”總是在所難免。另一方面,“貓保姆”還需要一定的養寵經驗,才能給寵物提供更加科學、更加精細化的照顧。

再如,游戲陪玩,既要有服務行業的基本職業素養,又要具備一定的游戲操作能力;漢服設計師,既需要具備較強的美術功底,還要對不同時期的服飾形制有所了解;甚至一些自由職業,還要增強經營管理方面的知識儲備……

細數近年來出現在大眾視野中的眾多新興職業,不難發現,工作內容的進一步細化,對相關從業者的門檻也有了更加精細化的劃分。這些新奇工作的背后,都需要從業者對工作內容的熱愛與專業技術的雙向加持。

可見,新興職業的發展,不僅在名目上拓寬了大眾就業的選擇,更是對從業者提出了復合型的要求,這顯然不是大眾潛意識中的“人人皆可行”。

就業格局打開

現在這一代年輕人對于收入水平和對生活的期待,不再只是解決溫飽,而是向往更有品質的生活進步。

在現在的大環境下,大學畢業生擠破頭都想要找一份錢多事少離家近的工作,但是往往會事與愿違。剛畢業的大學生看著工資表又看看自己的黑眼圈,心里實在有點不是滋味。

在一項街頭隨機采訪中,被采訪者是工作幾年的大學生,提問者的問題就是“好員工為什么開始混日子?”在大學生的回答中,有各種各樣的回答,隨著采訪的深入,人們逐漸可以拼湊出為什么大學生在工作幾年后,就開始“摸魚”了。

其實年輕人之所以會做出這樣的選擇,原因并不復雜,都很現實。

據數據,企業“招工難”和畢業生“就業難”并存的結構性矛盾仍然存在。不過,同時新職業機遇和新就業方向,也為廣大應屆畢業生求職及社會各界解決就業難題提供了新思路。

青年就業之所以出現新趨勢,一方面是近年來,隨著經濟社會的不斷發展,以智能化、數字化、信息化為特征的共享經濟、平臺經濟、網絡經濟等新產業新業態新模式不斷涌現,網絡購物、在線教育、數字娛樂等新業態成為社會大眾消費的新模式。

更為重要的是,新業態新模式在推動經濟社會高質量發展、科技進步創新、生活方式變革、產業結構調整的同時,也在日益深刻塑造改變著青年群體的職業選擇、就業形態、工作形式。

與此同時,青年群體的就業心態、價值觀念也相應產生了新變化,呈現出職業選擇的個性化、職業追求的興趣化、就業方式的多元化等新趨勢新特點。

近年來,涌現出的新職業,與青年群體的匹配度呈現出越來越高的趨勢。

新興職業的興起得益于平臺化的普及,通過平臺使消費者和新興職業從業者很好的對接,并且平臺可以為從業者提供相應的擔保、保險、談判要約的審核、售后服務保障。

自由從業、靈活就業將是未來職業的主流。對于新興職業的“彈性”,一方面,從業者根據自己的時間閑暇與否決定是否接單。另一方面,企業與從業者并非傳統的雇傭關系,它只是居間服務平臺,很輕便可探索多個領域,這樣才可讓許多新興職業發展起來。

很多新興職業的需求是不穩定的,例如上門喂寵服務,會有高峰期和低谷期,這種不適合長期雇傭關系。這也是平臺的優勢所在。

現行的有關制度和政策還不適應新就業形態的迅速發展,新就業形態從業人員的社會保障權益同樣需要關注。

需要改進社保經辦管理辦法,并適當將社會保險關系與勞動關系相對分離,即使不便明確平臺企業與新就業形態從業人員的勞動關系,雙方也應分別承擔參保繳費的責任,合理確定繳費費率和基數,以便將新就業形態從業人員納入職工社會保障體系,依法公平享有社會保障。

隨著勞動關系變的靈活。平臺與從業者間雖不是雇傭關系,但是簽訂的合同的條款應是公平的條款,不應被平臺優勢地位的利用,導致從業者的權益受損。宋清輝也表示,新興職業用工主體應積極主動擔起責任,依法誠信用工、人性化用工,切實保障新興行業從業者權益不受侵犯。

人是有主觀能動性的,沒有哪個老師或家長可以阻止大學生去追尋自己的夢想,而在這樣的條件下,大學生會有更多的時間去尋找真正適合自己的工作。

有時,大學生并不喜歡正在做的工作,可是又沒有拿得出手的技能能夠讓他轉行,在理想與現實的世界中,好些大學生畢業幾年還是找不到自己的方向。當下,活躍在新產業新業態新模式中的青年群體數量不斷增加,越來越多的青年成為新經濟組織、新社會組織等領域的創新創意創業先鋒。

目前中國已經邁入高質量發展的新時代,隨著時代的發展,社會的進步,年輕人的就業觀念也必然會順應時代而發生相應的變化。而當前年輕人的就業觀念所正在發生著的深刻變化,只不過是在為了順應時代所做出的選擇罷了。

新業態 新職業

青年是重要的人力資源。青年既是當前以及未來新就業領域范圍內不容忽視的新生力量,也是新產業新業態新職業的重要參與者、實踐者和推動者。就業是民生之本,發展之基。從某種意義上說,當前,抓好穩就業就是抓住了穩增長的牛鼻子。

更進一步而言,由新業態而催生的新職業,是吸納青年群體就業的一個重要渠道,其在緩解就業壓力、拓寬職業路徑、引領新型消費、助力經濟發展、增強發展韌性等方面,都具有重要作用。

相比于“苦短”的人生,追求放松和聽從內心的想法來找一份工作并沒有什么丟人的,歡愉是值得追求的,接受平凡并不意味著躺平,在平凡的生活中還能看見希望,這才是大智慧。

朝九晚五不再是唯一選擇,每份工作都有意義。不是在體制內或拿著高薪就可以高枕無憂的,每個人都有自主選擇的權利,他們的人生會因為每個平凡而又精彩的瞬間組成優美的華章。

調研數據顯示,當前新業態新職業蓬勃發展,但仍存在一定程度的結構性失衡、人才缺口等問題,之于高等教育和職業教育而言,這也有著積極的現實啟發意義和價值。

但這需要破解學科專業目錄調整、專業人才培養與產業發展現實需求之間的不匹配問題,建立健全動態完善專業學科、課程設置優化調整機制,精準對接新經濟、新技術、新業態、新職業發展需求,因時因勢推進人才培養改革。

不得不承認,隨著新興職業的不斷發展,從業者水準參差不齊,行業準入亟待規范。

部分求職者反映,在短視頻平臺和網站看到整理收納師培訓廣告后,交錢培訓卻遭遇陷阱,喂貓師行業也被曝出從業者忘記關門、亂動主人家東西、喂養不到位等亂象。

行業的規范一方面可以保護消費者,另一方面是保護新興就業者。以陪診師為例,市場上不乏有打著陪診師名號卻行黃牛之實的行為的人。對于提供方,陪診師通常是個人或小團隊,一旦遇到意外,也容易與消費者之間產生矛盾與糾紛。對于信譽良好的從業者,平臺可通過算法增加從業者的推薦次數。

規范新興職業中的職業行為,經濟學家認為需要從兩方面著手,第一,提供服務的平臺應主動自律加強定期培訓,保障服務的合規及安全。第二,當前新興職業的成長基礎比較薄弱,亟需以健全的法律來保障行業及客戶的各項權益。

實際上我國一直在推進從業者的職業技能提升和評價的相應的一些標準的制定。當新興領域發展到一定規模時,應出臺一系列職業技能標準,通過技能標準評價對從業者能力予以評定,平臺再根據交易中消費者對從業者的評價、履約情況等給與信用評定。通過兩項評定結合,讓消費者在下單時對從業者充分了解、不再盲目。