超聲引導下髖關節腔穿刺封閉試驗對髖關節撞擊綜合征的診斷價值

張智翔,王志學,盧國澄,馮重陽,方環明,丁勇*

(1.空軍軍醫大學唐都醫院骨科,陜西 西安 710038;2.空軍軍醫大學唐都醫院超聲診斷科,陜西 西安 710038)

髖關節撞擊綜合征(femoroacetabular impingement,FAI),是由于股骨和髖臼的某些解剖結構或運動方式上的改變,導致髖關節的異常接觸,特別是當受到反復撞擊時,引起髖關節盂唇、股骨軟骨等受損,進一步導致髖關節骨關節炎的發生和發展,是造成年輕人以及經常從事體力活動的成年人發生髖部疼痛的主要原因[1-2]。FAI從病理形態學上分為凸輪和鉗夾型畸形兩種,其中以二者同時出現混合型的FAI最為多見[3]。FAI的診斷目前仍存在爭議,一些共識認為診斷FAI必須同時具備癥狀、臨床體征和影像學表現[4-5]。也有研究發現,盡管影像學檢查上可以看到與髖關節撞擊相關的骨性結構異常,但仍有很多患者并沒有表現出相應的臨床癥狀[6-8]。近年來,髖關節鏡逐漸成為治療FAI的首選方法,旨在去除FAI患者股骨頭頸交界區的骨質增生以及修復撞擊引起的髖臼盂唇損傷。但是對于癥狀不典型的FAI患者,尤其是疼痛來源不明確的患者,手術適應證的把握則顯得尤為重要。既往研究證實,超聲引導下髖關節腔穿刺封閉試驗在診斷不典型癥狀的FAI時具有較高的準確性,同時為甄別疼痛來源、評估手術療效及預后提供了重要參考[9-10]。2019年11月至2022年6月空軍軍醫大學唐都醫院就診的36例FAI患者均經過超聲引導下髖關節腔穿刺封閉試驗評估,32例采取手術治療,4例采取保守治療,隨訪預后良好,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入標準:(1)存在髖部、臀部、腹股溝區疼痛和(或)伴有髖關節活動受限;(2)影像學檢查存在凸輪或鉗夾型影像學表現,MRI可有盂唇損傷表現;(3)髖關節屈曲內收內旋試驗、“4”字試驗等體征陽性;(4)疼痛超過6個月,保守治療超過3個月無效者。排除標準:(1)先天性髖關節發育不良,股骨頭嚴重前傾或后傾,中心邊緣角<20 °,關節間隙<2 mm;(2)髖關節骨關節炎Tonnis 2級以上;(3)既往髖關節手術史;(4)懷疑或確診風濕性疾病、腰椎疾病、強直性脊柱炎或骶髂關節病變;(5)存在其他手術禁忌證者。

共納入患者36例,其中男17例,女19例;年齡22~68歲,平均(41.44±12.46)歲。所有患者均進行X線、CT三維重建、MRI檢查以及患側超聲引導下髖關節腔穿刺封閉試驗,均完善血液學檢查、心電圖、心臟彩超、下肢血管超聲等。

1.2 方法

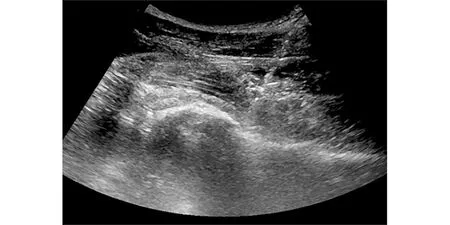

1.2.1 超聲引導下髖關節腔穿刺封閉試驗 36例患者的超聲引導下髖關節腔穿刺封閉試驗都由同一位高年資超聲診斷科醫師完成。試驗開始前進行體格檢查,包括下肢滾動試驗、髖關節過屈試驗、屈髖內收內旋試驗及“4”字試驗,記錄試驗時疼痛的具體位置及疼痛視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)。試驗開始,患者取仰臥位,首先用超聲探頭進行體表定位,在超聲圖像上將髖關節前隱窩作為穿刺目標。然后,穿刺部位常規碘伏消毒,鋪單。在超聲引導下穿刺針進入髖關節前隱窩,注入少許生理鹽水,無明顯阻力證明已進入關節腔內(見圖1),注入藥物(4 mL利多卡因及4 mL羅哌卡因1∶1混合液)。注射完成后,囑患者休息10~15 min。再次進行上述體格檢查,記錄VAS評分,對比封閉試驗前后患髖疼痛及活動受限癥狀的改善情況。

圖1 超聲引導下髖關節腔穿刺

1.2.2 治療方法 對封閉試驗有效的32例患者采取手術治療。患者取仰臥牽引體位,采用靜吸復合全身麻醉。根據髖關節鏡下觀察到的具體情況選擇術式。32例患者均行股骨頭頸成形及關節囊縫合,其中26例行髖臼盂唇縫合,6例盂唇表面毛糙行髖臼盂唇清理。所有手術均由同一位高年資主治醫師完成。

對封閉試驗不敏感的4例患者,采取制動休息、口服非甾體類抗炎藥、外貼膏藥等保守治療。

1.3 術后處理 術后給予常規鎮痛、消腫等對癥治療,每3天切口換藥1次。術后早期臥床進行臀中肌肌力鍛煉;術后1個月內患側在0 °~90 °范圍內進行屈髖活動,避免后伸及外旋;第5周起逐漸增大屈髖范圍,并開始進行后伸、內旋、外旋、內收、外展等活動。鼓勵患者下地行走,術后1周開始部分負重,循序漸進至術后第4周完全負重。

2 結 果

36例患者均獲隨訪,隨訪時間6~10個月,平均(8.3±1.2)個月。36例患者VAS評分和mHHS較封閉試驗前均改善明顯(見表1~2)。

表1 32例手術治療患者治療前后評分比較分)

表2 4例保守治療患者治療前后評分比較分)

3 討 論

超聲引導下髖關節腔穿刺封閉試驗不僅可以作為FAI患者的診斷依據,而且通過超聲引導下注射藥物治療疼痛來源于髖關節腔內的髖部疼痛疾病,可以達到較好效果,是一項非常實用的診治手段。但目前對于臨床中采取該治療手段的時機仍有不少爭議。2017年一項針對18歲以下青少年的臨床研究表明,對于僅有盂唇撕裂卻不伴有FAI的髖痛患者,關節腔內藥物治療效果很好;但是對于伴有髖關節骨性結構和形態異常的青少年患者來說,關節腔內藥物注射療法獲益有限,反復注射可能會對患者造成的風險大于收益[11]。Pennock等[12]的研究將15~18歲93例FAI患者分為三組,分別行保守治療、關節腔內注射藥物治療以及關節鏡手術治療;保守治療包括休息制動、物理治療、改變運動方式等,長時間隨訪82%患者不再需要手術干預,三組間mHHS評分改善差異無統計學意義。Griffin等[13]開展了一項多中心的隨機對照試驗,對平均年齡為35歲的348例FAI患者分別進行髖關節鏡手術和保守治療,兩組患者均癥狀改善明顯,但是髖關節鏡手術組比保守治療組效果提升更為顯著。由此看來,保守治療往往能在青少年FAI患者中獲取更好效果。

對于注射藥物的選擇,國內外有三項研究共納入了83例FAI患者,分別對患側關節腔內注射玻璃酸鈉和類固醇激素進行了效果評估[14-16],綜合研究結果表明,關節腔內注射玻璃酸鈉患者的VAS和Harris髖關節評分有顯著改善,并且患者髖部疼痛癥狀在接受注射后12個月內持續緩解;關節腔內注射類固醇激素類藥物后只有15%患者疼痛立刻緩解,37%患者在注射后2周內疼痛癥狀顯著緩解,6周內疼痛癥狀持續緩解的患者只有6%。Krych等[16]的一項研究共納入45例患者,在注射類固醇激素2周后,只有20例患者髖部疼痛癥狀顯著改善,6周后只剩3例患者改善。因此對于有明顯癥狀的FAI患者和盂唇損傷患者,關節腔內注射類固醇激素的治療效果比較有限。

對于注射時機的選擇,Kivlan等[17]的一項系統回顧性分析發現,相比非FAI疼痛患者,對FAI患者髖關節腔內注射潑尼松能獲得更大程度地疼痛緩解;而對于伴有關節退變的FAI患者(比如存在髖臼軟骨分層),比不存在軟骨病變的患者獲得更大程度地疼痛緩解。但是對于同時合并關節外病變(如髂腰肌、關節囊、臀肌病變等)的患者,髖關節腔內藥物注射對疼痛緩解可能并不理想。因此建議,通過查體、影像學檢查等手段排除髖關節以外的病變,再選擇進行超聲引導下的髖關節腔穿刺注射。同時不管是保守治療還是手術治療,影像學檢查一旦發現軟骨、髖臼盂唇等髖關節腔內的病變或損傷,超聲引導下關節腔內穿刺注射藥物都是一種非常積極的診治手段。

Ayeni等[18]的臨床研究表明,相較接受注射后無明顯效果的患者,封閉試驗敏感的患者更容易在髖關節鏡術后獲得癥狀改善和功能提升。Gao等[10]的研究認為,超聲檢查和超聲引導下髖關節腔注射對于診斷非典型癥狀的FAI也具有較高的準確率。相對于關節腔內穿刺封閉的陽性結果能預測FAI手術效果良好,陰性結果則更能預示手術療效不佳,這一點可以幫助臨床醫生選擇更佳的治療方案。

綜上所述,超聲引導下髖關節腔穿刺封閉試驗對于FAI有著較高的診斷價值。本研究尚存在不足之處,隨訪時間較短,保守治療的病例樣本量有限,還需要進一步完善臨床實驗設計,使用大樣本的隨機對照實驗對本研究的結論加以考證。