長汀縣生產性服務業發展的幾點思考

魏碧芳

(長汀縣統計局,福建長汀 366300)

0 引言

當前,經濟發展進入新常態,經濟增速階段性放緩、產能過剩,被淘汰成為普遍現象。制造業作為長汀縣經濟的基本盤,由于生產性服務業的發展滯后,存在“大而全”“小而全”、缺乏核心競爭力等突出問題,整體發展趨勢下行,壓力持續,因此必須力促生產性服務業快速升級,加快產業跨界融合,提高整個服務業上升速度,從而壯大產業集群,推進制造業轉型升級和高質量發展。于斌斌[1]認為中國城市制造業生產率存在顯著的空間相關性,并且符合“地理學第一定律”,高端生產性服務業集聚、中部地區、特大城市和小城市的生產性服務業集聚能顯著提升制造業生產率,而低端生產性服務業集聚和西部地區的生產性服務業集聚對制造業生產率存在明顯的抑制作用。劉淑華[2]認為從生產企業內部職能中逐漸分離出來的生產性服務業,是地區經濟發展中的“推進器”,其快速發展能帶動區域產業的發展,發揮后發優勢,是欠發達地區生產性服務業跨越式發展的有效途徑。黃瓊[3]認為生產性服務業發展不僅有助于產業結構優化升級,還是經濟增長的重要引擎。本文通過分析長汀縣生產性服務行業的發展現狀,發現長汀縣生產性服務業存在總量小、內部結構不優、融合作用弱等問題,結合長汀縣生產性服務業發展后發優勢、產業基礎及政策機遇,提出大力發展現代服務業、促進產業結構優化升級、培育制造服務業、形成產業集聚、推動科技創新、引領產業融合等措施,為加快長汀縣制造業轉型升級、促進生產性服務業發展提供了參考。

1 生產性服務業的概念和分類

生產性服務業是指為保持工業生產過程的連續性、促進工業技術進步、產業升級和提高生產保障服務效率的服務行業,它是與制造業直接相關的配套服務業,是從制造業內部生產服務部門獨立發展起來的新興產業,本身并不向消費者提供直接的、獨立的服務效用[4]。生產性服務業依附于制造業企業,貫穿于企業生產的上游、中游和下游諸環節中,以人力資本和知識資本為主要投入品,把日益專業化的人力資本和知識資本引進制造業,是二、三產業加速融合的關鍵環節。加快發展生產性服務業,可以有效激發行業內需潛力、帶動和擴大社會就業、持續改善人民生活,有利于打破“大而全”“小而全”的格局[5]。我國生產性服務業統計范圍一般包括交通運輸、倉儲和郵政業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發業、金融業、租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、生態環保和環境治理業等[6-7],本文以此內涵界定,分析長汀縣生產性服務業發展的現狀與主要問題。

2 長汀縣生產性服務業現狀及其存在的問題

2.1 發展勢頭良好,但總量及占比較低

近年來,長汀縣的生產性服務業總體呈良好的發展勢頭,對經濟發展的貢獻率不斷提升,但仍存在能級不高、供給水平低、跟不上工業化進程等問題,與成熟經濟體的服務業相比差距明顯,無法滿足全縣現代農業和新型工業的發展需求。例如,發達國家經濟增長的貢獻產業中,超過90%來自服務業,這種“服務型經濟體”的服務業增加值占GDP 比重的70%以上,其中生產性服務業增加值占服務業70%以上。表1 為2017—2021 年生產性服務業分行業增加值及占第三產業的比重,由表1 可知,2017—2021 年,長汀縣生產性服務業增加值合計分別為31.4億元、33.3億元、41 億元、51.7 億元、61.2 億元,占第三產業的比重分別為32.9%、30.8%、33.3%、39.5%、41.2%。根據行業看,批發業、租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業比重逐年提高,交通運輸、倉儲和郵政業比重逐年下降,信息傳輸、倉儲和郵政業、金融業比重也逐年平穩下降。2017—2021 年,龍巖市生產性服務業增加值分別為454.4 億元、494.4 億元、542.6 億元、625.2 億元、745.1億元,占第三產業增加值比重分別為47.5%、46.0%、45.1%、47.6%、49.9%,長汀縣生產性服務業增加值及占比與龍巖市水平仍有較大差距。

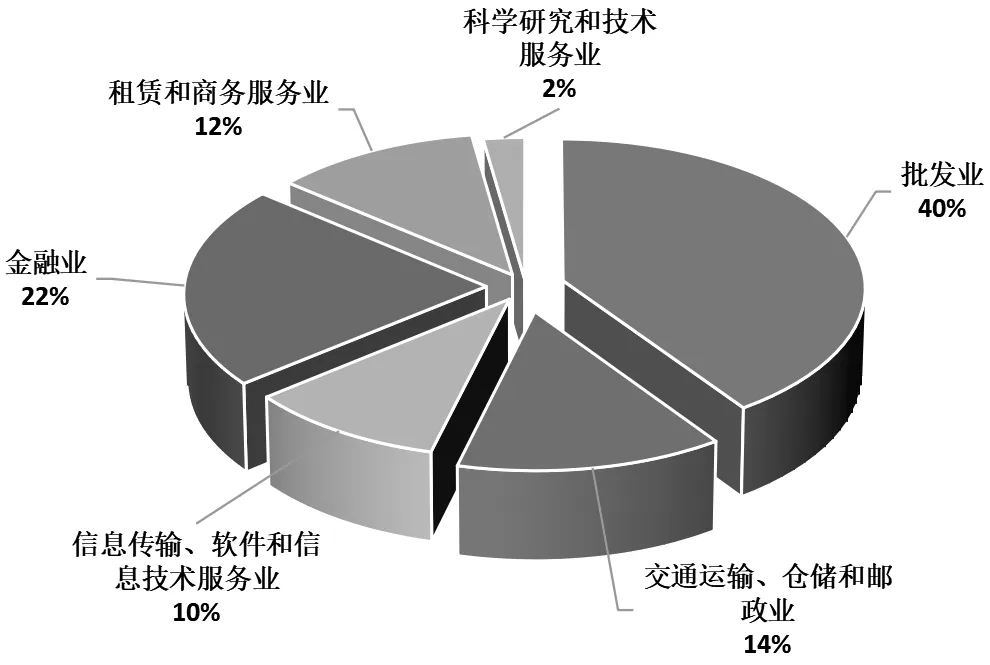

2.2 內部結構略有改善,發展層次仍然較低

隨著經濟增長方式轉變,長汀縣逐步推進軟件信息軟件技術服務業、科學研究和技術服務業的發展,使長汀縣生產性服務業內部結構有所改善。圖2為長汀縣2021 年生產性服務業內部結構,如圖2 所示,信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值占生產性服務業增加值比重為10.1%,比2017 年提高5.6 百分點;科學研究和技術服務業增加值占生產性服務業增加值比重為2.3%,比2017 年下降0.9 百分點。從生產性服務業的內部結構看,長汀縣排名前三的生產性服務業分別為批發業(40.3%)、金融業增加值(22.0%)、交通運輸、倉儲和郵政業增加值(13.5%),而信息傳輸、軟件和信息技術服務業及科學研究和技術服務業等新興生產性服務業比重較低[8-9],表明長汀縣生產性服務業仍以傳統生產性服務業為主,整體業態層次低,產業結構有待進一步優化升級。評估產品銷售狀況的批發業增加值僅占服務業增加值的16.6%。創新引領不足、價值鏈不高、對工業轉型升級作用大的信息服務業(工業化與信息化“兩化”融合)和科技服務、商業服務、租賃服務等發展嚴重不足。同時,生產性服務業從業人員比重偏低、收入水平不高,生產性服務業投資額偏少等問題,都反映了生產性服務業缺乏市場信心、扶持引導和發展后勁不足的現象。

圖2 長汀縣2021年生產性服務業內部結構

2.3 制造業快速發展,但生產性服務業明顯滯后

2021 年,長汀縣制造業實現增加值79.6 億元,占GDP 比重為25.0%,而生產性服務業增加值占GDP比重為19.3%[8-9],生產性服務業與制造業發展不均衡,滯后于工業化進程。

2.4 融合作用弱

當前,長汀縣工業企業“大而全”“小而全”現象普遍,多數企業產供銷一體,缺乏“專精特”的現代企業核心競爭力,特別是科技、商務、信息、運輸倉儲等關鍵性服務業的支撐作用不強,未能促進制造服務業、物流業等現代產業發展和三次產業融合,制造業對生產性服務業的“拉力”不足,生產性服務業對制造業的“推力”不夠。造成以上現象的原因如下:一是供給不足,嚴重阻礙了三次產業融合和發展產業集群。2021 年,長汀縣全年批發業商品(包括生活消費品)銷售額占規模工業銷售產值的比重為48.6%,帶動全縣整體產業提升的效力較弱。二是三次產業間融合度低,如農、林、牧、漁服務業是農業產前、產中的關鍵環節,2021 年長汀縣一產服務業增加值為0.9億元,僅占一產增加值的2.3%,農業服務業落后導致一產特色不足、農業缺乏優勢。三是一產、二產之間銜接度不高,如缺少農業服務業引導,農產品不適合加工企業的需求,龍頭企業的原材料采購多數來自縣外,二者不能相互促進、共同發展[8-9]。

2.5 各行業發展無產業集聚優勢,未形成行業互補

抱團發展是應對當前經濟形勢的重要方法,但長汀縣產業園區內同質化企業堆集,低水平企業重復建設,產業集群有“形”無“神”,區域內企業同質化競爭,產業鏈條缺失,企業所需的信息、技術、融資等各類社會化、專業化服務得不到滿足,信息、融資、物流、商務等成本居高不下,企業效益低,風險抵御能力弱。例如,會計、資產評估等中介組織的規模小、市場化程度低;研發設計、戰略規劃、信息化流程管理等前沿行業空白,沒能找到符合縣情實際的前沿生產性服務業發展模式。由于園區經濟發展責任停留于部門條塊分治,主體管理部門的權責不夠明確,基礎設施、檢驗檢測、法律服務、知識產權管理、同業公會、共性技術專業化培訓等公共產品供給不足等,生產性服務業已經成為長汀縣產業集群發展壯大的瓶頸。

3 長汀縣生產性服務業發展面臨的機遇

3.1 后發優勢

長汀縣的生產性服務業相對滯后,意味著其存在較大的潛力空間。隨著市場分工的精細化,市場對生產性服務業的需求越來越大,生產性服務業的發展空間巨大。

3.2 產業基礎

近幾年,長汀縣的工業形成相對穩固的產業基礎,紡織服裝業和稀土產業成為支柱。紡織服裝業方面,“一帶一路”倡議有助于轉移過剩產能和參與服務業的國際分工,泉州是“一路”核心區,而長汀縣紡織業在產業、商緣等方面與閩南一直有緊密聯系。稀土產業方面,稀土產業作為長汀縣的資源優勢產業,六大稀土集團的合并將有望解決無序競爭的問題,將加快形成產業集群。

3.3 政策機遇

福建省高度重視生產性服務業發展,2016 年7月12 日,工業和信息部、國家發展改革委、中國工程院三部門印發了《發展服務型制造專項行動指南》;2017年3月21日,福建省政府辦公廳印發了《福建省人民政府辦公廳關于加快推進主輔分離積極發展服務型制造的若干意見》;2018 年9 月30 日,福建省農業廳、福建省發展和改革委員會、福建省財政廳聯合出臺了《關于加快發展農業生產性服務業的實施意見》;2021 年5 月7 日,福建省工信部等15 部門印發了《關于進一步促進服務型制造發展的實施意見》,明確現階段重點發展“工業設計、定制化服務、供應鏈管理、工業旅游”模式,全面推行“總集成總承包、全生命周期管理、生產性金融服務”模式,鼓勵“共享制造、檢驗檢測服務、節能環保服務”等新興模式創新,夯實信息技術、標準體系、公共平臺、人才培養4項發展基礎,并從強化政策引導、推進創新示范、提升要素保障、加強資金支持、推動交流合作方面加強政策保障。2022 年2 月,國家發改委等部門印發的《關于促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》提出推動“一個上行(農產品上行)”和“三個下沉(供應鏈下沉、物流配送下沉、商品和防服務下沉)”等措施,為生產性服務業困難領域紓困解難。

4 加快發展生產性服務業的思考

4.1 大力發展現代服務業促進產業結構優化升級

促進服務業加快發展,是加快增長方式轉變的迫切需要。現代服務業已成為經濟高質量發展的重要推動力,其中生產性服務業發展為第二、第三產業協同發展提供了契機。要積極培育“互聯網+”服務業企業,加快拓展新領域,發展新業態,形成新增長點,促進產業轉型升級。以骨干企業研發體系為基礎,加強與高等院校、科研院所等單位的合作。開展產業關鍵共性技術研究,引進高技術水平,加快發展研發設計、現代物流等服務業,推動現代服務業同先進制造業深度融合。

4.2 培育制造服務業,促進產業集群壯大

縣域經濟本質上是特色經濟,生產性服務業從工業衍生,服務于工業發展,要緊緊圍繞紡織服裝業和稀土業兩個產業集群,加快實行“請進來”和“走出去”兩種戰略,根據不同產業的特點、重點推進制造服務業發展。稀土服務業應高端定位,積極順應“互聯網+”潮流,以爭取建設“廈商所”稀土產品實物交收基地為載體,擴大現有稀土工業園的發展范圍,打造集工業生產、物流、大宗商品實物交易、科研院所研發基地、軍民融合產業基地、產業協會、會展等為一體的產業示范園區。紡織服裝業應加快“走出去”步伐,加強與經濟發達地區在研發設計、品牌創建等方面的合作,同時應抓住關鍵環節加快“引進來”,在市場營銷、戰略規劃、流程管理、檢驗檢測、售后服務等組織管理方面實現轉型升級。

4.3 推動科技創新,引領產業融合

科技創新是產業融合發展的第一動力,通過推動科技創新,催生新的產業業態,推動產業融合。一是優化升級工業產業結構。當前,長汀縣工業以紡織產業為主導,要對傳統產業改造升級,推動傳統產業科技創新,培育新興產業,為長汀縣產業升級不斷注入新動力,增強集聚效果。二是推進農業現代化升級。借助高科技、高效率的發展模式,加快農業發展方式的轉變,促進農業現代化發展,加快農業產業優化升級,促進第一、第二、第三產業融合。

4.4 加快主輔分離,發展生產性服務業,實現聯動發展

要積極推進企業“主輔分離”,加快改變企業“大而全”“小而全”的現象,重點選擇引導一批生產規模較大、條件較好的企業率先分離服務業,鼓勵龍頭企業作為發起人組建服務業股份公司,把剝離的非核心業務作為資產參與市場化經營,讓龍頭企業更加專精于核心業務發展,促進專業化的生產性服務業企業集群加快形成,提高生產性服務業企業的水平,為制造業提供更專業的服務,構建生產性服務業與工業互動發展新格局。

4.5 緊抓政策機遇,搭建公共服務平臺

要緊緊抓住“一意見一辦法”實施的政策機遇,催生產業公共技術平臺,為企業在檢驗檢測、新技術推廣、技術人員培訓、信息化應用、設備共享等公共技術方面提供服務。應加大推進市場化改革力度,提升資產評估、會計審計、商務咨詢、法律服務等方面的市場化水平和服務水平。要進一步推進簡政放權,改變條塊分割的產業管理體制,充實管委會的公共服務職能,明確產業集群發展的主體責任,打造塊狀經濟。同時,優化項目考核辦法,擴大生產性服務業投資的比重,培育新的經濟增長點。

4.6 加大政策扶持力度,落實政府補位職能

加快發展生產性服務業,政府除了全面落實補貼、減免稅等優惠政策外,應主動補位,彌補市場調節失靈的環節。加快組織籌建紡織服裝專業市場,為企業采購原材料、產品銷售解決平臺問題。推動政府購買服務,促進商會、行業協會等專業化社會服務機構發展,滿足企業需求。深化科技投入體制改革,加大生產性服務業資金扶持力度,加快科技孵化器、技術平臺建設,大力推行“產學研”合作、先進技術消化吸收等符合縣情的創新活動。加快實施“互聯網+”計劃,突出工業電商發展,著力解決電商產業的支點問題,扶持第三方物流業發展。

5 結語

通過對長汀縣生產性服務業發展情況進行研究,分析其機遇,提出發展現代服務業、培育制造服務業、加快主輔分離等措施,促進產業機構調整升級,加快產業跨界融合,并加快整個服務業上升速度,從而壯大產業集群,推進制造業轉型升級和高質量發展,為促進長汀縣生產性服務業發展提供參考。