后疫情時代在校大學生焦慮、抑郁的現狀及體育鍛煉的修復作用研究

梁思佳 劉剛 彭麗蘋 蘇鵬

(湖南科技大學,湖南 湘潭 411201)

2020 年爆發的新冠肺炎疫情給人們的生命安全與日常生活秩序都帶來了很大的影響,在國家的積極防控之下,新冠肺炎疫情得到了很快的控制,但疫情帶來的影響依然存在。當前疫情防控已進入常態化階段,即后疫情時代。在面臨突發嚴重災難時,人們會產生各種應激反應,并產生系列的心理健康問題[1],在后疫情時代,即使由疫情帶來的直接死亡風險已非常低,但許多高校為了保證大學生安全仍會持續進行一系列的防控措施,比如每日進行健康打卡、做核酸、出入各種場所需要健康碼等,大學生容易對此感到厭倦,且由于高校學生社會實踐經驗較少,并面臨各方面的壓力,極易出現各種心理問題。

體育鍛煉作為一種輔助心理療法能對改善心理健康產生非常不錯的效果,通過體育鍛煉可以幫助保持情緒穩定[2],能夠有效緩解焦慮、抑郁情緒[3],通過參與團隊運動、(學校)俱樂部以及課外和社區體育和非體育活動,運動者自身的焦慮感會大幅度降低[4],從而對心理健康產生積極的影響[5]。但是,不同鍛煉程度的人群心理健康程度是否有不同,何種程度的運動最能改善心理健康等還需進一步探討。因而本研究通過調查后疫情時代在校大學生的焦慮與抑郁現狀,探究鍛煉頻率、鍛煉強度、鍛煉時間與焦慮和抑郁的關系,為改善大學生焦慮與抑郁情緒提供合適的參考。

1 對象與方法

1.1 對象

采取隨機抽樣法,以湖南省多所高校的大學生為調查對象,實施網絡問卷調查。共發放問卷946 份,回收有效問卷861(91.0%)份。其中男生427 人,女生434 人,大一290人,大二480 人,大三41 人,大四50 人,城市333 人,農村528 人。

1.2 工具

1.2.1 自編基本情況調查問卷

自編問卷,分為基本信息、對疫情防控措施的態度、體育鍛煉行為三部分,匿名發放與填寫。

1.2.2 焦慮自評量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)[6]

該量表含有20 個反映焦慮主觀感受的項目,每個項目按癥狀出現的頻度分為四級評分,標準分≥50 分為有焦慮癥狀,50-59 分為輕度,60-69 為中度,70 分及以上為重度。

1.2.3 抑郁自評量表(Self-Rating Depression Scale,SDS)[6]

該量表包括20 個項目,按照四級評分進行嚴重程度評分,所有項目得分相加就是量表總分。總粗分的正常上限為41 分,分值越低狀態越好。我國以SDS 標準分≧50 為有抑郁癥狀,50-59 分為輕度,60-69 為中度,70 分及以上為重度。

1.3 統計方法

通過Spss 軟件進行統計分析。計數資料以例(%)表示,組間比較采用X2檢驗。采用斯皮爾曼(Spearman)相關分析對鍛煉頻率、鍛煉強度、鍛煉時間與焦慮、抑郁的相關性進行探討。

2 結果與分析

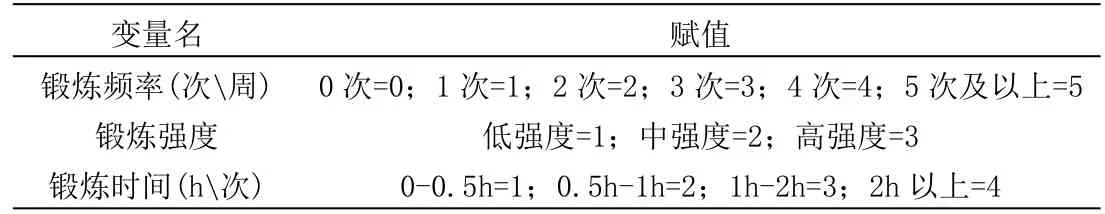

對體育鍛煉頻率、鍛煉強度、鍛煉時間進行賦值(見表1)。

表1 相關變量的賦值

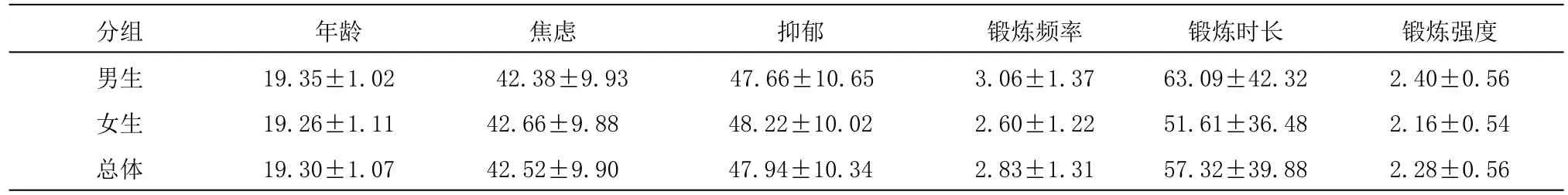

2.1 大學生調查結果總體情況

表2 為本次調查的總體情況(表2)。

表2 大學生調查總體結果(M±SD)

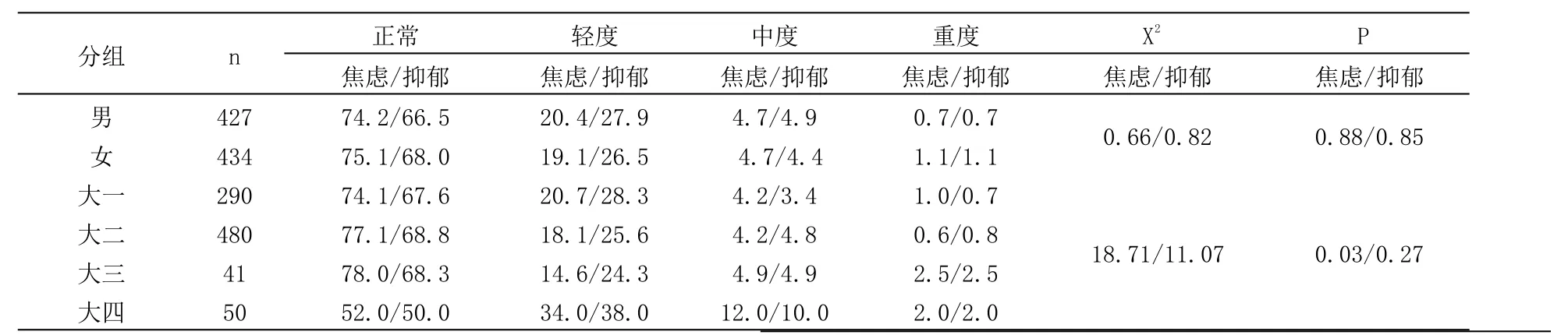

2.2 后疫情在校大學生焦慮與抑郁的現狀

從調查結果來看,與疫情爆發初期相比[7],后疫情時代大學生的焦慮與抑郁情緒發生率依然較高(表3),從整體來看,焦慮的大學生從人數和比例上都少于抑郁的大學生,女生比男生焦慮和抑郁的比例更低。

表3 大學生焦慮與抑郁情況統計(%)(N=861)

2.3 體育鍛煉對大學生焦慮、抑郁情緒的影響

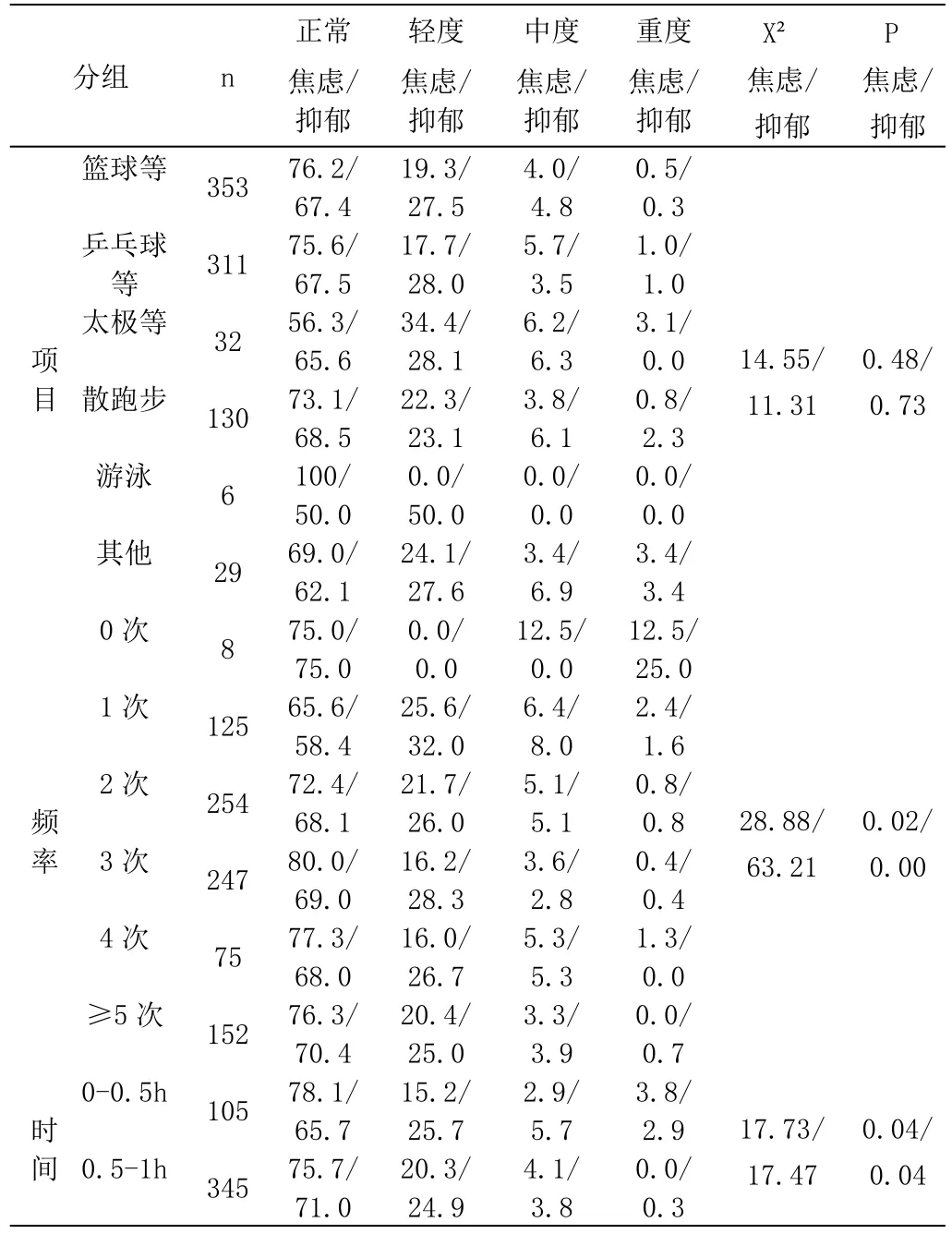

2.3.1 不同體育鍛煉行為特征大學生焦慮與抑郁情況

從調查結果來看,不同鍛煉項目和鍛煉強度的大學生焦慮和抑郁情緒不具有顯著性意義(p>0.05),而不同鍛煉頻率和不同鍛煉時間的大學生焦慮和抑郁情緒都具有顯著性差異(p<0.05),其中每周只鍛煉一次的大學生抑郁和焦慮的比例都最高,而每周鍛煉3 次的大學生焦慮和抑郁的比例最低,每次運動0.5-1h 的大學生患有焦慮和抑郁心理的人數最少(表4)。

表4 不同體育鍛煉行為大學生焦慮與抑郁情況(%)(N=861)

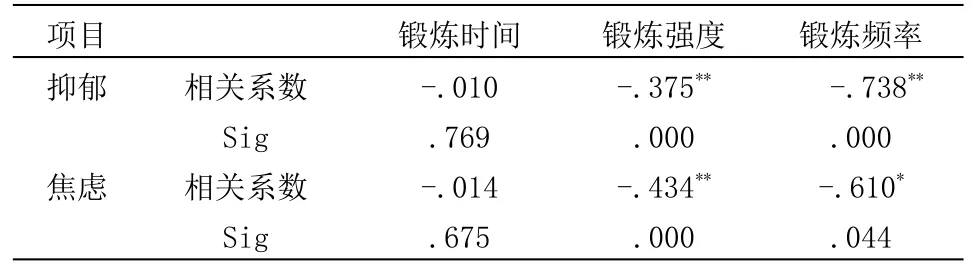

表5 鍛煉強度、頻率、持續時間與焦慮、抑郁的相關分析

(1)不同體育鍛煉項目大學生的焦慮與抑郁情況。選擇散步跑步以及球類等運動項目的大學生焦慮與抑郁情緒都低于其他項目的大學生。在此類項目中大學生通常是以集體的形式進行運動,在運動中可以大學生需要經常與其他對象進行溝通,隨時保持密切聯系,以達到更好的運動體驗,因而有利于培養人際關系,并且對于改變個人的不正確的思維方式與行為方式能起到良好的矯正作用[8],因此,它有助于改善大學生之間的關系,也能有效地糾正大學生的不良思想和行為,從而降低大學生的焦慮和抑郁情緒。

(2)不同體育鍛煉頻率大學生的焦慮與抑郁情況。經常參與鍛煉的大學生比不經常鍛煉的大學生有更低的焦慮和抑郁情緒(p<0.05)。經常參與體育鍛煉,大學生可以從運動中獲得歡愉,可以獲得他人的認同與肯定,在運動中排遣壓力,享受運動帶來的樂趣。在經常鍛煉中,大學生們能夠感受到身體素質的提升與心態的良好變化,從而產生更積極的生活態度。

(3)不同體育鍛煉時間大學生焦慮與抑郁情況。不同鍛煉時間的大學生焦慮和抑郁程度不同,其中鍛煉時間在0.5-1 小時的大學生焦慮和抑郁人數最少(p<0.05)。在體育鍛煉中如果運動時間太短,會沒有完整的運動體驗,不但達不到鍛煉的效果,還可能感受不到運動的快樂從而失去興趣,鍛煉時間過長大學生也許會感到難以完成鍛煉任務,認為運動是一項非常累的活動,從而產生畏難心理,因而中等的鍛煉時間也許更為合適,大學生即能感受到運動的快樂,又能減少不良情緒的產生。

(4)不同體育鍛煉強度大學生焦慮與抑郁情況。從調查結果來看,選擇低強度運動的大學生焦慮與抑郁的比例最低,選擇中等強度和高強度鍛煉的大學生焦慮與抑郁比例相對較高,但從整體來看并無統計學意義(p>0.05)。選擇低強度運動的大學生焦慮和抑郁程度更低可能是因為低強度的運動能給大學生帶來輕松的感覺,在低強度運動中,大學生可以自由調節運動形式,掌握自己的運動行為,享受運動的樂趣,產生運動愉悅感,讓情緒更好。

2.3.2 體育鍛煉行為與大學生焦慮、抑郁情緒的相關分析

從結果來看,鍛煉時間與焦慮和抑郁均不存在相關關系。現有研究關于鍛煉時間與焦慮抑郁的關系有兩種觀點,一種觀點認為鍛煉時間是通過運動減少焦慮的唯一重要預測因素[9],20-40 分鐘和75 分鐘的有氧運動分別可以改善焦慮情緒[10]和抑郁情緒[11],然而另一種觀點則與之相反[12],參與10 分鐘鍛煉的人群與較長時間的鍛煉相比其情緒狀態幾乎沒有改善[13],本研究結果與后一種觀點相同,鍛煉時間與大學生的焦慮與抑郁情緒不存在相關關系,很大程度上是基于鍛煉頻率產生的影響。有研究表明,焦慮癥和抑郁癥會隨著定期運動而得到改善,但是目前很少有人長期從事定期的身體活動[14],而后疫情時代的大學生,對各種校園疫情防控措施感到心生乏力,情緒比平常更加敏感焦慮,少有同學能長期進行一定量的體育活動,因而在一次性的體育活動中,其即使帶來了良好效應也非常短暫。另一種可能是壓力對身體活動和鍛煉的影響,即壓力體驗會影響到身體活動的努力[15],后疫情時代的大學生面臨許多方面的壓力,因而鍛煉帶來的良好影響可能遭到了削弱或者消失。

鍛煉強度與焦慮、抑郁的相關性分別為-0.434 和-0.375,p 值小于0.01,說明鍛煉強度與焦慮和抑郁呈低度負相關,即中高強度的運動可能焦慮和抑郁發生率會更低。本研究與劉春梅(2008)等的觀點相同[16-17],在運動中選擇中高強度也許能產生更好的心理效益。分心假說認為,人們在進行中高強度的運動中,注意力會從不愉快的刺激或痛苦抱怨情緒轉移到完成體育鍛煉任務的狀態中,因而能夠促進不良情緒的緩解或消除。從自我效能感的角度來說,大學生在完成一項自己認為較有挑戰性的鍛煉任務之后,自我效能會提高,會變得更有信心,從而減少負面情緒。此外,中高強度相比于低的鍛煉強度能夠刺激中樞神經分泌更多的內啡肽,內啡肽是最好的生理鎮靜劑[18],能夠緩解不良情緒。

鍛煉頻率與大學生焦慮與抑郁情緒的相關性分別為-0.610 和-0.738,p 小于0.05,說明鍛煉頻率與焦慮和抑郁呈現中度負相關。中等頻率的體育鍛煉與更低的焦慮與抑郁情緒相對應,此與許多研究相符[19-22]。從心理因素看,鍛煉頻率之所以能夠對大學生的焦慮與抑郁情緒產生影響,存在外在運動動機和主觀運動體驗的中介變量[23],外部運動動機與鍛煉頻率呈顯著正相關,較高的鍛煉頻率可以建立外部動機,從而降低抑郁情緒。經常參與體育活動,大學生能夠發揮個人主觀能動性,能夠磨練大學生的情感和意志,從而使不良情緒也可以得到緩解[24]。另一方面,經常運動可以加速大腦中神經遞質的積累,為緩解焦慮情緒奠定基礎。在持續的運動中,大學生能夠掌握運動技能,產生自信去面對工作與生活。并且當代大學生接受了良好的教育,身心都在不斷成熟發展,懂得通過較積極的方式去釋放情緒,運動能夠使大學生的自我控制能力得到發展,從而減少負面情緒的產生。

3 結論

3.1 后疫情時代,在校大學生由于依然面臨疫情帶來的風險,加之學習、生活工作的壓力,大學生的焦慮和抑郁情緒發生率依然較高。

3.2 鍛煉頻率和鍛煉強度都與焦慮、抑郁均呈負相關,經常運動者對應著更低的焦慮與抑郁情緒。因而在適宜范圍內增加運動量也許能對改善不良情緒產生更好的效果。