基于深度學習與教、學、評一致性相融合的體育作業設計探索與實踐

張向東 鄭 華

(1.泉州第一中學,福建 泉州 362000;2.泉州市第六中學,福建 泉州362000 )

2022 年義務教育新課標以及2021 年“雙減與五項管理”等相關性政策性文件頒布,明確指出:整體作業要控量增效,減少書面作業,同時,要求學校要對體育作業加強管理指導,科學、合理布置與控制體育與健康學科作業時間和總量,及時反饋指導學生課后作業完成情況[1]。未來,體育作業將是我國體育教學研究的新熱點,如果缺失對作業這個環節研究將對整個教育教學發展連續性、關聯性造成不利的影響,就無法成為一個完整的教育教學體系,就不能夠滿足我國教育教學發展的需要。同樣,對學校教育來說,不僅要關注新時代下學校體育工作的新動向,還要進一步深挖新課標下體育作業改革與發展方向。目前,全國不少中小學陷入這樣困境,體育作業該如何控量增效?如何進行整體框架設計?如何進行頂層設計?這一些問題困擾廣大體育教師,特別是2022 義務教育新課標頒布,體育作業如何與新課標以及近期教育教學中熱點問題深度學習與教、學、評一致性等新理念進行相融合?該如何突圍?下面,文章從體育作業設計“六要素”“作業目標、作業內容、作業完成過程、作業成效、作業獲得、作業評價”與體育作業設計三大特征“結構化”“階梯化”“核心化”二個層面進行作業設計實踐與研究,采用理論與案例相結合方式進行相關性的闡述。

1 作業設計“六要素”

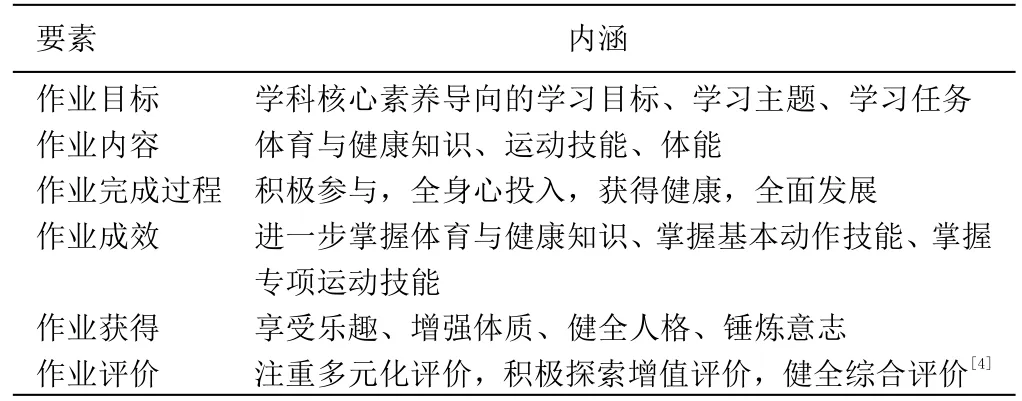

作業設計“六要素”主要包括“作業目標、作業內容、作業完成過程、作業成效、作業獲得、作業評價”[2]六個層面,在深度學習理念引領下,能夠有效對作業內容中體育與健康知識、運動技能、體能三個方面去深入、去拓展、去延伸,特別運動技能細分技能概念和動作概念,有助于提升體育教師設計高階運動技能作業的能力,體育作業設計“六要素”內涵如表1 所示。

表1 體育作業設計“六要素”內涵

2 體育作業設計“三大特征”

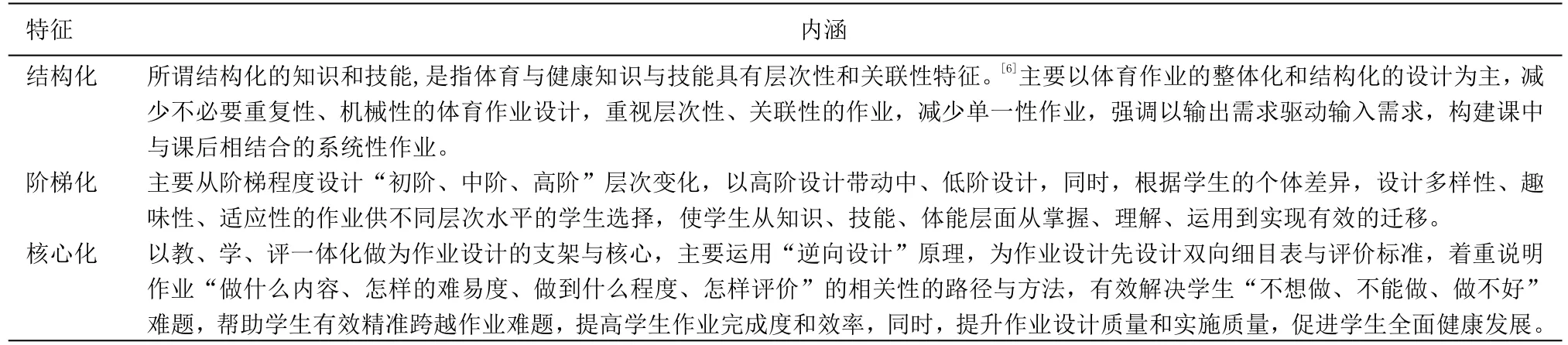

體育作業設計“三大特征”的內涵包括“結構化”“階梯化”“核心化”三個層面,體育作業設計“三大特征”的內涵如表2 所示。

表2 體育作業設計“三大特征”的內涵

2.1 “結構化”案例呈現

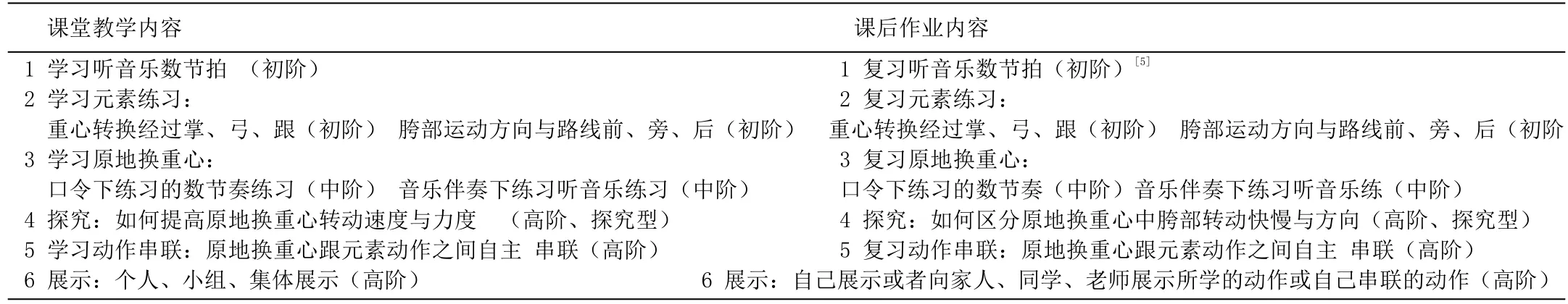

從“結構化”體育作業設計層面分析,主要以體育作業的整體化和結構化的設計為主,減少不必要重復性、機械性的體育作業設計,重視結構性、復合性的作業,減少單一性作業,強調以輸出需求驅動輸入需求,構建課中與課后相結合的系統性作業,本結構化案例以恰恰舞第一次作業為例,以課中教學內容與課后作業內容結構化設計方式呈現,如表3。

表3 課堂教學內容與課后作業內容結構化設計(恰恰舞第一次作業)

3.2 “階梯化”案例呈現

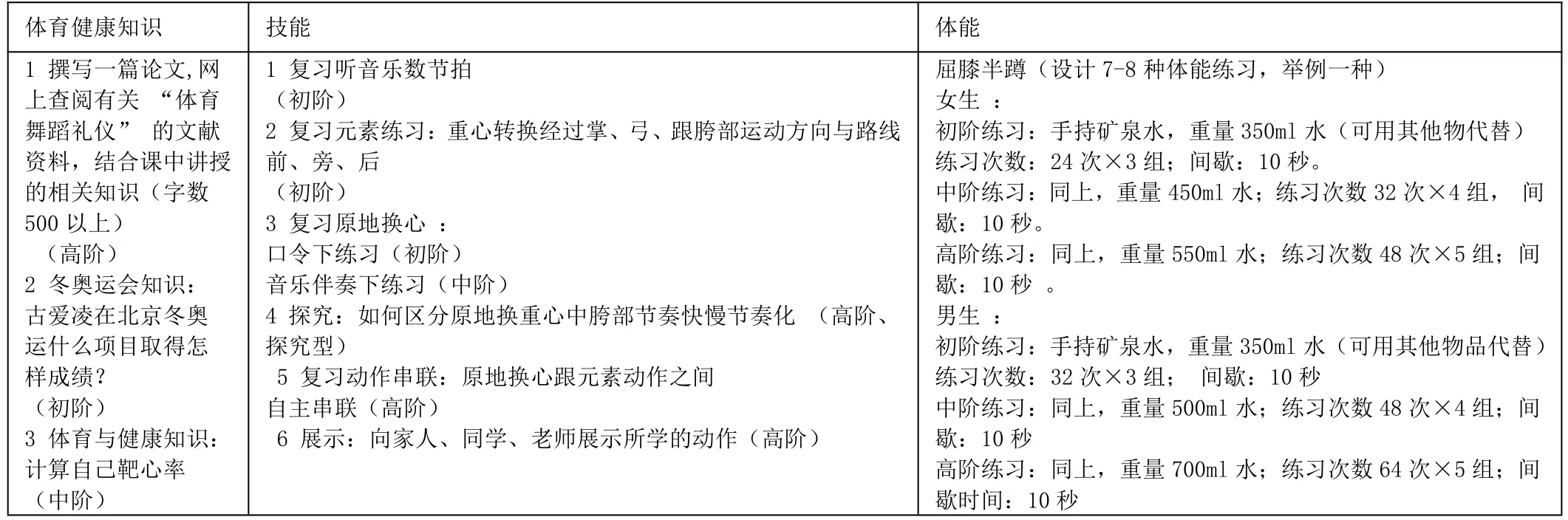

從“階梯化”體育作業設計層面分析,主要從階梯程度設計“初階、中階、高階”層次變化,以高階設計帶動中、低階設計,同時,根據學生的個體差異,設計多樣性、趣味性、適應性的作業供不同層次水平的學生選擇,使學生從知識、技能、體能層面從掌握、理解、運用到實現有效的遷移,本結構化案例以恰恰舞第一次作業為例,以體育健康知識、技能、體能“階梯化”設計方式呈現,如表4。

表4 體育健康知識、技能、體能“階梯化”設計(恰恰舞第一次作業)

3.3 “核心化”案例呈現

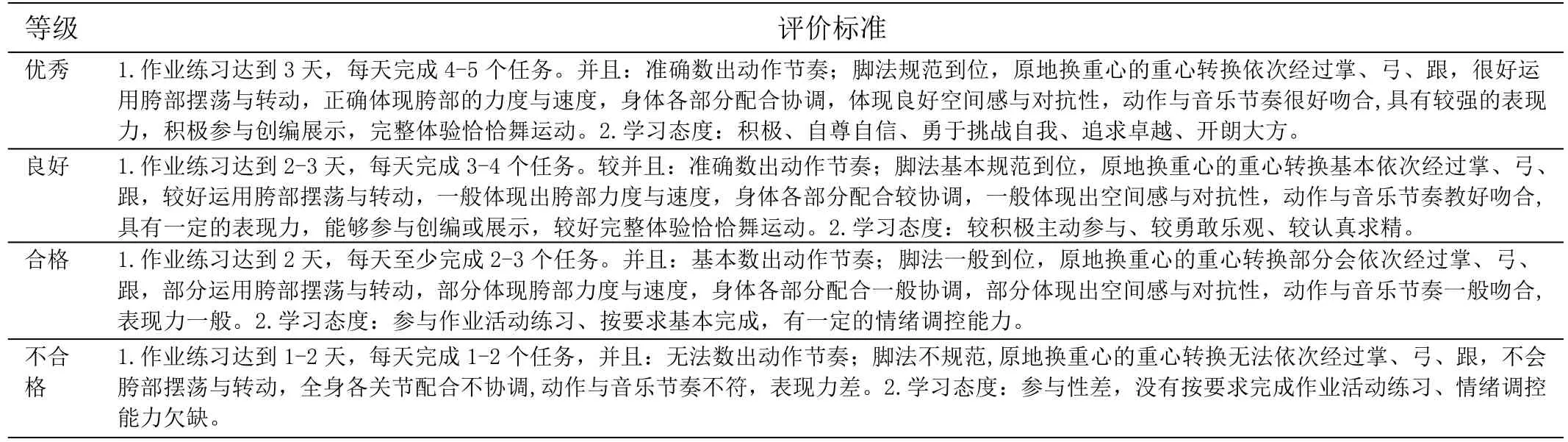

從“核心化”作業設計層面分析,以教、學、評一體化做為作業設計支架與核心,主要運用“逆向設計”原理,為作業設計先設計雙向細目表與評價標準,著重說明作業“做什么內容、怎樣的難易度、做到什么程度、怎樣評價”的相關性的路徑與方法,有效解決學生“不想做、不能做、做不好”難題,幫助學生有效精準跨越作業難題,提高學生作業完成度和效率,同時,高作業設計質量和實施質量,本“核心化”案例以恰恰舞第一次作業為例,以“雙向細目表”與“評價標準”設計方式呈現,如表5、表6 所示。

表6 技能“評價標準”設計(恰恰舞第一次作業)

4 結論與建議

4.1 加強深度學習與教、學、評一致性相融合下體育作業設計

加強深度學習與教、學、評一致性相融合下體育作業設計,有助于體育作業控量增效,有助于體育作業進行整體框架設計,有助于體育作業進行頂層設計,豐富課堂教學內涵,有效提升體育作業設計品質,其中,深度學習對體育作業內容中體育與健康知識、運動技能、體能從“結構化”、“階梯化”、“核心化”去去深入、去拓展、去延伸,實現有效的遷移,從改變了以往的“體育作業設計沒有深度、寬度與高度”的現象,使體育作業真正成為學生學習中一部分,利于學生從興趣到樂趣的轉變,利于學生養成終身體育鍛煉習慣,同時,為體育教師和教育部門提供體育作業設計新的思路與新方向。

4.2 有利于提升作業質量和實施質量

從體育作業設計五要素“作業目標、作業內容、作業完成過程、作業成效、作業獲得”與三大特征“結構化”“階梯化”“核心化”二個層面進行作業設計,能夠精準設計“初階、中階、高階”三個梯度的作業,對作業類型從知識、技能、體能三個方面進行合理性、規范性、創新性設計,提供“菜單式”的作業,有效解決水平層次高的學生“吃不飽”,水平層次底的學生“吃不了”現象。[6]同時,注重作業設計彈性、個性化及跨學科融合,要及時做好課后作業的跟蹤、指導、評價、反饋,不斷提高作業設計質量和實施質量,促進學生全面健康發展。例如,體能作業共7 種,每種練習都分男、女兩個方案,每個方案又包含初階、中階和高階3個不同水平練習供學生根據自身能力自由選擇,同時又提供了不斷激發學生追求卓越的目標。

4.3 建議體育作業設計結合新課標理念進行合理調控作業難度和結構

根據新課標精神,建議把“教會、勤練、常賽、適評”教學理念運用到體育作業設計,[4]同時,確保作業難度不超過課程標準的要求和學生的認知、體能和運動技能水平。設計以身體鍛煉為目的,以增強學生體能,掌握運動技能為主的作業,輔以體育與健康知識、體育欣賞類等課后作業。其一,作業設計要符合學生的身心發展特點,要根據學生的個體差異,設計多樣性、趣味性、適應性的體育作業,能夠體現體育作業應有有政治性、科學性、情景性、規范性、層次性、多樣性、選擇性、可操作性、系統性。其二,作業設計要和課堂運動技能教學內容相關聯,構建課中與課后相結合的系統性作業,針對性的編制“體育與健康知識+體能+運動技能”的校內外一體化作業。例如,作業完成的設置分三類性質:其一,必做性,學生必須在規定的時間7 天內完成規定的體育與健康、技能與體能作業。其二,自選性,學生可以自由選擇規定時間內的某天完成某項作業,也可以從教師提供的作業內容中任選2-3 項完成;其三,拓展性,拍攝自己練習的視頻或者創編的動作視頻,發布在釘釘群或者微信群,激發追求卓越。

4.4 加強對學生作業指導,強化作業檢查與反饋評價、診斷、激勵功能

在作業設計要設計老師指導或者小組合作學習環節,為學生完成作業搭建“腳手架”,方便解決學生完成作業時出現問題,加強對學生作業指導,進一步培養學生自主學習、合作學習和時間管理能力;通過教、學、評一致性理念對課程標準、學情分析、教材分析三方面形成該學、能學、可教、利評作業的學習目標,根據學習目標確定評價標準,依據評價標準對學生完成作業精準分析,對作業完成情況可采用集體、小組、個人講評或者講解等方式有針對性地及時進行糾錯、改正、反饋、提升回環活動,積極探索提高薄弱生運動能力的輔導策略,強化作業檢查與反饋的評價、診斷、激勵功能,[7]幫助學生樹立完成作業信心和提高做作業興趣,有效提升作業實施的質量。