直播帶貨模式下PMFN條款的反壟斷法規制困境及對策

吳太軒,張 夢

(西南政法大學 經濟法學院, 重慶 401120)

2021年10月6日,某頭部主播在其直播間售賣某品牌凍干面膜時說“你來呀,比價格,看誰比得過誰”“我不針對任何人,我針對一個品牌”,意指在其直播間購買該品牌產品的價格為最低價格,直播間商品“最低價”競爭模式初見端倪。2021年10月20日“雙十一”預售活動中,巴黎歐萊雅在品牌自營直播間發放優惠券,導致同款商品品牌自營直播間購買價格低于頭部主播直播間購買價格。隨后,在11月7日的直播中,該頭部主播更是直言品牌要想再合作,“把十月二十號的最低價給定住,不要因為KPI沒有完成,就在雙十一放大額優惠券”。至11月17日,主播方就歐萊雅事件發表聲明,稱此種行為侵犯了其直播間消費者的權益,宣布暫停合作并要求品牌方給出妥善補償方案。由此,頭部主播與品牌合作時要求其商品在其他銷售渠道的價格不得低于合作直播間價格這一行為引發廣泛討論。一種觀點認為主播方與品牌方經談判達成一致的最低價是一種市場行為,雙方在雙贏的基礎上合作,不涉及壟斷問題[1]。另一種觀點認為主播方是在實施低價壟斷[2]。2022年7月13日上海市場監管局發布的《上海市網絡直播營銷活動合規指引》提到“最低價協議”強制條款,明確指出不應要求平臺內經營者簽訂“最低價協議”或其他不合理排他性強制條款(1)《上海市網絡直播營銷活動合規指引》第6條第1項:“不應要求平臺內經營者簽訂‘最低價協議’或者其他不合理排他性強制條款。”。該行為是否構成壟斷、是否應當適用《反壟斷法》進行規制以及如何進行規制值得進一步探討。由于以前平臺經濟領域最惠國條款并未出現較為典型的本土案例,學界有關平臺最惠國條款的研究不多。本文就上述事件開展研究,在界定直播帶貨模式下平臺最惠國條款概念的基礎上,論證適用反壟斷法對其進行規制的必要性,進而在現行法律框架下指明可行的規制路徑。

一、直播帶貨模式下PMFN條款的界定

主播方及其所屬的MCN機構(以下簡稱“主播方”)對品牌方在其他渠道銷售商品的價格進行的限制屬于“平臺最惠國條款”(Platform Most Favored Nation Clause,簡稱PMFN條款)的一種形式。PMFN條款的概念源起于國際貿易中的“最惠國待遇條款”,指在平臺經濟中供應商向平臺方承諾不會給予平臺商的競爭對手更為優惠的交易條件,若有更為優惠的交易條件,將自動惠及該平臺。隨著我國線上B2C商業模式的不斷豐富,直播帶貨成為平臺內經營者推廣、銷售其商品的重要方式,亦衍生出PMFN條款新的表現形式。下文從以下幾個方面明晰直播帶貨模式下PMFN條款的適用范圍、具體內容與產生動因。

(一)直播帶貨模式下PMFN條款的適用范圍

1.參與條款主體范圍

PMFN條款實質上是通過限定品牌方的締約行為以實現條款目的,故只有直接受品牌方管理或者作為相對方與品牌方就銷售其商品簽訂合同的主體才受PMFN條款限制。另外,官方供貨與其他供貨渠道的商品真偽、質量、產地等可能存在不同,因此只有直接由品牌方供貨的商品之間才具有比價可能性。綜上,直播帶貨模式下PMFN條款的參與主體范圍只涵蓋官方直銷渠道以及經由品牌方授權并直接供貨的經銷渠道。

2.條款面向主體范圍

直播帶貨模式下的PMFN條款包括面向主播方的PMFN條款與面向消費者的PMFN條款,前者主要表現為品牌方承諾在主播直播間的商品銷售價格為“全網最低價”,其他官方銷售渠道或者與官方直接合作的銷售渠道價格不得更為優惠;后者是品牌方為了使消費者相信活動期間價格為最低價,作出的保價承諾,通常表現為品牌方在其商品購買頁面內承諾在促銷活動結束后的一定期限內,若商品價格低于活動期間價格,則商家無條件將差價退還給消費者。二者雖均屬品牌方作出的最低價承諾,但前者是針對各渠道的價格,是一種橫向最低價的承諾;而后者是針對各時間段的價格,即縱向最低價的承諾。由于后者排除、限制競爭的可能性較小,因此本文所研究的直播帶貨模式下的PMFN條款僅指面向主播方的PMFN。

(二)直播帶貨模式下PMFN條款的內容

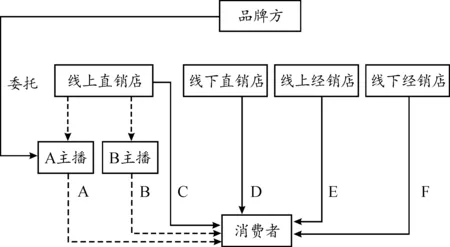

如圖1所示,品牌方通過線上及線下直銷店、經銷店銷售其商品,上述店鋪屬商品銷售主體。經品牌方委托,各主播對其商品進行宣傳推廣,并積極促成消費者通過直播間專屬鏈接進入線上直銷店購買商品。主播銜接商品銷售的買與賣,輔助商品交易的達成。

圖1 品牌方銷售模式

因經銷模式涉及不同層級分銷商的成本和利潤,一般而言,其終端銷售價格高于直銷模式,在價格競爭中處于劣勢[3],故圖1中C、D渠道的價格低于E、F。經品牌方與主播方談判,品牌方承諾給予直播間的消費者一定的價格優惠,并通過PMFN條款確保直播間的交易條件為最惠待遇。基于此,合作直播間A的價格低于BCDEF的任一價格。

(三)直播帶貨模式下PMFN條款的底層邏輯

洞悉直播帶貨模式這一場域下,PMFN條款產生、運作的底層邏輯是更好地展開反壟斷規制頂層設計的基礎,下文將從法律與商業兩個視角展開分析。

1.法律邏輯

直播帶貨模式下的PMFN條款是雙方就合作項下權利義務的分配,通過賦予主播方享有最優惠交易條件的權利和品牌方維護該最優惠狀態的義務,限定品牌方在其他銷售渠道磋商低價,并通過賠償差價、自動更新匹配最優惠交易條件的責任形式,建立起最優惠交易條件的調節閥。雙方合意建立的調節閥在傳導鏈路的作用下,產生限制相關市場價格競爭的效果,而這一效果正系主播方所意欲。質言之,直播帶貨模式下的PMFN條款是對品牌方定價權的限制,是主播方實施價格壟斷的抓手。

2.商業邏輯

經濟動因分析有助于我們理解PMFN這一利益偏向顯著的條款能夠達成且廣為應用的原因。品牌方接受PMFN條款,達成合作,涵涉復雜的利益交換,其中的考量包括但不限于以下:(1)尋求推廣價值。直播帶貨不僅能夠為品牌帶來瞬時的銷量提升,更能發揮向直播間觀看者推廣的功能。與衛視廣告、地面橫幅廣告、頁面彈出廣告等推廣營銷方式不同,消費者點擊進入直播間時大多已經抱有消費意向,再加之消費者對主播的信任,主播在商品推廣時所面臨的心理阻力更小,推廣更具成效。而頭部主播直播間則尤其受品牌青睞,原因有二:其一是巨大的觀看人次。直播的觀看者是主播宣傳推廣所能輻射的范圍,2021年“雙十一”直播間頭部主播直播間觀看人次可高達2.49億。其二是頭部主播直播間能帶來一定的“攀附效應”。除了頭部主播,中腰部主播幾乎無法接洽到大牌資源,而對于新消費品牌,能夠與同類成熟品牌進入目標消費人群的視野有利于其品牌調性的建立。(2)縮短銷售周期、減少倉儲成本。對于“雙十一”類大型促銷活動,要求品牌方對商品的產量有較為準確的預估,既能滿足購買需求,又要防止過量生產后長期囤積所產生的倉儲以及過期問題。2019年以來,消費者通過直播購買商品的消費習慣已經養成,主播直播間預訂數量占雙十一促銷活動銷量的絕大部分,其余數量幾乎與日常銷售量持平。因此,通過與頭部主播合作預售的方式直接從生產線對接終端消費者,省去中途大量的運輸、倉儲費用。

二、直播帶貨模式下PMFN條款的反壟斷法規制必要性分析

由于直播帶貨模式下的PMFN條款具有以下反競爭效果,故這些行為進入以維護市場競爭秩序、促進公平競爭為己任的反壟斷法規制視野。

(一)主播方憑借PMFN條款減損市場競爭

從2021年“雙十一”直播帶貨數據可以得出,電商直播市場競爭結構呈明顯的頭部超強、中腰部“幸存”、尾部“失聲”的態勢。排名前二的頭部主播銷售額分別為115億元和85億元,而排名第三的主播銷售額僅為9.3億,其后排名的主播銷售額幾乎都在億元之下[4]。銷售額的斷層直接反映了主播在與品牌方協商價格時話語權的差距。而根據4P營銷學理論,除了商品本身的質量、性能外,市場銷售最重要的因素是價格。對于新進入市場的直播經營者而言,憑借低價吸引消費者并以見長的流量吸引品牌方是融入市場的有效途徑[5],尤其在“雙十一”促銷主題活動下,消費者購物心理屬價格驅動型,直播間正是通過主播的講解以及限時低價刺激消費者及時消費,以實現短時間極高的銷售額。但頭部主播通過PMFN條款壟斷商品低價,獲得價格競爭優勢,成為消費者的首選購買渠道,其他直播主體很難有效地與其競爭[6]。而“雙十一”帶貨數據又是來年品牌方在選擇合作方時的重要指標,由此主播方能夠通過低價壟斷吸引消費者觀看直播,同時憑借觀看人數與品牌方博弈以維護低價壟斷,在此循環中不斷鞏固頭部地位,形成市場封鎖效應,加劇直播行業超級主播獨大的格局并構筑起中腰部及其后主播強大的破局壁壘。

(二)主播方憑借PMFN條款裹挾品牌方經濟自主權

固然,需求內容的互補、博弈能力的差異導致合同單項權利義務的不對等是普遍的,若雙方權利義務整體上未出現嚴重失衡,外部效應沒有超出私權范疇而影響市場競爭秩序時,經濟法應當保持謙抑其謙抑性,不應對其進行過多干預。但直播帶貨的“正和博弈”局面尚未形成,品牌方與主播方存在著利益分配格局不均衡的問題[7]。直播帶貨的核心競爭力——低價,系以商家讓利為前提,而該利益雖能惠及部分消費者,但大部分由主播方和電商平臺瓜分。品牌方與主播的合作需品牌方在對商品降價5折甚至更多的基礎上,給付主播方一定數額的坑位費、銷售額20%~30%左右的傭金[8],以上讓利成本均由品牌方負擔。

在權利義務分配失衡的基礎上,品牌方還需接受主播方裹挾其定價權的PMFN條款。理論上,品牌方有權根據市場變化決定其給予哪一銷售渠道多大的優惠力度,這是自主定價權的重要內涵,但大促活動是各品牌吸引潛在消費群體購買其品牌商品,培育消費習慣、提升品牌忠誠度的重要契機。近年來,無論是從銷售數據還是參與人數來看,直播已成為互聯網促銷活動的聚焦中心,例如2019上半年玉澤的銷售額增長僅為35%,而在與頭部主播合作后的當年,玉澤的銷售額增長了近80%,當年“雙十二”,其銷售額更是增長超590%,一舉位列上海家化旗下十大品牌之首(2)2019年上海家化財報[R/OL][2022-05-12].https://static.jahwa.com.cn/uploads/file/20200220/2020022012012837790.。品牌若不與頭部主播合作并接受PMFN條款,則其競爭對手很有可能瓜分其現有客戶以及潛在商業機會。正由于此,品牌方迫于頭部主播方強大的話語權,讓渡一部分自由定價的權利以換取合作,承諾無論是在自營渠道還是其他官方合作渠道不再做更為優惠的促銷,最終使得品牌方陷入“無帶貨丟市場、有帶貨低利潤且失自由”的兩難境地。

(三)主播方憑借PMFN條款損害多數消費者權益

表面上看,主播直播間的低價是主播憑借其話語權為消費者壓低商品價格的結果,但這樣的低價事實上損害了消費者權益。其一,獲利的消費者范圍受限。直播帶貨模式下的PMFN條款實際上是為特定的少數消費者利益而限制不特定的多數消費者的低價渠道。具體來講,其低價覆蓋范圍限于觀看直播間的消費者,又因直播間采取限量銷售的方式,范圍進一步縮小至能夠在直播間成功購買到商品的消費者。其二,PMFN條款的簽訂將導致品牌方降價成本增高,進而降低其主動降價的可能性,限制了絕大多數消費者在除直播間外的直營渠道以更低價購買商品的可能。其三,直播帶貨模式需消費者額外投入隱性成本。互聯網經濟是眼球經濟,平臺不斷爭奪用戶點擊率和使用時長反映了消費者的時間和注意力背后強大的經濟價值。由于直播帶貨及時性的特點,商品銷售順序與上架時間均不確定,因此若想在直播間購買到特定商品往往需要消費者花費大量的時間和精力蹲守直播間,這也是直播帶貨模式常被消費者詬病的一點。

正是由于直播帶貨模式下PMFN條款具有以上限制競爭的效應,故反壟斷法有必要規制該類行為。

三、直播帶貨模式下PMFN條款的反壟斷法規制路徑及困境

在事實與規范的二元區分框架下,事實問題只有轉化成為規范問題,才能納入法律適用的軌道。直播帶貨模式下PMFN條款是下游主播方對處于相對上游的品牌方定價權的限制,此種限制通常是以書面或口頭形式達成的,能夠將其置于縱向壟斷協議下進行規制,同時如果條款主導者占據明顯市場支配地位,則可能適用濫用市場支配地位進行規制。因此,直播帶貨模式下的PMFN條款存在著縱向壟斷協議與濫用市場支配地位兩種規制路徑。

(一)縱向壟斷協議規制路徑

1.適用縱向壟斷協議進行規制的可能性

就主體要件而言,縱向壟斷協議發生在經營者與交易相對人之間。從法解釋學意義來看,品牌方與主播方圍繞有關商品推廣宣傳服務的合作內容包括品牌方對主播方推廣宣傳與消費勸誘服務的購買,因此能夠將其界定為交易,據此認定二者為交易相對方。就行為要件而言,直播帶貨模式下的PMFN條款是處于生產經營不同環節的經營者達成的具有排除限制競爭效果的協議,與縱向壟斷協議的內涵相契合。

縱向壟斷協議項分為縱向價格性壟斷協議與非價格性壟斷協議,其中縱向價格性壟斷協議一般表現為經營者要求交易相對人將其供給的商品轉售給第三人時,按照規定的價格出售。直播帶貨模式下的PMFN條款雖然外觀上表現為對交易價格的限制,卻與縱向價格性壟斷協議存在實質性偏差。具體體現在:(1)構造上的偏差。縱向價格性壟斷協議為經營者與交易相對人達成協議固定向第三人轉售商品的價格或限定最低價格,也常稱之為“轉售價格維持”,通常而言存在著兩層遞進的縱向關系:第一層是品牌方與經銷商的買賣協議,由于此處經銷商是為賣而買;第二層是經銷商與其下游購買者現實或可能存在的買賣協議。但直播帶貨模式下的PMFN條款第一層縱向關系為品牌方與主播方之間有關商品宣傳推廣、消費勸誘的合作關系,第二層縱向關系為品牌方直銷渠道與消費者之間的買賣合同關系。直播方與消費者之間并不存在商品所有權的交接,因此兩層縱向關系之間非屬遞進邏輯。(2)機制上的偏差。前者多為由上游的生產者主導發起的壟斷協議,即系自上而下的行為模式;而后者則相反,系自下而上。(3)目的上的偏差。前者更多為維持商品的高價獲取壟斷利潤,而后者則是為維護獨家低價渠道獲得壟斷地位。(4)行為損害對象不同。現有形式下的縱向價格性壟斷協議往往排除和限制上游生產市場的競爭,而后者損害的是位于下游的直播營銷市場的競爭。故而直播帶貨模式下的PMFN條款難以適用縱向價格性壟斷協議的條款,宜兜底適用非價格性壟斷協議對其進行規制。《國務院反壟斷委員會關于平臺經濟領域的反壟斷指南》第7條有關縱向壟斷協議的規定指出,平臺經營者要求平臺內經營者在商品價格、數量等方面向其提供等于或者優于其他競爭性平臺的交易條件的行為可能構成壟斷協議,亦為適用《反壟斷法》第18條第3項規制PMFN條款提供了支撐。

2.適用縱向壟斷協議進行規制的困境

適用縱向壟斷協議對直播帶貨模式下的PMFN進行規制可能因代理例外原則而受阻。所謂代理例外即是對于部分縱向壟斷協議的行為,因其屬“代理模式”(3)值得注意的是,此處所稱“代理”與民法語境下的代理不盡相同,反壟斷語境下的代理模式通常是與批發模式相對的概念,其特征是商品或服務定價權和所有權保留于委托人處,而代理人僅起輔助銷售作用的銷售模式。而得以豁免于反壟斷法規制。在1926年GE案中,美國聯邦最高法院首次確立了反壟斷法“代理例外”原則(4)United States v.GE Co.,272 U.S.476(1926),p488.。歐盟委員會在2010年《關于縱向限制的指南》中正式規定代理模式通常不適用《歐盟運行條約》第101條。直播帶貨模式正符合代理模式的特征。從所有權來看,在銷售達成前,商品所有權所包含的占有、使用、收益權能完整屬于品牌方。從定價權來看,雖然主播方會為其直播間的消費者爭取更優惠的交易條件,但主播方僅參與議價,影響品牌方的定價行為而不影響定價權的歸屬,最終商品的銷售價格仍由品牌方決定。職是之故,代理例外原則可能成為直播方抗辯不構成縱向壟斷協議的理由,進而難以將直播帶貨模式下的PMFN條款認定為縱向壟斷協議。

(二)濫用市場支配地位規制路徑

1.適用濫用市場支配地位進行規制的可行性

除主體要件外,附加交易條件的正當性與關聯性的否證是得出“濫用”市場支配地位這一結論的必要路徑。其一,從正當性角度來看,防止“搭便車”常被視為設置PMFN條款的合理理由[9],所謂搭便車,即經營者利用其他經營者投入成本形成的成果獲得交易機會[10]。由于入駐平臺的經營者客觀上占用了平臺的宣傳推廣資源,若消費者與入駐平臺的經營者在享受平臺提供的便利后繞過該平臺,在其他平臺上以更低的價格達成交易,將損害平臺作為中介服務機構收取服務費用這一商業模式,故通常而言通過PMFN條款阻止此類搭便車行為被認為具有一定正當性[11]。但在直播帶貨模式下,品牌方是從主播處購買商品宣傳推廣服務,主播方實際付出的宣傳推廣成本通過坑位費、傭金等方式獲得了對價,此時即便品牌方在其他直播間以更低價格銷售商品,并不會直接影響主播方在交易中應當獲得的收益,此時防止“搭便車”便不能構成附加PMFN條款的正當理由。其二,從必要性角度來看,主播方與品牌方的合作主要圍繞著主播方提供的宣傳推廣、消費勸誘以及交易促成服務,商品本身并未成為雙方的交易標的,商品的價格并非雙方主體在常規交易磋商中理應涉及的范圍,至于商品在其他銷售渠道的價格情況更是與雙方合作并無直接關聯。換言之,對其他銷售渠道價格的限制并非雙方合作的必要條件,而是主播方以低價吸引更多直播間觀看者并維持觀看者忠誠度的手段。綜上,在能夠認定主播方具有市場支配地位的前提下,適用2022年《反壟斷法》第22條第1款第5項對直播帶貨模式下的PMFN條款進行規制是可行的。

2.適用濫用市場支配地位進行規制的困境

適用濫用市場支配地位規制路徑必須認定被告是否具有市場支配地位,這就繞不開相關市場的界定。相關市場是指經營者在一定時期內就特定商品或服務進行競爭的商品范圍和地域范圍(5)《中華人民共和國反壟斷法》第12條第2款:“本法所稱相關市場,是指經營者在一定時期內就特定商品或者服務(以下統稱商品)進行競爭的商品范圍和地域范圍。”。通常根據產品的特性、用途及價格等因素,將需求者認為具有較為緊密替代關系的一組或一類商品確定為經營者競爭的產品范疇(6)國務院反壟斷委員會《關于相關市場界定的指南》第3條:“相關商品市場,是根據商品的特性、用途及價格等因素,由需求者認為具有較為緊密替代關系的一組或一類商品所構成的市場。這些商品表現出較強的競爭關系,在反壟斷執法中可以作為經營者進行競爭的商品范圍。”。因此在相關產品市場的界定時,需先界定需求者,再分析商品或服務對“需求者”的替代性。有學者認為,解決平臺經濟領域相關市場界定困難的關鍵,在于如何正確識別需求替代[12]。直播帶貨模式具有服務主體多邊性以及主體需求復合性特征,在界定相關產品市場時面臨著如下困境:

(1)需求主體選擇困境

平臺具有雙邊甚至多邊市場的特征[13],面向不同的需求者提供不同的服務。直播帶貨系交易型雙邊市場(7)Filistrucchi 等人根據平臺兩邊是否具有交易性,將雙邊市場分為交易型雙邊市場和非交易型雙邊市場,交易型雙邊市場指平臺的兩邊客戶互有交易。,其服務對象包括品牌方和消費者兩方主體,且各主體之間存在不同程度的交互關系。以不同主體為需求者得出的相關產品市場界定結果亦不同,此時會面臨多個“需求者”之間的選擇問題。

(2)需求內容選擇困境

在深圳微源碼公司訴騰訊微信公眾號壟斷案中,法院認為互聯網企業所提供的服務呈現出動態化和平臺化的特點,在基礎服務上整合了多種不同類型的增值服務,具有多樣性和復雜性,因此在界定該案相關產品市場時,法院面臨著宣傳推廣需求與社交需求的選擇問題(8)(2017)粵03民初250號。。同樣地,在界定直播帶貨模式下PMFN條款相關產品市場時,亦需解決基準需求選擇的問題。

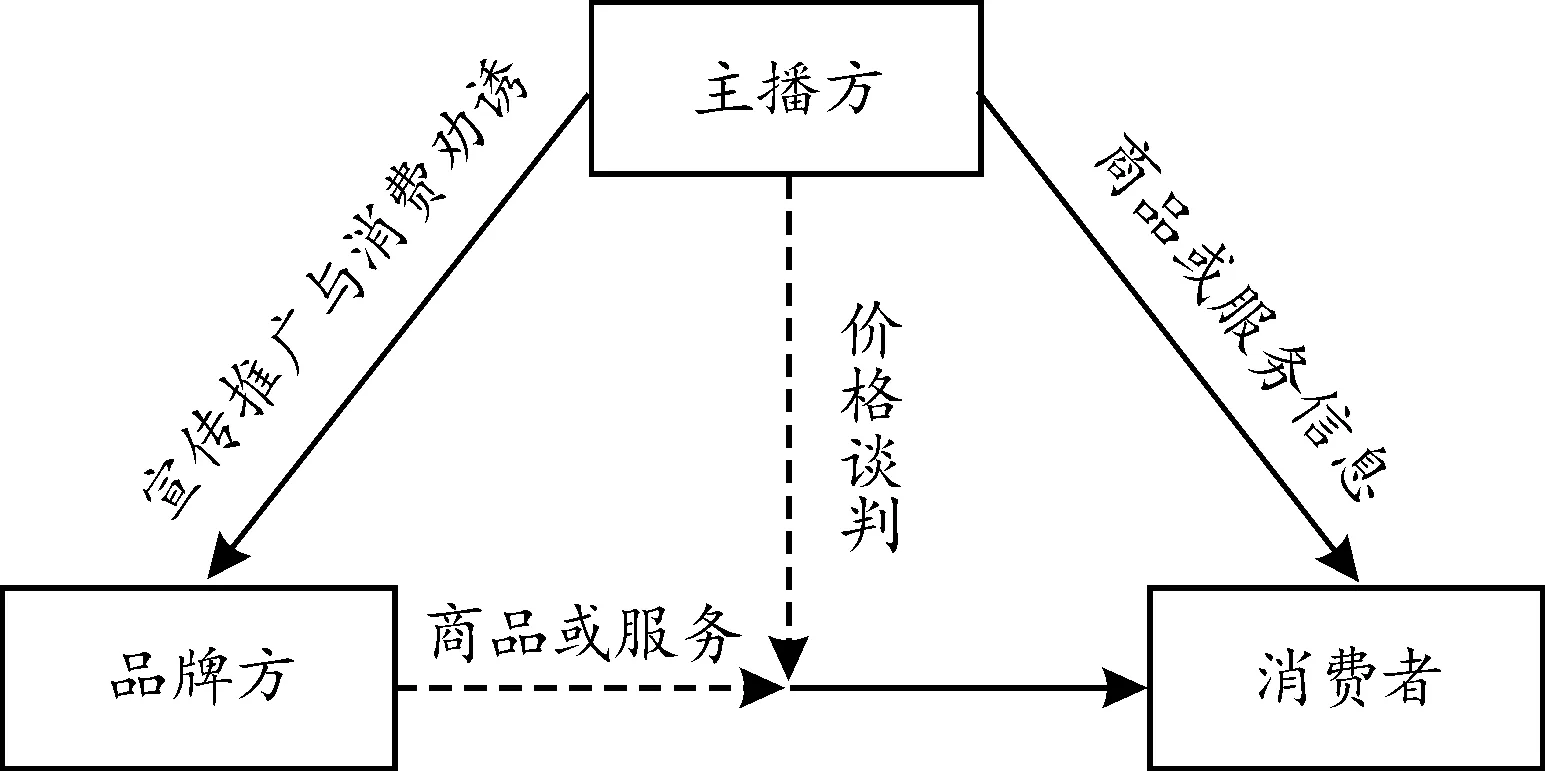

借助信息技術手段,直播帶貨模式實現了電商產業鏈和廣告產業鏈的跨域整合[14],如圖2所示,主播具有多重性功能和多樣性身份。

圖2 主播方職能

若以品牌方作為需求主體,其需求內容主要包括以下兩方面:其一,宣傳推廣需求。包括但不限于透明流程展示、即時社交互動、他人臨場互通,呈現出沉浸式、“廣場式”信息傳播[15]。其二,消費勸誘需求。品牌方與主播方的合作是以營銷為出發點,以銷售為落腳點。因此,品牌方依靠主播方促成消費者作出消費決策,同時搭建即時購買鏈接,輔助商品交易的達成。

若以消費者作為需求主體,其需求內容主要包括以下兩方面:其一,信息收集需求。直播間以用戶視角貼近實際使用場景對商品進行描述,并且通過雙向、主動式交流對消費者提出的信息需求給予及時反饋,緩解電商購物模式天然存在著的信息不對稱[15]。其二,價格談判需求。直播帶貨模式下,消費者與品牌方商品買賣合同達成前的磋商過程被主播方吸收,主播方與品牌方事先就商品價格、贈品等交易條件磋商達成一致后,以直播間專屬購買鏈接的形式將該交易條件固定下來,向直播間受眾提供,消費者以特定的優惠價格購買商品的需求必須通過觀看直播間并從直播間鏈接進入品牌店鋪購買商品才可實現。

以復合型服務中的不同需求為基準,相應地會獲得不同的相關市場界定結果。因此,在適用濫用市場支配地位規制路徑時,相關市場界定面臨較大的挑戰。

四、直播帶貨模式下PMFN條款的反壟斷法規制對策

針對直播帶貨模式下PMFN條款適用縱向壟斷協議和濫用市場支配地位規制路徑的困境,下面分別提出相應的應對建議:

(一)縱向壟斷協議規制路徑之困境應對

雖然代理模式與適用代理例外原則之間一定程度上存在著邏輯上的適用慣性,但并非所有代理模式適用代理例外原則均具有合理性支撐。有學者將屬于代理模式但不應適用代理例外原則的情形稱為代理例外原則的例外情形[16]。因此,可借由例外情形阻卻代理例外原則,進而照常適用縱向壟斷協議對直播帶貨模式下的PMFN條款進行規制。具體而言遵循以下步驟:

1.明晰代理例外原則的制度背景與內涵

縱向壟斷協議規制的是獨立經營者之間聯合實施的排除限制競爭行為,“聯合”一詞即意味著存在兩方以上的獨立主體,單個主體實施的排除限制競爭行為,不應納入縱向壟斷協議規制。因此,在國外司法實踐中,當法院認為代理人因代理模式而喪失經濟獨立性時,即不認為雙方的縱向限制行為構成縱向壟斷協議。

1975年的Suiker unie案正式提出了代理人獨立性的“輔助機構”標準,法院認為 “如果代理人為委托人工作,則在履行委托人指示義務時,原則上可被視為委托人的輔助機構,構成委托人不可分割的組成部分,并像一個商業雇員一樣,和委托人一起構成同一個經濟體”(9)Joined cases 40 to 48,50,54 to 56,111,113 and 112-73,Co?peratieve Vereniging “Suiker Unie” UA and others v.commission of the European Communities,Judgment of the Court of 16 December1975,para.539.。即代理人履行委托義務時即為委托人的輔助機構,喪失經濟獨立性。其后,在1995年的Volkswagen案中,歐盟法院新增了“不承擔商業風險”這一認定標準(10)Case C-266/93,Bundeskartellamt v.Volkswagen AG and VAG Leasing GmbH.,Judgment of the Court of 24 October 1995,para.19.。自此,在代理模式下,若代理人同時滿足“輔助機構”與“不承擔風險”這兩個條件,通常會被視為與委托人構成同一經濟體。

2.更新主播方作為代理人的獨立性判斷標準

在傳統代理模式下,“輔助機構+不承擔風險”標準能夠順利推出經濟獨立性喪失這一結論,但互聯網語境下的代理模式與傳統語境下的代理模式有所區別。傳統代理模式的“輔助”更多地是針對銷售標的實體意義上的輔助,可以將其理解為一種“寄售”,雖然商品的所有權未發生轉移,但該商品極有可能由代理人實際管理。因此,是否承擔商品滅失毀損的風險這一因素在判斷代理人獨立性時才顯得尤為重要(11)Simpson v.Union Oil Co.,377 U.S.13(1964),p.16,p.20,p.21.。而互聯網代理模式的“輔助”是依托信息技術對銷售實施觀念意義上的輔助,值得注意的是,雖然互聯網經濟中代理模式下代理人對銷售標的在物理層面的介入程度極低,但對銷售行為的影響卻極為顯著。當今商品銷售市場在絕大多數情況下是買方市場,商品生產高度發達加之物流技術的進步使商品與服務有效供應范圍迅速擴張,面對同類商品,消費者往往有著眾多選擇,商品并不屬于稀缺資源,買方的注意力才是稀缺資源。可以說,傳統的代理模式是為了輔助委托人更好地實現商品的分銷,而互聯網經濟下的代理模式是輔助委托人更多地獲得銷售者注意力。也正由于其能夠獨立地對銷售施加影響,而非簡單地依附于被代理人,滿足 “輔助機構+不承擔風險”這兩個條件即可被認為喪失獨立經濟地位這一邏輯在互聯網經濟下并不必然能被證成。

綜上,筆者認為,宜在判斷代理人獨立性時增加“影響力”因素,即便商品銷售采取代理模式,且代理人滿足“輔助機構”與“不承擔風險”標準,若代理人能夠對商品銷售施加獨立影響,即宜保留其獨立主體地位,阻卻代理例外原則的適用。

回到直播帶貨視閾下,主播方能夠對商品銷售施加影響,且該影響并非自品牌方力量傳導而來,而是源于主播方自身市場影響力,因此作為代理人的主播方并不因代理模式而喪失獨立主體地位,屬于代理例外原則的例外情形。故此,代理例外原則抗辯的排除使用后,具有獨立經濟主體地位的主播方,與處于其上游環節的品牌方訂立具有排除、限制競爭效果的協議,系縱向壟斷協議,經安全港規則篩查,承擔相應責任。2013年德國聯邦卡特爾局(FCO)認為,HRS酒店預訂服務網站(超過30%的市場份額)與其合作酒店的PMFN條款違反了《歐盟運行條約》第101條,發布了禁止其使用PMFN條款的命令,要求刪除合同交易條件中PMFN內容(12)Decision B9-66/10,HRS-Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH.Blaubach 32.50676 Ko?ln.。鑒于目前尚未有關于PMFN條款的本土案例,前述德國執法經驗能夠為我們適用縱向壟斷協議規制PMFN條款提供一定參考。

(二)濫用市場支配地位規制路徑之困境應對

由于利用濫用市場支配地位路徑規制直播帶貨模式下PMFN條款主要面對的困境是相關市場界定。因此,下文主要分析直播帶貨模式下如何界定相關市場。

1.需求主體選擇困境的應對

在選擇需求主體時可參考以下3個要素:(1)獲利來源。有學者認為,在界定相關市場時,比起關注“免費”部分,更應考慮“收費”部分,從利潤來源的角度進行市場界定[17]。市場經濟體制下,經濟利益是經營行為的驅動力,因此從獲利來源倒推其經營活動服務對象,能夠透過互聯網經濟的層層關系,觸及其經營行為的本質。(2)交互密切程度。即便存在多方交互主體,但經營者與各主體間的交互形式、頻次決定了其密切程度不同,以更為密切一組關系為基礎確定需求者更具合理性。(3)爭議發生領域。以爭議發生一端主體為需求者,才能有針對性地解決糾紛,回應實務需求。

依照上述標準,能夠鎖定直播帶貨模式下PMFN條款的需求者:(1)獲利來源上,品牌方是坑位費、傭金的直接給付主體,因此將其認定為主播方的獲利來源無可置疑。值得注意的是,雖然主播方與消費者的交互表現為“免費”的形式,但“免費”僅是“沒有明確標示價格”,并不代表品牌方未從消費者處獲利。消費者觀看直播所投入的注意力即具有經濟價值,但由于注意力需由主播方以宣傳推廣費用的名義將消費者給付的注意力“轉售”給品牌方才可變現,因此其主要、直接獲利來源仍為品牌方。(2)交互密切程度。主播方與品牌方的關系由合同這一雙方法律行為維系,而與消費者的關系則是由觀看這一單方事實行為維系,因此主播方與品牌方的交互關系更為穩定而密切。(3)爭議發生領域。以歐萊雅事件為例,當其他銷售渠道出現更優惠的交易條件,消費者往往是針對主播方的價格宣傳行為,依據《消費者權益保護法》或《廣告法》規定主張權利;而主播方則是依據PMFN條款,因此有關PMFN條款的爭議發生在品牌方一端。綜上,在界定直播帶貨模式下PMFN條款的相關市場時,宜以品牌方為需求者分析其需求的替代關系。

2.需求內容選擇困境的應對

在討論應以品牌方哪一需求為基準分析其替代關系前,需解決一個前提性問題:宣傳推廣與消費勸誘這兩項需求是否能夠分離?若不能分離,則應取兩需求替代關系中重合的部分。此處的可分離性是從需求者角度,分析需求分離是否可行,是否符合其經濟目的,是否具有經濟效益。

(1)將消費勸誘需求與宣傳推廣分離不可行。消費勸誘行為也被稱為撮合交易,往往發生于消費者的消費興趣產生后,消費決策作出前,與宣傳推廣環節不同,宣傳推廣行為面向的可以是特定的少數人亦可是不特定的多數人,而消費勸誘行為則需有明確的對象。在線下銷售中,導購員能通過消費者進入店鋪挑選商品的行為鎖定有消費興趣的消費者,并能主動地發起對話,實施消費勸誘行為。與之類似,直播以外的線上銷售則主要由店鋪客服實施消費勸誘。此處采用“類似”這一表述是由于線上店鋪雙方并非處于同一物理空間,店鋪客服無法感知是否有消費者正在瀏覽店鋪商品,即便能夠感知,在消費者方主動發起會話前,店鋪客服亦不能直接與其進行交流。換言之,線上銷售實施勸誘行為需先將消費者框定下來,再尋求實施勸誘行為的介入基礎。在直播帶貨模式下,宣傳推廣這一先行行為吸引消費者進入直播間,即消費勸誘行為的介入基礎。因此消費勸誘需求與宣傳推廣行為在直播帶貨中不可分離。

(2)將消費勸誘需求與宣傳推廣分離不必要。能夠同時滿足品牌方的宣傳推廣與消費勸誘需求正是直播帶貨模式優越性所在。在直播興盛前,品牌的宣傳與銷售經由不同主體實現,例如通過投放地面廣告、電視廣告、網頁推送等方式實施宣傳推廣,通過線下導購員、線上客服進行消費勸誘,兩環節之間存在時間上的割裂。正因為直播帶貨模式能夠將兩環節連接起來,才實現了效率的提升。

綜上,直播帶貨模式下,宣傳推廣需求與消費勸誘需求緊密結合,不具有可分性,能夠同時滿足品牌方宣傳推廣需求和消費勸誘需求的經營者才能事實上與主播方建立緊密替代關系。單從宣傳推廣這一需求來看,電視廣告、戶外廣告以及依托互聯網技術的彈窗廣告、貼片廣告、微信社群廣告等等投放渠道均可成為直播的替代選擇,但將消費勸誘需求納入后,由于勸誘行為發生在內容傳播者與受眾的交流過程中,故采用單向內容傳播模式的宣傳推廣經營者無法實施消費勸誘,其與主播之間的緊密替代關系即被證偽。因此,筆者認為宜將相關產品市場定位于交互式營銷市場,包括借助特定主體社群影響力或流量基礎,開展社會化雙向交流的宣傳推廣的營銷市場。

五、結語

近年來直播帶貨發展迅速,構成了品牌方線上銷售的重要組成部分。在充分發揮其刺激消費、助力脫貧攻堅職能的同時,亦應警惕直播帶貨模式下的壟斷行為。縱向壟斷協議與濫用市場支配地位條款均可以對直播帶貨模式下PMFN條款進行規制,且在現行法律體系下,縱向壟斷協議與濫用市場支配地位條款本身即存在一定程度上的競合[18]。執法機關可以效果為導向,從行為產生的競爭效果著手,選擇更符合行為特性的規制方式。若條款內容影響的主要是品牌內的競爭,即限制了同一品牌內不同銷售商之間的競爭,宜適用縱向壟斷協議路徑進行規制;如果條款主導者占據明顯市場支配地位,同時條款內容包含了價格和非價格條件,實施該條款能夠明顯地鞏固其優勢地位并形成市場封鎖效應,則宜用濫用市場支配地位路徑進行規制[19]。囿于篇幅,本文未對縱向壟斷協議與濫用市場支配地位的規制方案進行具體分析,只探討了適用這兩種路徑的主要疑難問題及其對策。由于我國尚未有關PMFN條款反壟斷法規制的實踐經驗,因而對于直播帶貨模式下PMFN條款的反壟斷法規制應適當參考國外執法案例,結合我國互聯網平臺企業的經營模式,兼顧消費者權利保護,形成明晰的規制路徑和責任機制,推動直播營銷市場的競爭焦點從降價促銷回歸到構建特色內容、為消費者降低信息搜集成本的軌道上來。