低劑量CT灌注成像在早期評估放化療治療中晚期非小細胞肺癌療效中的應用分析

羅艷芬,宋可可,朱星星

(紅河州第三人民醫院(紅河州腫瘤醫院),云南 661000)

非小細胞肺癌作為臨床上較為常見的一種惡性腫瘤性疾病,在肺癌中占比較大,同時也是所有惡性腫瘤中發病率與死亡率最高的疾病,其中男性發病概率要遠高于女性發病概率。非小細胞肺癌還可以細分為鱗癌、腺癌、腺磷癌等。該疾病當前尚未找到單一致病因素,推測與基因、環境和不良生活習慣有關。該疾病早期癥狀不明顯,部分患者往往發展到中晚期才確診。臨床針對這類患者通常會選擇使用化療的方法,多西他賽聯合順鉑屬于當前較為常見的一種治療方案,多西他賽可以對癌細胞的分裂以及DNA復制起到干擾作用,從而阻礙癌癥繼續發展;而順鉑則能夠殺傷腫瘤細胞,具有廣泛的抗癌譜,作用強,能夠與多種抗癌藥物達到協同效果,已經獲得了諸多患者與醫生的認可。雖然這種化療方法能夠幫助部分患者改善臨床癥狀,控制疾病進展,但是對于少數患者無法達到理想效果,此時就需要醫療人員作出準確判斷,分析治療后患者的恢復情況,判斷當前的治療方案是否適合患者,才可以及時進行整改,保證患者能夠盡早康復。目前,各種影像學技術已經在臨床上得到了大范圍應用,包含普通CT、多層螺旋CT、CT灌注成像等,其中以多層螺旋CT與普通CT較為常見。雖然有著操作便捷、可重復性、成本低等優勢,但是無法清楚反映出非小細胞肺癌患者的治療進展,有可能因此而出現延誤治療的情況。CT灌注成像可分為普通CT灌注成像以及低劑量CT灌注成像,前者會導致患者機體存在一定的輻射,不能經常使用,部分患者因為個人原因有可能會拒絕該項檢查;而低劑量CT灌注成像,輻射劑量較少,多數患者容易接受。其機理是利用高頻磁場對患者機體產生作用,患者體內器官反射出輻射能量,將其轉化為圖像,不會對人體造成傷害。通過建立靜脈通道向人體注射有機水溶性碘對比劑,探索肺部器官。將儀器固定在對應的層面實施多次掃描,獲得多幀圖像,不同時間段影響密度會存在一定的差異性,儀器可以據此制作出密度曲線,依據對比劑到達病變部位的峰值時間、局部血容量、局部腦血流量等,獲得多個參數圖,醫生分析這些圖像能夠得知毛細血管動力學指標。這種技術目前已經逐步發展成熟,將其應用于腦血管疾病以及肺部疾病當中,不僅可以觀察疾病進展程度,還可以分辨腫瘤惡性程度,其結果具有較高的準確性以及可靠性。與其他檢查方法相對比,檢查時間可能略長,但是準確率也更高,有助于醫生進行診斷與治療,避免檢查結果有誤、影響患者預后情況發生,具有極高的臨床應用價值,值得推廣應用。

1 資料與方法

1.1 一般資料

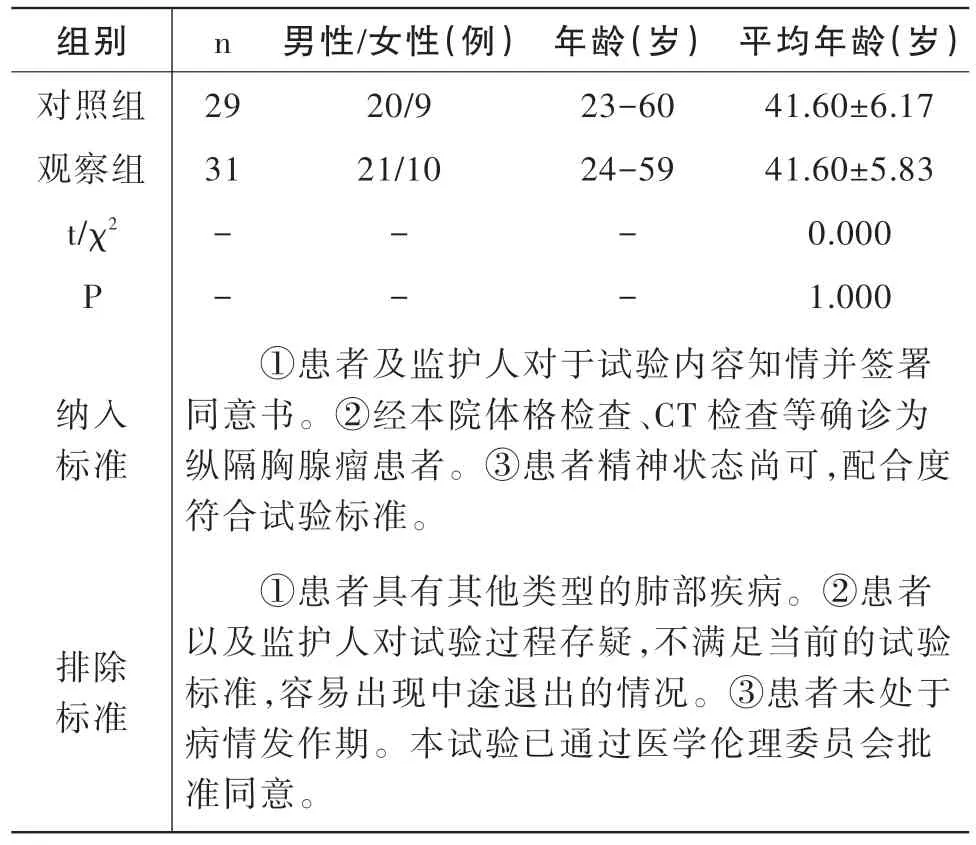

此次篩選60例入組成員均屬于我院接收的中晚期非小細胞肺癌患者,依據隨機數字表法分為對照組與觀察組。截取的時間區間為2018年1月至2023年4月。據表1所示,在統計學上具有可比性,無差異(P>0.05)。

表1 一般資料情況

1.2 方法

檢查前,去除患者身上金屬物質,保證檢查時磁場的穩定性,避免造成圖像干擾,形成偽影。給患者講解整個診斷流程,提高其配合程度,對于患者提出的疑問進行仔細解答。對患者靜脈注射造影劑,起到增強病灶的作用。由于檢查時間較長,醫護人員需要提前告知患者,緩解其緊張情緒。在檢查過程中機器會出現輕微聲響,告之屬于正常現象,不要慌張。保持平躺姿勢,均勻呼吸,禁止移動軀體或試圖坐立,確保檢查過程順利實施。將管電壓設置為120千伏,管電流調為40毫安,螺距設置為3.5毫米,層厚和層距為5毫米,矩陣設為512×512。

1.3 觀察指標

①分析臨床療效。有效:原病理性淋巴結短徑<10mm,病灶部位完全消失,病灶部位縮小率達到N30%;無效:患者病情在進展與穩定之間徘徊,病灶部位縮小率為N20%。

②低劑量CT灌注成像參數評估療效的價值。

③對比所有患者治療前后低劑量CT灌注成像參數。

④對比兩組患者治療前后低劑量CT灌注成像參數。

1.4 統計學方法

根據SPSS 28.0進行數值調研,本研究中計量資料以及計數資料以(±s)、[n,(%)]進行表示,分別進行t以及χ2檢驗,符合正態分布,以P<0.05為差異存在統計學意義。

2 結果

2.1 分析臨床療效

觀察組患者為31例,占比為51.67%;對照組患者為29例,占比為48.33%。

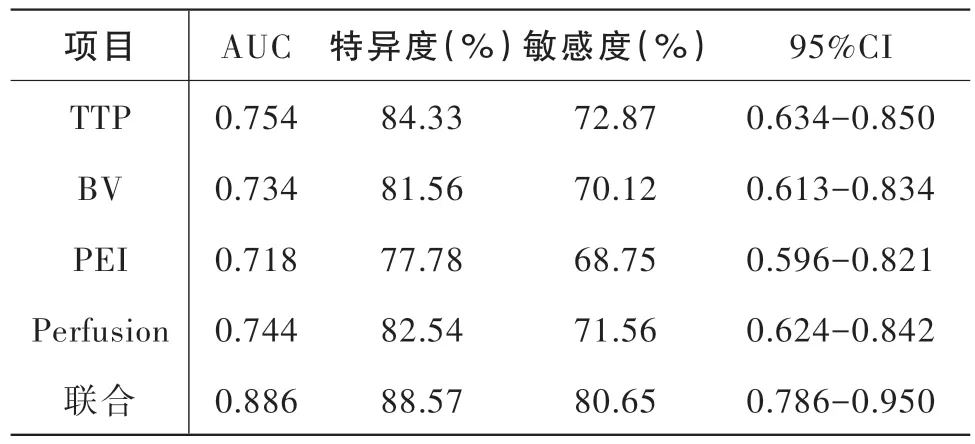

2.2 低劑量CT灌注成像參數評估療效的價值

低劑量CT灌注成像參數評估,接受治療的中晚期非小細胞肺癌患者臨床療效有著十分顯著的效果。

表2 低劑量CT灌注成像參數評估療效的價值[n(%)]

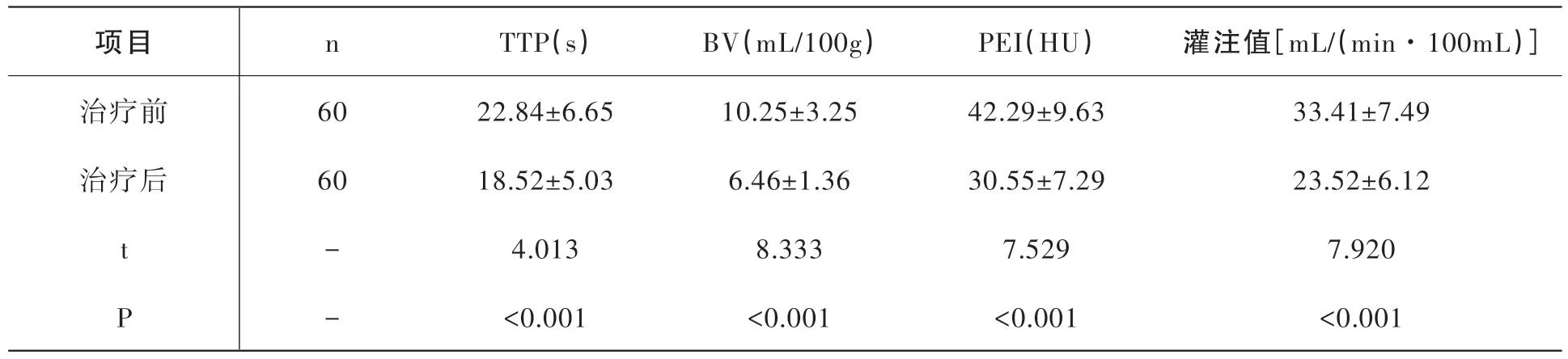

2.3 對比所有患者治療前后低劑量CT灌注成像參數

所有患者治療前后的低劑量CT灌注成像參數有著顯著差異,具有統計學差異(P<0.05)。

表3 對比所有患者治療前后低劑量CT灌注成像參數[n(%)]

2.4 對比兩組患者治療前后低劑量CT灌注成像參數

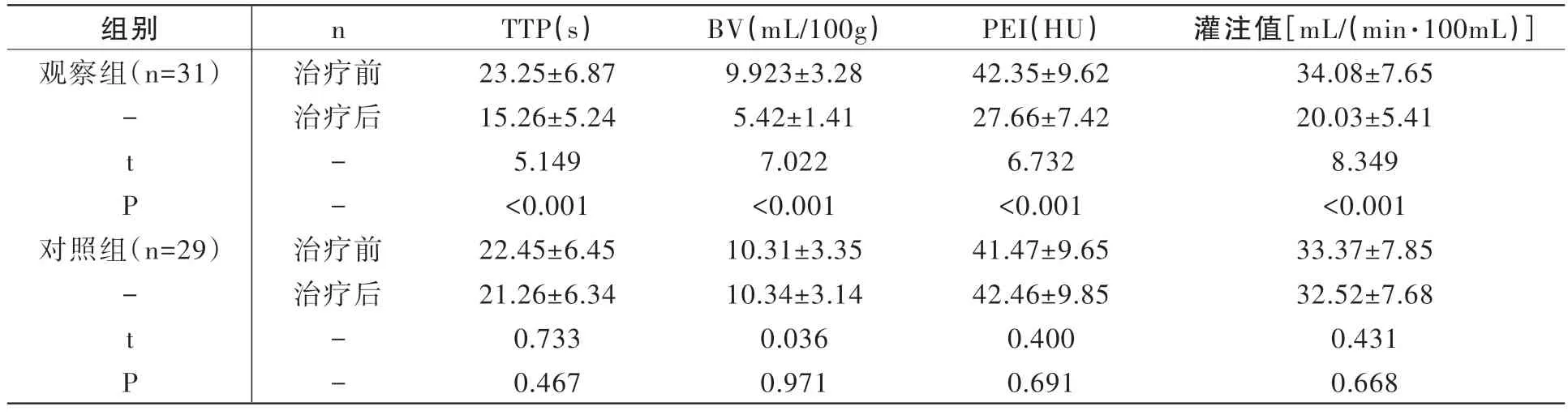

觀察組患者治療前后低劑量CT灌注成像參數差異明顯,具有統計學差異(P<0.05)。對照組患者治療前后低劑量CT灌注成像參數無差異(P>0.05)。

表4 對比兩組患者治療前后低劑量CT灌注成像參數(±s,m in)

表4 對比兩組患者治療前后低劑量CT灌注成像參數(±s,m in)

組別觀察組(n=31)n-tP治療前治療后--對照組(n=29)-tP治療前治療后--TTP(s)23.25±6.87 15.26±5.24 5.149<0.001 22.45±6.45 21.26±6.34 0.733 0.467 BV(m L/100g)9.923±3.28 5.42±1.41 7.022<0.001 10.31±3.35 10.34±3.14 0.036 0.971 PEI(HU)42.35±9.62 27.66±7.42 6.732<0.001 41.47±9.65 42.46±9.85 0.400 0.691灌注值[m L/(min·100m L)]34.08±7.65 20.03±5.41 8.349<0.001 33.37±7.85 32.52±7.68 0.431 0.668

3 討論

肺癌屬于發病率較高的腫瘤疾病,其中以非小細胞肺癌概率最高,在所有肺癌中占比超過80%。早期不會出現明顯的癥狀,患者往往不會發現。隨著病情加重,會出現咳嗽、體重減輕、食欲下降、咳血等癥狀,對患者生命的危害性極大。當前,臨床上對該疾病進行深入研究,分析引發非小細胞肺癌的原因可能與遺傳、吸煙以及不良環境有關。可以通過影像學、支氣管鏡、細胞學、ECT等檢查確診。臨床研究表示,應用化療方法可以抑制腫瘤發展,改善患者機體各項指標[2-3]。

本文選擇采用的藥物為多西他賽聯合順鉑,多西他賽可應用于治療多種惡性腫瘤的疾病當中,比如胃癌、胰腺癌、乳腺癌,使用方法為靜脈滴注,能夠穩定小管聚合,控制癌細胞聚集,從而達到抗腫瘤作用;順鉑與其他鉑類藥物作用相同,均以DNA作為靶作用部位,鉑原子與DNA相互交叉聯結,拮抗其轉錄與復制,能夠誘導原發性和繼發性DNA損傷導致的細胞凋亡,殺死增生活躍的癌細胞,具有毒性反應輕、耐受性好等優點,在肺癌治療中應用廣泛,并且收到了較好的成果。臨床對中晚期非小細胞肺癌通常選擇手術病理檢查進行診斷,但是會對患者造成一定的損傷,不能將其作為常規手段使用,因此選擇影像學檢查方法進行篩查,主要為普通CT、多排螺旋CT以及CT灌注成像。普通CT效果不理想,雖然在臨床應用次數較多,但是分辨率與清晰度無法達到診斷非小細胞肺癌的標準,無法用于評價腫瘤組織的生長情況。64排螺旋CT是通過采用高功率管球進行掃描,作為數字化圖像,可以精確地映射出患病部位以及相關組織的詳細情況,還可以利用各個機體組織對X線的吸收系數來表現出密度變化情況,同時能完美利用圖像所顯示的黑白影。但是針對中晚期非小細胞肺癌患者無法達到良好的效果,不能作為評估臨床療效的診斷方法使用[4-6]。低劑量CT灌注成像是通過靜脈注射造影劑后,通過CT掃描,得出血管、病灶部位成像的一種檢查方式,能夠對肺部的異常變化進行有效觀察,為醫生判斷患者病情提供重要的參考依據,可以針對患者的病情加以分析,盡早展開有效治療。低劑量CT灌注成像主要是將灌注成像與CT動態增強掃描兩種方法的性能結合到一起。它能夠在很短的時間內實現動脈增強,將患者機體的信息顯現出來,讓醫生能夠據此分析疾病類型[7-9]。根據本研究可以看出,觀察組患者為31例,占比為51.67%;對照組患者為29例,占比為48.33%。低劑量CT灌注成像參數評估,接受治療的中晚期非小細胞肺癌患者臨床療效有著十分顯著的效果。所有患者治療前后的低劑量CT灌注成像參數有著顯著差異(P<0.05)。觀察組患者治療前后低劑量CT灌注成像參數差異明顯(P<0.05)。對照組患者治療前后低劑量CT灌注成像參數無差異(P>0.05)。由此可以看出,使用低劑量CT灌注成像效果更為顯著[10]。

綜上所述,隨著臨床經驗的不斷積累,檢查技術與治療藥物的不斷完善,使得中晚期非小細胞肺癌患者的成功率、死亡率以及手術后的并發癥等都得到了明顯的改善。自20世紀90年代起,我國廣泛進行了肺癌綜合治療的臨床研究,注重多學科合作,并取得了一定的成果。在這些檢查當中以腫瘤生物標志物含量檢測方法最為簡單方便,并且比較快捷,但是該方法不能明確反映出患者當前體內血管生長因素與促血管生長因素之間的聯系,容易對醫療人員的判斷產生誤導。基于此,臨床上十分重視影像學檢查方法對于非小細胞肺癌患者的影響,通過上述研究可以看出,使用低劑量CT灌注檢查方法效果顯著,具有多重優勢。該方法不僅可以作為早期診斷方法使用,還能夠廣泛應用于中晚期非小細胞肺癌患者的療效評估,對于患者的預后效果有著關鍵性作用。本研究結果顯示,低劑量CT灌注成像應用在中晚期非小細胞肺癌檢查上具有良好的臨床效果,提高了整體診斷滿意度。可以據此進行后續研究,為更多患者創造一個良好的診療環境。