國土空間規劃背景下城鄉規劃實踐類課程教學改革探索

——以城鄉總體規劃為例

周 敏,王 勇,孫鴻鵠

(蘇州科技大學建筑與城市規劃學院 江蘇 蘇州 215000)

城鄉規劃行業發展與國家重大戰略息息相關,城鄉規劃專業也因而具有很強的綜合性、實踐性、政策性和動態性。在國土空間規劃深入推進的背景下,城鄉規劃專業各實踐類課程的知識結構、教學目標、技術方法等都隨著實踐需求的變化而變化。在國土空間規劃“五級三類”體系中,總體規劃扮演著極為重要的角色。“城鄉總體規劃”是高等學校教學指導委員會確定的城鄉規劃專業10 門核心課程之一,也是知識體系最交叉、綜合能力最豐富、專業素養要求最高的課程。及時而必要的課程改革對培養新時代國土空間規劃領域專業人才,具有重要的時代意義。

1 國土空間規劃背景下城鄉規劃實踐類課程的改革思路

基于我國的學科發展歷程,脫胎于建筑學的城鄉規劃學在教學體系上延續了以設計課為主線的特征,即不僅滿足于理論學習,更重要的在于實踐培養,其設計實踐能力在專業教育中占有重要的地位。因此,專業實踐類課程也成為各個高校城鄉規劃專業教學的重點。

2018 年以來,面對國家空間治理體系改革及空間規劃體系重構的現實需求,眾多學者從學科體系、規劃教育、知識體系、人才培養等方面提出了前瞻性的判斷。隨著國土空間規劃工作的推進,傳統城鄉規劃教育方向及框架也需不斷調整與完善,以國土空間規劃學科特征的新型知識體系正在建構與形成,土地資源、生態環境和政策管理領域成為專業知識拓展的重點。實踐類課程是銜接國土空間規劃及形成城鄉規劃專業的重點課程群,面臨著編制體系及方法尚不穩定、教學內容更新不足、設計對象實際選題困難、知識體系結構需拓展、師資隊伍建設不全面等問題,其培養目標、教學內容、教學方法、考核方式也會隨之變化。

綜上,筆者認為,實踐類課程應從以下幾方面繼續深化改革:一是加深對國家宏觀戰略背景和發展格局、相關法律法規的認知,并與課程思政相結合;二是注重多學科交叉的知識體系建構,并與相關理論課程群相融貫;三是持續推動多學科背景、梯度化的師資隊伍建設;四是重視平臺、資源建設等支撐體系打造,將專業培養與行業需求相貫穿。

2 國土空間規劃改革對“城鄉總體規劃”課程提出的新要求

2.1 行業實踐需求下能力結構的躍遷

國土空間規劃是一項實踐性極強的工作,這也使得“城鄉總體規劃”教學過程應緊密圍繞國家行業變革,以服務地方實踐需求為宗旨,使學生能在課程教學課題真實場景中,緊密結合行業實際項目所反映的現實問題進行調查、分析、評價和研究。因此,需進一步激發學生的學習積極性,增強學生在真實場景中的實踐認知和應用創新意識,更重要的是使其具備調查研判城鎮發展的戰略思維、規劃分析與方案設計集成的綜合應用能力、多系統協同工作的團隊協作能力,進而優化提升思辨設計能力、溝通表達能力和持續學習能力等多維能力目標。

2.2 多學科交叉背景下知識結構的更新

根據《普通高等學校本科專業目錄(2020 版)》,與國土資源及空間規劃相關的專業分布在理學、工學、農學、管理學4 門類,涉及15 個一級學科、11 個專業類,共約23 個專業。國土空間規劃的知識體系不僅是跨學科而且是跨學科門類的,是多種類型知識交互影響又協同工作的整體。“城鄉總體規劃”課程如何融匯國土空間規劃多學科交叉的新型知識體系,并在實際教學過程中實現多學科協同分工的教學實踐,是另一個需要解決的問題。

2.3 “一張圖”數字賦能下技術手段的迭代

形成覆蓋全國、動態更新、權威統一的國土空間規劃“一張圖”是建立國土空間規劃體系并監督實施的基礎任務。在國土空間治理數字化轉型的背景下,“城鄉總體規劃”課程應進一步培養學生相應的技術應用能力。一是地理信息技術。例如,利用遙感技術和衛星數據,可以實現對國土空間的高精度地圖制作和遙感監測,為國土空間資源的合理利用和生態環境保護提供數據支持。二是空間分析技術。例如,利用GIS 技術和多源數據融合,可以實現國土空間的空間分析和模擬,進一步明確國土空間的開發潛力和生態環境狀況,為相關政策和規劃的制訂提供科學依據和技術支持。三是人工智能技術。例如,通過機器學習和數據挖掘技術,可以實現對國土空間資源的快速分類和分析,為國土空間開發和保護做出科學決策,增強“智慧型”國土空間規劃技能。

3 “城鄉總體規劃”課程教學改革的優化措施

近年來,蘇州科技大學“城鄉總體規劃”課程組緊扣國土空間規劃體系改革的總體要求,不斷更迭優化課程體系,運用數字化技術探索新型教學模式,加強線上線下教學資源庫建設,持續深化教學改革,以適應國土空間行業轉型與人才培養需求轉變。

3.1 能力培養:“三位一體”的課程目標體系構建

課程立足于地方高校培養“高素質、有特色的創新應用型城鄉規劃專業人才”的目標,應對國土空間規劃改革要求,搭建了“知識+能力+素養”三位一體的目標體系,著力實現大四本科學生從物質形態設計轉向綜合規劃的價值觀與角色轉變,進而實現具有“全球視野、家國情懷、創新精神、專業素養”的“卓越應用型”規劃人才培養目標。“三位一體”的課程目標體系具體包括下面幾個目標。①知識目標:與知識體系相對應,建立總體規劃設計的核心知識體系,以及涉及的土地、經濟、生態、農業等跨學科理論知識融通體系,培養學生系統掌握國土空間總體規劃編制的理論與方法。②能力目標:與實踐場景相結合,培養學生具備城鎮總體規劃工作階段所需的綜合分析能力、方案設計能力、團隊協作能力、溝通表達能力和持續學習能力等。③素養目標:與課程思政相融合,培養學生具備嚴謹的工作態度、誠信的職業操守和強烈的社會責任感等職業道德與素養。

3.2 課程體系:課程群、知識圖譜牽引教學體系優化

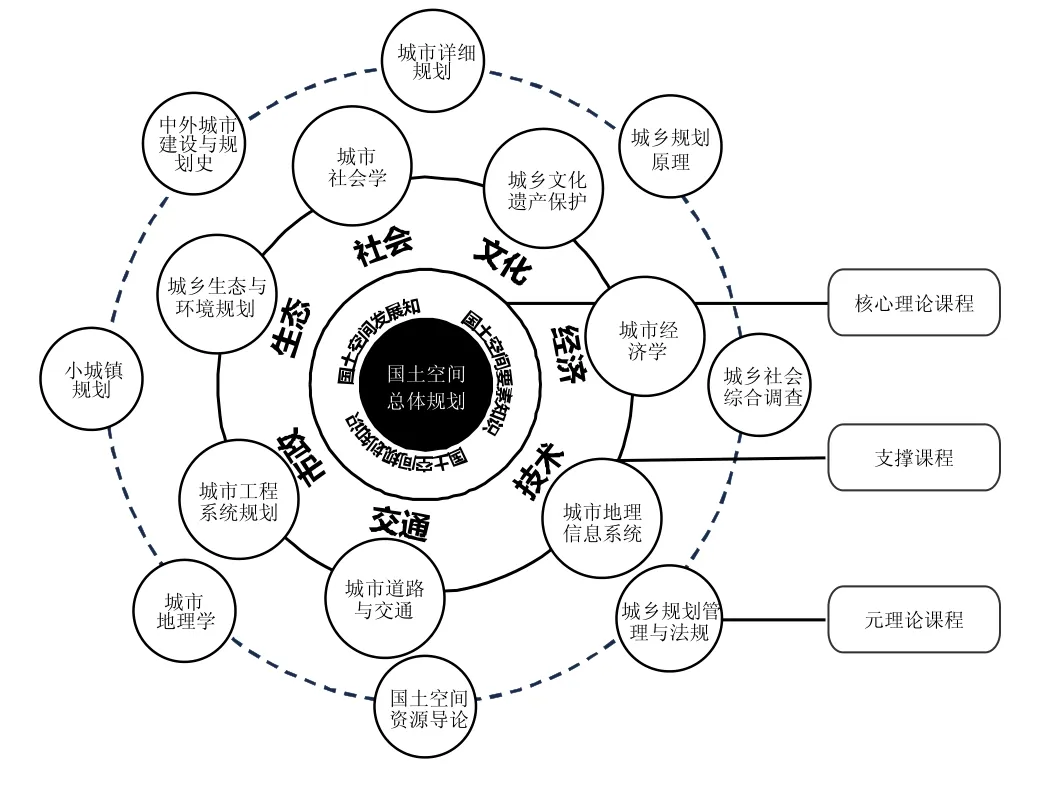

針對國土空間規劃體系變革下以空間發展為核心的多學科融合的城鄉規劃專業轉型,一方面,進一步圍繞國土空間總體規劃領域涉及的土地、地理、環境、經濟等多學科交叉領域的知識內容,構建“元理論+支撐理論+核心理論”課程群,將實踐課程與專業理論相貫通(圖1);另一方面,建構“知識結構+實踐能力”一體化教學內容體系,強化跨學科、跨領域的多學科交叉融合的教學內容。該課程根據國土空間總體規劃的編制要求,在17 周時間內,完成“理論―分析―方法―表達”4 個課程內容模塊,“調查研究―綜合分析―方案設計―專項支撐”4 個教學環節,以“國土空間保護與發展”為主線的20 個知識點。

圖1 課程群建設思路

3.3 教學組織:多場景與多方協同的教學組織機制

以學生為中心,依托校內、外教學場地,推動“教師團隊+教學小組+地方政府+設計單位”四位一體、“政產學研用”深度融合的“多方協同”教學組織建設,形成“在現場、在一線、在課堂、做真題”的課程組織模式,實現師生互動、生生互動、政產學研良性互動。①互動式教學。堅持通過案例分享、情景模擬、小組討論、提問互動、專題嵌入等手段,以設計實踐分組指導和理論教學整體授課相結合;邀請企業設計人員、政府管理人員等多主體參與課堂,并通過翻轉課堂、模擬答辯等方式進行跨界深度交流。②體驗式教學。通過“真題真做”“真題模擬”等方式讓學生實地參與實際項目各環節流程,在真實職業場景中培養學生具備城鎮國土空間總體規劃所需的各項能力。 ③探究式教學。始終以學生為中心,將課堂70%的時間交給學生自主探索,通過專題化、小組化教學充分開發學生的自主學習潛能。

3.4 支撐體系:梯度交叉的教師團隊與多元化資源平臺

課程長期由學科和專業帶頭人領銜,持續引進城鄉規劃與設計、城鄉規劃技術科學、自然地理學等多學科背景、多專業方向的教師骨干,逐步形成了一支多學科交叉、梯度合理的師資隊伍。長期聘請規劃管理部門和設計單位兼職教師,形成“教師+規劃師”產教融合的“雙師”師資團隊。加強移動互聯網、大數據等數字技術的運用,持續建設大型城鄉總體規劃教學數據庫和典型案例庫等數字化資源,拓展了10 余個實習基地。2021 年以來,教學團隊主要參加了教育部國土空間規劃領域虛擬教研室,共建教育部國土空間規劃相關領域教學資源共享平臺,在知識圖譜建設、教學資源庫建設、核心課程建設等方面展開了一系列教研活動,通過“部門引領、跨校聯動”明確國土空間規劃改革的新動向與教學改革的新方向。

4 結語

本文以“城鄉總體規劃”為例,從能力培養、課程體系、教學組織、支撐體系等方面介紹了課程組暨有的教學經驗和改革措施,以期為地方高校深化總體規劃教學改革開闊思路。未來,應持續更新知識結構,開展教學資源庫建設,以新技術創新教學方法,增強學生適應國土空間變革的創新應用能力,助推新工科建設下城鄉規劃教育改革與創新。