文旅融合背景下的民族音樂活動*

——廣西融水苗族賽蘆笙傳播方式與發展變遷研究

●于嘉豪 潘林紫

文旅融合,意為文化產業與旅游產業的相互融合,通過文化資源的整合,增強旅游產業的內在附加值,形成特有的市場吸引力。而旅游產業的蓬勃發展,也外延了當下文化產業的內涵。融水苗族自治縣(以下簡稱融水縣)旅游資源豐富,不僅森林覆蓋率高達81%,擁有12 項國家A級景區,同時其特有的民俗文化節日數量也不勝枚舉。全縣各類大小民族慶典、節日近百種,被譽為“百節之鄉”。自2016年被列入首批國家全域旅游示范區創建縣以來,全縣牢牢抓住“秀美融水,風情苗鄉”的旅游發展定位,推進全域文旅融合項目的協調發展,打造屬于自己的特色品牌,例如“苗族系列坡會群”“蘆笙節”“融水蘆笙斗馬節”等。融水縣文化體育廣電和旅游局發布的2021 年文旅市場數據顯示,僅“三月三”四天假期期間,全縣接待游客數就高達28.12 萬人次,實現旅游消費近2億元。

蘆笙是苗族自古傳承之物,是苗族文化的重要內容,一定程度上,也可視為苗族文化符號的象征。作為苗族人民喜愛的民族樂器,蘆笙的使用幾乎貫穿整個苗族文化活動,與蘆笙相關的民族音樂活動更是文化旅游項目的直接開發素材,例如融水雙龍溝景區上演的“蘆笙迎賓踩堂舞”,夢嗚苗寨的“萬人蘆笙比響”大賽等。本文地點選取融水及其相關景區,將苗族賽蘆笙作為研究個案,探究其在文旅融合背景下的民族音樂活動,進行發展變遷、傳播方式、發展關系等問題的討論,希望對其他地區的文化遺產保護、民族音樂活動的延伸、文旅項目的發展提供不同層面的借鑒。

一、歷史對照:融水苗族賽蘆笙發展變遷

賽蘆笙即蘆笙競賽,是苗族傳統民族音樂活動之一,蘆笙賽幾乎見于所有苗族各類大小民族節日,是其活動的主要項目。其開展方式有兩類,一是蘆笙比響,即判斷好壞的標準主要依據吹奏蘆笙的響亮程度。另一類是蘆笙舞競賽,即手持蘆笙,邊吹邊舞的一種藝術形式。

(一)蘆笙比賽機制的變遷

其一,賽蘆笙所用場地與比賽時間發生變化。傳統苗族賽蘆笙根據比賽規模與時間,一般可分兩類,一類在秋收后的日常中進行,一類依附于苗族的各類節日活動,是活動的具體內容之一。無論如何賽蘆笙,所用場地均圍繞本村或他村的蘆笙坪展開,只是所選日期與時間段不同。過去日常蘆笙擇賽日期多憑喜好而定,具有隨機性,比賽時間多選于夜間。①吳承德、賈曄:《苗族蘆笙》,廣西民族出版社,1992,第27頁、28頁。現在的賽蘆笙已將此類形式漸漸取消,僅在各類節日或作為文化旅游項目運用。這也導致其擇賽日期多隨假期而定,地點也不限于各村蘆笙坪,而是擴充至專門的旅游景區或公園。

其二,參賽方式與主辦方發生變化。過去除了相約而賽,還有一種某村蘆笙隊悄悄到他村以樂聲臨時邀約的參賽方式②吳承德、賈曄:《苗族蘆笙》,廣西民族出版社,1992,第27頁、28頁。,此方式如今也隨著日常賽蘆笙的消失而消失。現今蘆笙賽的主辦方不再只是各村村委,而是政府主導,各蘆笙組織協會、旅游公司、村委等共同舉辦或承辦。參賽方式改為公眾號或微信群中以文件的形式下發,村民填寫報名表參賽。

其三,賽蘆笙規則發生變化。傳統蘆笙“比響”雖看重響度,但也側重吹笙時的動作表現,競賽時甲乙丙各隊相繼吹之,交換場地反復多次,興致未盡時可開展第二輪,等待比賽的中年男子既是參賽者也是裁判員。③杜正模、杜釗:《融水苗族蘆笙的活動形式及特點》,《三峽論壇》2011年第6期。坡會賽蘆笙,各寨蘆笙隊分入各自的蘆笙坪,由蘆笙頭引領,以眾支隊伍共同齊鳴的比賽方式進行④王天若:《苗山坡歌》,《民族藝術》1988年第1期。,這顯然是一種以聯結友誼為主要目的的互評賽制。此外,傳統蘆笙舞比賽分雙人、四人等不同形式。雙人舞兩人同吹一曲,跳出不同的舞步,持續而不重復且能多跳者獲勝。四人舞不限定伴舞姑娘人數,手持不同音階蘆笙進行比賽,均有鮮明的特色。現在的蘆笙“比響”競賽有一整套完整且透明的規則,以文件形式下發。明確了抽簽的日期與方式,采用淘汰制,規定了蘆笙數量的限制,吹兩曲或三曲交換場地,輸后不允許重復使用同一堂蘆笙進行下個日程賽,各小組三強晉級決賽,平旗或空票同時晉級等一系列比賽規則。同時,蘆笙舞競賽也限制參賽人數,規定所編動作必須符合少數民族蘆笙舞特點,評委由主辦方選出,評分常采取去掉一個最高分和一個最低分,按評委人數取平均比賽得分的辦法。

其四,參賽人數的變化。過去蘆笙比賽由于沒有嚴格的規則限制,每一蘆笙隊員或多或少,人數基本維持在30~80 人不等。①馮德珍:《蘆笙伴我行——記廣西柳州地區歌舞劇團導演龍老太》,《中國民族》1984年第11期。而現在每支蘆笙參賽隊伍人數雖受限于規則(一般為30~40 人),但總體競賽人數有所增加,廣西融水雙龍溝旅游開發有限公司在2021 年成功主辦了“萬人蘆笙比響大賽”。

其五,競賽所得獎勵的變化。過去賽蘆笙拔得頭籌,不僅隊伍整體會獲得榮譽,隊伍中的翹楚也會獲得“蘆笙王”的殊榮。②朱慧珍:《對力的崇奉與贊美——苗族審美特征之一》,《廣西民族研究》1987年第3期。趙塔里木教授認為,苗族男子吹笙的背后有著婚姻締結的重要內涵,吹笙這一行為,實際上包含著競爭性質的擇偶選擇。③趙塔里木:《少數民族音樂文化價值再認識》,《音樂研究》1989年第3期。因此,在賽蘆笙中獲勝往往更容易贏得苗家姑娘的青睞。如果說過去賽蘆笙更注重榮譽,那么今天的賽蘆笙則更注重實質上的獎勵。榮譽歸為團隊,未設個人獎勵,主辦方的變更、投資的引入,使得現在的蘆笙競賽獎勵更加豐厚。除設有若干團隊名次,更增設獎金(一般幾百至幾千元不等)、牲畜(牛豬)等實質獎勵,以鼓勵更多人參賽。此舉也為當前蘆笙賽事增添了旅游看點,例如上述提到的“萬人蘆笙比響”大賽就曾以“搶牛大賽”的噱頭予以宣傳。

(二)賽蘆笙曲調的變遷

賽蘆笙所用曲調并非一成不變。2012 年戴進權主編的《廣西融水苗族民間蘆笙曲集》(以下簡稱《曲集》)是研究賽曲變遷的重要史料。該書由眾多融水苗族笙樂專家于全縣范圍內,搜集并整理苗族蘆笙的各曲調,用五線譜及簡譜記錄而成。筆者就曲調收集情況詢問此書編委成員之一賈征老師,證實其中收的兩首賽曲為20世紀90年代中期在民族活動中完成采集,2012 年出版,未做任何再加工處理。因此,以《曲集》中收錄的兩首賽曲為例,對比今天田野所得曲調,即可發現明顯差異。

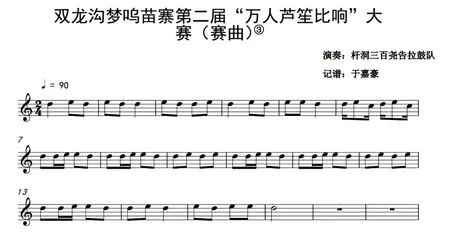

譜例一

① 戴進權:《廣西融水苗族民間蘆笙曲集》,廣西民族出版社,2012,第24頁、25頁。

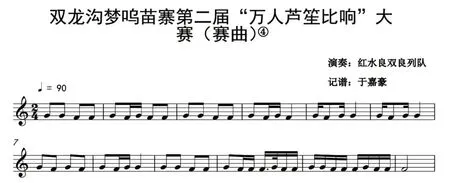

譜例二

②戴進權:《廣西融水苗族民間蘆笙曲集》,廣西民族出版社,2012,第24頁、25頁。

譜例三

③記于2021年11月21日融水雙龍溝夢嗚苗寨第二屆“萬人蘆笙比響”大賽小組賽,桿洞三百堯告拉鼓隊止步于此處,未入名次。

譜例四

④記于2021年12月12日融水雙龍溝夢嗚苗寨第二屆“萬人蘆笙比響”大賽決賽,紅水良雙良列隊于此次比賽奪冠。

由譜例分析可以得知,20 世紀90 年代中期采集的賽曲與今天的賽曲一脈相承,變遷發展的音樂關系,其衍變的總體趨勢是由繁入簡的。

其中相承點在于,今天的賽調依然保留《嘎西乓一》中第14 小節的小切分的特色節奏型,并運用到實際演奏之中。樂曲的整體速度,較之過去也并無明顯差異,未做過慢或過快的音樂處理,基本維持在90bpm 的演奏速率,這有助于邊跳邊奏的蘆笙演奏形式。

不同點在于,過去兩首《嘎西乓》所設節奏均較復雜,不僅有十六分、八分的小切分節奏型,也多出現八分小附點音符在內的演奏內容。《曲集》所涉賽調曲式結構短小精悍,以《嘎西乓一》為例,此曲由4個既對比又統一的樂句單曲加入連接、尾聲共同組成。前6 小節為一個樂句,第7小節由2/4 拍轉入3/4 拍做連接過渡,至8小節轉回2/4 拍,引用第一樂句材料繼續發展,起到承接的作用,在重復5 小節后,于第13 小節進入第三樂句。第三樂句開頭所用材料,雖引自第一樂句,但其巧妙運用第一樂句弱拍位音移至強拍處理,并加入新的特殊切分節奏型,增加整個樂曲的動力,起到轉折發展的作用的同時,又保持樂曲整體之間的相互關聯。第17 小節重新轉至3/4 拍的節奏型,運用前面的主題材料,持續增加樂曲動力向高潮推進的同時,也營造出樂曲的回歸感。最后兩小節回歸至2/4拍,是整首樂曲的尾聲,也是樂曲重新返回至第一樂句開頭的連接準備。如今賽調刪除或縮減了小附點的特色音型,以更為平穩的節奏組合代替,運用單曲樂句做相同主題的變奏發展,降低了整體樂曲演奏難度。在旋律進行方面,雖然四首賽曲都以強拍主干音為基礎進行加花發展,但起伏程度有所區別。《曲集》所用賽調,樂音包括la、re、do 的三音列,調式為羽調式,涉及四度在內跳進進行;而如今僅存兩個樂音,多是圍繞旋律主干音的小范圍級進。

由此可見,雖然過去與現在比賽演奏的總體時長基本保持不變,但其依賴于不斷重復的旋律演奏,若移除完全重復部分,則會發現如今賽調的小節數均有不同程度上的縮減,所奏樂曲內容也不如過去那般豐富。從上述變化的最終結果與音樂演奏的難易程度來看,后者顯然更易于民眾掌握,從而廣泛地參與民族音樂活動。

必須說明的是,即使處在同一時段,賽調與賽調之間也并非完全相同。實際上,不同地區賽調總體保持一致,但各有風格特點,過去兩首《嘎西乓》小節數與速度均不一致,如今景區中兩支參賽隊伍所奏曲調也略有不同。這些相同時段的不同賽調,或因競賽勝負、傳承歷史、口傳心授等方面的原因導致其不同狀況的產生,但其整體變化幅度不大。從變化幅度上比較,我們仍可窺見其十年之間的演變情況,得出其一脈相承、曲調總體由繁入簡的趨勢結論。

(三)變遷原因的探討

音樂人類學家梅里亞姆認為:“要了解為什么一種音樂構造以它現有的方式存在,我們必須了解產生它的那種人類行為的形成過程及原因。還有為了產生所需的特定聲音組織形成,作為這種行為基礎的那些觀念是如何被組織的,又是為什么這樣被組織的。”①王帥紅、凌珂:《梅里亞姆音樂行為理論研究》,《音樂創作》2018年第4期。

上述相關變遷的原因均離不開社會的發展,民族音樂活動深深植根于民族區域的社會文化活動之中,既受環境的制約與影響,也隨環境的改變而改變。20 世紀80 年代,融水縣苗族日出而作,日落而息,多忙于農務而缺少往來交流的方式。傳統賽蘆笙開展的意義,正是基于融水人民民族團結的需要。隨著交通與網絡的發達,交流模式的增加弱化了賽蘆笙交流功能的需求,直接導致過去日常賽蘆笙的方式漸漸淡出苗族人民的視野。文旅融合的背景,使得融水苗族人民不得不重新審視、調整自己的民族文化活動或音樂活動,同時,旅游經濟發展的需要也對其現代傳播方式與宣傳方式提出了新的要求。向外來游客提供適合其“閱讀”體驗的活動內容,從過去民族自娛的基本活動轉為供他者娛樂的文旅項目,必然導致賽蘆笙具體活動細則的改變。賽蘆笙曲調方面的變遷,或因不同蘆笙曲調在競賽之間的克制關系,或因于歷史傳承中口傳心授的傳承方式,又或因傳播宣傳與難易程度上的考量,導致其流變的產生。賽蘆笙比賽規則與比賽曲調的流變趨勢,實際上展現出雙方相關的總體面貌。賽蘆笙比賽規則逐漸由簡入繁,更加透明規范,競賽曲調逐漸由繁入簡,更利于學習與傳播,都是主動適應外在生存環境而做出的改變。苗族賽蘆笙是苗族民俗活動中的一小部分,在歷史的發展中,自覺或不自覺的流變,是民俗活動的自然衍變過程。

二、“鏈接鍵”與“外環境”:融水苗族賽蘆笙傳播方式

“鏈接鍵”與“外環境”的概念由中國傳媒大學副研究員楊紅提出。她認為非物質文化遺產隨時間推移的發展過程與DNA 中的雙螺旋結構相似,即DNA 中兩條主鏈模型分別對應“非遺”的本體傳承形態與“非遺”在傳播過程中所變異的衍生形態。“鏈接鍵”即連接兩條主鏈之間的傳播渠道。“外環境”即這一結構所依賴的外部生存環境,會對“非遺”的傳播與傳承起到不同程度的影響效應。①楊紅:《非物質文化遺產:從傳承到傳播》,清華大學出版社,2019,第29頁。

(一)時代變遷:媒介融合環境下的活動推送

媒介融合是當下傳播領域的特點。南京大學丁柏銓教授曾撰文,中國媒介融合受新時代政治、經濟、文化、技術動因的推動,其產生、發展的趨勢是必然的。他將媒介融合的概念總結歸納為三個層面,即物質層面的融合、操作層面的融合、理念層面的融合。②丁柏銓:《媒介融合:概念、動因及利弊》,《南京社會科學》2011年第11期。融水苗族賽蘆笙借助媒介融合環境下的活動宣傳,主要體現在前兩個層面。

首先是物質層面的融合,即將各類媒介工具的功能相互交融,合而為一,其中最直接的產物便是新媒體的運用。在此方面,不僅融水的旅游公司和協會組織深諳此道,苗家人利用新媒體,以個人身份參與活動宣傳的例子也屢見不鮮。據筆者不完全統計,曾發文推廣融水賽蘆笙活動的新媒體數量總計有百余個,其中影響較大的如“融水苗家網”“融水好門戶”“秀美融水風情苗鄉”等。積極學習,依托各個網絡平臺,創立自己的公眾號、小程序,研發自己的手機客戶端,有針對性的推送相關信息,這利于推動區域文旅品牌的建成與快速傳播。

其次是操作層面的融合,即基于物質層面工具基礎上運用與之對應的傳播技能與運營技能的融合。一方面,媒介融合時代的文旅項目宣傳,更注重采、編、寫一體化的信息呈現方式,這就對融水的文旅活動提出了技能更加多樣化的相關從業要求。“融水好門戶”多是標題新穎,圖文并茂,但總體篇幅較小的文章。其涉及各類媒介視頻制作、文字寫作、圖像采集、網頁維護等全流程技能的掌握,無疑符合傳播技能融合的需要。另一方面,制定媒體運營策略,從傳播效率角度出發,追蹤用戶習慣,以用戶思維定制文旅項目宣傳內容,提高用戶黏性。“融水苗家網”借助相關平臺提供的軟件分析數據,多選于夜間飯后的時間段進行內容發布,提高間隔頻率,這更易實現瀏覽與轉發,達到二次傳播的可能。融水文旅項目通過與“網紅”群體的合作,瞄準不同受眾定位,關注分眾與聚眾人群,有針對性地產出符合目標人群趣味的作品。同時利用傳統媒體,官方渠道的宣傳方式再“捕撈”不同分眾的閱覽喜好,從而設置便捷群體的內容自取方式,利于拓展形象建設和自創媒體表層的基本運作。

公允地講,在媒介融合下的宣傳活動,尚未構成所謂理念及意識層面的融合,更像是披上互聯網這層外衣所進行的一般程度上的傳統媒體功能的技術疊加,或簡單“嫁接”,流于形式,而缺乏對媒介融合傳播規律及其本質的深層認識。例如,上述雖然創立眾多媒體賬號,但彼此間斷裂,處于“各自為政”的狀態。這就導致其內容推送重復,為數不多的宣傳資源被相互搶占,同質化現象嚴重,而無互聯互通、彼此交融的核心要義。再如,以“網紅”為合作對象的宣傳模式,雖然可借助其資源,短暫提升吸引力,引發關注,但長期來看,零散幾條視頻的宣傳模式無法打造強有力的品牌效應,無法對粉絲經濟實現“開源”,也不利于區域文旅掌握話語權,探究媒介融合的創新模式。若是以融合思維,努力實現平臺架構與內容生產,運營模式的高度整合,形成信息一經采集多元化生成的傳播格局,打造自己的粉絲陣地、社交群體,全方位多體驗地深度融合,就可進一步實現各平臺共享融通的可能。誠然,這樣的設想或許過于理想而難以實施,但身處媒介融合的時代發展背景,只有全面認識、秉持媒介融合的思維理念,敢于嘗試,勇于打破壁壘,才有更加廣闊的空間。

(二)空間重塑:文旅融合背景下的展演場域

空間是人們認識世界、感知世界的方式。所謂“空間重塑”,意在理解融水苗族賽蘆笙在文旅融合的背景下,由穩定但相對封閉的傳統民俗活動場所,逐漸轉為各方群體相互角力較為開放的場域的現實境況。

“場所”一詞借自挪威建筑學家諾伯舒茲在建筑現象學中提出的概念。他認為,場所不僅是物質自然環境,還包含特定人群、建筑、環境中的相互作用,是整體的,內部集結的,帶有“氣氛”的特殊認同性(identity),也是情感與記憶中的概念。①〔挪〕諾伯舒茲:《場所精神,邁向建筑現象學》,華中科技大學出版社,2010,第7-48頁。過去融水相對封閉的環境,培育了富有地方特色的賽蘆笙文化實踐,而限于一域的寨與寨、人與人之間的緊密交融,雖造就了融水苗家人特有的場所精神空間,但不利于民族音樂活動的廣泛傳播。

“場域”由法國社會學家皮埃爾·布迪厄提出。場域的含義簡而言之,即在社會中具有相對獨立屬性意義的形構,在這個形構中包含著各方基于慣習和資本而形成的錯綜復雜關系,是由各成員根據特定的邏輯要求共同建設的,它沒有明確的邊界,其界限由場域自身的作用力所決定。②李全生:《布迪厄場域理論簡析》,《煙臺大學學報(哲學社會科學版)》2002年第2期。2013 年苗族(融水)文化生態保護區的建立,是基于文化在活態的、整體性保護目的而實施的創新性舉措。在動態保護的過程中,“旅游化生存”是增強文化空間生命力的有效途徑③張曉萍、李鑫:《基于文化空間理論的非物質文化遺產保護與旅游化生存實踐》,《學術探索》2010年第6期。,這就要求其打破過去固有的封閉空間,搭建更加開放的展示與傳播平臺,這與文旅融合的發展理念不謀而合。融水生態保護區的建立,作為一個相對獨立又開放的文化保護圈層,因不同主體及資本共同參與的運行機制,也使得其隱含相互交織復雜的場域關系屬性。

由自然但相對封閉的文化圈層場所轉換至國家政策主導下開放的文化旅游場域,立足經濟與文化發展角度,這種空間上的重塑或轉變也必將利于相關文化活動的傳播。

一方面,融水苗族賽蘆笙與縣內眾多的民族文化一道組成豐富的文化資源景觀,而文化資源又與自然資源共同構成具有地方文化特色的人文環境形態。其相關活動的展示與展演,為文旅場域空間渲染了一種抽象的氛圍,實現其深度融合,讓游客結合視覺與聽覺感官的同時,快速體會到文旅在活態中的不同民族文化表達,這是天然吸引游客的獨特優勢所在,從而激起更為廣泛的人際傳播宣傳。另一方面,場域中各類優勢資本及政府資源的涌入,加固了基礎設施與旅游資源的開發建設,有助于融水旅游整體平臺的搭建。而賽蘆笙這一文化形式也需要借助一定的平臺進行發展,空間的重塑、傳播的拓展,使民眾獲得再認識文化資本、旅游資本的機會。這激發了融水人民對本地方民族優秀文化活動的保護意識,不僅意識到習以為常的民族文化所能帶來的經濟效益,也意識到作為民族文化主人的導向權利,從而更積極地參與到賽蘆笙活動的傳播與發展中。或言,以旅游為主的文化場域,本身就肩負著文化傳播與文化交流的必然責任。對于融水文旅融合下的文化場域而言,整體、活態的文旅表征均意味著其必須在更加開放的傳播中發展,在發展中傳承。

(三)內容活化:網絡直播途徑下的情感互動

網絡直播是隨著技術發展而誕生的新媒體形式,也算是媒介融合的工具之一。雖然抱以傳播目的,但之所以未將其歸入“媒介融合”闡述部分的原因在于,前者更多是對融水苗族賽蘆笙活動內容的單方向宣傳推送,而此部分更強調的是其在網絡直播途徑下的雙向情感互動。

融水苗家網是融水苗族賽蘆笙的主要網絡直播渠道,其不僅有專門的公眾號推文,更建有專門的網站直播中心,提供近三年的網絡直播回放。僅2020年至2022年4 月,該平臺發布直播內容頻次達133 次,且每次平均時長約7.5小時,完整地記錄了各項民俗或文旅活動的全過程,累計觀看總人數達300萬人次,可見體量之大。

觀看其直播內容,不難發現,情緒與情感的共鳴,仿佛身處比賽現場的“臨場感”是直播的主要特點。融水苗家網的直播形式分為兩種,一種為全程靜默,僅提供最佳觀賽位置,而未設主播的“慢直播”觀看形式;另一種是以主播為主導,介紹活動內容,帶觀眾游民俗逛村寨,并同觀眾進行交流的互動形式。后者通過邊播邊說,營造出場景化敘事的情感互動,其臨場感作用自不待言;前者完整地記錄了事件的原始發生過程,編排表演成分較低,趣味性較少。這雖提高了觀眾的閱覽門檻,似乎不易看懂也不利于傳播,但如果耐下心來,將注意力同直播間的觀眾一同集中到活動本身上,相互交流,通過虛擬身體的共在,分享自己及群體的共同情緒體驗,則會驚喜地沉溺于這種匿名化、陌生化的網絡在線交互方式。賽蘆笙活動的比賽規則與嚴格程式,一定程度上提高了準入門檻,篩選了觀眾,影響了群體間不同成員的共同情感體驗,而觀眾基于共同情感則更易融入到彼此討論的網絡環境當中,獲得臨場一般的對話、交友體驗。交互行為與臨場感的刺激會進一步引導觀眾或游客的文旅意向,引發相關話題的討論,同時增進對事件本身的關注與傳播。

三、關系探討:文旅融合與傳統民族音樂活動之間的關系

文旅融合的興起,對傳統民族音樂活動的影響是雙重的,但總體方向是積極的。

一方面,民族音樂活動可深化旅游業內涵特性,充分發揮其特色文化職能,助力旅游經濟的發展。民族音樂活動并非獨立于旅游經濟之外,而是同其經濟的發展相輔相成,相互依靠。廣西融水苗族賽蘆笙的火熱,折射出眾多游客對于文化體驗需求的迫切,而文化體驗亦是旅游市場蓬勃發展的內在動力。文化旅游經濟的發酵依仗于此,文化賦能,民族音樂文化也逐漸成為融入當地經濟發展的優勢資本,帶動當地旅游業,成為高質量發展的巨大推力。同時,地方特有的民族文化音樂活動不僅具有其他旅游景點不可復制的獨特屬性,成為某一城市或地區的文化旅游地標,其深層次的優秀文化內涵也更容易與游客建立廣泛的黏合關系,助推游客理解和包容更多不同民族之間的多元文化。旅游業的繁榮、文旅項目等創新產業的開發,也可以更好地為民族音樂活動的開展提供資金保障。

但另一方面,以歷史的眼光來看,在經歷了自發與自娛的組織階段,轉向政府主導,協會、村委、公司等共同參與的特殊民俗旅游樣態,其文化語境也必然雜糅更多層次的文化意義體系。

如融水縣舉行的蘆笙比賽相較過去更具開放性,賽蘆笙不再是村中男性用以擇偶的方式,不僅是民族團結的重要形式,還成為某一職業或是地方旅游宣傳的手段。眾多外地游客與媒體的涌入,使得這一傳統民族音樂活動漸漸由村民內部的往來交流,轉向供他人觀賞娛樂的表演。傳播技術的革新可能帶來隱性的沖突,影響競賽機制的改變。如新媒體對賽蘆笙文旅內容的推送,需要一定看點進行宣傳,這可能引發比賽所設獎品內容的考量。脫離原始生存環境的客體,于文旅場域空間,通過迎合他者刻板印象的音樂展示,似乎會不可避免地破壞賽蘆笙作為非物質文化遺產的“本真性”或“原真性”。在廣西融水民俗旅游活動的相關研究中,也曾有學者發出過對類似弊端的擔憂。①韋婷婷:《民俗旅游沖擊下的少數民族節日慶典——以廣西融水苗族自治縣苗族坡會為例》,《廣西社會科學》2009年第1期。民族音樂植根于現實的社會語境之中,必然受到社會物質條件的制約。他者的介入,確實在一定程度上對傳統民族音樂活動場所起到沖擊作用,可能造成其原有關系平衡的打破,文化事項肢解碎片化,甚至導致消亡的風險。

筆者認為,廣西融水苗族賽蘆笙作為傳統民族音樂活動之一,目前已然出現能融盡融的趨勢。這不僅體現其不斷拓展生存樣態,全面創新綜合的資源開發過程,也符合國家《“十四五”文化和旅游發展規劃》中提出的“文化鑄魂、文化賦能和旅游為民、旅游帶動作用全面凸顯”的需要。

文旅融合下的民族音樂活動總體影響仍是積極的,傳統民族音樂活動或“非遺”保護的基礎,是跳出盲目追求本真性的歷史怪圈。所謂本真性訴求,不過是學者對民俗學中浪漫主義傳統的學術追求。②劉曉春:《誰的原生態?為何本真性——非物質文化遺產語境下的原生態現象分析》,《學術研究》2008年第2期。事物在歷史中的發展變遷問題是自然的,讓賽蘆笙面向現代生活,為傳承人帶來收益和民眾喜愛,活下去才是最好的守望和傳承,也是對其最大的保護。

結語

廣西融水苗族賽蘆笙的傳播方式與發展變遷,實際上是社會發展與國家政策導引下的萬千傳統民族音樂活動的縮影。其在新時代文旅融合的背景下所展現的基本樣貌包含諸多含義。文旅產業的創新發展,主導了賽蘆笙比賽機制與內容的變遷,也左右其傳播方式。反過來,賽蘆笙作為一種文化資源,形成符合旅游者期望意義的“閱讀”符號,也利于文旅產業的長青。賽蘆笙這一傳統民族音樂活動順應了當前融水地區文化事業和旅游事業的融合發展,正確通曉其相關內容、理解其中的雙贏辯證關系,有利于當前民族音樂活動如何在活態中進行傳承的理性思考。