義務教育階段正念減壓心理健康課程構建與實施

吳舒瑩 侯燕燕

1 問題提出

隨著社會的高速發展,競爭越來越激烈,家庭和社會各界對基礎教育投來越來越多的關注,與此同時,兒童、青少年面臨的壓力也愈發沉重,隨之而來的焦慮、抑郁等心理問題也愈發突出,兒童、青少年的心理健康狀況不容忽視。教育學界和心理學界都在積極探索改善兒童、青少年心理健康的途徑以及開展兒童、青少年心理健康教育的途徑。正念因其方法獨特并且能有效地減輕個體的身體痛苦和心理壓力,逐漸成為心理治療領域的重要技術,也逐漸進入了我國研究者和教育工作者的視野。

正念是“一種有目的、不評判的將注意力集中于此時此刻的方法”。在世界范圍內,有許多的國家(地區),尤其是美國,已經將正念融入了各層次教育中,且效果顯著。正念干預在西方國家學校已經進行了充分的實踐和評估,并在改善中小學生心理健康水平、緩解生理癥狀和精神癥狀上取得了好的效果。我國研究者也開展了正念在大中小學以及學前教育各層次教育中的應用探索。不再只局限于特殊學生群體的研究,研究對象開始大眾化,研究的問題趨向普遍化,但整體來看,仍存在一些局限性。

我國關于正念在中小學心理健康教育的應用和實踐仍處于探索階段,還存在以下不足:(1)研究對象上。主要集中在大學生及有心理問題的特殊人群上,目前國內關于正念在兒童和青少年群體上的應用研究相對較少。(2)研究內容上。關于正念在中小學心理健康教育課程中應用的研究較少,只有個別研究者進行了課例設計研究和正念訓練對中小學學生心理健康水平的影響研究。現有的正念教程大多翻譯自國外的研究,且面向成人,課程時長和內容不符合中小學學生的實際,無法直接使用,目前還沒有研究者進行本土化的完整系統的以正念為基礎的心理健康教育課程建設,這導致系統性和干預有效性欠佳。

因此,鑒于正念不僅在應對焦慮、抑郁等負面情緒上具有良好的效果,而且對于專注力、主觀幸福感、記憶力、樂觀等積極心理方面的培養也有重要的價值,以及本土化系統化的正念課程在我國缺失,在我國義務教育階段研發并開設正念減壓心理健康教育課程有著重要的意義。因此,本研究旨在探索在我國文化環境下如何建設義務教育階段正念減壓心理健康課程,并進行實踐應用。

2 義務教育階段正念減壓心理健康課程構建

2.1 課程總體目標

通過開展義務教育階段正念減壓心理健康課程,緩解廣大學生的學業壓力,并幫助其培養正確的情緒認知和良好的情緒調節能力,同時提升學生的專注力,形成良好的自我認識,提升自我接納水平,能夠珍惜當下,并自信地面對學習和生活,最終促進學業能力和身心健康發展。

2.2 課程設計原則

課程活動的設計和素材的選擇遵循以下原則。

(1)趣味性原則:內容有趣,不枯燥,學生愿意參與。

(2)活動性原則:充分發揮學生的主體性,學生能夠充分參與體驗從而生成感悟,在每節課中有一個主體正念活動,讓學生能夠深度體驗。

(3)主體性原則:充分尊重學生的主體地位,教師擔任活動素材的提供者、活動環節的引導者的角色。

(4)發展性原則:內容積極向上,對學生具有啟發意義。

(5)整體性原則:每節課可以獨立開展,是完整的一節課;同時,又是整個課程體系的一部分,所有課程在設計上具有相對一致的環節。

(6)融合性原則:每節課中,正念活動與非正念活動融合,互為支撐,相輔相成。

(7)科學性原則:遵循正念課程設置的一般規律,正念課程的課時周次控制在8~12周以內。

(8)可行性原則:課程面向常規班額的班級,因此,活動設計要求不受場地的限制,能夠在教室內完成,且對器材物品的要求少。例如正念瑜伽類活動、需要很多物品準備的活動應該排除。在時間上,學生課后時間較少,因此,減少課后任務的布置,將精華濃縮在課堂內。

(9)有效性原則:教學設計和實施能很好地完成課程目標,有效改善學生的心理狀態,提高學生的身心發展水平。

2.3 課程內容

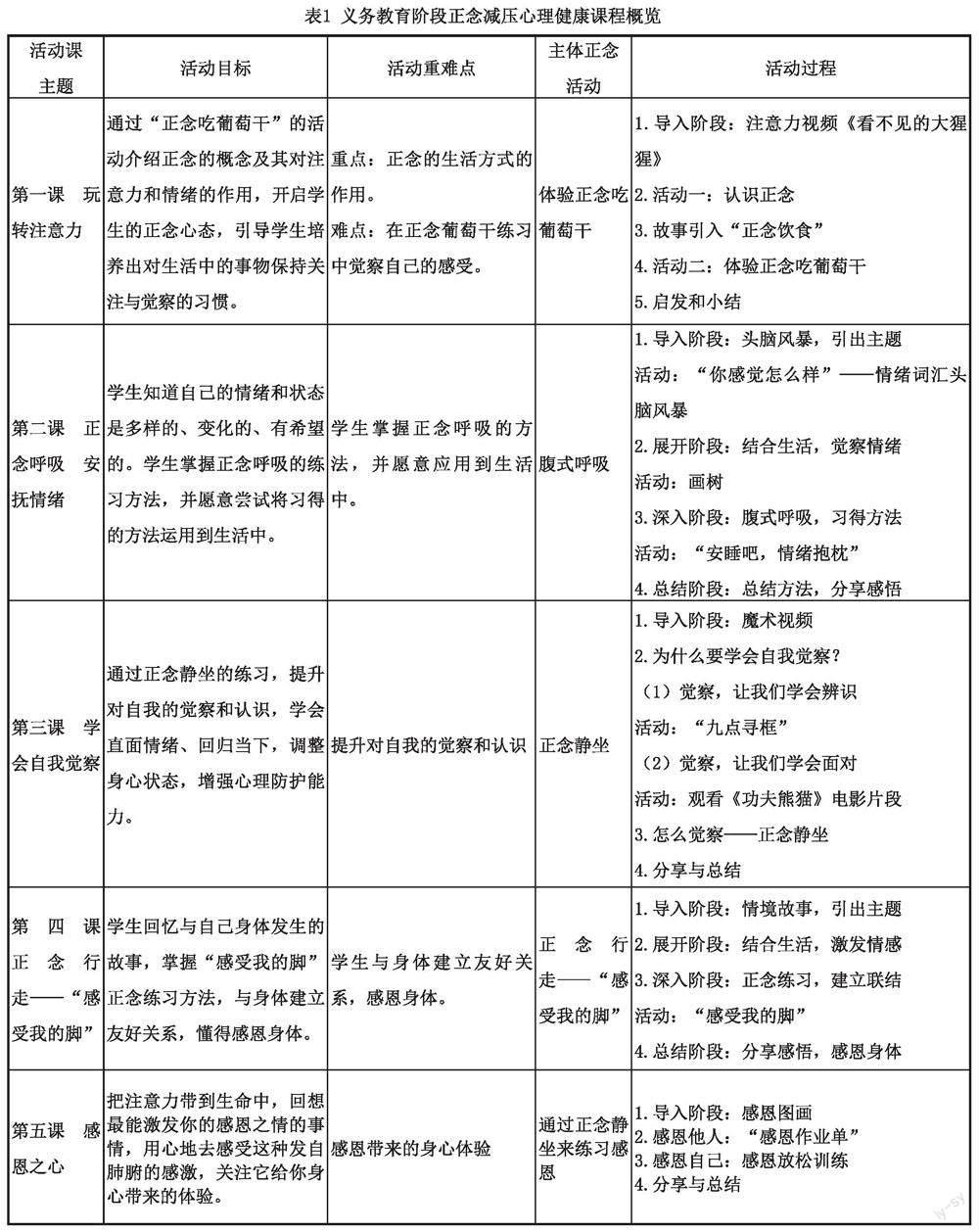

結合文獻及學校教學實際,遵循本研究的課程設計原則,規劃設計教學課時和內容。經過不斷完善反復修訂,最終整個課程共包含8節主題活動課,每節課1個課時,每個課時45分鐘。義務教育階段正念減壓心理健康課程概覽見表1。

2.4 課程教學方法

體驗式教學方法為主,講授式教學法為輔。如幾乎每節課的正念主體活動均是通過創設情境,引導學生參與體驗,學生在經歷過自身體驗和自我對話之后,分享自己的心得體會,互相交流,教師在此基礎上進行點撥和輔導、總結。當然,對于一些概念性的東西,如“正念”的內涵,也需要教師在學生的理解后進行講授澄清。

3 義務教育階段正念減壓心理健康課程實施建議

3.1 課程實施對象

基于取樣和實施的方便性,本研究的課程實施對象是小學五年級學生和初一學生。經過實踐檢驗以及小組研討,課程對小學高段、初中生、高中生均適用。

3.2 課程實施方式

適用于社團課或常規班級授課。本課程所涉及的全部活動對場地的要求小,適用場地的范圍廣,靈活性大。學校教室內即可授課。

3.3 課程實施時間

既可以每節課單獨使用,也可以連續使用,完整使用效果更佳。建議每周一次或者每兩周一次。

3.4 課程實施過程

每節課的設計和實施遵循以下四個階段。

(1)創始階段:通過輕松有趣的活動導入課程,激發學生的學習興趣,并引出課程內容。

(2)過渡階段:設計創設情境開展一些小活動,引發學生的思考和討論。

(3)工作階段:通過正念主體活動引導學生深入參與體驗,感受正念活動帶來的變化。

(4)結束階段:分享與總結,表達祝福或布置練習活動。

4 義務教育階段正念減壓心理健康課程效果評估

4.1 教師自評與互評

對于教學設計、教學過程、教學效果進行自評與互評。評估標準參考課程設計原則。整體來看,最終版本的課程實施的效果符合課程設計原則。

4.2 學生評價與反饋

通過量化評價與質性評價的形式進行。學生對上課的內容、形式、自己的投入度、對自己的幫助等方面對課程進行評價,并收集學生的改進建議,見表2。另外,也可以利用相關心理量表對學生的心理狀態進行評估,如運用兒童、青少年正念量表(CAMM)評估學生的正念水平。

通過學生訪談,了解到同學們對課程的形式和內容都很喜歡,在課堂上能夠跟上老師的引導投入到體驗中來,感受到內心平靜。一部分同學在上完關于正念吃葡萄干的內容后體會到正念飲食給自己帶來更豐富美好的體驗,之前聽到父母說吃飯要細嚼慢咽覺得煩,現在會主動并愿意細嚼慢咽,認真品味食物的滋味。一部分同學覺得睡前通過身體掃描和正念呼吸的方式練習后有助于睡眠。多數同學表示,在上完正念心理課后,自己會更專注于當下,對未來的憂慮和過去的執念都減少了很多,會更以感恩之心對待周圍的人和事,心態更平和,也更能發現生活中的美好。

5 反思與展望

本研究共經歷了三輪行動研究。第一輪行動研究中,在接受正念師資培訓基礎上,以“八周正念之旅”為藍本開展課程設計與實施,發現學生大部分能在課堂上跟著老師參與活動,但存在以下問題限制了課程效果:其一,課程重心放在了正念練習上,弱化了課程設計,致使練習的音頻較長。其二,課程內容和素材的選擇與組織方式缺乏趣味性。其三,課后練習任務學生沒有動力完成或者沒有時間完成。基于此,第二輪行動研究以心理課的基本流程(創始階段—過渡階段—工作階段—結束階段)為基礎開展課程設計,重視活動的趣味性,重點放在課堂活動的參與上,減少課后練習。本次課程設計和實施效果取得了很大的飛躍。第三輪行動研究重在完善設計和應用到其他的場景中,例如線上直播的正念課程、正念微課的錄制上,實踐驗證了課程從線下到線上的可行性,打破了場地的束縛。

總的來說,本研究構建了我國本土化系統化的義務教育階段正念減壓心理健康課程,在前人研究的基礎上進行了創新和突破,是一次積極的嘗試,具有良好的借鑒價值和推廣意義。當然也存在一些局限,未來將繼續加強研究者的正念培訓和行動研究,不斷完善該課程,開發和積累能夠靈活變通的正念心理課程素材,更加有層次、有梯度地開發本土化系統化的正念減壓心理健康課程的小學版、初中版、高中版。

本文系廣東省教育科學規劃2021年度中小學教師教育科研能力提升計劃(強師工程)項目“義務教育減壓心理健康課程的構建與應用研究”,項目編號:2021YQJK583;深圳市教育科學2021年度博士課題“學校精神的形塑與擴散機制研究——以深圳某公辦教育集團為個案”,課題編號:bskt21022;深圳市寶安區2021年度名師專項課題“學校文化的生成與建構研究:基于創新擴散的視角”的研究成果。

[作者單位:深圳市寶安中學(集團)]