農業碳排放時序特征及達峰分析

——以海南省18市縣為例

霍禮鑫張雨帆柯佑鵬過建春王佳楠

(1.海南大學管理學院,海南 海口 570228;2.海南師范大學,海南 海口 571158)

進入21世紀以來CO2、CH4等溫室氣體的大量排放導致全球氣候變暖,導致全球極端氣候災害事件頻繁發生[1]。因此,減少溫室氣體排放、發展低碳經濟已達成國際共識[2]。中國作為主要的碳排放國家之一,在第七十五屆聯合國大會上提出力求于2030年前達到碳達峰,2060年前實現碳中和[3]。當前,農業是全球溫室氣體的第2大碳排放源,農業碳排放的研究對于解決環境問題意義重大[4]。目前,國內外學者對農業碳排放的測算方法較多,主要包括IPCC測算法、碳排放系數法等方法。張廣勝等[6]利用生命周期法評估法測度了1985—2011年中國農業碳排放總量。Borgen[5]使用IPCC法對挪威農田和草地的溫室氣體碳排放進行研究。楊果等[7]利用投入產出法進行我國農業碳排放的測算。Guo等[8]基于碳排放系數法對吉林省農業碳排放量進行測算。近年來,學者也開始關注農業碳排放預測,利用不同方法預測碳排放。邱子健等[2]利用STIRPAT模型,根據設定的基準情景和低碳情景對江蘇省未來農業碳排放趨勢進行預測分析。胡劍波等[9]基于神經網絡模型研究預測中國工業碳排放量將于2026年達到峰值。趙愛文等[10]較早將灰色預測模型應用于中國碳排放問題并通過對中國碳排放進行短期預測證實灰色GM(1,1)模型的預測較為精準。Li等[11]利用GM(1,1)模型預測2020年山東省碳排放將增長到2015年的20%左右。通過梳理文獻可以發現,現有文獻還存在2方面問題:鮮有研究涉及到農業碳排放預測層面,雖然有不少學者的研究涉及到碳排放的預測,但是碳排放預測研究主要集中于國家層面或局限于工業領域,關于農業領域碳排放預測的文獻較少;研究人員主要從山東、黑龍江等農業大省進行研究或是著眼于全國角度分析,有關海南省熱帶地區農業碳排放的相關研究較少。

本文以海南省為主要研究地區,從種植業碳排放、禽畜業碳排放2個方面共10個碳源,構建農業碳排放計算架構并測算海南省及18個市縣2011—2021年主要農業生產活動碳排放量,分析其碳排放的時序特征,利用灰色預測模型預測2021—2035年海南省及各市縣農業碳排放量,提出有針對性的農業碳減排建議。

1 方法與數據來源

1.1 指標體系構建

從農業碳排放的指標體系構建來看,農業碳排放主要有3個來源:農用物資直接投入產生的碳排放,具體包括化肥、農藥、柴油、農膜直接利用產生的碳排放、土地翻耕導致有機質損失所產生的碳排放以及農業灌溉所耗費的能源燃料產生的碳排放[6];水稻成熟過程中所釋放的甲烷等溫室氣體[8];禽畜業養殖期間所產生的碳排放,包括糞便以及腸道發酵系統所產生的溫室氣體排放。相較于其他省份,海南省水稻所產生的碳排放量所占比重不高,所以將農用物資所產生的碳排放和水稻種植過程中產生的碳排放歸為種植業碳排放。本文結合海南的實際情況從種植業碳排放、禽畜業碳排放2個方面構建農業碳排放的計算架構。

1.2 研究方法

本文利用政府間氣候變化委員會(IPCC)第五次評估報告發布的碳排放系數法參考美國橡樹嶺國家實驗室和省級溫室氣體排放清單的測算指標系數,測算海南省及各市縣農業碳排放量并進行分析,采用灰色預測模型GM(1,1)預測海南省及各市縣農業碳排放量趨勢。

海南省農業碳排放量測算公式:

T=∑Ti=∑Fi×αi

(1)

式中,T為農業碳排放總量;Ti為農業活動中各源農業碳排放;Fi為農業碳排放活動量;αi為各源類農業碳排放系數。本文通過借鑒自然科學研究成果并結合海南省實際情況選取2個方面的主要碳排放源:種植業碳排放、禽畜業碳排放。2020年主要農作物秸稈綜合利用率達85%以上,2022年實現秸稈直接還田20萬hm2,秸稈綜合利用率穩定在86%以上,減排空間有限,故未將秸稈焚燒產生的碳排放納入計算中。本文中農業碳排放主要包含種植業活動產生的碳排放和禽畜養殖業活動產生的碳排放。

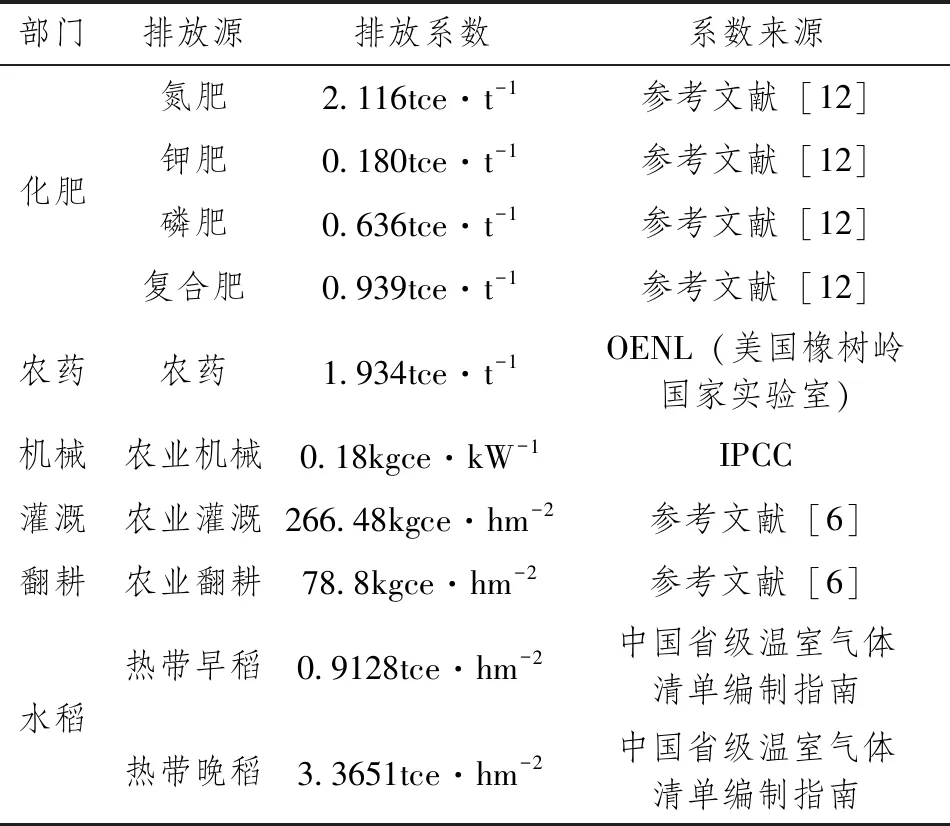

農田資源投入碳排放源系數及參考來源見表1所示。根據政府間氣候變化委員會(IPCC)第五次評估報告結果顯示CH4和N2O轉化為CO2的增溫潛勢系數分別為21和310。

表1 種植業碳排放源與系數

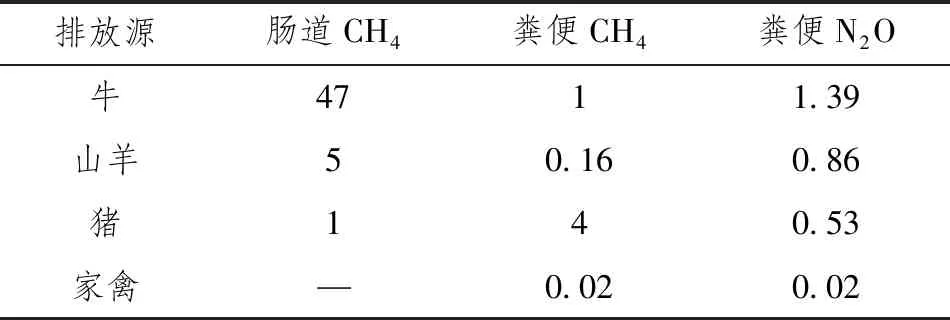

禽畜養殖中的碳排放主要來自于禽畜腸道發酵中產生的甲烷以及禽畜糞便中產生的甲烷和氧化亞氮,本文根據政府間氣候變化委員會(IPCC)第五次評估報告、省級溫室氣體排放清單以及相關文獻[12],選取的禽畜養殖中各碳源排放系數見表2。

表2 禽畜業碳排放源與系數

1.3 灰色預測模型

灰色預測模型GM(1,1)是基于原始數列逐步上升或者下降的規律,對原始數列在應用過程中累加生成序列以減少原始數列的隨機性,使其呈現出較為明顯的特征規律的模型。因此,本文選擇適應于小樣本量且確信度較高的灰色預測模型GM(1,1)來預測海南省及各市縣未來的農業碳排放量,利用計算得到的2011—2021年海南省農業碳排放量,構建原始數列,對海南省2021—2030年農業碳排放量進行趨勢預測。具體步驟如下。

將海南省2011—2021年農業碳排放量作為原始數列,計算原始數列x(0)的級比:

(2)

建立碳排放量的微分方程:

(3)

式中,(x)(1)(t)為累加數列,利用最小二乘法求解灰參數a和μ:

(4)

其中,

(5)

yn=[x(0)(2),x(0)(3),…,x(0)(n)]T

(6)

將灰參數a和μ代入時間函數可得:

(7)

相應的碳排放量預測值即為:

t=1,2,3,…,n-1

(8)

運用關聯度檢驗、殘差檢驗、后驗差檢驗等檢驗模型GM(1,1)的精度,并對2022—2035年海南省碳排放量進行預測。

1.4 數據來源

本文海南省農業碳排放的數據均來源于《海南省統計年鑒》,氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥、農用機械總動力、農藥均為當年量;翻耕面積為耕地總面積;灌溉面積為單位有效灌溉面積;水稻面積為海南省熱帶稻田早稻晚稻面積;禽畜出欄量均采用當年出欄量,年內肥豬和年內家禽平均生命周期為200d和55d。本文研究地區選取海南省主要18市縣,由于三沙市的特殊性故本文并未將三沙市納入本文研究范圍。

2 結果與分析

2.1 海南省農業碳排放時序特征

基于《海南省統計年鑒》的海南省農業碳排放的相關數據,利用碳排放系數法得到的2011—2021年海南省農業碳排放量測算結果及各碳源所占比例如表3所示。

表3 2011—2021年海南省農業碳排放量情況

由表3可知,2021年農業碳排放量為397.67萬t,比2011年下降了14.45%,平均每年下降1.445%。其中,2021年種植業碳排放總量為266.43萬t,占比66.99%,2021年畜禽業碳排放總量為131.24萬t,占比33.01%。2011—2021年海南省農業碳排放總量呈現先上升再下降的2個階段。第1階段,海南省農業碳排放量從2011年的464.83萬t到2013年的528.67萬t,并于2013年達到頂峰,年均增長率為6.65%。并且2011—2012年的增長速度較快,同比增長11.03%,隨后1年增長速度較慢,每年同比增長率約為2.43%。第2階段,海南省農業碳排放量呈現出逐步下降走勢,農業碳排放量從2014年的514.39萬t下降到2021年的397.67萬t,年均下降率為3.43%。

2.2 海南省各市縣農業碳排放時序特征

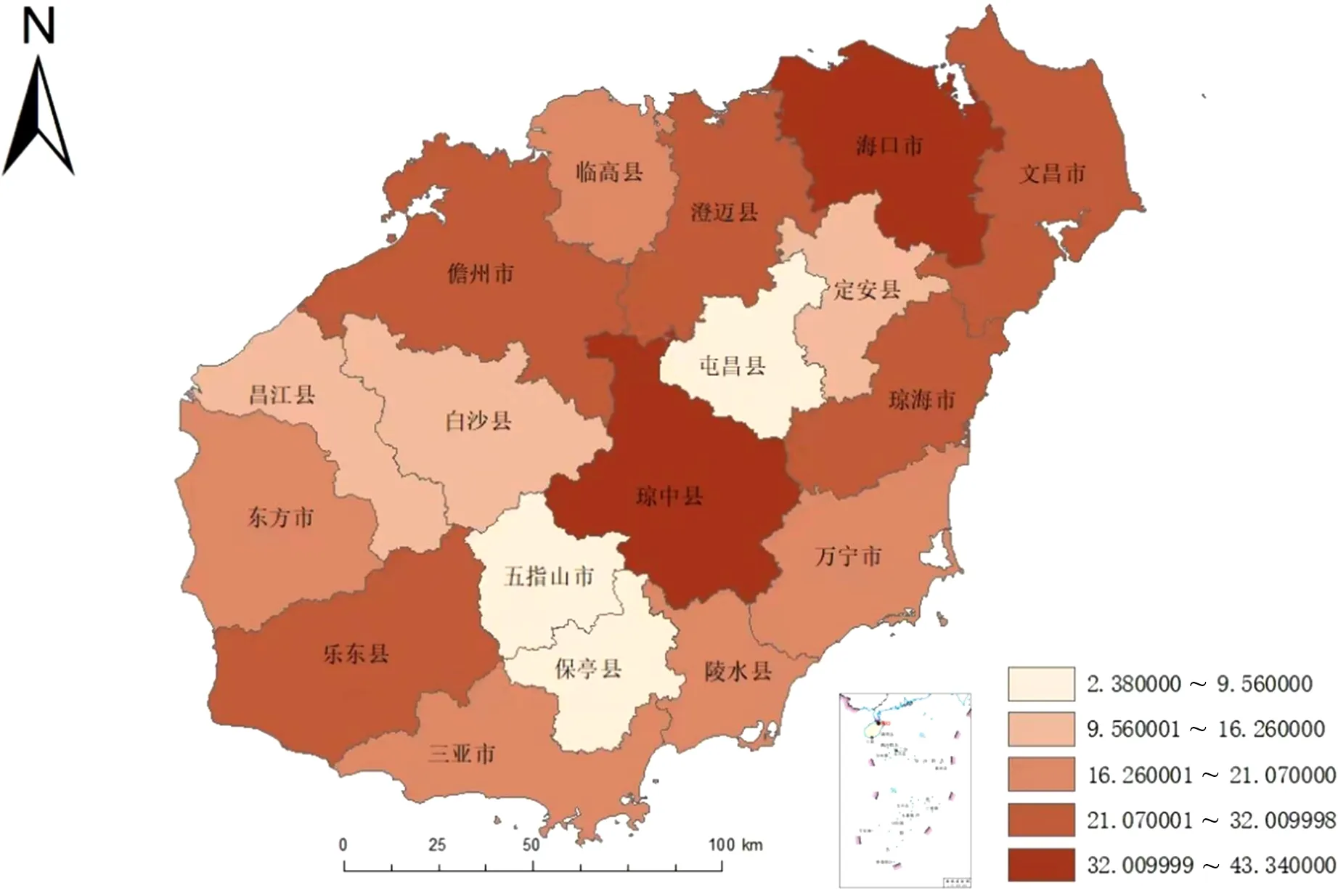

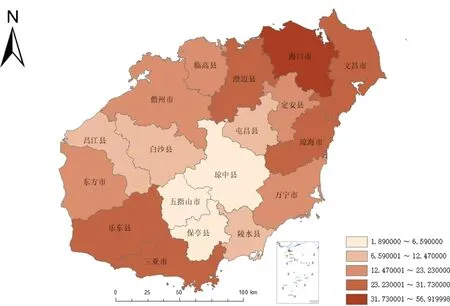

基于《海南省統計年鑒》的海南省各市縣農業碳排放的相關數據,利用碳排放系數法得到的2011—2021年海南省農業碳排放量分布圖以及各市縣碳排放測算結果如圖1~3所示。

圖1 2011年海南省18市縣農業碳排放分布圖

圖2 2021年海南省18市縣農業碳排放分布圖

圖3 2011—2021年海南省各市縣農業碳排放量占比圖

從研究數據來看,海口、瓊海、澄邁、儋州、文昌、樂東2011—2021年農業碳排放總量超過300萬t,為沿海地區。大多數市縣的農業碳排放總量在100萬~300萬t。五指山、保亭2011—2021年農業碳排放總量小于100萬t,,均為內陸地區。可以看出,海南省農業碳排放總量呈現四周沿海地區高,中部內陸地區低的分布規律,且從2011—2021年海南省農業碳排放總體呈現不斷減少的趨勢。從2011—2021年海南省各市縣農業碳排放量占比分布趨勢來看,農業碳排放量呈下降趨勢的有11個,具體為海口、五指山、文昌、臨高、瓊中、陵水、昌江、儋州、屯昌、三亞、瓊海。其中下降得最快的是瓊中縣,年均下降幅度為15.85%。瓊中地處海南中部核心保護區,農村土地面積僅占全縣土地面積的13.4%,近年來瓊中大力發展旅游業、熱帶高效農業,農業碳排放量也呈現明顯下降趨勢。海南省共有7個市(縣)農業碳排放總量呈現上升趨勢,具體為萬寧、定安、澄邁、東方、保亭、白沙、樂東。其中,只有樂東農業碳排放總量表現為快速上升,上升幅度超過1%,年均增長2.27%。樂東縣農業發展迅速,化學和農藥的施用量逐年升高,盡管樂東縣已出臺相應的減排政策,但是效果并不顯著。總的來看,海南省四周沿海地區的農業碳排放量多數呈現上升趨勢,中部地區的農業碳排放量多數呈現下降趨勢。

2.3 碳排放預測及達峰分析

經由灰度預測模型GM(1,1)運算得到2021—2035年海南省和17個市縣的農業碳排放量預測值。其中,瓊中由于碳排放有效樣本量占比過小,且瓊中森林覆蓋率達到88.81%,已于2013年完成碳達峰,故沒有預測瓊中未來10年的碳排放數據,海南省其余各市縣的農業碳排放預測如表4所示。

表4 海南省及各市縣農業碳排放量預測值

2022—2035年海南省農業碳排放預測值不斷走低。其中,2022—2035年海南省農業碳排放量平均值為319.55,遠低于2011—2021年農業碳排放量的平均值,根據預測結果海南省農業碳排放量在2021年后持續下降,在2030年前已達到峰值。這是由于海南自建立自由貿易港以來,大力發展低碳農業,保護綠色環境使得海南省擁有優越的生態環境。并且海南省于2021年7月提出要多措并舉做“減法”,不斷探索“降碳減排”之路。在2022年8月印發《海南省碳達峰實施方案》。從預測結果來看海口、三亞、陵水、白沙、昌江、澄邁、五指山、萬寧、屯昌、保亭、臨高、文昌、瓊海、樂東14個市(縣)農業碳排放量呈現逐年下降的趨勢,在2035年前均已達到峰值,但是定安、儋州、東方3個市(縣)農業碳排放量呈現逐年上升趨勢,并未達到峰值。可見,海南省控制農業碳排放要因地制宜,根據各市縣不同情況制定相應的減排政策,以確保各市縣在2035年前能實現碳達峰,并最終實現碳中和的目標。

3 政策建議

為有效控制農業碳排放總量,進一步減少海南省農業碳排放,爭取早日實現“雙碳”目標,考慮到海南省各市縣農業碳排放的非均衡性,各地政府應根據本地實際情況,制定精準適用的低碳農業發展政策。

3.1 大力發展熱帶綠色農業,減少種植業碳排放

立足于海南省各市縣的實際情況,針對海南糧食主產區、冬季瓜菜種植區等重點區域,不斷推進海南省農業“增效減施”“降碳減排”,加快有機肥替代化肥、秸稈還田、生物農藥等新技術的推廣;以海南糧食和重要農產品生產所需農機為重點,推行節能減排行動,加大對節水灌溉、精準施藥、側深施肥、免耕播種等綠色農業新機具的宣傳與推廣力度;以海南水稻主產區為重點,與南繁等科研機構合作推廣高產優質的水稻減少甲烷產生。

3.2 提升畜禽養殖業低碳發展水平

畜禽養殖業碳排放量占海南省農業碳排放量的33.01%,針對海南省禽畜業具有一定的減排空間。以海南畜禽規模養殖場為重點,積極推行禽畜企業安裝糞污處理設備并對禽畜糞污綜合利用率達標的養殖場給予一定的優惠政策;大力推廣反芻動物腸道甲烷減排技術,尤其是生豬養殖業,通過選用高品質飼料、調節禽畜口糧結構、來減少反芻動物碳排放,減少畜禽養殖業碳排放量。

3.3 根據農業碳排放區域差異分區制定節能減排政策

結合農業碳排放量四周沿海地區高,中部內陸地區低,并且呈現上升趨勢的分布規律,確定重點減排區域。對于四周沿海地區以及定安、儋州、東方3個預測于2035年前未達到碳達峰的市縣給予高度的重視,進行點對點,制定個性化的農業低碳發展政策,實現海南省各市縣聯動發展。