突發公共事件應急管理研究回顧與展望

胡廷杰 祁娜

摘要:近年來,大規模的突發公共事件頻發,造成的人員傷亡和財產損失巨大,對人民的生命健康造成了嚴重威脅,應急管理已成為重要的應對手段。本文聚焦社會發展中的典型突發公共事件,借助知網CNKI自帶的可視化分析對我國的應急管理研究進行回顧梳理,以求找到有效應對突發公共事件的突破口,并進一步對突發公共事件應急管理的前沿趨勢進行展望,以尋求對突發公共事件最大效率的應對和處理。

關鍵詞:突發公共事件;應急管理;回顧梳理;展望

公共突發事件指的是突然發生的、已經造成或者可能會造成重大人員傷亡、為人們帶來財產損害、對生態環境帶來破壞或者對社會正常運轉帶來危害的緊急事件。[1]根據 《國家突發公共事件總體應急預案》,突發公共事件主要分自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等4類。我國經受過多次大規模非常規突發公共事件,既造成了重大的財產損失,也導致了嚴重的人員傷亡。值得注意的是,突發公共事件的發生并不是導致傷亡和財產損失的唯一原因,在應急管理上暴露出應急能力欠缺等問題,也是導致突發公共事件影響擴大的重要原因。

事實上,突發事件應急管理體系的建設早已成為眾多國家社會治理中的重要一環,不少國家設立有專門性應急管理機構來統一應對和處置緊急事態。在當下科學技術日新月異和現代化持續推進的新階段,有必要以更全面的視野分析我國的突發公共事件應急處理體系建設情況,結合當下突發公共事件應急管理的前沿趨勢,為我國的應急管理體系與能力建設范式提供新思路。

一、突發公共事件的起因探究

我國面臨的突發公共事件不僅種類增多,而且持續性加強,危害性不斷加大,對社會安全帶來的影響也愈發惡劣。下面分析突發公共事件的三個主要起因,并依據典型案例來闡釋突發公共事件對社會安全產生的影響。

(一)自然因素

自然災害是導致突發公共事件的一大起因,如地震、火災、洪水、暴風雨、臺風、龍卷風等,這些自然災害發生時,往往會造成巨大的破壞和人員傷亡。無論是2021年 “7·20”鄭州特大暴雨,還是2023年北京遭受的特大暴雨災害,都對社會造成了重大危害,影響到人民的正常生產生活。從糧食生產來看,農作物受災往往是最直接的,嚴重的地區甚至會出現糧食絕收的狀況,大大減少了區域性的糧食產量;從交通運輸來看,持續強降雨會導致城市道路積水嚴重,市內公交、地鐵、快遞運輸受到極大影響,國內以受災城市為重要節點站的高鐵也可能面臨停運。除此之外,這些由極端自然條件導致的特別重大自然災害,在一定情況下還將使得城市內澇、洪水、山體滑坡等多災并發,造成重大人員傷亡和財產損失。為此,需要投入更多資源用于建設和完善自然災害預警系統,及時監測和預測自然災害,提高預警準確性和時間性,以便迅速采取防護和應急措施。

(二)社會因素

社會動蕩、社會沖突、政治事件等也可能引發突發公共事件。例如,暴力抗議、社會騷亂等。典型的是暴力恐怖事件,如2014年云南省昆明市發生的 “3·1”昆明暴力恐怖事件,給社會帶來了惡劣影響,給人民群眾生命和財產安全帶來了極大的威脅。為了嚴防這類突發公共事件,需要加強公共安全意識和法制教育,增強公眾的安全意識和法律意識,加大對恐怖主義和極端主義等的打擊力度,維護社會安全和公共秩序。

(三)公共衛生事件

突發公共衛生事件,如傳染病暴發、疫情擴散等,也是導致突發公共事件的因素,這類事件對公眾的健康和社會秩序都會產生重大影響。相對于其他類型的突發公共事件,突發公共衛生事件具有傳染性、跨境性的顯著特點。傳染性是指病原體可以通過接觸、飛沫、空氣傳播等方式在人群中迅速傳染,加劇危害;跨境性是指突發公共衛生事件往往不受國家和地區邊界的限制,其發生和傳播可能跨越國家和地區,形成全球性的挑戰。新冠疫情就屬于一場全域性突發公共事件,其病原體、傳播途徑、疾病特征的復雜性增加了應急管理的困難,是世界范圍內的一次嚴重災害。針對突發公共衛生事件,需要及時采取有效的預防措施、應對措施和危機管理,加強國際合作和信息共享,最大限度地減少突發公共衛生事件對個人、社會和經濟造成的危害。

從上述事件中,我們可以深刻地認識到突發公共事件的嚴重危害性,其中暴露出的相關部門風險意識不強、各方應急準備不足、防范組織不力、應急處置不當、保障不足等問題更值得各方深思。為此,加強突發公共事件應急管理有助于增強國家安全防范與應急救援處置能力。我國學者近年來針對突發公共事件的應急管理理論研究層出不窮,下面對相關研究理論進行梳理。

二、應急管理研究回顧

頻發的突發公共事件直接和間接造成的人員傷亡和財產損失巨大,應急管理已成為重要的應對手段和認知共識。就其源頭而言,應急管理的理論雛形于20世紀80年代形成,Petak初步指出應急管理是一種包含復雜功能的政策過程。此后,應急管理不斷在實踐中得到發展,諸多突發公共事件的發生,在給社會帶來嚴重危害的同時,也促使應急管理的相關研究快速深入。

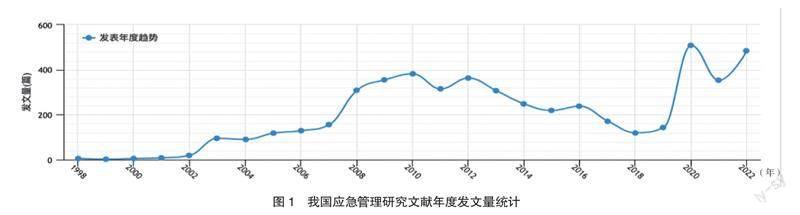

普遍認為,2003年的 “非典”疫情事件是我國突發公共事件應急管理研究的分水嶺,我國自此開始發展起以 “一案三制”為核心的應急管理體系,并在與實踐的交互中不斷演進。為進一步證實我國應急管理研究的發展概況,通過知網CNKI自帶的可視化分析對我國應急管理研究文獻的年度發表趨勢進行統計,從年度發文量上分析應急管理研究的發展路徑 (詳見圖1)。CNKI可視化分析的文獻來源數據獲取方法為:在知網的高級檢索中,選取 “學術期刊”,以 “應急管理”“危機管理”為主題詞,邏輯關系為 “或”,來源類別為 “CSSCI”,共檢索到中文文獻4 873篇。

從圖1中的整體趨勢來看,我國的應急管理研究文獻自1998年萌芽開始,經歷了上升—再上升—下降—再上升的發展。從其增長速度來看,存在2003年、2008年、2020年三個高爆發節點。經過分析不難發現,由于 “非典”事件的推動,應急管理研究在2003年開始顯著增長,并于之后的七年里呈現出持續的增長態勢。其間,2008年較為特殊,由于南方雨雪、汶川地震等一系列突發公共事件的發生,應急管理研究在2008年又一次迎來爆發式增長,直至2010年達到峰值。2010年后,應急管理文獻的年度發文量開始逐漸下降,但依舊受到學者的關注。直至2019年末2020年初新冠疫情的發生,應急管理研究迎來爆發式增長,進入研究的新態勢。

經過查閱文獻,學者研究大多以 “一案三制”為基本邏輯點,從案例中剖析我國突發公共事件應急管理中存在的問題,來提出具體對策。具體來說,除了直接對我國應急管理體系本身進行分析外,學者大多聚焦到對某一具體省市的應急管理能力分析上,并且有針對性地以當地曾發生的突發公共事件為具體研究對象,如王旭[2]選取吉林省 “6·3”特別重大火災爆炸事故作為研究案例,分析總結了政府在處置事故災難的應對經驗;劉羽霞[3]強調上海的應急管理建設要適應國際化大都市發展的趨勢,并以此為出發點,探討了上海的應急管理體系建設。值得注意的是,近年來學者的研究視角開始從突發公共事件本身轉向了對突發公共事件中社交媒體的影響研究,如楊康[4]等學者通過對微博的研究,指出社交媒體可以追蹤公眾信息需求并有效提供信息,進而促使公眾自發參與危機治理;周利敏[5]等學者分析了社交媒體嵌入應急管理的四個基本內涵,嘗試將社交媒體嵌入應急管理的PPRR模型,并對國內外典型案例中社交媒體的應用進行分析,為社交媒體創新性應用提供了參考。除此之外,學者多采用對比借鑒的方法,在對比分析美日德等國家的綜合應急管理模式或我國不同地區的應急管理經驗基礎上,優化我國突發公共事件應急管理體系,如崔秋榮[6]對比分析中日兩國在應急管理上的優缺點,進而從應急預案、應急預警兩方面對北京提出了應急管理模式優化方案。王玲玲[7]等針對 “12·31”外灘踩踏事故風險預防中的風險評估失誤、風險預警信息不足、風險預防行為缺失和風險監控存在漏洞等明顯不足,對國外應對群體性踩踏事故的風險預防案例進行統計分析,得出我國公共安全事件風險預防手段。

三、應急管理研究展望

根據馬斯洛需求層次理論,安全需求是緊隨生理需求后的第二層次需求,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中,更是明確提出 “完善國家應急管理體系”的新要求。近年來,我國的應急管理呈現出以下發展趨勢。

(一)數字化賦能應急管理

物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術催生了應急管理的新技術、新服務、新業態,發展出新一代的應急管理理念。數字技術能夠將常態與非常態情況結合,以信息化推進管理現代化,將應急管理做到更及時,把各類隱患消滅在初始階段,有效提升應急管理效率。

具體來說,可以從鄭州暴雨突發公共事件中看到數字技術的身影,它貫穿于社會動員、資金籌措、救援協作等各方面,在應急領域展現出了巨大作用。通過不斷整合應急相關部門的應急資源,并建設覆蓋本地區、多部門統一的突發事件預警信息發布平臺,數字技術能顯著提升應急管理工作中對突發事件信息預警、組織協調等功能,有助于加強應對突發事件的應急管理能力。

(二)多學科交叉融合創新

隨著社會條件和技術條件的變化,突發公共事件表現出更深刻的復雜性,除了造成固有的實質性危害之外,其危害還涵蓋到人們的心理、媒體等各方面。為了有效地分析突發公共事件的特征、根源以及處理方式,需要運用多學科的知識和手段進行交叉融合研究,為各種突發公共事件的解決提供新思路。以新冠疫情等突發公共衛生事件為例,相較于 “病毒疫情”,“信息疫情”的傳播速度更快、影響范圍更廣。“信息疫情”加速了社交媒體中謠言和陰謀論的蔓延,造成個人健康危機、群體沖突加劇以及國際攜手抗疫受阻。對于 “信息疫情”這種特殊危機,只有從信息傳播、人群心理等視角分析現狀,才可給出應對之道,而這其中涉及統計學、心理學、社會學等多學科的交叉融合創新。

(三)加強應急管理的一體化建設

傳統的應急管理模式屬于以單項災種為主的原因型管理,部門間易出現交叉、難以協調的情況。鑒于當前應急管理全方位的發展和突發事件呈現多樣、復雜的特點,有必要推動應急管理從單項防災向綜合防災的一體化應急管理模式發展,著手建立覆蓋各個領域、有針對性的應急管理政策體系,顯著提高應急管理效率。

四、結束語

本文通過列舉“7·20”鄭州特大暴雨等典型突發公共事件,進一步強調了應急管理的重要性。同時,運用知網對我國的應急管理研究文獻進行可視化呈現,厘清了我國應急管理研究的發展概況,并對相關文獻進行了梳理和綜述,為我國未來的應急管理研究思路提供了參考和啟發。通過視野前瞻,梳理出當前應急管理建設的發展趨勢,即數字化賦能應急服務系統、多學科交叉融合創新、加強應急服務系統的一體化建設等,為我國的應急管理體系建設提供了新思路。

參考文獻:

[1] 周芳名.公共突發事件視閾下的社會治理機制與實施路徑研究[J].經濟師,2022(02):17-18+21.

[2] 王旭.我國突發公共事件應急管理研究[D].長春:吉林財經大學,2014.

[3] 劉羽露.大都市突發公共事件應急管理的問題與對策[D].上海:華東政法大學,2014.

[4] 楊康,楊超,朱慶華.基于社交媒體的突發公共衛生事件公眾信息需求與危機治理研究[J].情報理論與實踐,2021,44(03):59-68.

[5] 周利敏,鐘嬌文.應急管理中社交媒體的嵌入:理論構建與實踐創新[J].中國行政管理,2022(01):121-127.

[6] 崔秋榮.中日突發公共事件應急管理模式對比與能力評價研究[D].濟南:山東科技大學,2017.

[7] 王玲玲,周利敏.公共安全、風險預防及治理策略選擇:以“12·31”上海外灘踩踏事故為例[J].廣州大學學報(社會科學版),2016,15(12):28-35.

作者簡介: 胡廷杰,男,漢族,山西臨汾人,碩士研究生在讀,研究方向:工業設計及理論研究;

祁娜 (通訊作者),女,漢族,四川成都人,博士,副教授,研究方向:機械設計及自動化。