老子和孔子人格建構思想之比較研究

崔亞珍

雖然中國古代思想中沒有“人格”術語和概念的闡釋,但人格的精神實質滲透在各種思想觀念之中。先秦的思想家尤其注重人格與社會的關系、人格與人性的關系,重視通過人格構建解決人的安身立命和社會問題。他們從不同的本體出發,探討、研究人格并形成獨特的人格建構。作為傳統文化主體道家和儒家創始人的老子和孔子,他們的人格建構思想包含了對宇宙、生命、人性、道德、社會等問題的思考與探索,影響深遠。

老子認為社會問題是由社會成員的人格缺失造成的,個體人格復歸原初狀態的人性,即“樸”,社會自然恢復秩序:即君主無為,民眾自化。他的人格建構以“無為”的自然之道為依據,以淳樸為人之本性,以自然之道為社會治理的最佳方式。

孔子的人格建構的本體論依據也是“道”,但與老子“道”的內涵不同,孔子的“道”是倫理之道,即“仁”。孔子以此為依據指出人性的相通性和差異性。同老子一樣,孔子也看到了社會成員個體人格與社會的關系,社會之治依靠的是社會成員的個體素質。因此,孔子批評“苛政猛于虎”,主張君主對百姓“為政以德”,希望通過構建社會成員的人格達成治國的目的。

一、老子和孔子人格建構的本體論依據

春秋時期,傳統禮樂制度破壞,階層分化或消失,社會戰亂不斷,生存境遇艱難是當時思想家共同面對的時代境況。先秦思想家對此做出的應對雖然不盡相同,但共同點都是開始反思人性,思考生命的意義、生存狀態和社會秩序的重建等問題。老子對“道”進行了形而上學的探索,認為世界萬物的本源是“道”,天地萬物均由之而化生。“道”是一種周而復始的客觀規律:

道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。(《道德經》第四十二章)

故道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而人居其一焉。王法地,地法天,天法道,道法自然。(《道德經》第二十五章)

老子從自然之道的本源出發,探索人的最佳生存狀態、行為規范和社會秩序重建的依據,認為不論是人還是社會都應該尚自然之道。[1]

孔子也講“道”,但他的“道”是倫理之道,源自原始社會的民主和人道主義[2],是基于血緣的人與人相處之言行規范的“道”,即“仁”:

君子務本,本立而道生。孝弟也者,其為仁之本與!(《論語·學而》)

孔子從“孝悌”出發尋找人安身立命的終極根據,建構合乎倫理之道的人的存在狀態和人格模式,以此來重建社會秩序。在家庭內部,以上下輩分的“孝”為縱軸、同輩之間的“悌”為橫軸,在家庭成員之間建立起倫理網絡。再以“仁”為綱,向外延伸到與他人相處的倫理規范,如“老吾老以及人之老”“幼吾幼以及人之幼”“與朋友交,言而有信”“君使臣以禮,臣事君以忠”。

孔子以倫理之道的“仁”來解釋外在行為規范的“禮”的合理性。李澤厚認為這是孔子的創新,是中國哲學史上的創舉,在中國古代思想史上具有劃時代的意義,為漢民族的文化—心理結構奠定了基礎。[3]

宰我問:“三年之喪,期已久矣!君子三年不為禮,禮必壞;三年不為樂,樂必崩。舊谷既沒,新谷既升,鉆燧改火,期可已矣。”子曰:“食夫稻,衣夫錦,于女安乎?”曰:“安!”“女安則為之!夫君子之居喪,食旨不甘,聞樂不樂,居處不安,故不為也。今女安,則為之!”宰我出。子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之懷。夫三年之喪,天下之通喪也,予也有三年之愛于其父母乎!”

周代的“禮”起源于原始的禮儀巫術,是一套外在的約束社會成員的習慣法規、儀式、禮節、巫術,是一種強制性的規定,起到了維護社會秩序的作用。在春秋禮樂制度破壞的情況下,孔子對“禮”重新進行了解釋,以“仁”釋“禮”,用父母之愛去解釋原本外在強制性的三年之喪的理由,把原來服從于“神”的行為規范變為服從于人的心理需求。

由此我們可以看出,對于人性、安身立命、行為規范、社會秩序的重建,老子向外找到了自然之“道”作為依據,孔子向內找到了人內心的“仁”作為根據。

二、老子和孔子人格建構的人性論基礎

“道”是老子和孔子人格建構的本體論認識,人性論是老子和孔子人格建構的原點和歸宿點。人性論解決了人格建構三個方面的問題:“能不能”“為什么”“怎么做”。

孔子的人性論可以概括為“性相近,習相遠”。“性相近”蘊含三層含義: 人性是自然天成;人性具有普遍性、共通性;人性既不變,又可變。不變是指與生俱來,可變因其受個體差異和環境影響。

“性相近”,相近的“性”為何物?李澤厚認為是原始社會的民主和人道主義。[4]

“習相遠”,是孔子對人性問題的哲理思辨。《論語》中有大量的論述:

子曰: “賜也!爾愛其羊,我愛其禮。”(《論語·八佾》)

子曰: “君子懷德,小人懷土;君子懷刑,小人懷惠。”(《論語·里仁》)

子曰:“君子喻于義,小人喻于利。”(《論語· 里仁》)

“習相遠”表明人格有個體差異,不同的身份地位導致人格不同;不同的人格有不同的價值追求,君子追求德、義等,小人以土、利為價值追求;孔子認為身份地位或生存環境不同,則人的價值取向不同,因此才有“君子”和“小人”的區別。

老子秉承自然之道,認為人性的原初狀態為純樸,人性的扭曲、悖亂和世風澆薄,一切皆因人們背離了自身的原初本性。只有道法自然、順應自然,放棄私欲和功利,才能找到安身立命的方法,達到寧靜質樸的狀態。所以,他提倡“大制無割”“見素抱樸,少私寡欲”。

人性論是老子和孔子人格建構的基石。兩位思想家皆認為社會問題、人的生存問題都是人格問題,孔子認為君主不仁,才造成“苛政猛于虎”;老子認為君主要“絕仁棄義”,民眾才能“復孝慈”。因為人性的原初狀態“樸”和“仁”有利于人的生存,有利于建立有序平和的社會。社會是由人組成,社會問題最終要落實到個體,落實到個體的人格建構。老子、孔子的人性論,使他們的人格構建找到了歸宿點,不論采用何種理念、何種方法,最終要回歸到人之初的人性,即老子的“樸”、孔子的“仁”。例如“克己復禮為仁”,約束自己按照“禮”的規范做事即為“仁”。

老子和孔子不同的人性論導致二人在道德觀、政治觀等很多方面存在差異。孔子主張有為,“鳥獸不可與同群,吾非斯人之徒與而誰與?天下有道,丘不與易也”。孔子強調積極入世的精神,主張建立和諧的人際關系,“泛愛眾,而親仁”,以實現對社會秩序的重建。老子看似“避世”,實則也主張社會秩序的重建,但他反對過多的人為干預,主張向自然之道學習,無為而治,社會成員要返璞歸真,唯有復“樸”,社會才能重建治世。

三、老子和孔子人格建構的道德觀

“道”與“德”在古代是兩個不同的概念。“志于道,據于德。”(《論語·述而》)“以道蒞天下,其鬼不神;非其鬼不神,其神不傷人;非其神不傷人,圣人亦不傷人。夫兩不相傷,故德交歸焉。”(《道德經》第六十章)

《論語》中的“道”至少有兩層含義。“道”指倫理。“君子務本,本立而道生。孝弟也者,其為仁之本與!”(《論語·述而》)“道”為仁,“仁”實質是愛,是用于處理五倫人際關系的基本規范。五種人際關系的具體相處規范不同,比如“君使臣以禮,臣事君以忠”,“禮”“忠”是君臣相處的行為規范,“孝悌”是長幼之間的行為規范,“禮”“忠”“孝”都歸屬“仁”的范疇。“道”還指治國理念、德治思想,如“天下有道則見,無道則隱”。

《論語》中的“德”有多重含義:“為政以德”中的“德”是指統治制度,是一種遠古宗教、倫理、政治三合一的帶有原始氏族統治色彩的規則或制度。“德之不修,學之不講”(《論語·述而》)中的“德”是個人的品性。“慎終追遠,民德歸厚矣”中的“德”的含義是原古祭拜祖先的禮儀或社會規范。

后人將“德”與“道”聯系起來,合為“倫理道德”。《論語》中的道德有兩種作用,其一是通過倫理規則規范社會成員之間的關系,以實現社會秩序、制度的構建;李澤厚將其稱為“社會性道德”或“公德”;其二是用于解決生存價值、人生意義、精神慰藉等安身立命或終極關懷的問題,可以稱之為“宗教性道德”或“私德”。[5]

老子的道德觀也解決了這兩個問題,即個體安身立命和社會重建問題。老子的“道”是對萬事萬物運行的客觀規律的高度抽象和概括。老子關注整個宇宙和萬物的本源;孔子注重現實社會,探求社會的本源。從這個角度看,老子“道”的視域要比孔子寬泛。孔子把“德”限定在社會、政治領域,而老子是從世界本源的深度來論述的,如“孔德之容,惟道是從”(《道德經》第二十一章)。“上德不德”“上德無為而無不為”,一切都是自然的存在,無須人為干涉,這就是“德”。老子認為萬事萬物都有自然之道,然而每個個體都有自己的規律,“德”即為規律、規范。

孔子的道德觀以倫理為本,以“仁”為歸宿;老子的道德觀以自然之道為本,以“樸”為歸宿。孔子的道德觀可以說是社會倫理觀和個體品性觀,局限在人倫和社會的范圍內;老子則超越人倫與社會的范圍,注重人、社會與自然之道的關系,強調人倫、社會都要追求“無為”,復歸“樸”的狀態,唯有如此才能實現天人合一。

四、老子和孔子人格建構的實現路徑

老子和孔子在本體論、人性論及道德觀等方面既有聯系又有區別,二者人格建構的實現路徑也同樣有異有同。相同之處是他們都構建了人格最高的理想模式,即老子的“圣人”,孔子的“君子”“圣人”,但兩者對于人格理想模式的內在規定性存在本質區別:

是以圣人處無為之事,行不言之教。(《道德經》第二章)

天地不仁,以萬物為芻狗。圣人不仁,以百姓為芻狗。(《道德經》第五章)

是以圣人終日行不離輜重。雖有榮觀,燕處超然。(《道德經》第二十六章)

圣人無常心,以百姓心為心。(《道德經》第四十九章)

老子認為圣人要無為而治,以百姓之心為心,處事淡然。孔子認為圣人要博施濟眾,“博施于民而能濟眾”。因此孔子更加推崇君子,將人格建構的任務賦予君子。君子原本是貴族階層的代名詞,后逐漸演化成兼具優良品格和社會責任的社會精英的符號和標志。

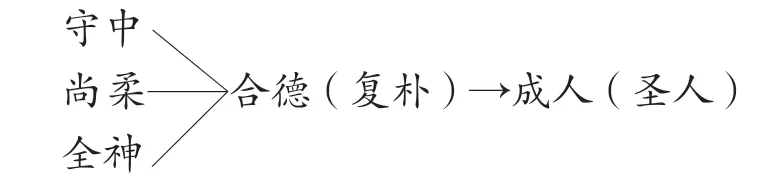

老子構建人格的路徑可以歸結為四個方面:守中、尚柔、全神、合德。

“守中”的“中”是虛靜、無為。“無為”不是無所追求,而是不追求個人利益的得失,只有做到“不自生”,才能成“圣”。“天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生。是以圣人后其身而身先,外其身而身存。”怎么才能無為?虛靜是一種方法,老子認為“致虛極,守靜篤”,才能“復命”“歸根”;返樸達于道,才能“沒身不殆”。“尚柔”是老子人格構建的另一種方法,老子認為“強梁者不得其死”(《道德經》第四十二章),指出過于剛強必然走向死亡。因而人要以柔弱作為生命實踐的原則。“尚柔”一方面可以解決社會生活的紛爭,另一方面有利于人去欲致虛、修身養德。全神合德是人格構建過程中最核心的方法,守中、無為、致虛的目的是為了全神合德。老子主張愛惜精神、節省智識,愛惜精神的原因是把精力用于“積德”,“重積德則無不克;無不克則莫知其極;莫知其極,可以有國;有國之母,可以長久”。

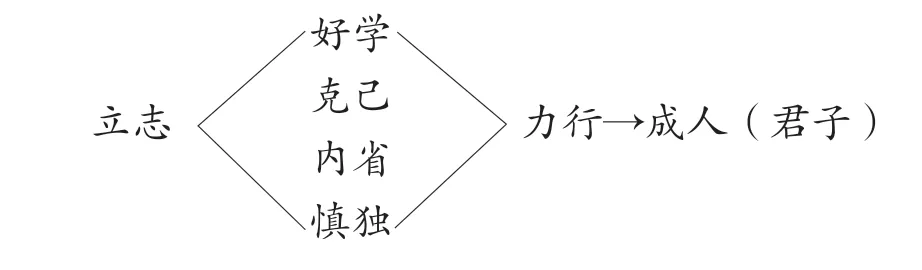

孔子人格建構的內涵側重以仁愛精神維系倫理關系,理想人格的模式是對貴族階層即君子階層進行思想改造,相對于老子的“圣人”更為貼近現實,實現的可能性更強。孔子人格構建的實現路徑是立志、好學、克己、內省、慎獨、力行。

老子和孔子人格建構的思路基本一致:本體—人性—人格—道德—人格建構完成。他們構建人格的目的都是為了實現社會秩序的構建和解決個體安身立命等問題;他們都通過構建理想人格模式實現社會之治。二人的不同之處也是明顯的,老子崇尚自然之道,將人倫、社會的重建復歸于“道”,即“無為”“樸”;孔子偏重人倫關系的構建,主張將人倫規范回歸于仁愛之道。老子承繼進而發展了上古時代先民對自然的哲思;孔子發展了原始民主和人道主義的人文傳統,重視實踐理性。老子和孔子人格建構思想的價值和意義沒有隨著歷史潮流被拋棄,相反,他們的思想對于我們今天解決個體安身立命問題、社會問題,甚至國際問題仍有借鑒意義。