粵北采茶戲

2023-11-06 02:00:29

農家書屋 2023年9期

關鍵詞:唱腔

粵北采茶戲,舊稱唱花燈、唱花鼓、采茶戲或“三腳班”,流行于廣東粵北地區,原有南雄燈子、韶南大戲、連陽調子等3種流派。1950年后逐漸交融匯合,1959年統一被稱為粵北采茶戲。

采茶戲源于唐宋,盛行于明嘉靖期間,現搜集的傳統劇目有一百五十余個,其中《補皮鞋》《裝面眉》《阿三戲公爺》等久演不衰,深受大眾喜愛。

關于粵北采茶戲的來源,有這么幾種不同的說法:有的認為來自江西贛南的采茶戲,有的認為來自湖南益州的采茶戲,有的認為是由粵北本地的“花燈”“紙馬”等民間歌舞發展形成的。確切來說,粵北采茶戲是在粵北山歌、山調和民間燈彩歌舞的基礎上,吸取贛南和湖南益州民間藝術的精華,進而創造的地方戲曲。

據史料記載,采茶戲最早形成于明末江西贛南的安遠縣,由元宵節、春節時的“九龍茶燈”發展成贛南采茶戲,并分別經大余、南雄梅嶺古驛道及“三南”(贛南地區的全南、龍南、定南三縣)傳入粵北和粵中東江、韓江流域,再與當地的山歌結合,最后逐漸發展成為如今的粵北采茶戲。

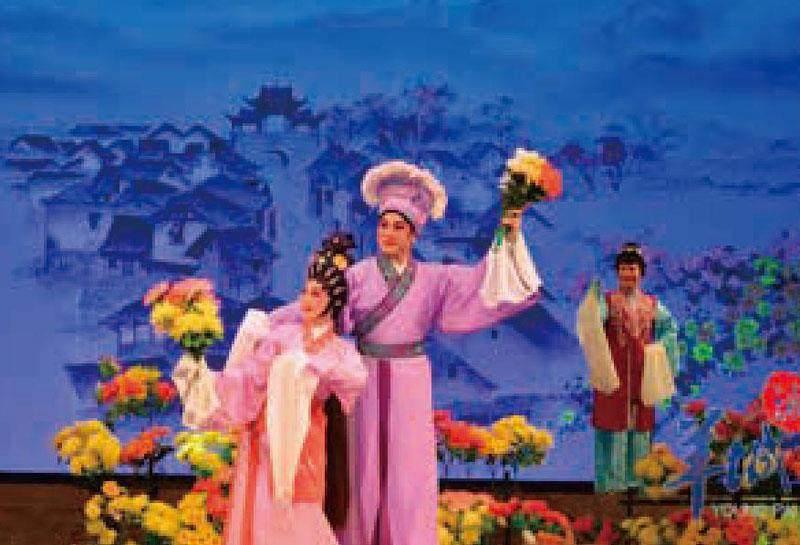

粵北采茶戲距今已有200多年的歷史,多以旦、生、丑三角色表演。音樂風格活潑明快,以鑼鼓管弦伴奏為主,唱腔則主要融匯本地的山歌調、民間說唱和風俗音樂,分為采茶戲、燈調、小調,小調又因定弦不同而分為南北兩路。唱腔結構基本是曲牌連綴。

粵北采茶戲的表演形式載歌載舞,形態健美、剛健敏捷、輕松奔放,富有鄉土氣息,有高矮步、云手、摸步、扇子花、獨舞、對舞等特有形式。這其中的一小部分取材于民間傳說和神話,大部分則取材于勞動人民的現實生活。

(來源:韶關市人民政府)

猜你喜歡

河北畫報(2021年2期)2021-05-25 02:07:14

當代陜西(2020年23期)2021-01-07 09:25:24

黃梅戲藝術(2020年3期)2020-10-19 09:21:16

戲曲研究(2020年4期)2020-07-22 06:32:52

黃梅戲藝術(2020年1期)2020-05-14 13:48:54

黃梅戲藝術(2019年4期)2019-12-30 06:11:06

活力(2019年22期)2019-03-16 12:48:00

魅力中國(2019年35期)2019-01-13 15:55:56

黃梅戲藝術(2018年4期)2018-07-06 02:31:52

戲曲研究(2017年2期)2017-11-13 03:10:30