塑造人格健全、面向未來的新時代好少年

黨的二十大報告指出:“教育是國之大計、黨之大計。培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人是教育的根本問題。育人的根本在于立德。”新時代的教育,不僅要傳授知識,提升學生的能力,更要培養學生堅定的理想信念和高尚的道德品質。

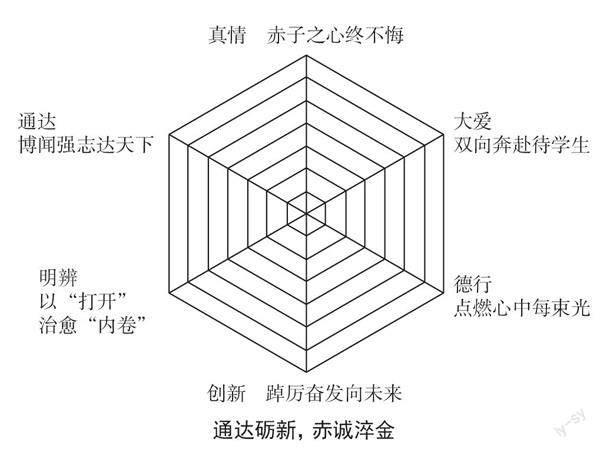

在31年的執教生涯中,我秉持“為黨育人、為國育才”的初心,以“通達礪新,赤誠淬金”為核心價值,著力塑造人格健全、面向未來的時代好少年。

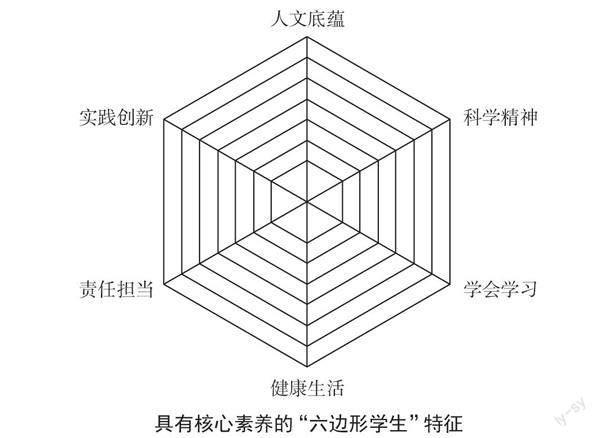

基于上述思考,我在實踐中探索出一套行之有效的“六邊形教育”理念。

在將自己錘煉成“六邊形教師”的同時,我也不斷培養“六邊形學生”“六邊形集體”“六邊形家校共育互動關系”,通過一個個小六邊形的強強組合,筑成以小隊、中隊為單位的一個個團結、堅強、充滿活力的蜂巢式六邊形矩陣。

一、真情:赤子之心終不悔

20歲那年,當我來到上海交通大學附屬小學執教時,一個遠大理想就已深深地根植在我的血脈中:以于漪老師那樣的特級教師為榜樣,一輩子做好這件事——做一名真正稱職、真正優秀的一線老師!

“三旬尚遠濃煙散,一如年少遲夏歸。”我的大半人生都與交大附小有關,我見證了它的變化,它更見證了我的成長與收獲。回望這30年,時移世易,但不改的是我的初心,不變的是我的真情。無論事業處于高峰還是低谷,無論環境如何改變,我永遠充滿激情。站上講臺、面對學生的那一刻,我總能立刻激活全身的細胞,用激情書寫對教學的追求。

就拿語文課《中國美食》來說,春光給我帶來靈感。我連續幾個周末去媽媽的菜園采摘馬蘭頭,并帶回家挑揀、清洗、焯水、切配、調味。我把它們裝進幾個飯盒,帶到教室里與學生分享。“舌尖上的語文課”讓活生生的“中國美食”走出書本。孩子們不僅品嘗到了泥土的芬芳,更在這種沉浸式的教學中切身感受到了語文花園的美妙滋味,對語文課的興趣與專注度明顯提升。他們既期待著再一次分享語文老師親手烹飪的“中國美食”,更深刻地將書本知識轉化為生動認知和鮮活記憶。

“赤子之心,至誠之道,知行合一,彼岸之橋。”常懷赤子之心,這是教育事業最深沉的情感底座。

二、大愛:雙向奔赴待學生

美國教育家薩喬萬尼推崇:“學校是一種共同體。”在這個共同體里,最重要的當然是師生共同體,這個共同體建設得成功與否會直接影響到學生的未來發展。能否以高質量發展的教育工作創設高品質的班級生活、校園生活,事關校內教育的成敗。

學校共同體是愛的共同體,是一個溫暖的“大家庭”,在建設這一共同體的過程中,班主任尤其責任重大。作為高品質班級生活的引領者,我始終堅持愛的雙向奔赴,通過這樣一種正循環的良性互動,實現集體的螺旋式上升發展。

從投身教職的那一刻起,我秉持著讓學生先喜歡上我這個人,再喜歡上我執教的這門課的理念,真心對待每一個學生,耐心呵護,真誠鼓勵,無私陪伴。

例如,對于舍不得離開家長、在學校里長期愛哭鼻子、不能習慣校園生活的學生,我會放棄晚上和周末的休息時間,無數次與家長談心,幫助他們首先在心理上“斷奶”,繼而給予孩子正向引導,讓家長與孩子同時“獨立”,幫助孩子逐漸適應校園生活。在個別學生身上,我甚至用長達一兩年的時間幫助學生及其家長調適心態,使學生更好地融入集體生活,邁好求學的第一步。

在2022年疫情期間,我在關注全班同學網課情況、家庭情況的同時,重點關注家庭存在特殊困難的學生。對個別因家長暫時缺位、無法適應獨立網課生活的學生徹夜陪伴,確保他們的身心健康不受影響,保持良好的學習和生活狀態。

需要強調的是,我并不是單純地寵愛甚至溺愛學生,更不是通過“蜜糖式”的愛去博取他們的積極回應,而是在無私愛學生的同時,依然堅持教育評價的基本原則,堅持公正、公平地對待學生,既包容他們的缺點,給予成長的空間,又會及時、合理地指出癥結,幫助他們獲得更好的成長。也正因為如此,孩子們對我總是既熱愛又敬畏,總是迫切地希望在他們所敬愛的老師面前表現出更好的自己,并為此不斷努力、持續奮斗。

三、德行:點燃心中每束光

在德育中,我尤其重視“用生命影響生命”,注意發掘和最大程度地激發學生心中向善、求真、篤行、明思的力量,使每個個體都能向陽而生,成為一個優秀的“六邊形學生”,繼而用一個個六邊形的組合搭建一個團結友愛、積極向上的“六邊形集體”。

在此過程中,我尤其注意基礎薄弱、內驅力較弱甚至存在特殊情況的困難生,在給予平等、包容的基礎上,著力捕捉微光,用一束微光點燃他們內心的火焰。

曾有一個男生非常厭學,甚至在學校里鬧絕食。一到午餐時間,他就逃去操場。面對這樣的難題,我首先樹立“不拋棄,不放棄”的原則,從心里尊重、包容和接納每個學生的差異,真正走進學生的內心,了解其真實需求,發掘其隱藏的閃光點。

從每天陪著他一起吃飯,到發現他因為口味喜辣吃不慣集體午餐、允許他自帶老干媽醬料拌飯,再到發現他具有表演京劇、朗誦和跑步的特長,頭腦聰明,口才了得,并為他創設展示才華、贏得自信的舞臺,我對他采取了差異化的育人策略,以文體特長作為激發學習正循環的抓手。

真心付出總有收獲。這名曾經膽怯、害羞、缺乏自信的“困難生”從三年級開始融入集體,午餐時間和大家一起吃飯,并逐漸養成良好的學習習慣。他爭當中隊委員,積極努力向優秀的同學靠攏。四年級時,我推薦他去徐匯區青少年活動中心進一步學習京劇,他的優異表現獲得全班的認可,成功當選體育委員,還成為光榮的升旗手。五年級時,他不僅在畢業典禮上參與主持、表演京劇、朗誦詩歌,還當選為徐匯區“學生區政助理”。后來,這名學生一路成長,相繼升入世外中學、復旦大學。目前就讀于美國常春藤名校之一的賓夕法尼亞州立大學。

他的蛻變不僅令同學們感到驚訝,更令他的家人感到驚喜。對于參與和見證他成長的教師來說,他獲得自信、贏得進步的過程也讓我滿懷欣慰。

“德為先,能為上,行為善。”德行之光可以照耀學生的人生路。在“生活浸潤”中教化學生個體,影響學生集體,是一個優秀教師的必備素質。

今年以來,我作為項目指導教師,以“生命教育”“感恩教育”和“同伴教育”的理念為支撐,利用學校搭建的社區實踐“源源觀察員”項目平臺,積極帶領學生關注身邊特殊的同齡人——自閉癥患兒。通過走訪自閉癥少兒康復機構,發起“我與星寶交朋友”定期交流活動,開設“我們與星星有個約會”主題班會課,發布關愛自閉癥兒童倡議書,認領幫助自閉癥兒童愛心崗,循序漸進地以項目化形式發動全班同學及其家庭共同關愛這一特殊群體。

參與一系列活動后,學生及家長在付出愛的同時,更多地收獲了愛、傳遞了愛,是一種非常珍貴的生命教育體驗和效果顯著的感恩教育抓手。未來,這一德育活動將持續開展,其目的不僅是打造一個社區觀察實踐的德育品牌項目,更重要的是,讓學生在項目化的學習和實踐中獲得心靈的成長,播撒大愛的種子。

四、創新:踔厲奮發向未來

當前的社會環境在不斷變化,無論是多媒體手段的出現給課堂教學帶來的便利,“網課時代”給遠程教學質量帶來的挑戰,還是學生家庭和社會對教育方式和成果的期待閾值不斷提高以及社會輿論場的不斷變化,都倒逼教師正視城市數字化轉型的科技浪潮,做一個善于和數字科技打交道的弄潮兒。

2021年9月,上海為深入貫徹習近平總書記關于網絡強國、數字中國、智慧社會的重要思想,公布《關于全面推進上海城市數字化轉型的意見》。我敏銳地意識到,根據教育要“面向現代化、面向世界、面向未來”的要求,教師的教學方法和手段以及班級共同體的治理也需要從內核里深入推進數字化轉型。

基礎教育一線的數字化轉型,并不僅僅是增加或進一步更新多媒體教學設備的采用,更重要的是要在理念和抓手上更深入地探索如何從教學、師生共同體治理等數字化場景建設中創新突破。

我作為年級組長,推動全年級采用“班級優化大師”這一專門管理、評價學生課堂行為的應用系統,通過其學生學情數據分析、課堂及時點評、加強家校聯系等多種功能模塊,利用趣味性十足的師生互動體驗教學,充分調動學生參與課堂的積極性,多維度地幫助教師記錄學生的課堂表現,使學生在愉快的氛圍中會學習、愛學習,有效促進學生自我管理能力的提升。實踐證明,“班級優化大師”通過直觀、可視的數字化手段實現了四大效果:激發學習興趣、提升學習效率、活躍學習氛圍、加強家校溝通,成效顯著。

同時,在家校共育關系的數字化場景建設中,我在全校率先創立中隊專屬微信公眾號,已覆蓋兩屆學生。這一創新性的德育平臺成為提升德育質量的有效抓手,提高了家校溝通效率,成為家校之間良好的紐帶和橋梁。

五、明辨:以“打開”治愈“內卷”

在培育和發展家校共育關系的過程中,公心、公平、公正、公議是教師的首要準則,同時,明辨和定力對于教師而言也是非常重要的。

回到“六邊形”這一話題,我們可以觀察到,六邊形既不像正方形、三角形那樣尖銳,又不像圓形那樣圓滑,這并非巧合,而是象征著一名“六邊形教師”既講原則,又有待人接物之方法,能協同處理、和睦關系。

作為一名有幸始終獲得家長信賴和尊重的教師,我的特點首先是一個“真”字。教育家陶行知先生說過:“千教萬教教人求真,千學萬學學做真人。”大道至簡,唯真不破。一個“真”字為我贏得了與家長的坦誠相待,也贏得了家長們對學校和班級的無私支持。

近年來,我數次發現學生和家長一知半解地套用所謂的網絡熱詞,如“霸凌”“PUA”“冷暴力”等,來評價一些被歪曲和放大的行為和現象。對于這種苗頭,我首先是不激化矛盾、不偏聽偏信,第一時間面向全班公開、公正、公平地開展調查,在全班同學面前還原事實真相。同時,我會堅決遏止這種趨勢對家校共同體和班級共同體建設的負面影響,將“第一扇破窗”迅速修復,極力遏制社會尤其是網絡負能量對班級環境的污染。

我理解家長的焦慮,但絕不助長這種情緒的蔓延、滲透,相反,在鮮明、堅決地遏止其負面影響的同時,我提倡用“打開”的方式來治療“內卷”,即互相打開心門,坦誠交流,在溝通中調適家長的焦慮情緒,從而讓他們卸下防備、消除敵意,使家校能充分協同,合力推動學生的健康成長。

于漪老師說:“教育不是結果,而是生命展開的過程。”在很多次談心中,家長都會被我的真誠和啟發打動,甚至落淚。個別氣勢洶洶來“告狀”的家長最后帶著自責離開,決定要走出“內卷”的零和博弈,打開自我,“展開生命”,成為真正能呵護學生心靈健康成長的精神后盾。

六、通達:博聞強志達天下

“天地交而萬物通”,這是上海交通大學得名的由來。傳承交大文化的我校以“通”為教育哲學。在教學中,我亦聚焦一個“通”字,立足校本,家校共育,培養綜合能力全面發展的“六邊形學生”。

素質教育是全球教育的發展趨勢。在新教育實驗的發起人朱永新教授的最新教育理論合集《教育,一起向未來》中,他圍繞“新時代,新教育,在‘雙減和5G科技浪潮來臨之際,教育需要做出怎樣的改變”的主題,展開了翔實論述。

放眼全國,新課改后,項目式學習、啟發式教學、體驗式教學、參與式學習、小組合作學習等更有利于調動學生主動性與積極性的教學方式,百花齊放。我也結合校園文脈和教育哲學,開展了各類創新型的通識教育嘗試,包括源源班級文化、源源勞動教育、源源儀式教育、源源社區觀察員等,也都取得了顯著效果。同時,我根據不同的社會環境和教學環境特點,不斷創新方法,開展更加多樣化的能力培養。

例如,在2022年網課期間,我因地制宜、因勢利導,在語文課上帶動學生們一起通過朗讀類程序“為你誦讀”,誦讀紅色經典,傳承紅色文化;又將話筒和上課的權利交給學生,讓剛上二年級的學生自己選擇課題備課,制作圖文并茂的PPT課件,以直播形式面向全班

講課。

這些創新之舉既讓學生覺得耳目一新,對學習激發起無窮興趣,更重要的是,它們提高了學生的表達、整理、思考、動手等多種能力,也增強了孩子們的自信。經過網課期間的鍛煉,這個尚處于二年級的班級就涌現了一批令人驚喜的小主播,他們的誦讀和講課落落大方,口齒清晰,富有激情和感染力,不僅能在之后的課堂教學中表現出良好的狀態,更成為可以走上大舞臺的升旗手、主持人等“小明星”,渾身散發著自信的風采。

古人云:“達則兼濟天下。”從教育學視角來看,“達”包含著“天地交而萬物通”“天下達道”“有達于理者”等意義。要培養面向現代化、面向全球、面向未來的接班人,首先就要培養博聞強志、通達天下的學生,這樣的學生未來一定會創造無愧于時代和人民的成就。

不墜青云之志,寧移白首之心。在教育這條理想之途上,我不曾停下探索的腳步,始終秉持赤誠初心:“捧著一顆心來,不帶半根草去。”在奉獻中體現價值,在平凡中成就偉大!

作者簡介

謝華,上海市徐匯區交通大學附屬小學班主任,上海市小學育人環境建設與管理研究實訓基地學員。參與編寫上教版《勞動教育》(二年級下)、《上海市勞動實踐指導手冊》(生產勞動板塊)。所參與的課題被立項為2023年教育部重點課題;所帶班級曾被國家教育部命名為“鄒韜奮”班、徐匯區優秀中隊。個人曾獲得上海交通大學思源基礎教育銀獎、區“園丁獎”、中青年骨干教師、育人獎提名獎等。