19 ~20 世紀初新馬地區華人肖像圖式的流變

王文欣

引言

中國傳統的祖先容像形制多為立軸、全身像,通常繪像主以正面、端坐的姿勢坐在椅子上,身穿正式的、符合其社會地位的衣冠,神態莊嚴肅穆。畫法有對人寫生,也有揭帛、追影等。一般在過年祭祀等時節小心取出懸掛,儀式結束后,再鄭重收起。①

歷史上移居海外的華人承襲和認同儒家尊崇祖先的“孝道”觀念,因此同樣注重對祖先的祭祀和紀念,并且亦存在紀念性肖像畫的使用與制作。其與中國傳統祖容像存在深刻淵源,又發展出自己的鮮明特征。這些存世的海外華人肖像較少得到關注,比較成規模的梳理有新加坡國立大學博物館2013 年舉辦的“裝扮峇峇:近期肖像畫捐贈展”(Dressing the Baba:Recent Donations of Portraits)、2014 年的“繼承與挽救:華人肖像館藏展”(Inherited and Salvaged:Portraits Chinese Collection)及與展覽配套的圖錄、文章。②與中國傳統祖先容像研究面臨的問題類似,海外華人肖像也存在藏地分散、像主身份不明等問題,對還原圖像原本的制作、使用和闡釋語境造成很大困難。此外,關于其制作地點、畫師身份等問題,相關研究也非常少。本文將基于圖像和史料,探討19 ~20 世紀初海外華人肖像圖式的流變。囿于材料獲取和文章篇幅限制,我們將重點放在新加坡和馬來西亞地區,兼及與之在地理和文化上關聯較為密切的印度尼西亞的爪哇地區。

一、傳統與偏離:早期華人的肖像圖式

早期華人肖像的代表之一是馬六甲華人甲必丹(Captain)③李為經(1614 ~1688)的肖像畫(圖1)。這是一卷全身像,創作時代不詳,藏于馬來西亞馬六甲青云亭。法國學者蘇爾夢(Claudine Salmon)認為,肖像繪制者生活的時代已是清代,對明代男性服飾不甚熟悉。又或者這卷肖像是摹本,原本已經被毀。④蘇爾夢同時指出了這幅肖像畫的特殊之處:畫中李為經臉部微側,非正面像;“像主的雙手藏于袖中,這是女性祖先像常見的姿態,自明代以后,在男性肖像圖中似乎并不常見。”⑤

圖1:李為經像,材質不詳,馬六甲青云亭藏,Kee Ya Ting 攝

然而如果我們將李為經像與中國本土肖像畫加以對比,不難發現李為經像并沒有那么特殊。關于非正面像問題,中土早期容像發展本身就經歷了從側面、向半側面、再向正面的演化。⑥至明代,正面像雖屬常規,但并非定式。今藏故宮博物院的沈周半身像即為微側半身像,稍晚的徐璋《松江邦彥畫冊》中也多見微側坐于椅上的全身坐像,亦有不少呈“雙手藏于袖中”的姿態。這卷李為經像更加值得關注的點是其衣冠,其冠服打扮表面上看似明代儒生,但仔細體察可以發現,他頭上所戴是前方飾有帽正的莊子巾;所穿并非晚明文人儒生所常穿的交領鑲白色護領直裰,而是對襟直領、近似披風的服裝,殊為奇特。這卷肖像畫如果如蘇爾夢推測作于清代,作畫者或復制者已不熟悉前明服飾,便可以解釋像主服裝的蹊蹺。但另一方面,李氏人生的中后期,中國已由明入清,畫像卻不作滿族衣冠,其心態頗可揣摩。

李為經,字宏論,別號君常,同安縣嘉禾里(今廈門)人。據青云亭內所立康熙二十四年(1685)《甲必丹李公濟博懋勛頌德碑》碑文,李為經“因明季國祚滄桑,遂航海而南行”。可知他為逃避清朝統治至馬六甲經商,成為繼鄭芳揚(1632 ~1677)之后的第二任華人甲必丹。為其立碑者不用清年號,而使用“龍飛”年號,以示有別于中土。⑦這卷李為經肖像現存馬六甲青云亭。青云亭既是華人寺廟,又是葡萄牙和荷蘭統治時期華人甲必丹的辦事場所,集政務、法庭和信仰中心等功能于一體。1825 年英國從荷蘭人手中接管馬六甲,隨即廢除甲必丹制度,華人社群遂以青云亭亭主取代甲必丹。薛佛記(1793 ~1847)擔任青云亭第二任亭主后,于1845 年重修青云亭,將鄭芳揚、李為經入祠青云亭,并分別刻碑文。⑧李為經肖像也入藏其中,以示華人社會崇敬先賢、禮拜古圣之禮。由此,這張李為經肖像畫無論其起初的制作目的為何,在事實上卻發揮了祭祀容像的功能,而像主的服飾則成為晚明遺民心態的直接寫照。

除李為經像這樣存在一定偏離性的肖像外,在19 世紀中期以前的早期華人容肖像中,更多見與中土祖先容像幾乎無二致者。如馬來西亞馬六甲陳氏祠堂藏老年女子肖像畫(圖2)和新加坡亞洲文明博物館藏夫婦肖像畫掛軸(圖3),均為正面像,有明顯的程式化色彩。前者頭戴鳳冠,衣著雖非有品級的補服,但華貴鋪張,顯示出像主富裕的生活環境。而夫婦肖像畫的服飾則樸素整飭,男性像主手拿折扇,上書身份、名諱。這些肖像畫的制作地點待考,或為中國本土畫師繪制再由主任攜至海外。值得注意的是,至清代,中國本土已發展出夫妻二人合繪于一畫之上以及家族多人群像的模式,但就目前所見早期海外華人肖像畫而言,則多作單人像。

二、歐風與融合:華人肖像圖式的新發展

19 世紀,中國肖像畫制作經歷了時代的演變。廣州作為中國當時對西方的“一口通商”口岸,出現了一批專門生產外銷畫的作坊。這些作坊的技法較為西化,主要出產肖像畫、風景畫,主顧多為西人,也有少量中國商人。19 世紀,新馬地區也在發生巨變,1819 年新加坡開埠,萊佛士(Thomas Raffles,1781 ~1826)代表英帝國在新加坡設立商站。1826 年,英國以新加坡、檳城和馬六甲為“海峽殖民地”(Straits Settlements),南臨荷蘭控制下的荷屬東印度殖民地。隨著這一地區的開發,華人社群進一步壯大,出現了“土生華人”群體(peranakan)。Peranakan 一詞源自馬來語anak,字面意思是“孩子”,指的是本地出生華人以及馬來人與華人通婚的后代,也稱“馬六甲華人”(Straits Chinese)或“峇峇和娘惹”(Babas and Nyonyas)。

這一時期新馬地區華人肖像制作也出現了一定的變化,呈現出中西交融碰撞的特色。圖4 即其中一個典型案例,這是一幅油畫,畫的背后有畫家簽名“羅以湖”。⑨畫中男子名叫陳金聲(Tan Kim Seng,1805 ~1864),字巨川,出生于馬六甲,祖籍福建省永春,其父名陳瑞布,字爾帛。陳金聲是第三代土生華人,接受過良好的教育,精通中、英、馬來語多種語言。新加坡開埠后,他冒險至新加坡經商,開辦了金聲公司,以此契機成為巨富。陳金聲熱衷公益事業,是著名的新加坡華文教育創始者。⑩他對馬六甲地區的公共設施建設也懷有巨大熱情,受到華人社群的廣泛尊敬,成為繼薛佛記之后青云亭第三任亭主(1847 ~1864)。?而青云亭代表的福建幫,又是華人社群中實力尤其雄厚者,在19 世紀是新加坡最大的華人群體。?

圖3:佚名祖先容像,紙本設色,179.6 厘米×86.9 厘米,新加坡亞洲文明博物館藏

圖4:陳金聲像,19 世紀中期,油畫,97 厘米×76 厘米,新加坡國立大學博物館藏

陳金聲肖像畫的材質、構圖和技法更接近西洋肖像畫或廣州外銷畫的脈絡,充分顯示出當地行商華人對新鮮事物的敏感性與接受度。黑色的純色背景屬西方油畫傳統,可令觀者視線聚焦人像,這一手法也見于一些中國本土受西方影響的人像,如《康熙皇帝讀書像》(故宮博物院藏)等。像主陳金聲坐在一張紅色西式沙發上,未戴帽,剃頭留辮。面部無須,神色端正凝重,五官神態刻畫寫實逼真,有別于中國傳統肖像畫結合照相術進行理念化描繪的手法。畫中像主身穿藍袍,衣物有自然褶皺,姿態較傳統肖像畫顯得更為放松。但此畫亦有區別于典型西方肖像畫之處,畫面雖引入了西洋明暗對比法,但明暗對比比較弱,整體的光源接近柔和的正面光。其繪制技法仍顯得生澀而僵硬。畫中人物面部基本為正面,接近中國祖先容像的正面姿勢,僅身體微轉,姿態略顯局促。此外,畫中男子右手執一把中國傳統折扇,扇面繪山水小景,暗示主人具有良好的中國傳統文化素養。

稍晚于陳金聲的陳金殿,其肖像畫(圖5)則在傳統中國肖像畫和西洋肖像畫這兩極之間,傾向于前者。這張肖像有一定殘損,據博物館著錄信息,此畫有簽名“Drawn by Ong Kwee Huang,Coleman Street No. 22, Singapore, AD 1887”,可知為一華人畫家繪制。畫中男子頭戴瓜皮小帽,剃發留辮,面部無須。身穿黑色對襟馬褂,胸前有一暗織圓形花紋,內著提花藍色長袍,足蹬黑色布鞋。其坐具被身體遮擋,似為一凳。右手執一柄折扇,扇面繪中國傳統山水。左手小指戴一枚戒指,肘部倚在一張中式圓形茶桌上,桌上擺放著花瓶、茶杯和書籍等物。畫面明暗對比不強烈,僅衣服褶皺和足部有一定的立體感。此畫為紙本繪就,因此沒有陳金聲像中油畫顏料調和涂抹的痕跡,整體設色接近傳統中國肖像畫,人物五官神態刻畫精微,顯示出畫工深厚的造型功底。值得注意的是,像主姿態已從正面或接近正面變為四分之三側面,這是19 世紀下半葉華人肖像的典型特征之一。

圖5:陳金殿像,1887 年,紙本設色,100 厘米×70.5 厘米,新加坡土生華人博物館藏

陳金殿(Tan Kim Tian,1832 ~1882)亦為馬六甲土生華人,為陳金聲族人。他15 歲來到新加坡,起初在洋人創辦的船務公司做雜役,得上司賞識,進入夜校學習英文。不久被擢升為貨艙管理員及買辦,負責管理杜仲膠(gutta percha)、丁香、藤條等物資。1871 年,他和兒子陳明遠在披粦士街(Prince Street)1 號開辦了新加坡最早的輪船公司之一,陳金殿父子輪船公司(Tan Kim Tian and Son Steamship Company)。公司初創時僅有三艘帆船和兩艘小型蒸汽船,隨著業務蒸蒸日上,發展為擁有11 艘船只的船隊,后又進軍造船業、旅游業等多種產業,躋身知名船務運輸公司之列。1882 年陳金殿去世,享年50歲。陳金殿還擔任過陳氏宗祠首任會長,建牡丹樓作為陳氏的祖宗祠堂。這張陳金殿像即藏于牡丹樓,供陳氏后人瞻仰,亦有慎終追遠的意味。但需要注意的是,這張畫背后的簽名署1887 年,此時陳金殿已去世,因此肖像為追繪,且很可能是根據照片繪制。這也解釋了它為何明顯區別于傳統祖先容像,又不同于西方肖像畫,卻與同時代萌芽的華人攝影照片中人物的姿勢比較相似。關于肖像畫與肖像照發展的關系,下文還會進一步闡述。

陳金殿像可與另一張華人肖像(圖6)進行關聯對比,后者在新加坡亞洲文明博物館的登記系統中未具像主名姓。對比這幅肖像的畫面構成與該館藏陳明遠夫人像,以及陳明遠存世肖像照的面部(圖7),本文推測像主當為陳金殿的長子陳明遠(Tan Beng Wan,1851 ~1891)。陳明遠在新加坡萊佛士書院接受教育,少年時代就追隨父親學習經營業務。陳金殿去世后,他接過輪船公司總經理職務,37 歲時躋身為市議員,曾在華人參事局(Chinese Advisory Board)任職。但陳明遠亦早逝,于1891 年12 月逝于牡丹樓。陳明遠歿于盛年,這張肖像恐為死后追繪。

圖6:陳明遠像,19 世紀晚期,油畫,83.5 厘米×63 厘米,新加坡亞洲文明博物館藏

圖7:陳明遠肖像照,19 世紀晚期,62.2 厘米×45.8 厘米,新加坡土生華人博物館藏

這張肖像中的男子為四分之三側面,剃發留辮,頭戴瓜皮小帽,面部刻畫精細入微,具有鮮明的個人特質。身穿藍色長袍,外罩黑色對襟馬褂,足穿白襪布鞋。像主身體姿態放松,左手放于膝上,右手拿折扇,左手小指和右手食指各戴一枚碩大的戒指,似為印鑒戒指。右肘部倚在一張烏木嵌螺鈿方幾上,與所坐的椅子為一套,這類家具是南洋商賈巨富所愛,較之陳金殿像,更增添一層奢華。方幾上設花瓶、茶盞,隔層中置線裝漢籍一套六卷。此畫較之陳金殿肖像明暗對比進一步減弱,幾乎沒有明顯的光影,色塊多平涂。像主所處空間與陳金殿像相同,均鋪有方形瓷磚,但陳明遠像的畫家顯然未熟稔西洋焦點透視的規則,透視明顯失準,令其空間感遜于陳金殿像。

陳明遠夫人像(圖8)與陳明遠像應為一套。從整體的風格手法、陳設家具及地面瓷磚透視來看,當與陳明遠像出于一人之手,或為同批次繪制。較之以上幾幅男子肖像,陳明遠夫人的表情更加嚴肅。觀其年齡較之陳明遠更為年長,未知是否陳明遠早逝,而夫人去世較晚所致。

圖8:陳明遠夫人像,19 世紀晚期,油畫,84.5 厘米×62.5厘米,新加坡亞洲文明博物館藏

畫面中的女性為典型的海峽地區娘惹裝扮,以黑色織金上衣(baju panjang) 搭配紅色裙(panjang/batik sarong)。上衣以胸針扣起固定,這種胸針名kerosang,三個一組。發型是典型的娘惹發式:發辮緊緊向后扎起,扎成一個高發髻,用名為chochok sanggol 的發簪固定。畫中女性身體向其左側扭轉。左手小指戴一枚戒指,拿一條黃色手絹,肘部倚方幾。方幾上擺放著一盆蘭草、一個置物小盒,下置一唾壺。唾壺在馬來語中名為tong luda,因當地人喜嚼檳榔,唾壺是居家日用必備用品。畫中這類高頸款唾壺多放在地上,還有更為小型和低矮的形制放于桌上。唾壺表面多施鳳凰牡丹等吉祥紋樣,也成為閑適富貴的象征,被繪制入畫中,烘托女主人的社會地位,也表現出濃厚的土生華人文化色彩。

陳金殿、陳明遠和陳明遠夫人肖像在構圖和人物姿態上呈現出高度的相似性,他們代表了海峽殖民地華人肖像畫制作的一種新格套,即人物為四分之三側面坐像,環境光線充足,人物全面受光,面部少明暗對比,較為規整,筆觸細膩,色塊平整。環境以邊幾、小桌等家具增加空間感,同時點綴花盆、花瓶、茶杯等物,以彰顯人物的身份和地位。這一格套呈現出強烈的“攝影性”,在19 世紀后期的存世海外華人肖像畫中多有所見(圖9)。而在較為“規整”的格套背后,有當時畫像館批量繪制肖像畫的需求驅動。?

圖9:印尼華人夫婦肖像(局部),約1890 年,油畫,54 厘米×39 厘米,新加坡國立大學博物館藏(圖片來源:“裝扮峇峇:近期肖像畫捐贈”展覽手冊)

三、技術與變革:攝影術與華人肖像圖式的演變

1839 年8 月19 日,達蓋爾銀版攝影法(Daguerreotype)在法蘭西學院的注冊,標志著攝影術的正式發明,并在不久后傳入中國。兩位美國學者郭偉杰(Jeffrey W. Cody)和范德珍(Frances Terpark)在總結西方攝影術傳入中國后的歷程時,認為攝影術“在影響中國傳統視覺表達方式的同時,反過來又受到這個傳統的影響”。?一方面,肖像畫日漸為新興攝影術所“介入”,傳統肖像繪制手法受到攝影術的影響,還出現了從照片再到肖像畫的“反向生產”,即先拍攝照片、再根據照片繪制肖像。?另一方面,最早一批跟隨外國攝影師學習攝影術的中國人也多為肖像畫師;?早期中國本土攝影人像的姿態和道具也在很大程度上受到祖先容像的影響。19 世紀晚期有西方攝影師記錄了中國顧客拍攝照片的要求:

“中國本地人在拍攝肖像時必定要拍正面像,坐姿端正,雙耳露出,眼睛直視鏡頭,似是與相機對峙。他們身旁必須放上一個小茶幾,幾上擺設假花。他們的臉上不可以有陰影,照相時必定要穿最好的衣服,手持扇子或鼻煙壺等心愛物品,而他們的長指甲也必定在炫耀之列。”?

這基本上是依據中國本土祖先容像制作的程式來對攝影這一新興事物提出的要求。也有一些接觸西方事物較多、態度較為開明的人士,在拍照時并未采取容易讓人顯得僵化刻板的正面像,如晚清駐英公使郭嵩燾的肖像照,身體即微微轉向右側。但拍照背景和道具的“格套”至20 年代仍舊被延用,魯迅先生在雜文《論照相之類》(1924)中寫道:

“所以他們所照的多是全身,旁邊一張大茶幾,上有帽架、茶碗、水煙袋、花盆,幾下一個痰盂,以表明這人的氣管枝中有許多痰,總須陸續吐出。人呢,或立或坐,或者手執書卷,或者大襟上掛一個很大的時表……”?

以上兩條對中國人拍攝肖像照時背景和道具的描述,與19 世紀末新馬地區華人肖像畫所折射出的情況頗為相似。而中國早期攝影史上照相館與畫像鋪相伴經營這一重要現象,也同樣見于新馬地區,照相館往往同時提供“攝影服務、照片手工上色服務,以及將照片復制為肖像畫服務”。?華人又在此業耕耘頗深。19 世紀40 年代,在東南亞多地已有多家照相館,至19 世紀下半葉更加普遍,如新加坡的瑱綸影相(Pun Lun Studio)?、冠新影相(Koon Sun Studio),以及更晚一些的新加坡劉氏兄弟像館(Low Kway Soo & Co)?、檳城的新永電影室(Windsun Photo Studio)等等。在這背后是19 世紀末英屬馬來亞殖民地進一步擴張以及中國人“下南洋”潮。至20 世紀20 年代,華人照相館在東南亞地區已呈壟斷態勢。

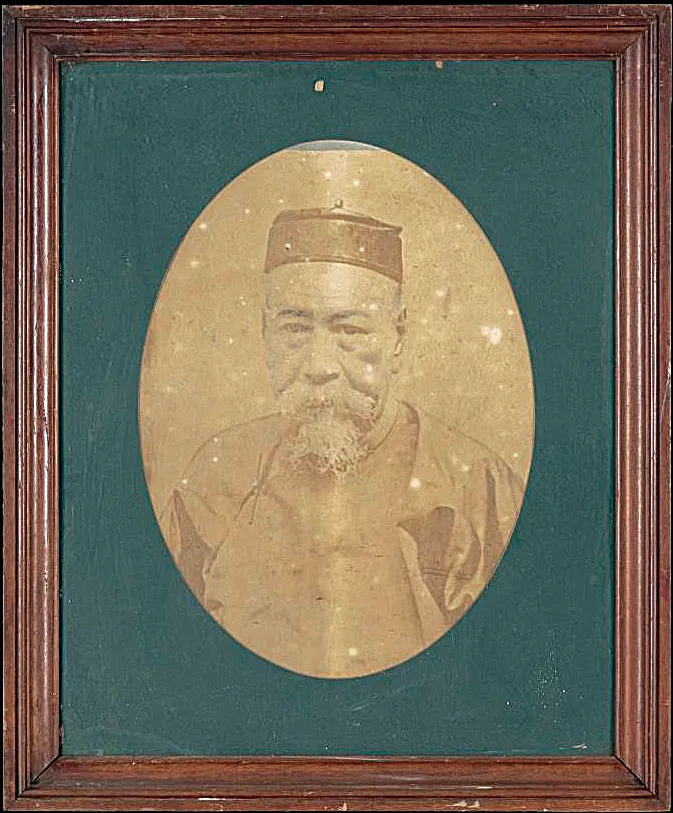

在19 世紀末20 世紀初的中國,碳精筆肖像畫這一過渡產物曾風靡一時,以兼顧傳統容像的格套和主顧對人物面部寫實日益高漲的需求。同一時期的東南亞地區華人碳精筆肖像畫相對較少,而對攝影的接納程度較高,尤其是中上層較富裕的商人階層多留有照片;上文已討論過這類肖像照中全身像的格套,此外還流行一種胸像。拍攝于1870 ~1880 年代的佘有進像(圖10)即為一個早期例證。佘有進(Seah Eu Chin , 1805 ~1883),生于廣東潮州富商家庭,移居新加坡后以胡椒和檳榔膏生意積累了財富,是義安公司(Ngee Ann Kongsi)的創辦者,在新加坡華人社區中地位顯赫。這一時期多見在照片上施加顏料的手法,在滿足人物寫實度的前提下,盡量彌補黑白照片沉悶暗淡的缺陷,令整體效果更加生動多彩。例如:圖11 中這名峇峇男子,其身份不詳,約20 ~30 歲左右,頭戴西式圓頂禮帽(bower hat),身穿傳統中式男褂。肖像呈橢圓形,照片經過加彩處理,呈現出一種近似油畫的調和暈染效果。

圖10:佘有進肖像照,1870 ~1880 年代,75.5 厘米×60.5厘米,新加坡國立博物館藏

圖11:峇峇男子肖像照,20 世紀早期,52 厘米×32 厘米,新加坡土生華人博物館藏

這些世紀之交的華人胸像照多以夫妻單人像成套出現,形狀以橢圓形為多,配以精美的木制外框。如20 世紀早期印尼土生華人夫婦像(圖12),通過在照片上加彩制造油畫效果。男子似留辮,著華人男性流行的深色企領文裝,女子梳娘惹發髻,身穿傳統可巴雅上衣(kebaya),前襟以胸針固定。這套夫婦正面胸像照的神態和姿態與傳統祖先容像的頭部“如出一轍”,具有正面性和對稱性,代表了20 世紀初期的一種典型圖式。這些肖像照尺寸較大,遠大于當代收納于相簿中的普通相片尺寸,它們承擔了一個重要功能,即被懸掛在居所中以作追思、敬拜之用。換言之,它們是一種新媒介形式下的祖先容像,較大的尺寸便于它們在被懸掛于墻上時,能從一定距離外進行觀覽。

圖12:印尼華人夫婦肖像照,20 世紀早期,56.5 厘×39 厘米,新加坡土生華人博物館藏

夫婦肖像照隨時代發展,至20 世紀20 ~30 年代出現了新的變化。圖13左邊的男性像主洪安祥(Ang Ann Siang音)為橡膠工廠的倉庫主管,他身著西式西裝,這在當時的土生華人男性群體里已是相當普遍的服裝選擇。其妻名吳銀娘(Goh Gin Neo 音),照片中的發式和服裝仍作典型的娘惹裝扮。二人仍處于青年時代,這樣的夫婦像一般是在婚后不久拍攝,相片會被保存起來,直到像主過世后再作為祖先容像取出懸掛。這套相片所配的相框為原框,被拍攝者從純正面改為微側姿態,照片未經加彩。在這套肖像照中,“攝影性”已完全覆蓋了“繪畫性”,顯示出隨時代遷移、繪制肖像畫逐漸淡出歷史舞臺的轉折。

圖13:洪安祥夫婦肖像照,1930 年代,60.7 厘米×47.8 厘米,新加坡亞洲文明博物館藏

結語

總的來看,新馬地區的華人肖像圖式早期沿用中國本土格套,后發展出融合東西且兼具自身文化特色的圖式。這些肖像在主題、形式、風格等方面較之中國本土已有顯著區別。首先,因像主多出洋經商務工,并無官方身份,朝服像也無從談起。在此影響下,即使在僑居地獲得了一定職務和社會身份的華人領袖,其肖像也身穿日常服飾,以表現個人氣質為主;?其次,就筆者所見,多為單人像,少大宗族多代集體像(即所謂“代圖”),這可能與百余年間當地華人旅居遷移的歷史具有一定關系;再次,其在形式上橫跨了紙本設色傳統技法、油畫、照片及照片加彩,但較少見碳精筆;最后,人物姿態從程式化的全正面像快速過渡到有一定身體姿態的四分之三側面像,風格上不再嚴肅刻板,更為親切生動。

注釋:

① Richard Vinograd,Boundaries of the Self Chinese Portraits 1600-1900, Cambridge:Cambridge University Press, 2001, p. 2.

② 兩個展覽均由Foo Su Ling 擔任策展人,為展覽撰寫學術性介紹文字作為導讀手冊。

③ “甲必丹”即華人社群領袖,鄭芳揚為有據可考最早的華人甲必丹,華社在其之前的情況暫不明。據《薛文舟紀夢碑》,李為經之子李正壕(又名李仲堅,1662 ~1708)繼父親出任第三任甲必丹。

④ (法)蘇爾夢:《馬六甲施善華商與公眾記憶—以甲必丹李為經(1614 ~1688)為例》,羅燚英譯:《海洋史研究(第十一輯)》,北京:社會科學文獻出版社,2017 年,第100-101 頁。

⑤ 同注④,第100 頁。

⑥ 楊新:《肖像畫與相術》,《故宮博物院院刊》,2005 年第6 期,第92-94 頁。

⑦ 饒宗頤提出,“龍飛”是“為皇帝登極通稱”的吉祥用語(饒宗頤:《星馬華文碑刻》,《饒宗頤二十世紀學術文集》第七卷,臺北:新文豐,2003 年,第3-4 頁)。衛思韓等學者認為,“龍飛”代表明遺民避用清紀年(John E. Wills, Jr.“ A Very Long Early Modern?Asia and Its Oceans, 1000 ~1850,”Pacific Historical Review83.2,2014, p.201)。杭 行 認為其乃一個“含糊卻安全的表達政治異議的方式”(杭行:《“龍飛”紀年與海外華人社會政治認同的變遷》,上海中國航海博物館編:《絲路和弦:全球化視野下的中國航海歷史與文化》,上海:復旦大學出版社,2019 年,第65-79 頁)。

⑧ (新)柯木林:《“青山一道同云雨”—從古廟碑刻看新呷兩地淵源》,《怡和世紀》,2017年第33 期,第84-86 頁。

⑨ 這幅油畫共有三個版本,其中一幅由新加坡國立大學博物館收藏,一幅懸掛在馬六甲陳氏祖屋,均由羅以湖繪制。另一幅為稍晚的摹本,由屈馳卿繪制,收藏于新加坡亞洲文明博物館。參見Daphne Ang et. al:Inherited& Salvaged, Family Portraits from the NUS Museum Straits Chinese Collection, Singapore:NUS Baba House, 2015, p.47。

⑩ 陳金聲生平及其對公益事業的貢獻,參見劉理利:《一門三杰:從萃英書院牌匾看陳金聲家族對新加坡華文教育的貢獻》,《文物天地》,2022 年8 月,第100-103 頁。

? 陳金聲的長子陳明水(Tan Beng Swee,1828 ~1884)娶薛佛記女,因此陳薛二人為姻親。青云亭第四任亭主即陳明水。

? 曾玲:《“虛擬”先人與十九世紀新加坡華人社會—兼論海外華人的“親屬”概念》,《華僑華人歷史研究》,2001 年第4 期,第31-32 頁。

? Daphne Ang,“ Behind the Scenes:The Portrait Studio,” inInherited & Salvaged:FamilyPortraits from the Straits Chinese Collection.pp.4-5.

?(美)郭偉杰(Jeffrey W. Cody)、(美)范德珍(Frances Terpak):《丹青和影像:早期中國攝影》,香港:香港大學出版社,2012 年,第62 頁。

? 胡藝:《中國清代西洋肖像畫研究》,華東師范大學博士學位論文,2017 年,第118-127 頁。

? 楊威:《清末民國(1845 ~1949)照相館人物布景攝影研究》,中央美術學院碩士學位論文,2013 年,第21 頁。

? 伍美華(Roberta Wue):《道地中國人:19世紀攝影中的中國人像主體》(Essentially Chinese:The Chinese Portrait Subject in Nineteenth Century Photography),轉引自巫鴻:《聚焦:攝影在中國》,北京:中國民族攝影藝術出版社,2017 年,第34 頁。

? 魯迅:《論照相之類》,《魯迅全集(一)》,北京:人民文學出版社,2006 年,第195 頁。關于魯迅對攝影術的態度及其歷史語境,參見董麗慧:《妖術/技術/美術:20 世紀20 年代中國現代攝影的歷史語境》,《藝術設計研究》,2019 年第2 期,第6 頁。

? 同注?,第5 頁。

? Terry Bennett, Anthony Payne, and Lindsey Stewart.History of Photography in China:Chinese Photographers, 1844~1879. London:Quaritch, 2013, p.106.

? 主人為劉溪士(Low Kway Soo)、劉開賞(又名劉溪松Low Kway Song)兄弟,二人亦享有畫名。關于劉氏兄弟的生平,參見張夏幃:《比先驅畫家更早的先驅》,《源》,2019 年第4 期,第45-49 頁。

? 1880 年代末、1890 年代初,新馬地區開始出現作朝服、誥命服飾裝扮的華人肖像,其與清政府對當地僑務管理政策變化有很大關系。關于這一歷史演變將另文闡述。