不同劑量右美托咪定聯合羅哌卡因胸椎旁神經阻滯在非氣管插管肺大皰微創切除術中的應用比較

沈煜,孔莉,孫賀,喬穩娜

(河南省商丘市第一人民醫院麻醉科,河南商丘 476100)

近年來,隨著快速康復外科理念的推廣普及,非氣管插管胸腔鏡術式開始被應用于臨床,同時胸椎旁神經阻滯因其具有起效快速、對于循環呼吸影響較小及操作方便等優勢,亦被輔助用于非氣管插管胸腔鏡術式麻醉[1]。右美托咪定屬于α2受體激動藥,在入血或入腦脊液后可形成良好中樞鎮痛鎮靜效應,延長局麻藥藥效持續時間,且安全性良好[2];但對于胸椎旁神經阻滯中右美托咪定用量選擇尚無共識,不同報道間存在較大差異[3-4]。本研究通過探討非氣管插管肺大皰微創切除術中不同劑量右美托咪定應用效果差異,旨在為右美托咪定劑量選擇提供更多證據。

1 資料與方法

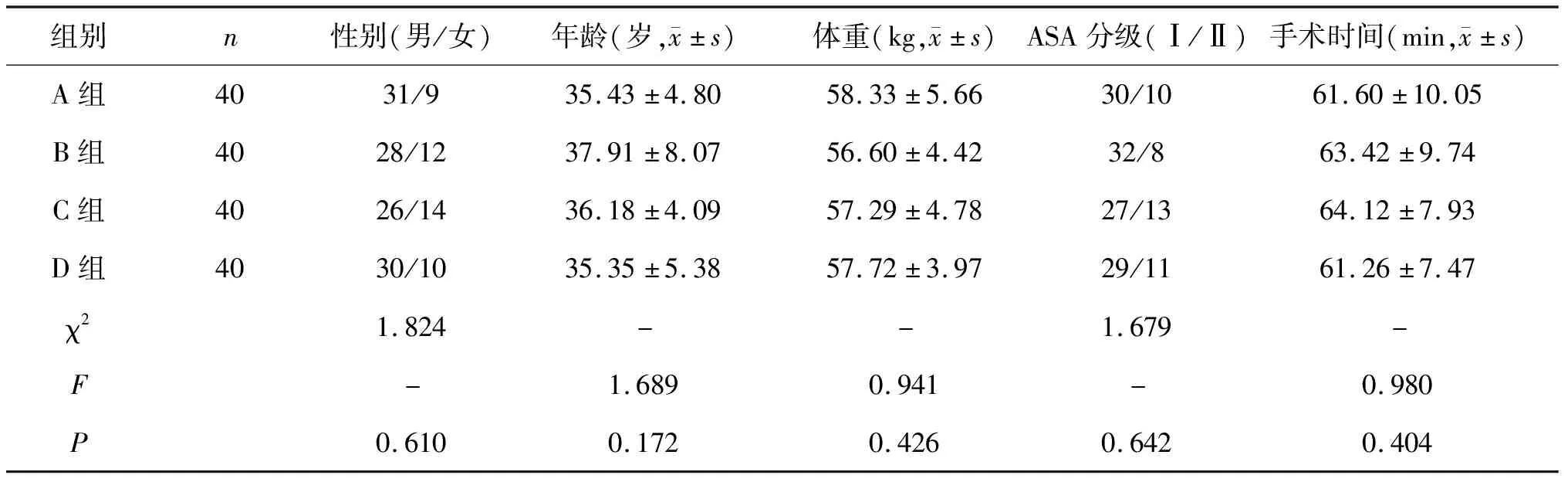

1.1 臨床資料納入我院2017年1月—2019年12月收治行非氣管插管肺大皰微創切除術患者共160例,根據隨機數字表分為四組,每組40例。納入標準:①符合胸腔鏡手術指征;②年齡18~60歲;③BMI<25 kg/m2;④ASA分級Ⅰ~Ⅱ級;⑤Mallampatil分級Ⅰ級。排除標準:①呼吸睡眠暫停;②嚴重循環系統疾病;③胸椎疾病;④慢性疼痛病史;⑤局麻藥物過敏史;⑥精神疾病;⑦臨床資料不全。四組基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。研究方案經醫院倫理委員會批準,且患者及家屬簽署知情同意書。

表1 四組基線資料的比較

1.2 麻醉方法常規禁飲禁食,進入手術室后常規開放外周靜脈通路,給予復方林格氏液10 mL/(kg·h),監測BP、HR、ECG、SpO2及BIS水平。擺放弓背頭低側臥位,超聲輔助下距脊柱中線2.5 cm處、切口對應肋間隙完成胸椎旁神經阻滯,回抽未見腦脊液或血液后注射相應局麻藥。藥物開始輸注后每1 min確定感覺阻滯平面1次,對于超過30 min 仍可感支配皮膚區域針刺痛覺則排除出本次研究。麻醉誘導方案:A組單純給予羅哌卡因(0.375%)20 mL,B、C及D組分別在A組基礎上加用右美托咪定0.5 μg/kg、1.0 μg/kg及2.0 μg/kg;面罩吸氧:FiO2為100.00%,氧流量3~4 L/min;麻醉維持方案:舒芬太尼0.4~0.5 μg/kg+丙泊酚1 mg/(kg·min),待BIS降至40~50時停止用藥,同時術中泵注丙泊酚3~5 mg/(kg·h)+瑞芬太尼0.01~0.05 μg/(kg·min),維持BIS值40~50。

1.3 觀察指標①生命體征指標包括PaCO2、PaO2及RR;其中PaCO2和PaO2檢測采用美國GEM4000型全自動血氣分析儀;觀察時間點分別為進入手術室(T0)、藥物輸注后30 min(T1)、手術開始時(T2)及手術開始后30 min(T3)。②記錄感覺阻滯起效時間(藥物輸注完畢至針刺對應神經支配皮膚痛覺消失時間)和感覺阻滯持續時間(藥物輸注完畢至對應神經支配皮膚首次感覺痛覺時間),計算平均值。③記錄術后丙泊酚和瑞芬太尼用量,計算平均值。④安全性指標包括低血壓、心動過緩和接受阿托品治療情況。

2 結 果

2.1 四組生命體征指標水平的比較C、D組T2和T3時間點PaCO2水平均顯著低于A組(P<0.05);同時C、D組T2和T3時間點RR和PaO2水平均顯著高于A組(P<0.05)。見表2。

表2 不同生命體征指標水平的組間比較

2.2 四組感覺阻滯時間和術中麻醉藥物用量的比較B、C及D組感覺阻滯起效時間顯著短于A組,感覺阻滯持續時間顯著長于A組(P<0.05);C、D組感覺阻滯起效時間顯著短于B組,感覺阻滯持續時間顯著長于B組(P<0.05);C、D組感覺阻滯起效和持續時間比較差異無統計學意義(P>0.05);C、D組術中麻醉藥物用量均顯著少于A組(P<0.05);C、D組術中麻醉藥物用量比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 四組感覺阻滯時間和術中麻醉藥物用量的比較

2.3 四組安全性指標的比較A組術中無低血壓和心動過緩發生;B、C及D組分別發生心動過緩5例、11例、26例,發生率分別為12.50%、27.50%、65.00%,均為一過性。A、B組均未接受阿托品治療,C、D組分別有4例、14例接受阿托品治療,比例分別為10.00%、35.00%;D組發生低血壓9例,接受麻黃堿治療后好轉,均未見神經功能異常發生。D組低血壓、心動過緩及接受阿托品治療比例均顯著高于其他三組,經χ2檢驗差異均有統計學意義(P<0.05)。

3 討 論

已有研究證實[5-6],非氣管插管胸腔鏡術式采用單側胸椎旁神經阻滯可有效松弛肋間,獲得滿意鎮痛效果,同時因在較局限區域內阻滯,對機體呼吸循環功能影響較小,不會造成全身血管明顯擴張,血流動力學波動幅度可控,圍手術期相關并發癥發生風險更低。但有報道提示[7],肥胖人群因肺功能殘氣量和順應性下降,低氧血癥和中轉氣管插管風險更高,不推薦采用非氣管插管胸腔鏡術式;本研究納入患者中排除BMI≥25 kg/m2人群。

右美托咪定已被證實起效迅速,藥效維持時間短;其進入人體后主要通過激活中樞和外周α2受體,發揮一定鎮靜鎮痛效應;同時其還能夠抑制交感神經活性,降低麻醉藥用量且無呼吸抑制風險[8]。有學者研究證實[9],右美托咪定采用靜脈、椎管內阻滯或外周神經阻滯總體效果均令人滿意,其中右美托咪定行外周神經阻滯時鎮靜和抗交感作用多經緩慢吸收入血后發揮作用。既往文獻報道右美托咪定外周神經阻滯最高劑量為2.0 μg/kg,可產生良好局麻效應,延長局麻作用時間,且未見明顯神經毒性[10]。

本次研究結果中,B、C及D組感覺阻滯起效時間顯著短于A組,而感覺阻滯持續時間顯著長于A組,提示聯合右美托咪定可有效增強羅哌卡因效應。右美托咪定延長神經阻滯時間機制尚不明確,部分學者認為阻斷超級化陽離子電流,抑制外周神經離子通道及阻斷靜息狀態產生是其可能機制[11]。一項臨床研究證實[12],右美托咪定0.6 μg/kg靜脈滴注可有效降低術中麻醉藥物用量。本次研究結果中,C、D組術中麻醉藥物用量均顯著少于A組,提示1.0 μg/kg和2.0 μg/kg右美托咪定應用能夠有效減少行非氣管插管肺大皰微創切除術患者術中麻醉藥物用量,形成這一優勢可能機制為:相對高劑量的右美托咪定一方面能夠更為有效地抑制炎癥因子釋放,減輕炎癥反應,另一方面還可激活α2受體,減少兒茶酚胺釋放量,拮抗疼痛信號轉導,從而發揮更佳鎮痛作用[13-14]。同時筆者觀察到C、D組術中麻醉藥物用量比較差異無統計學意義,但對于右美托咪定所具有局麻藥增強作用是否具有封頂效應仍不確定。

以往報道證實[15-16],右美托咪定用量增加可能增加低血壓和心動過緩發生風險,這可能與交感神經抑制效應增強有關。本次研究結果中,D組低血壓、心動過緩及接受阿托品治療比例均顯著高于其他三組,進一步證實以上觀點,提示2.0 μg/kg右美托咪定輸注發生以上不良反應風險較高,尤其應注意在合并竇性心動過緩、房室傳導阻滯等疾病患者中需謹慎選擇。

綜上所述,非氣管插管肺大皰微創切除術中右美托咪定1.0 μg/kg劑量復合0.375%羅哌卡因可有效提高感覺阻滯效果,減少麻醉藥物用量,且安全性良好。但因本研究納入樣本量相對不足、單中心及非前瞻性隨機對照研究等制約,所得結論仍有待后續更為深入研究確證。