全內臟反位“鏡面人”腹腔鏡闌尾切除術1例

黃蓮英,曾玉金

(廣西南寧市邕寧區人民醫院外一科,廣西南寧 530000)

完全內臟反位(situs inversus totalis,SIT)在臨床中的發病率較低,僅為0.01%~0.10%,其是指構成人體所有內臟器官的解剖位置相對于正常人完全相反,又稱“鏡面人”,大多數SIT人并無任何臨床癥狀或不適,對于正常生活并無影響,目前尚無證據表明內臟疾病的發生與SIT有關,但當SIT合并其他內臟疾病時,其特殊的解剖變異給臨床的診斷及手術增加難度[1]。國內外關于完全內臟反位行腹腔鏡闌尾切除術相關報道較少[2]。2020年10月,我科收治全內臟反位患者伴急性化膿性闌尾炎1例,現報道如下。

1 病例介紹

1.1 臨床資料患者,女性,57歲。2020年10月22日入院,自訴4天前無明顯誘因下出現上腹部及臍周疼痛,逐步轉移至左下腹,呈持續性疼痛,陣發性加劇,既往“慢性胃炎”2年,腹部體格檢查發現左下腹反麥氏點明顯壓痛,反跳痛,腸鳴音低弱,1~2次/分。

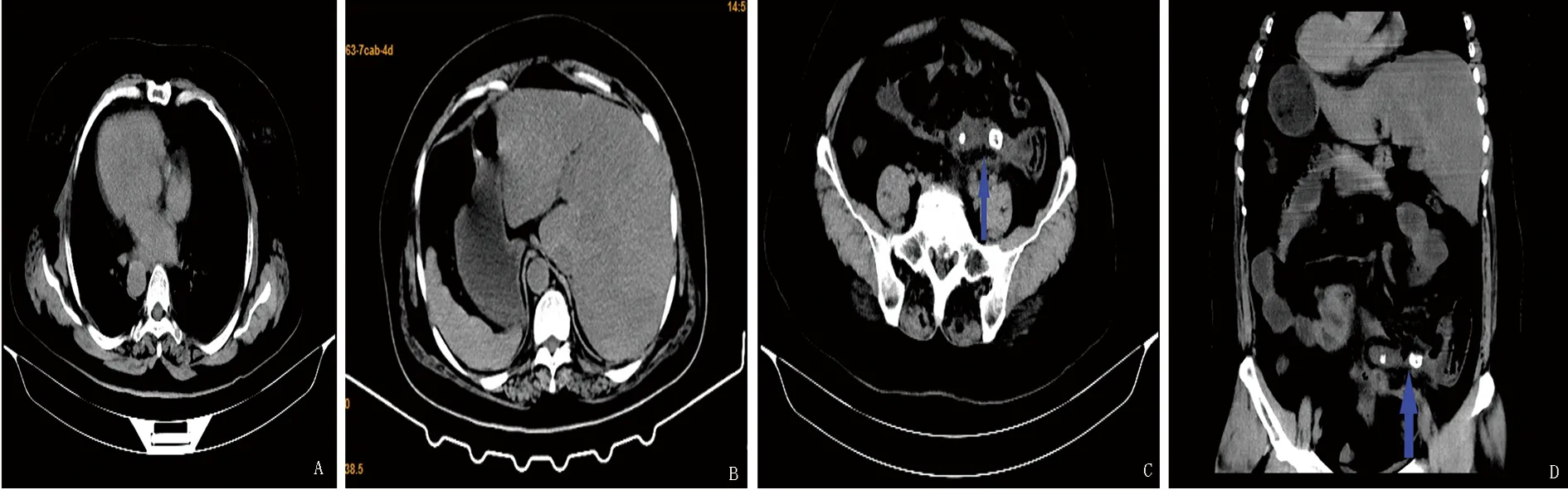

1.2 輔助檢查血常規提示白細胞15.57×109/L,中性粒細胞比率62.50%,胸腹部CT平掃提示胸部及腹腔器官左右完全轉位,闌尾腫大,周圍脂肪間隙見絮狀滲出,闌尾腔內見兩顆結節狀闌尾糞石形成,如圖1所示。

注:A為胸部平掃軸位縱隔窗;B、C為腹部平掃胸腹部 CT平掃軸位;D為腹部平掃冠狀位,提示胸部及腹腔器官左右完全轉位,闌尾(藍色箭頭)腫大,周圍脂肪間隙見絮狀滲出,腔內見兩顆結節狀闌尾糞石形成

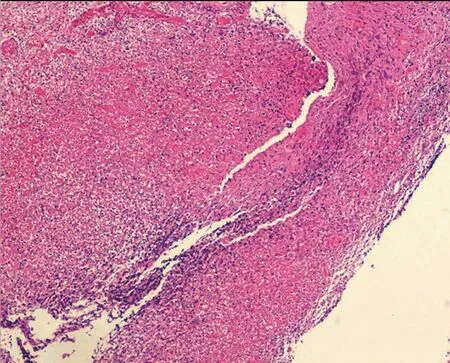

1.3 手術過程取臍下小切口,長約1.5 cm,切開皮膚,皮下組織,用氣腹針穿刺入腹腔,接入CO2氣體進入腹腔,壓力維持在15 cmHg左右,使腹腔間隙增大,易于觀察和操作。再于右下腹及左下腹切開一小切口,長分別為1.5 cm和0.5 cm。各切口使用一次性Troca穿刺進入腹腔,中間孔為光鏡觀察孔,左右兩側為操作孔。術中見闌尾位于左下腹,闌尾體充血、水腫并與腹膜粘連,闌尾漿膜層呈暗紫色,表面欠光滑;結構改變:局部明顯化膿,但未見穿孔口,闌尾長約5 cm;闌尾系膜萎縮,未見血腫。闌尾髂窩及盆腔見少量黃白色膿液,約10 mL。未見糞石、梗阻及腫物占位,未見腸管腫物。將腹腔內積液吸出,鈍性分離闌尾區粘連的組織,充分暴露闌尾整體,用分離鉗提起闌尾,顯露闌尾根部,先用電凝鉤分離闌尾系膜,遇到闌尾動脈予電凝止血,分離闌尾系膜至根部,用不可吸收絲線牢固結扎闌尾根部,在距結扎線外約0.5 cm處,用剪刀剪斷闌尾,殘端闌尾黏膜子電凝灼燒,防止術后殘株炎,觀察術野有無出血點。用外科手術防粘連沖洗液沖洗腹腔,再吸凈,清點紗布和器械,核對無誤后,停止腹腔充入二氧化碳氣體并各取出一次性Troca,各小切口用5個零可吸收線縫合關閉,一次性敷貼外固定,出血量約5 mL。術后病理提示化膿性闌尾炎,如圖2所示。術后使用廣譜抗生素抗感染及支持、對癥治療,發現患者存在腹腔感染并積膿,予超聲引導下行腹腔膿液穿刺引流術并放置引流管,根據藥敏結果繼續加強抗感染治療。術后兩周,患者病情平穩,順利出院。

圖2 術后闌尾部位病理診斷圖(HE×4)

2 討 論

急性闌尾炎是臨床診療中較為常見的急腹癥[3],發病率高達6%,男︰女=1.4∶1,臨床上好發于18~30歲這一年齡段;闌尾形態是一根細小狹長的盲腔,與盲腸相連,當闌尾管腔阻塞或受病原菌侵襲時,易發生炎癥、膿腫,出現以腹部疼痛、惡心嘔吐及高熱為主要表現的臨床癥狀。根據術后病理標準,闌尾炎可以分為單純性闌尾炎、化膿性闌尾炎、壞疽性闌尾炎及闌尾周圍膿腫,急性闌尾炎目前仍以手術治療為主,通過切除闌尾及術中沖洗引流可以獲得較好預后。傳統的開腹手術不僅創傷大,而且術后并發癥的發生率較高,如術后出現闌尾殘端瘺、吻合口瘺及繼發腹腔感染,腹腔鏡下闌尾切除術作為一種微創方法,術中創傷小,術后并發癥少,目前已經廣泛應用于臨床腹部外科中[4]。

SIT是一種由多因素所致的疾病,其與遺傳、發育及環境因素有關,有一種觀點認為,在胚胎生長過程中胚外液的正常流動被抑制所造成,另一種觀點認為,其受雙親遺傳的影響,是一種常染色性隱性遺傳[5],在“鏡面人”的胸腹部組織器官中,所有內臟器官包括心臟、肝臟、膽囊、胰腺、脾臟及腸管等,均位于正常人的對側,因此,在相應器官發生疾病時,癥狀及體征亦與正常人不同,闌尾位于正常人右下腹腔中,闌尾發生炎癥時刺激臟腹膜,引起典型的右下腹壓痛及反跳痛,但在本例全內臟反位患者中,其以臍周疼痛轉移至左下腹為首發癥狀就診于我院,體格檢查時發現左下腹壓痛及反跳痛。SIT合并急性闌尾炎在國內的報道較少,關于SIT患者使用腹腔鏡行闌尾切除術的報道更少,SIT患者術前充分的影像學檢查對于診療非常重要,如腹部及闌尾B超、腹部CT,必要時行腹部血管CTA檢查,了解器官及血管的變異,可降低在手術中造成其他器官或組織損傷的風險。本例患者術前進行腹部CT平掃,明確診斷SIT并確定患者闌尾位于左下腹,在術中使用臍部閉合法建立氣腹,分別在右下腹麥氏點及左下腹“反麥氏點”穿刺置入Trocar,順利找到闌尾位置。但在SIT腹腔鏡手術中,對于術者的站位目前尚無統一共識,有學者[6]認為,改變術者的站位是有效的,本次手術中,分別取左下腹、右下腹切口,用一次性Trocar穿刺,腹腔鏡光源孔位于臍下緣,主操作孔位于左下腹,副操作孔位于右下腹,術者、器械護士采用反向站位,助手采用常規站位,在術中三者操作及三者之間的配合較常規站位效果差,手術時間較長,最后仍順利完成手術,但也有報道[7]使用常規站位、反向思維進行胃癌根治術。

總之,SIT合并急性闌尾炎較為罕見,術前充分的檢查有利于對變異解剖進行充分了解,腹腔下闌尾切除術站位給手術增加了難度,手術中需要術者具有扎實的解剖學基礎及腹腔鏡操作能力,術者站位的選擇需要國內外學者進一步探討。