188例腎移植受者術后體重變化現狀分析

林圣美,儲愛琴▲,張海玲,錢榮,張甜,方躍艷,石珂

(1.蚌埠醫學院護理學院,安徽蚌埠 233000;2.中國科學技術大學附屬第一醫院[安徽省立醫院] a.護理部,b.胸外科,c.神經內科,安徽合肥 230001)

近年來,隨著器官移植技術的發展和術后免疫治療方案的不斷完善,腎移植已逐漸成為終末期腎病受者延續及提高生活質量的有效治療手段[1]。而腎移植術后受者在進行各種免疫抑制治療的同時仍面臨著高血壓、高脂血癥、糖尿病、心血管疾病以及移植腎功能喪失等多種并發癥的威脅[2-5]。研究表明,其并發癥的發生與發展和術后的體重增加密切相關[6-10]。因此,早期識別腎移植受者術后體重增長高危人群,及早進行臨床宣教與指導對術后體重控制及延緩并發癥的發生尤為重要。國外多項研究報道,腎移植術后體重增加與治療、術后生活方式改變及人口學因素相關,且不同國家間體重變化情況有所差異[11-12],而目前我國對該群體體重變化現狀關注較少。因此本研究旨在分析腎移植術后受者體重變化現況,探究體重增加與受者人口學特征是否存在關系,以便進一步識別高危人群,從而為這一群體進行個性化宣教提供依據。

1 對象與方法

1.1 對象采用便利抽樣法,選取2020年1—4月中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院)腎移植術后門診復診的腎移植受者進行調查。納入標準:①年齡≥18歲;②腎移植術后1個月以上的受者;③意識清楚,有一定的溝通和理解配合能力;④知情同意,自愿參與本研究。排除標準:①多器官聯合移植;②接受兩次或兩次以上腎移植。本研究符合《赫爾辛基宣言》的倫理要求并經本院倫理委員會審查通過。

1.2 調查工具采用由研究者自行設計的調查表進行資料收集,內容包括一般人口學資料、疾病相關資料及體格檢查資料。一般人口學資料包括:年齡、性別、文化程度、居住地、醫療費用支付方式、婚姻狀況、工作狀態、家庭人均月收入;疾病相關資料包括:移植時間、移植腎來源、術前透析方式、有無感染、有無排斥反應、再入院情況以及免疫抑制劑種類;體格檢查資料包括身高、術前體重及目前體重,身高測量方法如下:采用定期校對的身高尺進行測量,受者脫鞋摘帽,雙腿并攏,兩肩平齊,緊貼且背對身高尺,雙眼目視前方,頭頂最高點與身高尺刻度垂直直線的交叉點即為身高讀數,以米(m)表示。體重測量方法如下:術前體重取移植手術前一日患者于病房所稱體重記錄為準(透析后),患者目前體重采用門診體重測量儀進行測量,受者脫去鞋、帽及外衣,自然站立于測量儀中央,記錄顯示屏讀數,以公斤(kg)表示。體重指數(BMI)的計算方法為體重(kg)/身高(m)2。

1.3 調查方法由兩名經過統一專業培訓的調查人員對門診復查的腎移植受者進行評估,篩選符合納入排除標準的受者,使用統一指導語向研究對象解釋本次調查的目的、意義及填寫注意事項,并簽署知情同意書。測量體重時,評估受者是否劇烈活動或大量飲水,避免出現誤差,體重秤應放置在水平地面上,受者保持身體平穩,由兩名調查人員輔助稱量并做好安全防護措施,身高測量時刻度尺應面向光源,達到“三點靠柱、兩點水平”的測量要求。根據調查問卷要求由研究對象自行填寫,填寫后當場收回并檢查所填內容完整性,若有遺漏,要求研究對象及時填補。本次調查共發放問卷193份,回收有效問卷188份,問卷回收有效率為97.41%。

1.4 統計學方法由兩人核對、確認無誤后將數據資料錄入數據庫。采用Excel 2019和SPSS 25.0軟件對數據進行錄入和分析。計數資料用頻數(n)、百分比(%)描述,計量資料采用中位數和四分位數間距描述。采用非參數檢驗進行組間比較,二分類變量采用 MannWhitney檢驗,多分類變量采用Kruskal-Wallis檢驗,影響因素分析采用多元線性回歸分析,檢驗水準:α=0.05。

2 結 果

2.1 腎移植受者一般資料本研究共納入腎移植受者188人,其中男性126人,女性62人;年齡19~66歲(中位數36歲);移植時間1~187個月(中位數28.5個月);尸體供腎48例,親屬活體供腎140例。

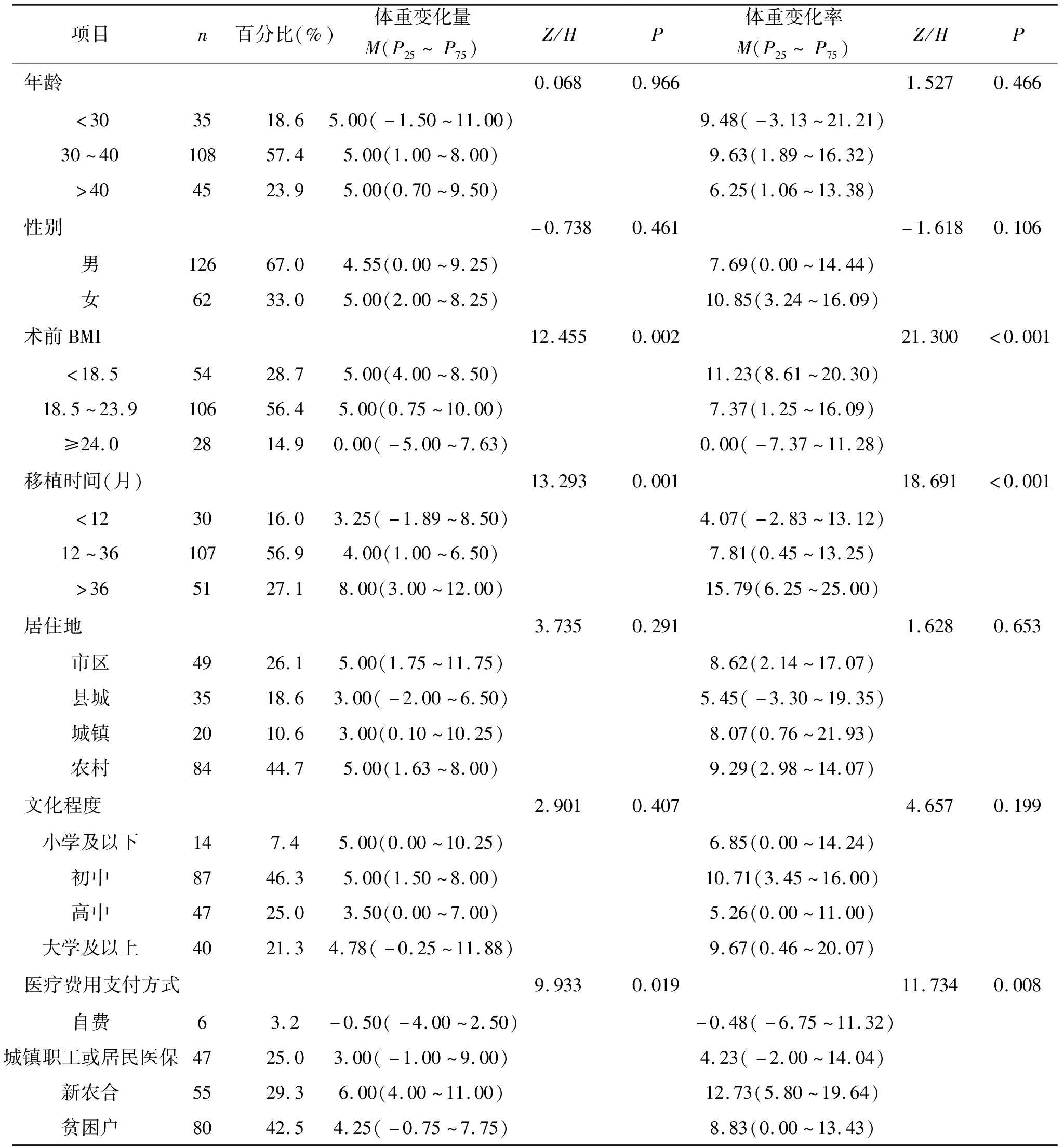

2.2 不同特征腎移植受者術后體重增長情況比較將腎移植受者的一般資料作為自變量,體重變化率[(目前體重-術前體重)/術前體重×100%)]作為因變量比較組間差異,結果顯示不同術前BMI、移植時間、醫療保險支付方式和移植腎來源影響受者的體重增長,差異有統計學意義(P<0.05)。不同年齡、性別、透析方式等情況不同的受者體重變化水平差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 腎移植受者的社會人口學特征比較

2.3 腎移植受者術后體重變化情況在所納入的188例腎移植受者中,術后體重減輕者占比24.47%,體重增加者占比75.53%,最高增長百分比37.10%,最高增重23 kg。見表2。

表2 體重變化分布表

表3 腎移植受者術后體重變化情況影響因素的多元線性回歸分析結果

2.4 腎移植受者術后體重變化影響因素的多元回歸分析以腎移植受者術后體重變化率作為因變量,以組間比較中有統計學意義的項目(術前BMI、移植時間、醫療費用支付方式、移植腎來源)納入作為自變量,行多元線性回歸分析(α入=0.05,α出=0.10)。自變量賦值情況如下。術前BMI:<18.5=1,18.5~23.9=2,≥24.0=3;移植時間:<12=1,12~36=2,>36=3;移植腎來源:醫院=0,親屬=1。啞變量賦值如下。醫療費用支付方式:自費=00000,公費=01000,醫保=00100,新農合=00010,貧困戶=00001。結果顯示術前BMI、移植時間2個變量為腎移植受者術后體重變化的主要影響因素。見表 3。

3 討 論

本研究顯示腎移植術后1年內的受者體重平均增加4.61 kg,增長百分比為8.66%,高于巴西一項研究中所報道的術后1年內平均增長4.3%以及DAZ等所報道平均增長6.2%的比例[13-14]。這表明,術后體重增加在中國腎移植受者人群中也是較為常見的現象。系列研究表明超重或肥胖已成為影響移植腎功能、排斥反應發生及代謝類疾病等多種術后并發癥的重要危險因素,其中多種并發癥發生率遠高于BMI正常人群,因此腎移植受者術后BMI值與手術預后關系密切,臨床醫務人員應重視腎移植受者術后體重變化情況,及時對腎移植受者及其健康照護者普及術后體重管理相關知識;針對腎移植術后體重增長幅度較大的受者,了解其術后體重管理困擾,并建立個性化隨訪方案,必要時輔助受者進行術后居家體重管理。

3.1 腎移植受者術前BMI越低其術后體重增長越明顯本研究結果顯示,移植術前較低的BMI是受者術后體重增長的危險因素。與FORTE以及BAUM等[15-16]學者的研究結果一致。在本研究中,術前消瘦受者占比28.72%,該類受者術后體重增長較明顯,平均增長百分比為13.52%。目前對于術前BMI影響腎移植術后體重增長的相關機制尚不明確,研究表明接近理想體重的受者,自身存在脂肪肌肉消耗,移植前處于中度營養不良狀態[17],以及國外學者 KIM等推測該體重變化可能與潛在疾病、營養狀況改善以及存在新的共患病有關[18]。該結果提示醫護人員應重視術前BMI較低受者的術后營養指導[19],加強受者及照護者體重控制相關知識宣教,指導其定期監測受者體重,并根據體重變化及時調整飲食運動方案。

3.2 腎移植受者術后移植時間越長其術后體重增長風險越高在本研究中,腎移植術后12個月內、12~36個月及36個月以上的受者體重平均增長8.66%、8.73%、8.87%,增長量與移植時間呈正比例關系;與移植3年以上(49.0%)相比,移植后一年內(23.3%)與兩年(20.5%)的超重(BMI≥25.0)發生率較低。在DE OLIVEIRA等[13]學者的研究中,203例受者的移植前期超重和肥胖的發生率為22.5%和2.9%,而移植后3年分別增長至38.1%和5.4%。且WORKENEH等[20]學者的研究中亦出現移植后3個月和12個月體重顯著增加的情況,并解釋可能與受者的胰島素抵抗及激素用藥量相關。而DAZ等[14]學者認為,移植后5年BMI的增長與受體年齡有關。在本研究中不排除隨著移植時間延長,年輕受者生長發育及身體成分改變等生理因素對自身體重的影響。因此,臨床醫護人員對于移植時間較長的受者應指導其定期監測體重,樹立長期體重管理觀念,連續強化照護者及受者自身體重管理意識,堅持隨訪督促,增強受者術后體重管理依從性。此外,本研究顯示性別、年齡及收入水平與腎移植術后體重變化的發生無關,與國外類似研究體重變化的研究結果有所差異[19-21],這可能與研究對象所處時期改變、女性社會地位變化、不同國家間飲食文化差異及所應用調查方法等不同有關。建議臨床護理工作者進一步探究我國腎移植受者術后體重管理行為現狀,為維持受者術后體重穩定提供個性化指導。本研究采用便利抽樣法進行臨床數據收集,樣本例數有限且存在地域局限,建議后期研究納入多中心數據,提供樣本代表性。基于國外研究結果,腎移植人群術后體重變化可能與營養及運動水平有關聯,在本次研究中未進行該方面的數據收集,后續研究可進一步探索我國腎移植人群術后營養及運動現狀對于體重變化的影響,并關注移植后受者體重的階段性變化情況,探索該群體不同時間節點的體重變化規律。

綜上所述,本研究發現我國腎移植受者術后體重增長情況仍需給予關注,術前BMI較低與移植時間為術后體重增長的危險因素。由此提示對術前的BMI正常及較低受者進行合理術后相關體重管理宣教的重要性,以及針對移植時間較長受者定期隨訪及制訂體重管理監督指導方案的必要性。