社會情感學習在語文教學中的滲透探析

[摘要] 社會情感學習與發展核心素養相呼應,有利于改變我國基礎教育重認知、輕情感的教育傾向。語文課程具有較強的人文性,其單元主題與教材內容蘊含豐富的社會情感要素,契合了社會情感能力的學科滲透。以七年級下冊《老王》一課為例,從語文學科知識與內容、語文教學過程、語文教師的理念與行為、語文教學的反饋與評價等方面融入社會情感學習。

[關鍵詞] 社會情感學習;初中語文;學科滲透;《老王》

多年以來,我國基礎教育重認知輕情感,教師和家長傾向于關注學生的學業成就,忽視學生的情感發展。《義務教育語文課程標準(2022年版)》明確提出語文學科的課程理念:“義務教育語文課程圍繞立德樹人根本任務,充分發揮其獨特的育人功能和奠基作用,以促進學生核心素養發展為目的。”落實語文課程理念,應當糾正語文教育重認知、輕情感的弊病。社會情感學習作為促進學生“全人”發展的教育思想,是發展學生關鍵能力和必備品格的抓手,是促進學科育人的一把鑰匙。

一、社會情感學習概述

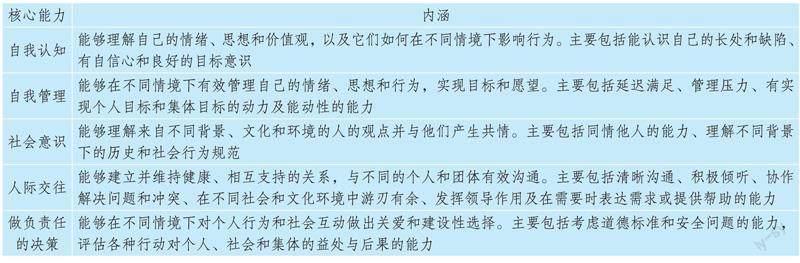

1994年,丹尼爾·戈爾曼與人共同創辦了“促進社會和情感學習協作組織”(簡稱CASEL)。2001年,其更名為“學術、社會和情感學習協作組織”(即CASEL)。該組織在美國社會情感學習中具有核心地位且在世界范圍內具有廣泛影響。CASEL組織認為“社會情感學習”是所有青年人與成年人獲得和應用知識、技能和態度的過程,通過這個過程來發展身份認同、情緒管理、實現個人和集體目標、對他人表達感受與同情心、建立和維持積極的人際關系、做出負責任和關懷性決定的能力。CASEL還確定了社會情感學習的五項核心能力:自我認知、自我管理、社會意識、人際交往、做負責任的決策。具體內涵如下頁表所示。

二、社會情感學習融入語文教學的可行性分析

(一)滲透課程的可實踐性

目前,實施社會情感學習的方式主要有獨立課程、滲透課程和隱性課程。獨立課程是有相對獨立的授課時間、教學內容和教學資源的一種課程模式。滲透課程是把有關“社會與情感學習”的知識和技能整合到學科課程中,以滲透課程的方式來實施社會情感學習項目。隱性課程主要通過優化班級、學校、社會或家庭氛圍來培養社會情感能力。美國的社會情感學習主要通過獨立課程來教授學生社會情感技能,同時家庭、學校、社區之間建立強力的合作關系共同促進學生的社會情感技能進步。在我國,教育部于2012年引進并開設的社會情感學習課程也以獨立課程為主,針對的是1-6年級的學生。不可否認,該項目取得了一定成就,但并沒有得到全面推廣。首先,我國學生在小學階段的學業壓力較大,學校開設的課程以國家規定的學科課程為主,其余課程缺少生存空間。其次,我國沒有明確的社會情感學習課程標準,社會情感學習缺乏政府部門的政策支持。再次,我國的家校合作機制不夠健全,難以通過家庭教育鞏固社會情感學習的成果。最后,我國教育發展不平衡,廣大的中西部和農村地區缺乏孕育獨立課程的教學資源條件。因此,在獨立課程無法全面落實的現狀下,開展滲透課程便成為比較好的選擇,有著較為光明的實踐前景,也更容易在學科課程中實踐落地。

(二)語文課程的人文性屬性

語文學科是一門人文性學科,從學科滲透的角度而言,它可以作為社會情感學習的滲透科目之一。其一,語文教材中蘊含大量具有情感體驗的內容,有助于培養學生的社交、共情等社會情感技能。以統編初中語文教材為例,教材的單元主題蘊含豐富的人文性元素,這體現出,初中語文課程具備許多情感性的、社會性的內容成分,能夠提供社會情感學習的滲透空間。如七年級上冊第三單元“學習成長”、七年級下冊第四單元“修身正己”、九年級上冊第四單元“青春年少”、九年級下冊第一單元“理想信念”等單元中能夠滲透“自我意識”和“自我管理”技能。七年級上冊第二單元“親情至愛”、七年級下冊第三單元“凡人小事”、八年級上冊第一單元“社會時事”、九年級下冊第六單元“政治軍事”等單元中能夠滲透“社會意識”“人際交往”和“負責任地決策”技能。其二,語文學科的閱讀與寫作、口語交際等實踐活動中可以融入社會情感學習的要素。初中語文教學要致力于全體學生核心素養的形成與發展,為學生形成正確的世界觀、人生觀、價值觀,形成良好個性和健全人格打下基礎。初中階段是社會情感能力發展的上升期,在教學中必須重視培養社會情感能力,以各種語文實踐活動來融入社會情感學習。

三、社會情感學習融入語文教學的原理及案例

(一)滲透原理

在滲透課程的教學策略方面,美國相關學者分析了在全美開展的社會情感學習學科滲透課程的教學策略及課堂觀察工具,歸納了促進學生社會情感能力發展的十項教學策略:堅持以學生為中心;精煉教師的教學用語;鼓勵學生做出負責任的決定;創造溫暖和支持性的學習環境;開展合作學習;組織課堂討論;組織學生進行自我反思與自我評價;采用多種方式相結合的教學活動設計;為學生提供適當的學習挑戰和學習期望;通過示范、實踐、反饋、指導以培養學生的社會情感能力。該十項策略與“美國優秀教師與領導中心”發布的《教師社會情感教學與能力自評工具》的指標相一致,可以作為任何學科教師進行社會情感教學的評價指標,也可以作為我國社會情感學習融入語文教學的策略參考。

通過對以上十項策略的分析,并結合教學設計思路,本研究將上述十項社會情感學習融入學科課程的策略劃分為以下三個層面。第一,教學理念與教師行為層面:以學生為中心;創造溫暖和支持性的學習環境。第二,教學過程層面:精煉教師的教學用語;鼓勵學生做出負責任的決定;開展合作學習;組織課堂討論;采用多種方式相結合的教學活動設計;通過示范、實踐、反饋、指導以培養學生的社會情感能力。第三,教學反饋與評價層面:組織學生進行自我反思與自我評價;為學生提供適當的學習挑戰。

我們認為,以上十項社會情感學習的學科滲透策略適用于任何學科,是學科滲透的通用策略。實際上,學科之間有學科知識和教學方式的偏向,因而,社會情感學習在不同學科中的滲透路徑有其獨特性。例如,物理學科的知識內容本身缺少情感要素,更多依靠教師個人素養和教學活動來發展學生的社會情感能力,如課堂的語言、教師反饋、組織合作學習等。而語文學科的知識內容蘊含豐富的社會情感要素,因此語文學科的內容與知識是構成語文社會情感學習的另一個關鍵。

綜上,社會情感學習在初中語文教學中的滲透可以從語文教師的教學理念與行為、語文學科的內容與知識、語文教學過程、語文教學反饋與評價層面展開。

(二)滲透案例

本研究選擇統編教材七年級下冊第三單元“凡人小事”中的一篇文章《老王》,以此作為社會情感學習在初中語文教學中的滲透案例。《老王》是楊絳于1984年創作的一篇回憶性散文。文章回憶了作者與老王的幾個交往片段,刻畫出一個下層勞動者厚道善良、知恩圖報、渴望親情的形象,表現出作者一家對于像老王那樣的不幸者的關愛和同情。很多學者將這篇文章的主題定位在“愧怍”上,也就是課文的結尾:“那是一個幸運的人對一個不幸者的愧怍。”胡青瓊這樣解讀“愧怍”:楊絳的“愧怍”首先是地位的不平等,作者相對于老王來說,是一個施予者,“我”對老王的幫助帶有施舍意味。其次是因為“我”的善良,如果沒有“我”的善良,就沒有這份愧怍的存在;這里蘊含著作者內心的自省之心,感受到自己的不足。最后是社會原因,這是造成老王的悲劇的深層次原因,是“我”不能解決的問題,作者感到無可奈何。在教學實踐中,本課可以從以下幾方面進行社會情感學習的學科滲透。

1.在語文學科的內容與知識中滲透

語文教材的文本內容與主題在一定程度上影響著語文教學目標,因而通過文本解讀與分析來確定一部分教學目標是有必要的。分析本文的內容與主題,并將內容、主題與社會情感學習的關鍵能力部分相對應,可以發現,《老王》這篇文章涉及的社會情感學習維度包括自我意識和社會意識。具體來說,就是在自我意識維度上,《老王》這篇文章體現了作者認識到二人地位之差,以及由于作者對二人地位之差的默認,導致真心與施舍的對立,這是楊絳愧怍之情背后的深層意蘊。對身份之差的允許和認可來自階層對立的成見和偏見,而楊絳先生認識到自己的深層成見,將自己的愧怍與深層的價值觀聯系起來,表現出一代知識分子在自我認知上的覺醒。在社會意識維度上,文章表現出作者一家人對老王的關心和同情,以及對下層勞動者的理解和尊重。若將這兩個維度的表現轉化成教學目標則是:自我意識維度,在體會作者對下層勞動者的關愛之情的基礎上,省察自己是否關愛弱勢群體,檢查自己對于弱勢群體的態度是否存在偏見和成見。社會意識維度,理解作者對老王的“愧怍”之情;體會作者對老王的關愛、同情和尊重;體會老王孤苦艱辛的生活狀態,以及善良、知恩圖報的人格。其中,社會意識維度是主要方面。

2.在語文教學活動中滲透

(1)引導學生抓住文章細節,體會情感內涵。散文的情感隱藏在豐富的細節中,學生要體會作者在字里行間蘊藏的情感,必須深入細節。體會“我”與老王交往中的細節所代表的內涵,是學生理解作者愧怍之情的重要源頭。例如,文章開頭的“他蹬,我坐”暗示著兩人身份地位的差別;“我們當然不要他減半車費”中的當然二字,表達出作者對老王的善意的絕對拒絕;老王給作者送雞蛋和香油時,對老王的外貌描寫和兩人之間的互動細節,都體現了作者潛意識里對兩人之間身份不平等的默認。這些細節和交往事件與作者寫作時的自省形成鮮明的對照,反映出作者意識到自己對老王的關心停留在施舍與同情的水平,而沒有像老王那樣以真心坦誠的真情對待老王,從而使學生更加深刻地理解作者的愧怍之情。深刻理解作者的愧怍之情,有助于幫助學生在生活中反思自己是否對弱勢群體存在偏見和成見。

細節能夠作為理解作者愧怍之情的切入點,是理解人物品格及人物交往中展現的關愛與同情的關鍵。例如,老王給“我們家”送冰,車費減半;送“默存”回家,老王堅決不肯收錢,拿了錢卻不放心;盡管“老王自己生活困窘”,但是仍然擔心作者一家因看病而致資金不足。這些細節都表現了老王的善良和真摯。又如,作者一家發現老王患了眼盲癥,給他吃了一大瓶魚肝油;關心老王的生計問題,主動把自己當作“貨物”,方便老王運送,幫助老王維持生計。這些細節體現了作者一家對老王的關愛、同情與幫助。把握這些細節,學生更容易理解老王善良、知恩圖報、憨厚淳樸的品格;也使學生理解作者對老王的關愛與同情,以及產生的愧怍之情,從而促進學生情感能力的發展。

(2)開展合作學習、引導學生課堂討論。合作學習是學生進行社會互動的一種形式,教師應該積極地鼓勵學生發表自己的想法,并尊重他人的想法。在觀點與觀點的交流碰撞中,學生能夠學會傾聽、尊重他人的想法、為自己的觀點進行辯護等,從而提升社會意識和人際交往能力。在本課中,教師可以就教材中的兩題預習題:老王是什么樣的人?楊絳是什么樣的人?讓學生在小組內展開交流討論,發表自己對人物性格的看法,然后在小組內形成共同觀點。

3.在語文教師的教學理念與行為中滲透

教師的教學理念與行為在課堂內外潛移默化地影響著學生的認知、情感和行為的各個方面。語文教師應當改變重認知、輕情感的教育傾向,樹立“全人”教育的理念,將學生視為有情感的獨特個體。其次,在日常的教學實踐中,關注每一位學生,以平等的態度尊重每一位學生的想法。在本課中,教師可以針對教材中的思考探究的第一題:“談談對貧苦、命運、平等等詞語的感受”,讓學生將感受寫在紙上,將抽象的情感體驗具體化,并組織開展習作練習或習作比賽。教師應當認真地對每一位學生的作品進行評價,避免簡單粗暴地只評價少數人的作品。

4.在語文教學反饋與評價中滲透

學生的社會情感能力并非一蹴而就,而是逐步養成的。語文學習與社會技能、情感技能的獲得是相輔相成、互相促進的。語文學習可以提升學生的情感能力、表達、傾聽等社會能力,這些能力也有助于學生學好語文。情感體驗豐富的學生更容易理解人物情緒,從而更好地理解主題。教師應當時刻關注學生的社會能力和情感能力發展,并落實到語文學習的反饋與評價中。在本課中,教師可以就學生課堂討論的表現進行評價,如某某同學在傾聽他人意見上表現很好,某某同學在采納他人的觀點上做得很好,某某同學在表達自我觀點上很突出等。如此,教師給予學生及時反饋,強化學生的行為,引發學生對小組討論中傾聽、表達交流、采納觀點等方面的關注,從而培養他們的社會情感能力。

[參考文獻]

[1]許蘇,夏正江,趙潔.“社會與情緒學習”的理論基礎與課程形態

[J].外國中小學教育,2016(02).

[2]杜媛,毛亞慶.從專門課程到綜合變革:學生社會情感能力發展策略的模式變遷[J].全球教育展望,2019,48(05).

[3]李敏.《老王》的文本解讀和教學價值探究[D].上海:上海師范大學,2016.

賴慧玲? ?上海師范大學教育學院。