別人眼中的“左撇子”

曹林

朋友里沒幾個“左撇子”,可能說明你社交太封閉!我就有好幾個左撇子朋友,雖然經常夸他們“具有先天優勢,出手更敏捷,空間形象能力更強”,但吃飯時真不敢坐他們左邊,害怕手打架。他們常常抱怨“右手社會”對他們太不友好,開車掛擋、地鐵刷卡、日常握手,都是讓他們尷尬和不便的時刻。前幾天一個朋友給我發了一個鏈接,他興奮地發現,購物網站竟然為“左撇子”設立了專門會場,左手用的剪刀、吉他、笛子、腕表、鐮刀、餐具、文具、開瓶器、鼠標、鍵盤、自行車、撲克……搜索“左撇子商品有哪些”,真是琳瑯滿目。

他開玩笑說,感謝也能方便我們“左撇子”剁手,享受剁手快樂。我明白他說的意思,麥克盧漢說,媒介延伸了我們的肢體,不能只是延伸右手,也應該延伸左手。

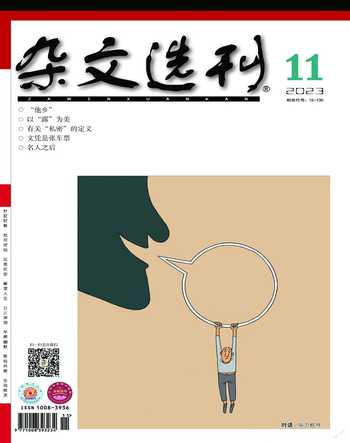

海內何妨存異己,人間難得是知音,這個左撇子會場,首先帶來的倒不是“琳瑯滿目的商品”,而是一種珍貴的看見。一億人的隱秘需求,在這里被看見了。在這里,不會被當成異類去凝視,不用有被糾偏支配的痛苦感。我講到“評論語感”時,常會跟學生講這四個詞所代表的區分強度:選擇、偏好、偏見、歧視。一個多元而包容的社區,會時時讓人感到,自己某種不一樣的需求,被當成“選擇”和“偏好”去對待,各美其美;而一個不友好的封閉的圈層,則時時會讓人擔心,自己某種需求會受到“偏見”和“歧視”的壓迫,被排他和驅逐。尊重左撇子的便利需求,包含著這樣的溫柔目光:這就是一種選擇和偏好,生活習慣,順手,沒什么高低差異之分。

前段時間跟學生們討論“大學校園應不應該封閉”的問題,這所頂尖名校實行進校預約制,外人可以找校內學生預約。按理說,學生是受益者,應該支持校園封閉,但不少學生都反對封閉。一個學生說,對于進我們學校,別人是外人;但過幾年我畢業后,我就成學校的外人了;對于本校,我是自己人,但對于隔壁另一所大學,我就成被墻隔離的外人了。特別感動于學生們的這種換位思維,換一種場景,我們就成了“外人”。總有某些時候,我們會成為“少數人”。我喜歡這句話:當我們是少數時,可以測試自己的勇氣;當我們是多數時,可以測試自己的寬容。你我可能不是左撇子,但可能是花生過敏者,可能特別害怕別人聽來微不足道的噪音,可能穿的鞋是特大碼。

【原載《羊城晚報》】