降水技術在泵站基坑封閉施工中的應用

艾魁焱,牛祥安

(山東省水利工程局有限公司,山東 濟南 250014)

濟南市東部水源四庫連通調水施工1 標段工程位于濟南市東湖水庫南側,本標段建設任務為新建加壓泵站1 座,主要包括調節池、主廠房、副廠房、室內裝修、水泵電機配套設備安裝、管道安裝、配套管件安裝等。

1 基坑施工重點與難點

1 號泵站工程主廠房和調節池均采用大底板基礎形式,基坑開挖面積大,約6 600 m2,基坑開挖最大深度為10.8 m,開挖邊坡1∶1,屬于深基坑危大工程。根據《濟南市東部水源四庫連通調水工程地質勘察報告》,1 號泵站場區地下水類型按含水介質分為孔隙水、基巖裂隙水及巖溶水,各含水層間水力聯系密切。場地分布的第②層、第③層和第⑥層砂壤土均具液化可能性。經現場實測地下水位線在開挖深度2.5 m 處,地下水水位埋深較淺,基坑放坡開挖易引起邊坡失穩。由于基坑深度較大,為確保汛期施工安全,指揮部多次召開調度會要求±0 以下工程汛期前務必完工。因工期緊,主廠房基坑降水技術難度大、工期風險高,本期工程能否按時完工,基坑降水項目是關鍵環節。

2 基坑施工措施

2.1 技術管理措施

項目經理組織編制了《1 號泵站基坑開挖、支護及降排水專項施工方案》,并通過專家評審。基坑深度9.40~10.80 m,基坑開挖邊坡1∶1,施工過程中根據現場情況,采用掛網插筋噴混凝土支護。噴射C20 混凝土,噴射厚度100 mm,噴射自下而上,隨挖隨噴。土釘采用Φ25HRB400 鋼筋,長度20 m,入射角15°,確保基坑邊坡安全。

通過查閱地質報告和現場開挖測試,得知降水區地質條件復雜,地下水位較淺,并顯示多層地下水分布,由于緊鄰白云湖,地下水量豐富,其各層埋深水位不一,因此采用管井法降水。為了獲得重要的水文參數以及降水施工所需的各種參數,施工前在基坑四周和中心區分別設置5 眼觀測井,檢驗管井降水效果,若降水效果不理想,可及時與設計單位溝通調整降水方案。

2.2 安全管理措施

工程開工前,項目部組織專業技術人員對安全風險進行全面、系統的辨識,泵站基坑開挖深度達10.8 m,屬于開挖深度超過5 m 的深基坑作業,可能導致基坑坍塌、高處墜落事故發生;降排水工程可能導致淹溺事故發生;被辨識為重大危險源。按照《水利水電工程施工安全管理導則》(SL721-2015)要求,公司明確了四級管控層級及管控責任人,并在基坑施工醒目區域張貼安全風險分級管控告知牌、安全風險分級空間四色分布圖。

為確保基坑穩定,項目部設置控制點對基坑結構穩定性進行監測,水平位移控制點布設3個,因基坑面積大,基坑邊比較長,利用深埋基準點做起算點,用二級導線在場內加密基準點,形成控制網。水平位移采用準直線法進行觀測,利用加密點間形成的準直線觀測基坑邊緣的位移量。沉降觀測采用DS05 精密水準儀,按《建筑變形測量規范》(JGJ8-2016)二級水準導線測量技術的要求進行往返閉合測量。

針對深基坑作業和降排水作業過程中的安全管理,項目部制定了相應的控制措施。包括工程技術措施、管理措施、教育培訓措施、應急處置措施、個體防護措施等。在降排水作業時由兩名專職安全員負責巡視監督,觀察基坑有無滲漏現象,有無涌土、流沙現象;基坑場地地表水、地下水排放是否正常,基坑降水設施運轉是否正常;對巡視情況作好記錄,發現異常及時匯報,及時消除各類危險因素,預防各類事故的發生。

2.3 質量管理措施

項目部針對本工程的特點、技術難點、技術要求、質量標準、操作工藝等,通過技術交底、質量例會和班前會等形式對現場管理人員和施工人員進行培訓和教育。在施工中嚴格質量控制,嚴把成井工藝過程、質量檢驗和抽水設備材料的質量、使用及維修管理,以確保成井合格率和抽水運行穩定性。

施工過程中項目部積極開展QC 小組活動,與監理單位、建設單位組成QC 小組,針對“地質條件復雜”“地下水位高”“滲透系數大”等問題,運用“PDCA 循環”模式制定了詳細的活動計劃,運用頭腦風暴法尋找影響質量的末端因素,通過收集資料和調查分析進行要因確認,要因確認后依據“5W1H 原則”制定對策。對策實施后,小組在施工中對每個要因進行核查落實,驗證對策的正確性及可行性,并將最終結果進行記錄。

3 基坑降水過程

3.1 初期降水

基坑降水,主要是將帶有濾管的降水工具沉沒到基坑四周的土中,利用水泵抽水,在不擾動土的結構情況下,將地下水抽出,以利基坑開挖。現場在基坑分級平臺處設置管井排水,每20 m左右設置降水井一處,井深25 m,共計13 眼降水井;在基坑四周和中心區域分別設置5 眼觀測井。

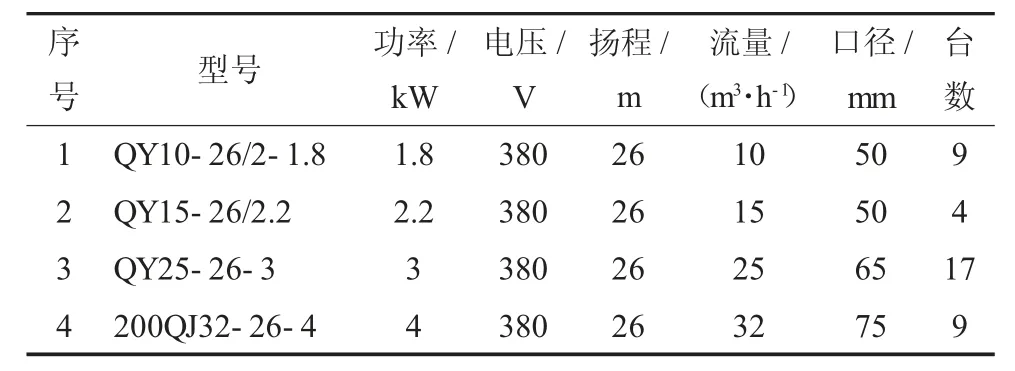

根據基坑涌水量計算公式,通過計算得出基坑涌水量為234.10 m3/d。項目部根據基坑涌水量計算結果初步確定了水泵功率和水泵機組,選用QY10-26/2-1.8 型潛水泵9 臺+QY15-26/2.2 型潛水泵4 臺,380 V 電壓控制,降水井沿基坑二級開挖平臺分散布設,每20 m 設置一眼,共計13眼。根據設計要求項目部制定了降水目標:地下水水位降至基坑建基面高程-0.50 m(高程10.2 m)以下。

3.2 降水井的觀測

項目安排專人每天8 點、12 點、16 點、20 點觀察4 次,由測量員負責觀測,施工員負責記錄,觀測時先在降水井管口上做好標高標記,根據讀取的數據和標高,計算確定井內水位高程。每次測量完成后,將井頂部用蓋子蓋好,防止雜物垂落井內。

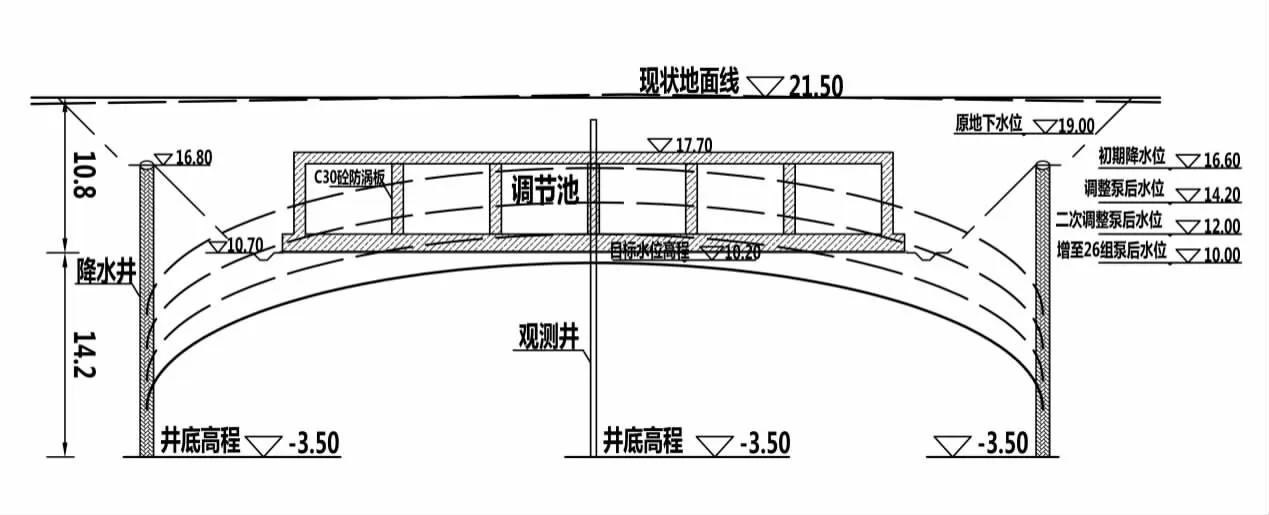

經過一周的觀測,降水井內平均水位高程10.7 m,觀測井內平均水位高程16.6 m,水位基本穩定。由此推斷出地下水位高程曲線在10.7~16.6 m 高程之間。地下水位高程與目標差距較大,表明基坑涌水量Q 及地層滲透系數K 遠大于Q 為234.10 m3/d 和K 為0.20 m/d 的參考指標,經項目部商議決定通過調整水泵型號來達到降水目標。

3.3 調整降水井水泵型號

項目部將13 眼降水井的水泵全部更換為3 kW 的QY25-26-3 型潛水泵,經過一周的觀測,降水井內平均水位高程4.6 m,觀測井內平均水位高程14.2 m,水位基本穩定。降水井內水位線高程已降至目標高程10.2 m 以下,但觀測井內水位線高程還遠遠不夠,故仍然不能滿足施工要求。

項目部繼續更換水泵型號,采用9 臺200QJ32-26-4 型潛水泵+4 臺QY25-26-3 型潛水泵的配置,經過3 d 觀測,降水井內平均水位高程2.5 m,觀測井內平均水位高程12.0 m,水位基本穩定。通過調整水泵型號,觀測井內水位仍不能滿足施工要求。

3.4 調整降水方案

通過兩輪更換水泵,4 臺2.2 kW+9 臺1.8 kW→13 臺3 kW→9 臺4 kW+4 臺3 kW,最后測得觀測井水位高程12.0 m,降水井平均水位高程2.5 m,水位基本穩定。結果仍不能滿足施工要求。

項目部召開專題討論會進行原因分析:基坑地下水水量較大,單靠調整水泵型號,已經很難達到預期目標,必須通過增加降水井來增加降水量;通過借鑒以往施工經驗,增加降水井和縮短降水井間距,可以在增加降水量的同時使降水曲線趨于平緩,有利于降低最高水位線的高程。總結一期降水經驗和討論結果,項目部決定在每兩眼井之間增加一眼新井,將降水井間距縮短為10 m,新增降水井全部采用QY25-26-3 型潛水泵,以確保降水量。

方案確定后,項目部立即組織施工隊伍進行二期降水井施工。二期新增13 眼降水井全部配備3 kW 水泵,水泵總配置調整為17 臺3 kW+9臺4 kW 水泵組(水泵基本參數見表1)。經過一周的觀測,降水井內平均水位高程1.5 m,觀測井內平均水位高程10.0 m,水位基本穩定。水位線高程已降至目標高程10.2 m 以下,調整后的降水方案得到了驗證,降水取得了成功。

表1 水泵基本參數表

在后期基坑施工過程中,項目部安排專人每天對降水井和觀測井水位高程進行觀測,井內水位高程均穩定在目標高程10.2 m 以下,整個基礎施工期間未出現滲水現象。基礎工程工期目標得以實現。降水過程地下水位曲線如圖1 示。

圖1 降水過程地下水位曲線示意圖

4 降水成效

針對基坑水文地質條件復雜情況采用分期分批次降水方式,通過調整水泵配置逐步優化降水方案,將地下水位降至施工基礎面以下并保持地下水位穩定。降水施工過程中為了獲得重要的水文參數以及降水施工所需的各種參數,采取的措施是在基坑四周和中心區分別設置5 眼觀測井,用于檢驗降水效果;在遇到降水效果不理想的情況時,及時分析現狀尋找解決方法,通過加密降水井數量,調整水泵型號配置,來實現降低地下水位的目的,最終達到預期的目標。

在地質條件復雜、降水面積達6 600 m2的大型基坑、地下水位充沛的區域,基坑降水獲得成功,地下水位控制在建基面標高-0.50 m 以下,并持續穩定運行,使主廠房、調節池基礎施工等工作提前近20 d 開始實施,緩解后期施工壓力,初步估算,減少搶工費近10 萬元,同時保障項目早日投入使用。

本項目降水施工采用分期分批次降水方式,通過調整水泵配置逐步優化降水方案,為今后的基坑降水施工效率提升與管控提供了一定參考價值,可以利用此方法來提高類似工程的施工效率。通過將本次降水施工經驗進行整理、歸檔、總結,形成了項目部《特殊基坑施工作業指導書》,以便在復雜地質條件下,尤其是在黃河沖擊平原地區,地下水豐富,地質條件復雜,透水層與不透水層交叉分布,夾雜流沙層的基坑降水施工中推廣應用。