河道清淤工程對防洪的累積影響研究

孫光寶,劉紅奎,李宗駿

(1.長江水利委員會水文局荊江水文水資源勘測局,湖北 荊州 434099;2.湖北省襄陽市水文水資源勘測局,湖北 襄陽 441003)

本文研究河段上起沙市鹽卡港(荊46 斷面)下迄新廠(荊82 斷面),長度約66 km,整體位于上荊江下段沙市至藕池口,流經荊州市沙市區,公安縣和江陵縣,為微彎分汊型河道。擬實施清淤項目位于長江柳林洲-新廠河段左岸,河段為沙質河床,具有二元結構特征,主流線擺動幅度較大,河岸主要由厚層黏土組成,且受到兩岸護岸工程保護,多年來工程河段岸線較為穩定[1]。

自三峽工程建成以后,荊江水沙條件發生了較大的變化[2],加之長江航道部門實施筑壩攔洪,主泓南移工程后,北岸泥沙淤塞嚴重等因素影響,導致研究區內顏家臺泵站、耀興電灌、普濟中心水廠取水口無法正常取水。因轄區內種養殖結構發生變化及《荊州市四湖總干渠污染防治三年行動計劃(2018—2020 年)》的要求,為確保四湖總干渠流域內河水水質達到Ⅲ類標準,同時兼顧農業種植結構調整后農業常態化用水需求,需對灌區內水系常年進行生態補水。因此,需對顏家臺泵站、耀興電灌、普濟中心水廠取水口開展清淤。

1 水動力模型構建與驗證

在水動力模型構建中,首先要考慮平面尺度與垂直尺度的相對關系,本文所選取的長江柳林州—新廠河段為典型的大江大河天然河道,平面尺度遠大于垂直尺度,故可構建水動力二維模型進行相關計算求解[3]。為準確評估取水口清淤對河道演變的實際影響,基于研究區域河床演變趨勢初步判斷結果,以實例進行驗證,通過對比計算結果和實測成果,驗證模型的適應性,用于計算和分析工程實施后對河道水位、流速的實際影響。本文基于Mike21 構建二維水動力模型,分析工程河段的流速變化情況。本次選用Mike21 模型中的Hydrodynamic(HD)水動力模塊,利用Saint-Venant 方程組描述二維非恒定流運動規律,由質量守恒的連續性方程和能量守恒的動量方程組成,可模擬湖泊,河道的水流運動規律,利用ADI 法求解。

河道地形大部采用2018 年10 月1∶10 000地形圖,研究區域局部地形采用2019 年7 月1∶2 000 地形圖。其中耀興電灌站段1∶2 000 地形圖2.3 km2,顏家臺閘段1∶2 000 地形圖3.2 km2,普濟中心水廠取水口段1∶2 000 地形圖3.8 km2。選取郝穴站基本水尺斷面和新廠水位站基本水尺斷面為水位觀測斷面;選取荊53、荊58 左汊、荊58 右汊為流量測驗斷面。分別選取2019 年7 月24 日(26 600 m3/s)和7 月21 日的(21 000 m3/s)的資料進行率定和驗證。經試算率定并參照經驗值得本河段主槽的糙率取值范圍為0.017~0.020,灘地的糙率取值范圍為0.020~0.025。

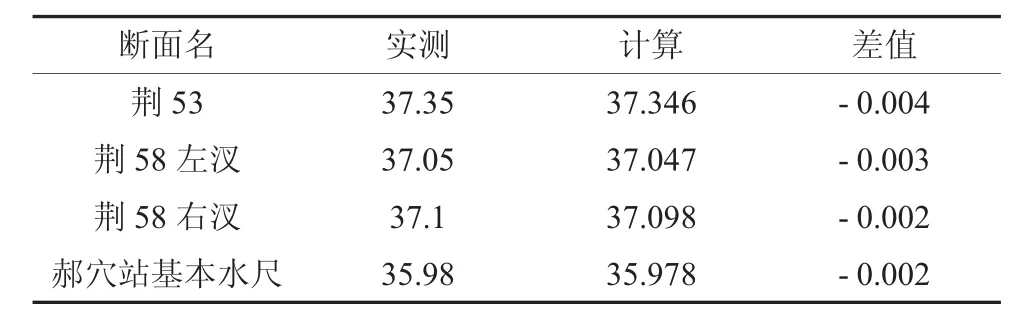

表1 為各斷面水位計算值與2019 年7 月24 日實測值的差值統計表。結果表明兩者基本吻合,最大誤差在0.01 m 以內。結果表明:所建模型可很好地描述各斷面情況。

表1 各斷面水位計算值與實測值對比統計表 m

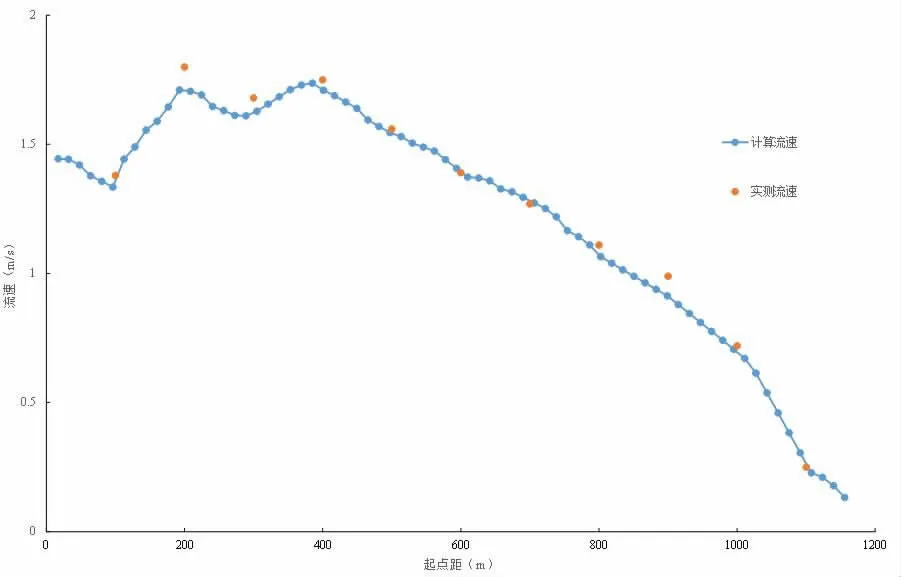

以圖1 為例,計算河段率定流場圖及斷面流速分布率定及驗證結果。可見二維數學模型計算所得流場變化平順,灘、槽水流運動區分明顯;斷面流速計算值和實測值吻合較好,流速偏差在±0.1 m/s 以內。

圖1 26 000 m3/s 流量下流速率定結果(荊53)

2019 年7 月24 日實測長江干流流量26 600 m3/s,突起洲左汊分流量7 300 m3/s,突起洲右汊分流量18 700 m3/s,差值600 m3/s,占干流流量的2.3%,在測驗誤差允許范圍內。實測和計算的汊道分流比結果見表2。

表2 汊道分流比實測值與計算值對比統計表

由表2 可知:干流與汊道流量測驗時段內郝穴水位站水位變幅0.01 m,水位過程與上游沙市站、下游新廠站相應,水位變幅基本一致,符合恒定流模型要求。

綜合對比和分析結果,經率定后平面二維數學模型可以較準確地模擬本河段的水流運動特性,計算結果和實測成果誤差較小,吻合較好,可用于計算和分析取水口清淤工程實施后對研究區域水位和流速的影響。

2 清淤方案對實際工程的影響

2.1 方案的選取

為了反映清淤疏浚對防洪、通航等的影響,基于3 個水文站(沙市水文站、郝穴水位站、新廠水文站)的資料選取了1998 年洪水、多年平均、枯水期、設計流量共四級流量進行工程影響分析計算(見表3)。考慮到1998 年洪水沙市站最高水位達45.22 m(凍結),故選取1998 年洪水期實測最高水位和最大流量作防洪設計水位和流量。計算河段下邊界在新廠站基本水尺斷面下游約3.4 km,下邊界控制水位用新廠站實測水位、河段比降推算。

表3 工程影響計算水流條件表

表3 中下邊界設計水位27.30 m 按郝穴、新廠兩站枯季比降推出。顏家臺閘站原設計水位為27.57 m,原設計流量5 500 m3/s,在設計初期是正確的。但河道經幾十年的演變,特別是三峽水庫蓄水后河道沖刷下切,枯季水庫調蓄運用下泄水量加大,枯水期同水位條件下河道流量加大較多,再用5 500 m3/s 作為設計流量不符合實際。因此,根據2018 年枯季郝穴站水位與沙市站流量關系推求出顏家臺閘設計流量為9 400 m3/s,枯季流量為2003—2018 年沙市站年最小流量平均值取整,下邊界水位為新廠站同期年最低水位平均值。

2.2 清淤工程概化

當建筑物尺寸相對網格尺寸較小時,假定河底高程增加值所阻擋的流量與工程阻擋的流量相同,通過增加工程所在網格節點的河底高程來反映工程的阻水影響;當建筑物尺寸大于或與網格尺寸相當時,可直接根據建筑物高度來修改相應網格節點的河底高程[4-5]。

假定垂線流速沿水深呈指數分布,則垂線上某點流速u 可表示為[6-7]:

式中:y為該點離床面距離,m;u0為y=h處水流表面流速,m/s;h為水深,m;指數m可取1/6。

令a為工程阻水增加的河底高程,b1、b2分別為工程阻水寬度和網格寬度,則工程阻擋的流量Q1和河底高程增加阻擋的流量Q2分別為:

由Q1=Q2可解出河底高程增加值。

2.3 不同方案下的模擬計算

2.3.1 原始清淤方案下模擬計算

利用構建的水動力平面二維模型計算了1998 年洪水、多年平均、枯水期、設計流量共四級流量工況下,3 個水利工程取水口清淤引起的水位和流速變化,清淤引起突起洲分流比變化,以及對岸坡穩定影響的變化。

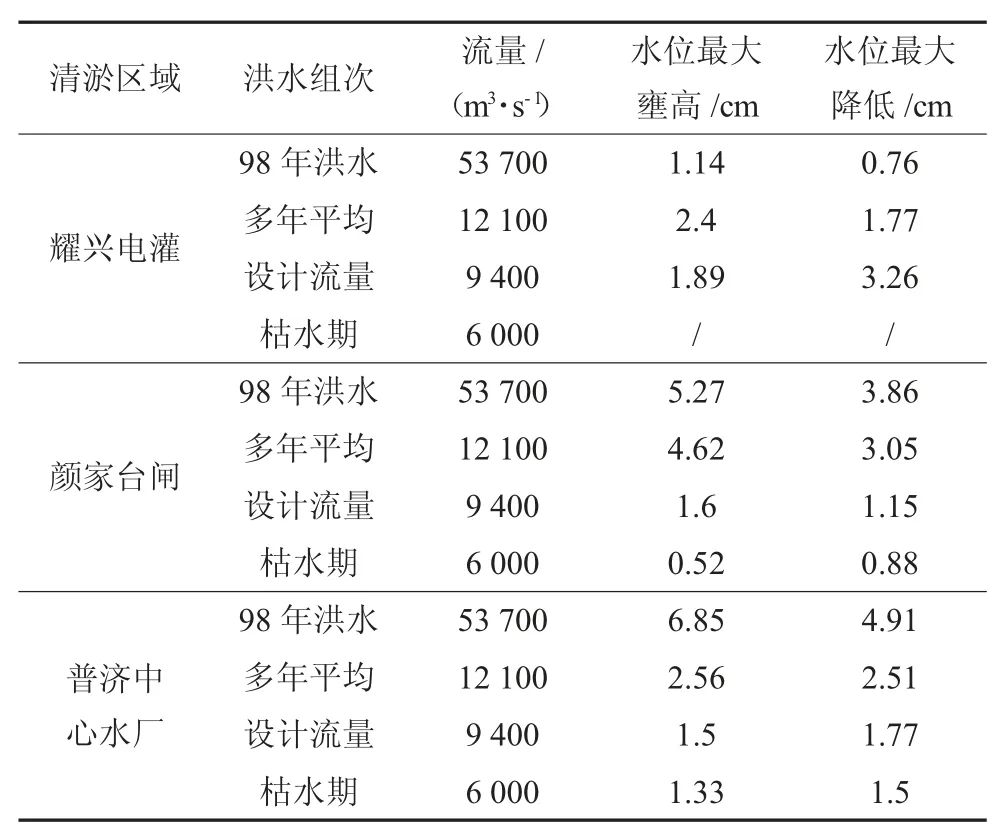

1)水位變化分析。在設計流量和多年平均流量工況下,3 個取水口清淤疏浚前后的水位變化見表4。由表4 可知,中洪水流量下清淤疏浚后,清淤區上游水位略有降低,清淤區下游局部水位略升高;枯水設計流量下疏浚區水位變化規律基本一致,但因工程前不過水,清淤疏浚后過水,受計算方法影響,清淤區顯示為水位降低。

表4 不同工況下清淤區域水位最大影響值

由模型計算結果可知,耀興電灌站清淤疏浚后該區域水位變化較小,水位變化在0.2 cm,影響范圍主要位于工程區域上游約1 km 范圍內;其中在枯水期文村夾左汊基本不過流,此時耀興電灌處無流量,因此無水位、流速變化。

顏家臺閘清淤疏浚后,在設計流量條件下清淤疏浚區尾端水位壅高,最大壅高值約為5.27 cm;清淤疏浚區上游局部水位下降,最大水位下降約3.86 cm。普濟中心水廠清淤疏浚后,水位最大壅高值約為6.85 cm,最大水位下降約4.91 cm。兩者在設計流量下水位變化影響區域較小,水位變化在0.2 cm 的影響范圍局限在清淤疏浚區上游600 m 至下游400 m 內。兩者各自多年平均流量、設計流量和枯水期流量下的水位變化規律與設計流量條件下的變化規律基本一致。

2)流速變化分析。工程前后采樣點流速變化等值線及流速變化值見表5。

表5 不同計算方案下取水區域水位流速最大影響值

根據模型計算結果可知,耀興電灌由于上下游筑有潛丁壩等航道整治建筑物,施工后該區域水位流速變化較小,流速變化在0.01 m/s 影響范圍主要位于工程區域上游約1 km 范圍內。顏家臺閘清淤疏浚后,在設計流量條件下,清淤疏浚區上游和下游局部流速增大,流速最大增加值約為0.13 m/s,流速最大減小值0.16 m/s。普濟中心水廠流速最大增加值約為0.12 m/s,流速最大減小值0.16 m/s。這兩者多年平均流量下的流速變化規律與其各自設計洪流量條件下的變化規律基本一致,但流速變化值略有所變化。枯水期流量下都因施工前河床不過水、工程后河床過水,導致施工后清淤疏浚區域及附近區域流速變化較大。

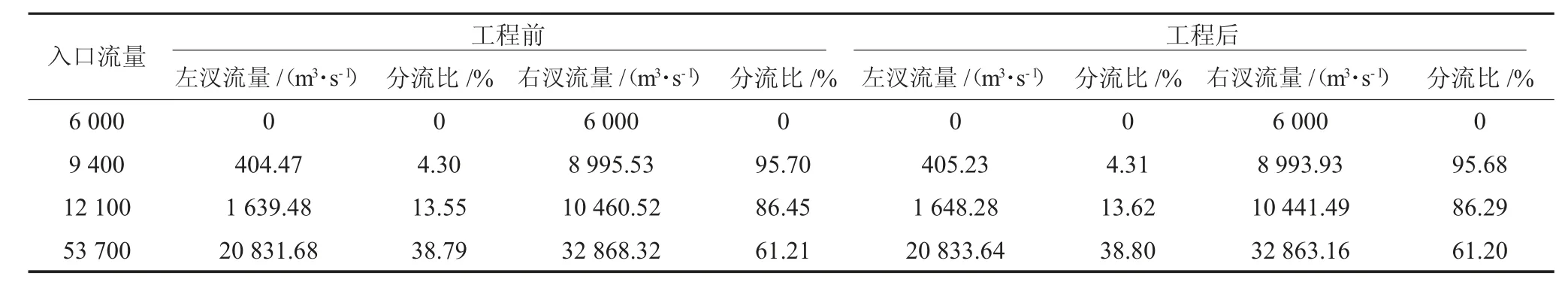

3)突起洲分流比變化。各級流量下工程前后突起洲左右汊分流流量及分流比變化情況如表6所示。各級流量下,工程前后突起洲左右汊分流情況無明顯變化。入口流量為6 000 m3/s 時,突起洲左汊保持不過流狀態,主要從右汊過流。隨著入口流量增加,左汊分流比逐漸增加,右汊的分流比逐漸減小,工程過后,突起洲左右汊流量分流比變化較小,其中12 100 m3/s 時,工程對分流比影響最大,但此時分流量的變化只有個位數、分流比變化幅度仍較小。

表6 不同計算方案下突起洲分流比變化

4)清淤對岸坡穩定影響分析。三大取水口距離上下游護岸工程至少有100 m 以上的距離,因此三大取水口清淤作業對護岸工程、取水工程和航道工程安全無不利影響,且清淤區底部處在近期床沙活動層上部,清淤不會對岸坡穩定產生不利影響。

2.3.2 河流模擬計算

由前述的模擬結果可知,相距較遠的3 個取水口清淤所引起的研究河段水文特征值的變化基本不會相互影響。為進一步研究距離較近的取水口清淤對所在河段水文特征值所造成的累積影響效應,假定顏家臺泵站沿長江河道下移3 km,下移后顏家臺泵站與普濟水廠取水口兩個清淤區之間相距不足1 km。在此假設背景下,選取多年平均流量工況重新對顏家臺泵站清淤后的河流進行模擬計算,為進一步探討兩個距離較近的取水口清淤所造成的疊加效應提供對比方案。

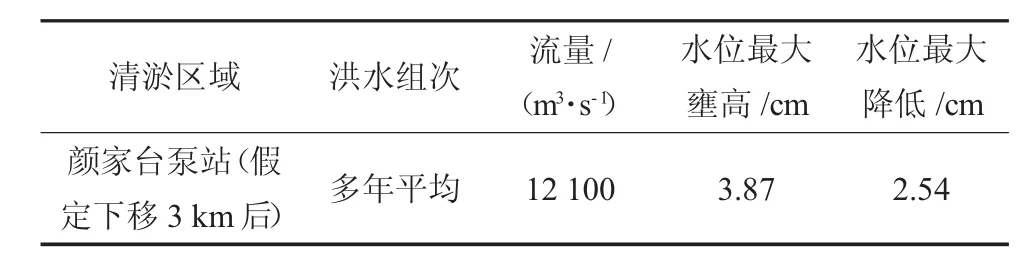

1)水位變化分析。多年平均流量下清淤的水位變化見表7。由表7 可知:多年平均流量下,清淤疏浚工程實施后,清淤區上游水位略有降低,清淤區下游局部水位略升高。

表7 清淤區域水位最大影響值

由模型計算結果可知,顏家臺閘下移3 km實施清淤疏浚后,在多年平均流量條件下,本次擬清淤疏浚區尾端水位壅高,最大壅高值約為3.87 cm;清淤疏浚區上游側局部水位下降,最大水位下降約2.54 cm。

2)流速變化分析。工程前后采樣點流速變化值見表8。

表8 不同計算方案下取水區域水位流速最大影響值

根據數學模型計算結果可知,顏家臺泵站下移3 km 后實施清淤疏浚,在多年平均流量下,工程河段流速變化增加值最大為0.16 m/s,流速減小值最大0.22 m/s,流速變化0.1 m/s 范圍局限在清淤疏浚區上游800 m 至下游400 m,流速變化最大影響范圍均在清淤疏浚范圍附近。

2.3.3 顏家臺泵站下移后產生的疊加效應

為了進一步研究距離較近的水利工程取水口清淤對所在河段水文特征值所造成的疊加影響效應,在上節假定的基礎下,仍選取多年平均流量的工況對顏家臺泵站清淤后的河流模擬計算,不同的是本節以下移的顏家臺泵站和普濟水廠取水口同時清淤所產生的相互影響,來研究兩個距離較近的取水口清淤所造成的疊加效應。

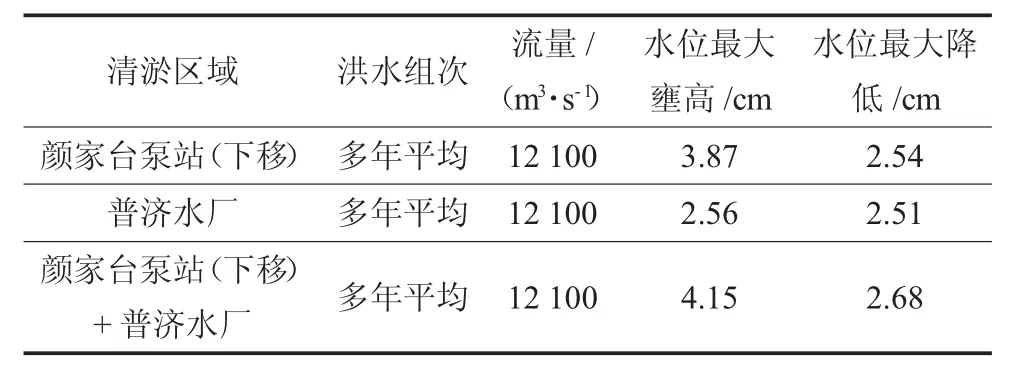

1)水位影響疊加效應。上述兩處水利工程取水口實施清淤后引起的水位變化見表9。由表9可知:多年平均流量下,清淤疏浚工程實施后,清淤區上游水位略有降低,清淤區下游局部水位略升高。

表9 顏家臺泵站(下移)和普濟水廠同時清淤水位最大影響值

由模型計算結果可知,在多年平均流量條件下,上述兩個取水口同步清淤,造成水位最大壅高值4.15 cm,大于任一取水口單獨清淤造成的水位壅高值(3.87 cm;2.56 cm),小于兩個取水口清淤造成的水位壅高值之和(4.15<3.87+2.56)。與此同時,兩個取水口同步清淤,造成淤疏浚區上游側局部水位下降,最大水位下降約2.68 cm,大于任一取水口單獨清淤造成的水位壅高值(2.54 cm;2.51 cm),小于兩個取水口清淤造成的水位下降值之和(2.68<2.54+2.51)。由上述河流模擬計算分析可以看出,顏家臺泵站(下移)和普濟水廠清淤對清淤區在上下游引起的水位壅高和降低產生了疊加效應。

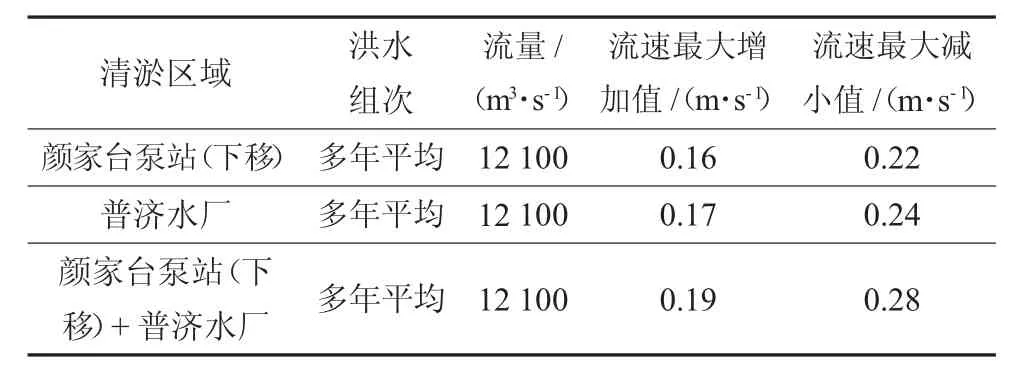

2)流速變化分析。上述兩處取水口清淤后的引起的流速變化見表10。由表10 可知:清淤疏浚工程實施后,工程河段流速變化增加值最大為0.19 cm/s,流速減小值最大0.28 cm/s。

表10 不同計算方案下取水區域流速最大影響值

由模型計算結果可知,在多年平均流量條件下,清淤疏浚區上游和下游局部流速增大,顏家臺泵站(下移)和普濟水廠取水口同步實施清淤后造成上游和下游局部流速最大增加值為0.19 m/s,大于任一取水口單獨清淤造成的流速最大增加值(0.16 m/s;0.17 m/s),小于兩個取水口清淤造成的流速增加值之和(0.19<0.16+0.17)。上述兩個取水口同步清淤,造成清淤疏浚前沿區域流速減小,最大流速減小值為0.28 m/s,減小值大于任一取水口單獨清淤造成的水位壅高值(0.22 m/s;0.24 m/s),小于兩個取水口清淤造成的水位下降值之和(0.28<0.22+0.24)。由上述河流模擬計算分析可以看出,顏家臺泵站(下移)和普濟水廠清淤對清淤區上游和下游局部地區以及清淤疏浚前沿區域引起的流速增大或減小產生了疊加效應。

3 結 論

1)清淤工程實施后,局部過水斷面面積擴大,無阻洪建筑物構建,對局部行洪有利。清淤疏浚作業后,工程區域上下游附近水域的水位與流速變化幅度較小,且影響范圍局限在疏浚區及其上下游局部河段范圍。清淤施工不涉及堤身護護岸,對堤防不產生直接影響,不會引起崩岸或切灘等劇烈的河勢變化,對河勢穩定沒有很大的影響,開挖區至護岸腳為近期堆積的中細沙,清淤對岸坡穩定也不產生不利影響。

2)構建了二維水動力數學模型,利用2019年7 月24 日(26 600 m3/s)和2019 年7 月21 日(21 000 m3/s)流速和水位資料進行模型率定和驗證,得出的結果表明斷面流速計算值和實測值吻合較好,流速偏差在±0.1 m/s 以內。

3)利用構建的二維水動力模型,得出結果表明,相鄰取水口同步清淤對河道水位和流速的影響大于其中任一取水口單獨清淤所產生的影響,但小于兩個取水口單獨清淤所產生影響的線性之和。