睡眠類APP聯合其他新媒體睡眠宣教對大學生睡眠質量的影響*

余恬湉,余西西,甘琦婷,趙玉蓮,李文利,洪瀟瀟**

(1.貴州醫科大學 基礎醫學院,貴州 貴陽 550004; 2.貴州醫科大學 口腔醫學院,貴州 貴陽 550004; 3.貴州醫科大學 麻醉醫學院,貴州 貴陽 550004)

我國大學生存在睡眠質量問題[1],睡眠障礙發生率為12.92%~59.83%[2-3]。王小丹等[4]基于海南省大學生的研究發現,學生的睡眠質量影響因素有行為(體育活動、遲睡頻率、網絡成癮等)、宿舍環境、生理、心理等方面。現有針對大學生睡眠質量改善的干預方法主要有正念冥想[5]、認知行為療法[6]、中醫中藥干預[7]、體育鍛煉[8-9]、音樂療法[10]等,但其受時間、地域、費用、治療師等多種因素限制,難以廣泛開展,大學生急需一種便捷、有效的睡眠質量改善方法。新媒體是相對于報刊、廣播等傳統媒體而言的以互聯網等技術為依托的新型媒介形式[11],包括微信、知乎、抖音、微博等平臺。據調查,71%的大學生通過新媒體獲取課外信息[11],新媒體已是當代大學生生活學習的重要組成部分,借助新媒體為大學生提供助眠服務和健康信息的傳播,具有攜帶方便、使用簡單、成本低等優點。雖有研究證明手機依賴[12]、網絡成癮[13]是影響大學生睡眠質量的主要因素,但很少有利用新媒體正向干預大學生睡眠的研究,在新媒體已成為信息傳播的主流媒介的時代,如果大學生能合理使用新媒體、發揮新媒體的正向引導作用,自然雙刃會變成單刃。結合大學生睡眠質量現狀及其影響因素和大學生離不開新媒體的學習生活方式,本研究旨在調查大學生睡眠質量現狀及其影響因素,探索睡眠類APP聯合其他新媒體睡眠宣教對大學生睡眠質量的影響。

1 對象與方法

1.1 研究對象

本研究共調查貴州省、湖北省、重慶市3地3所高校24個班級,1 285名大學生,最終收到問卷1 182份,回收率為91.98%,剔除不合格問卷32份,最終有效問卷1 150份,有效回收率97.29%。多階段隨機抽樣得到的1 182人中招募志愿者參與睡眠質量的干預實驗,共招募到符合條件的志愿者282名。

1.2 研究方法

1.2.1大學生睡眠質量的橫斷面研究 2020年2月,采用橫斷面研究方法和多階段隨機抽樣方法,第一階段在貴州省、湖北省、重慶市3個省份中分別隨機抽取1所高校,分別在貴州醫科大學、長江大學、重慶醫科大學中抽取;第二階段在抽中的3所高校中按年級分層,分為大一、大二、大三、大四;第三階段在每所學校的1~4年級中分別隨機抽取2個班級學生作為研究對象。借助問卷星平臺,將自制的基本信息及睡眠質量影響因素調查表和匹茲堡睡眠質量指數量表(pittsburg sleep quality index,PSQI)制成互聯網問卷,在高校班級輔導員的幫助下,通過班級QQ群展開調查,調查前積極宣傳調查目的和意義,調查員統一發放調查問卷,全部問卷都由研究對象自行填寫,收回后核查,不合格量表不予評定。

1.2.2大學生睡眠質量的干預實驗 2020年2—5月,分析橫斷面研究結果發現,大學生使用新媒體頻繁且新媒體使用時長是其睡眠質量重要影響因素,結合大學生離不開新媒體的學習生活方式,團隊于2020年9月開展干預實驗。在多階段隨機抽樣得到的1 182人中招募志愿者。招募條件:入睡困難(入睡時間>30 min)[12]、或睡眠質量差(PSQI≥8)[14]、或有睡眠改善意愿,能每天使用智能手機,自愿參與。排除標準:患有影響睡眠質量的各類疾病,正進行改善睡眠的其他治療,正經歷應激事件,近3個月使用過睡眠APP。通過隨機數字表法,將招募的282名大學生志愿者分為干預組和對照組,向所有調查對象詳細說明本干預實驗的目的、要求和意義,遵循知情同意和自愿參加的原則。對照組不做任何處理,干預組采用睡眠類APP聯合其他新媒體宣教睡眠健康知識的方法。干預內容:(1)社交媒體干預,將141名干預組成員拉入QQ群進行統一管理,每周進行1次睡眠知識及睡眠質量改善方法的宣教,并不定時對睡眠存在問題的同學進行訪談;(2)睡眠類APP干預,干預組成員于同一時間統一下載蝸牛睡眠APP,并堅持使用蝸牛睡眠APP 30 d,蝸牛睡眠APP可感知并記錄用戶睡眠過程、呈現可視化的睡眠報告、提供專業助眠音頻及睡眠解決方案等,可幫助用戶及時發現睡眠問題并培養良好睡眠習慣,統一在APP中設置“起床鬧鐘”和“睡眠提醒”,每天按照計劃作息并使用APP監測睡眠,可自由使用各大功能(包括睡眠分析、專業哄睡、心理咨詢、定制睡眠解決方案等專業板塊及早睡早起紅包挑戰賽、睡眠社區等趣味板塊)。以干預作為時間標志,于干預前后對兩組同時測PSQI,比較各項指標治療前后和組間差異。

1.2.3干預實驗的質量控制措施 干預組成員每日將蝸牛睡眠APP生成的睡眠情況分享于群內,以供研究人員評價實驗對象的依從性。發生以下情況的志愿者將中止干預:連續超過3 d未按照要求打卡,干預過程中接受其他治療,經歷重大應激事件。

1.3 觀察指標

1.3.1一般資料收集 采用自制調查表收集大學生基本信息及睡眠質量影響因素,包括性別、年級、生源地等基本情況,遲睡頻率、新媒體使用時長等行為因素,學習壓力、專業滿意度等學習因素,吃宵夜習慣等飲食因素及消極情緒等心理因素,對調查結果進行Cronbach's α 系數的統計計算,19個調查項目的Cronbach's α 系數為0.749。

1.3.2睡眠質量評估 采用PSQI評估大學生睡眠質量,此量表由匹茲堡精神科醫生Buysse等[15]于1989年編制,是近年來對大學生進行睡眠質量評價時使用最多的量表[16],包括7個部分19個條目,每部分采用Likert 3級評分,計分0~3分,總分0~21分,主要用于評定被試1個月的睡眠質量,得分越高,表示睡眠質量越差,以PSQI得分≥8分判斷為存在睡眠障礙[14]。本次研究其量表各條目間的Cronbach's α 系數為0.782。

1.4 統計學分析

應用SPSS 22.0統計軟件進行數據分析,原始數據通過正態性檢驗顯示不拒絕正態性假設,用t檢驗比較城鎮與農村、不同性別的大學生睡眠質量的差異,用F檢驗比較貴州、重慶、湖北3地高校大學生睡眠質量的差異,用多因素logistic回歸分析大學生睡眠質量影響因素,用χ2檢驗比較干預前后干預組與對照組睡眠質量組間和前后自身的差異,檢驗水準α=0.05。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 大學生睡眠情況的橫斷面研究

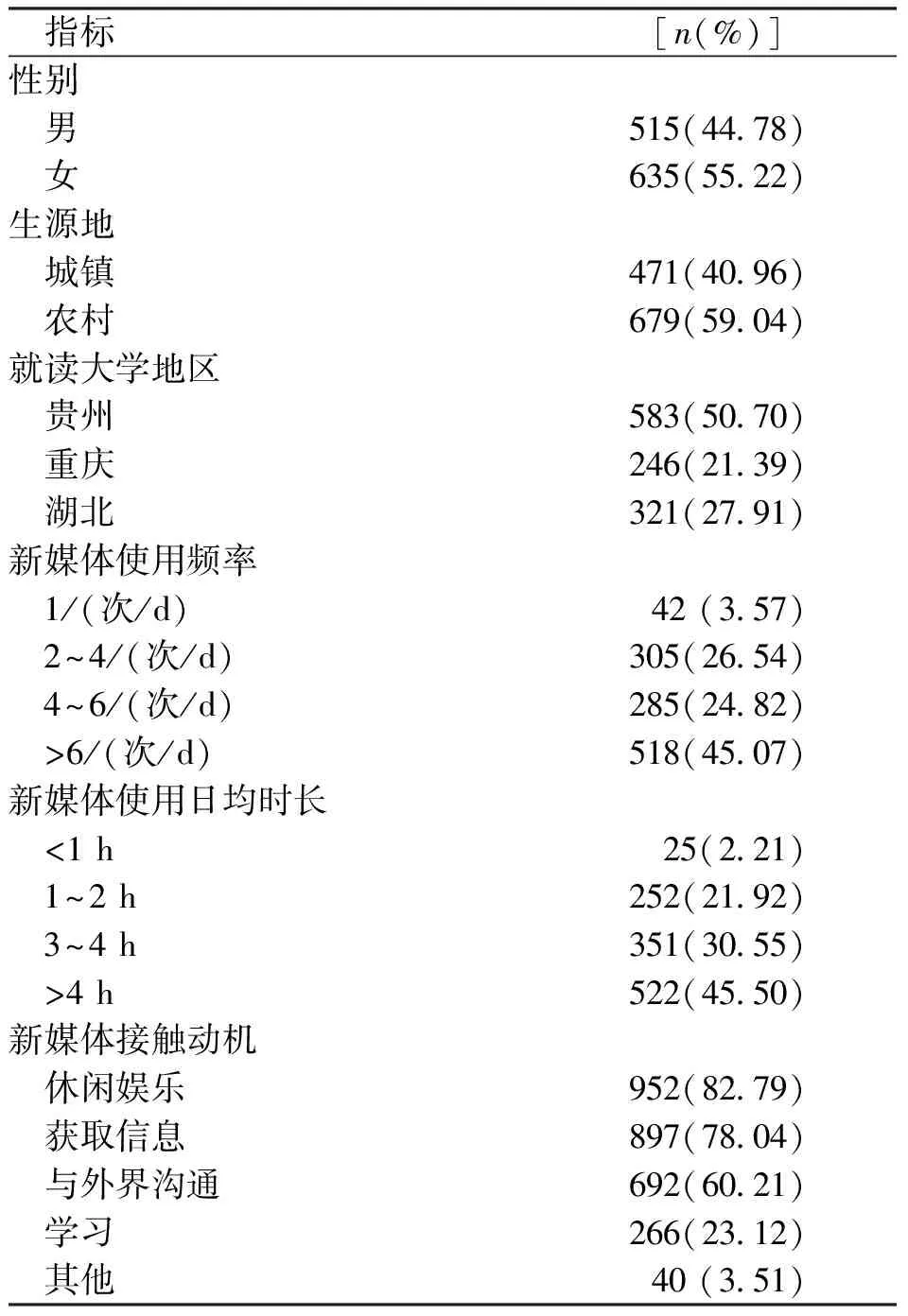

2.1.1基本情況 1150份有效問卷中,大學生平均年齡(21.51±1.26)歲,平均新媒體使用年限(3.89±1.42)年,大學生的手機、電腦等電子產品擁有率為98.75%。大學生性別、生源地、就讀大學地區分布,新媒體使用頻率、時長及接觸動機等情況見表1。

表1 被調查大學生新媒體使用基本情況

2.1.2大學生睡眠質量總體情況 1 150位大學生的PSQI總分為(6.13±2.96)分,其中28.60%存在睡眠質量問題(PSQI≥8)。不同性別、生源地及就讀大學地區大學生的睡眠質量比較如表2所示,女生的睡眠障礙、催眠藥物、日間功能障礙、PSQI總分得分高于男生,差異有統計學意義(P<0.05);城市大學生日間功能障礙得分高于農村學生,差異有統計學意義(P<0.05);就讀大學地區在貴州、重慶、湖北的3地大學生的PSQI總分及各維度得分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

表2 不同性別、生源地及就讀學校地區大學生睡眠質量比較

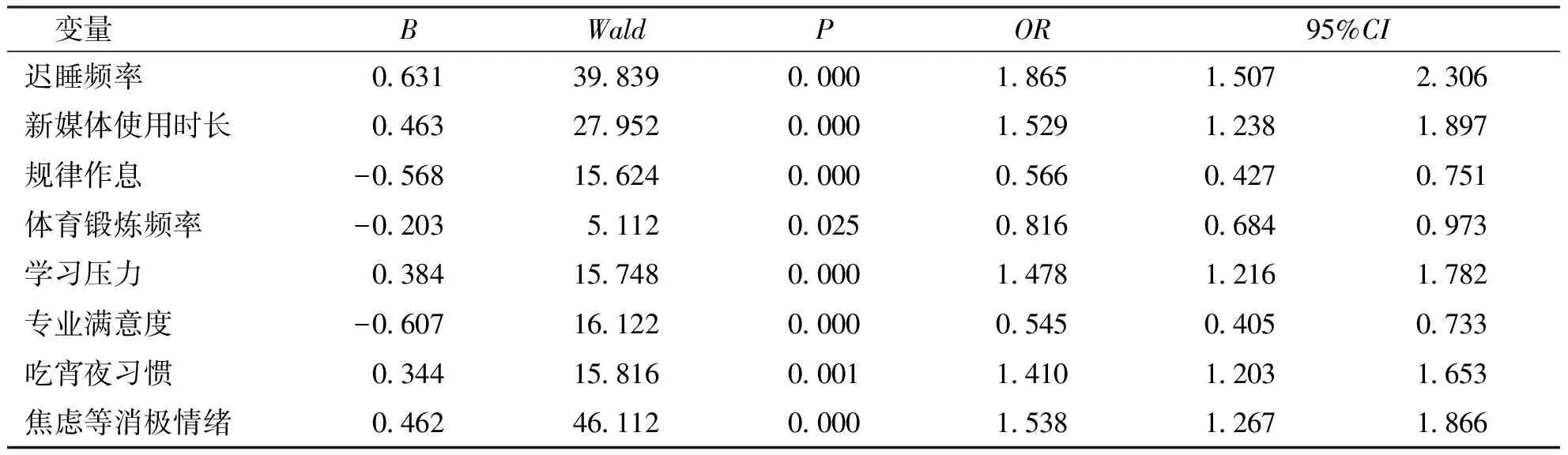

2.1.3影響大學生睡眠質量的因素 結果顯示,遲睡頻率、新媒體使用時長等與PSQI總分有相關性,差異有統計學意義(P<0.05),其中遲睡頻率、新媒體使用時長、學習壓力、吃宵夜情況、消極情緒與PSQI成正相關;規律作息、體育鍛煉頻率、專業滿意度與PSQI成負相關。見表3。

表3 大學生睡眠質量影響因素的多因素logistic回歸分析

2.2 大學生睡眠質量的干預實驗

2.2.1干預對象的基本情況 干預組141位(男58、女83),對照組141位(男61、女80),兩組性別、年齡、生源地及年級比較,差異均無統計學意義(χ2/t值分別為0.98、1.07、0.81、0.54,P均>0.05),具有可比性。

2.2.2依從性評價 干預組堅持使用蝸牛睡眠APP并打卡30 d人數為118、占比83.69%,堅持打卡26~29 d人數為23,占比16.31%。

2.2.3干預前后兩組大學生PSQI得分比較 干預前兩組大學生的PSQI總分及各維度評分比較,差異均無統計學意義(P均>0.05),符合實驗要求。干預后,與對照組相比,干預組的PSQI總分、睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、日間功能障礙得分均較低,差異有統計學意義(P<0.05),干預后的干預組與對照組相比,睡眠效率、睡眠障礙、催眠藥物得分也較低,但差異無統計學意義(P>0.05)。干預組干預后與干預前比較,睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、日間功能障礙、PSQI均較低,差異有統計學意義(P<0.05)。對照組干預前與干預后相比,PSQI總分各維度差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 干預前后兩組大學生PSQI得分比較

3 討論

本次調查結果顯示,28.60%的大學生存在睡眠障礙,低于郭真等[17]調查銀川市2所高校大學生發現睡眠障礙檢出率36.60%,與劉海燕等[18]調查貴陽市3所高校大學生發現睡眠障礙檢出率27.40%基本一致。男、女生睡眠質量差異存在統計學意義,與周水秀[19]的研究結論相符,與劉海燕等[18]的研究結論不同。不同就讀大學地區大學生睡眠質量無統計學差異,現有研究大多針對一所高校或一個省市的幾所高校,今后需研究更多不同地區高校大學生睡眠質量之間的差異。

多因素logistic回歸分析結果顯示,大學生睡眠質量受遲睡頻率、新媒體使用時長、規律作息、體育鍛煉頻率、學習壓力、專業滿意度、吃宵夜習慣、消極情緒等多種因素的共同影響。規律作息、學習壓力、專業滿意度與耿立國等[20]的研究結果基本一致,遲睡頻率、消極情緒與王小丹等[4]的研究基本一致。新媒體使用時長為本研究新發現的影響因素,其OR值為1.529,低于王小丹等[4]分析的“睡前上網”OR值為1.725,高于耿立國等[20]分析的“每天手機使用時間>4 h”OR值為1.091。

睡眠類APP聯合社交媒體開展助眠服務及睡眠健康知識宣教的干預方式切實改善了同學們的睡眠習慣和質量,各個維度得分均有所下降,以睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、日間功能障礙最為突出。具體原因如下:(1)調查員將睡眠宣教知識進行精煉,以短文的形式在群組內進行每周一次的推送,適合大學生利用碎片化時間學習,且提升了大學生對睡眠質量、助眠飲食和運動的重視程度;(2)統一在APP中設置“起床鬧鐘”和“睡眠提醒”并每天按照計劃作息,提升了大學生作息的規律程度;(3)線上心理咨詢及疏導降低了大學生的焦慮、沮喪等消極情緒;(4)睡眠監測與分析、音視頻哄睡、呼吸引導及肌肉放松訓練、定制睡眠解決方案等從專業板塊上幫助大學生提升睡眠質量;(5)早睡早起紅包挑戰賽、睡眠社區、群組打卡等增加了同學堅持健康睡眠的的依從性和趣味性。

綜上所述,建議高校輔導員定期在班級群內進行多形式、簡短而有效的睡眠相關知識宣教,如常見睡眠問題及應對措施、學習方法及壓力釋放技巧、助眠飲食及運動知識等,定期進行線上PSQI及心理健康相關問卷的調查,關注睡眠質量差同學的心理和學習狀況及消極情緒強同學的學業壓力和睡眠狀況,宣傳并鼓勵大學生使用睡眠類APP監測分析睡眠、養成規律作息習慣,同時,校園新媒體可構建“學生-心理咨詢專家及睡眠研究中心專家”的新媒體線上指導路線,使大學生獲得線上便攜而有效的專業支持,從而改善睡眠質量。