內部控制、股權集中度與會計信息質量

張弢 (副教授) 張玉葉 (合肥工業大學管理學院 安徽合肥 230000)

一、引言

我國資本市場在飛速發展的同時,會計造假、財務舞弊事件也不斷出現,引發了社會公眾對會計信息質量的關注。為遏制企業的財務造假行為,提高會計信息質量,我國印發一系列有關內部控制的規章和制度,但隨著近年來不斷有上市公司財務造假、舞弊等事件的曝光,說明我國部分上市公司內部控制僅流于表面,這些上市公司的會計信息質量堪憂,如何進一步規范是值得思考的問題。

國內外許多學者對會計信息質量的影響因素進行了深度的研究。研究發現:管理者的勝任能力、內部控制、國有股比例(張程睿,2010)、獨立董事比例(王斌、梁欣欣,2008)、員工持股計劃(羅依琳、陳慶杰,2022)等因素都會影響企業的會計信息質量,其中,內部控制對會計信息質量有重要影響。完備的內部控制制度和良好的內部控制環境是企業會計信息高質量的基礎,而內部控制的有效實施要以良好的內控環境為基礎,股權集中度作為公司內控環境的重要組成部分對內部治理機制的有效發揮起到基礎性作用。本文通過研究2017—2020 年滬、深A 股上市公司數據,實證檢驗內部控制、股權集中度和會計信息質量之間的關系。結論表明,股權集中度對內部控制與會計信息質量之間的關系有調節作用,該調節作用在不同產權性質、不同股權結構下有所差異,這一發現對于會計信息質量提高、股權結構優化具有一定的貢獻。

二、理論分析與研究假設

(一)內部控制與會計信息質量

內部控制產生的根源在于兩權分離后形成的委托代理關系。兩權分離使得委托人和代理人之間存在著信息不對稱問題和委托代理問題。這是由于股東和管理者目標發生分歧所導致的,而逐利本性使得管理者會致力于追求自身利益的最大化,有進行財務舞弊的動機。此外,由于信息不對稱問題的存在,管理者也可以通過粉飾財務報表等盈余管理行為,獲取股東和投資者的信任,提高自身報酬,但這無疑會對企業的會計信息質量造成損害。為了實現經營目標,維護企業和股東利益,公司的內部控制就應運而生。

保障會計信息的真實性和可靠性是內部控制的目標之一。而該目標能否實現取決于內部控制制度的完善程度和實施水平(張先治、戴文濤,2011)。從制度水平看,內部控制制度中的會計制度會對會計信息質量產生直接影響(宋容榕,2016),會計核算不規范,會使得生成的會計憑證、會計賬簿和會計報表等資料出現計量錯誤等,而會計檔案不完整,會造成會計信息各項資料不連貫(吳媛圓、章雁,2022)。因此,有效健全的內部控制制度可以保證會計信息的采集、歸類、記錄和匯總過程準確無誤,使會計信息能如實反映企業的實際經營狀況,向外部市場傳遞積極的信號,有效解決信息不對稱問題,幫助外部投資人了解公司經營狀況(劉朝,2019)。此外,企業的內部控制是一個完整的組織,它包含了企業的日常采購、生產、運營、資金的管理,內部控制的有效運行不僅有助于內部信息的流轉和溝通,也能促使監事會等內部監督部門高效行使監督職能,從而縮減管理者的自利空間。因此,內部控制的有效運行可以有效抑制企業的盈余管理,從而對企業的會計信息質量起到促進作用。基于以上分析,本文提出如下假設:

H1:內部控制與會計信息質量之間顯著正相關。

(二)股權集中度與會計信息質量

對于股權集中度對會計信息質量的影響,學術界尚未達成一致的意見,部分學者認為:股權集中度的提高會對會計信息質量的提升起促進作用(魏賢富,2019)。企業股權集中化增強了股東的權力,當股權集中度較高時,出于利益協同理論,大股東會更積極地參與公司治理,加強對企業管理者的監督,這在一定程度上限制了管理者的自利行為,進而對會計信息質量有一定的促進作用。但也有部分學者發現,股權的擴張可能會引發隧道效應,引起大股東的掏空行為,此外,大股東為了獲取私利可能會蓄意隱瞞部分信息,致使信息的流通受到阻礙,進而對會計信息質量造成損害。基于以上分析,本文提出競爭性假設:

H2a:股權集中度與會計信息質量存在正相關關系。

H2b:股權集中度與會計信息質量存在負相關關系。

(三)內部控制、股權集中度與會計信息質量

吳敬璉(1994)研究認為股權結構在企業治理、內部管理中起基礎性作用,此外,良好的股權結構還關乎企業未來的發展。股權結構作為公司內部治理結構的重要組成部分,首先決定了公司的控制權結構,進而影響企業內部治理機制的有效發揮。從公司治理方面來說,股權集中度決定了企業的股權結構,進而通過公司治理對內部環境造成影響。而《企業內部控制基本規范》中明確指出,內部環境是企業實施內部控制的基礎。因此,股權集中度的高低會影響內部控制的有效實施。當企業的股權結構較為分散時,股東往往會產生“搭便車”心理,這是因為在企業股權高度分散的情況下,對于小股東而言,行使監督權所付出的成本遠高于其將取得的收益,因此股東行使監督權的積極性較低。監督的缺位會使管理者的尋租空間大大提升,此時比起追求股東利益最大化,管理者更傾向于追求自身利益最大化,進而導致道德風險和逆向選擇問題的出現,代理成本也進一步提高。此外,股權的分散也會削弱企業的決策效率,影響內部控制的運行環境,因此在股權較為分散的情況下,內部控制的有效運行可能會受到阻礙,對會計信息質量的促進作用也較弱。當企業的股權較為集中時,基于激勵效應和利益趨同效應,股東會積極地參與公司治理,行使監督權,減少管理者的自利空間,提升公司治理水平,優化內部環境,進而促進內部控制的有效運行,而有效的內部控制是保障會計信息質量的基礎(池國華、樓昕悅,2021),因此,股權較為集中時,內部控制對會計信息質量的促進作用較為明顯。基于以上分析,本文提出以下假設:

H3:股權集中度對內部控制與會計信息質量之間的關系起調節作用。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文以2017—2020 年滬深A 股上市公司為研究樣本。本文對數據進行如下處理:(1)剔除ST、*ST 類企業。(2)剔除金融保險類企業。(3)剔除賬面凈資產為負的公司。(4)剔除數據不全或缺失的企業。最終得到9 501 個觀測樣本。并通過縮尾處理來避免極端值的影響。本文數據來源于CSMAR 以及迪博內部控制與風險管理數據庫。使用的軟件為Stata 17.0。

(二)變量定義

1.被解釋變量。本文參考Jones 和Dechow 等的研究,采用修正的Jones 模型進行計算,以企業的可操縱應計利潤作為替代指標,衡量企業的會計信息質量。具體計算如下:

其中,TA表示總盈余,ΔREV為當年營業收入變動額,ΔREC 為當年應收賬款變動額,PPEi,t為t 期固定資產凈額。DA 為可操縱應計利潤,其絕對值越大,說明企業的盈余管理空間越大,會計信息質量便越低。

2.解釋變量。本文以迪博公司發布的內部控制指數+1后取對數測算的結果來測量企業的內部控制質量。

3.調節變量。股權集中度(FIRST)。以第一大股東持股比例度量企業的股權集中度。

4.控制變量。本文選取了以下指標作為主要控制變量:公司規模、資產負債率、總資產增長率、股權制衡度、獨立董事比例、資產收益率、總資產周轉率。

各變量定義如表1 所示。

(三)模型構建

為檢驗H1,構建模型(1)如下:

為了檢驗股權集中度與會計信息質量之間的關系,建立模型(2)如下:

為驗證股權集中度是否會對內部控制與會計信息質量之間的關系起調節作用,建立模型(3)如下,對股權集中度與內部控制做中心化處理,并構建股權集中度與內部控制的交互項(ICFIRST)代入模型進行檢驗。

四、實證分析

(一)描述性統計

描述性統計結果如表2 所示。可以看出,可操縱應計利潤的均值為0.0530,最大值為0.844,最小值為0.001。該數據反映,上市公司普遍存在著操控財務數據的行為,且差距較為顯著。內部控制(IC)的均值為6.474,最小值為0,最大值為6.848,這表明大部分上市公司的內部控制質量較高,且部分上市公司在內控制度的建設和實施方面差異較大。股權集中度的均值為31.28,說明大部分上市公司處于股權相對集中狀態,其最大值和最小值分別為89.090 和0.130,說明不同上市公司股權結構差異較大。

表2 描述性統計結果

(二)變量的相關性分析

由表3 可知,內部控制與會計信息質量的回歸系數為-0.294,并且在1%的控制水平上顯著,初步驗證了假設1。而股權集中度與會計信息質量的回歸系數為-0.043,并且在1%的控制水平上顯著,假設2 得到初步驗證。此外,從表3 可以看出,相關控制變量與被解釋變量大都是顯著的,這表示這些控制變量都會對企業的會計信息質量造成影響,因此可以認為,本文的控制變量選取較為準確。并通過VIF 檢驗證明變量間不存在多重共線性。因此,綜合上述分析和檢驗,可以在同一模型中研究這些變量。

表3 相關性分析

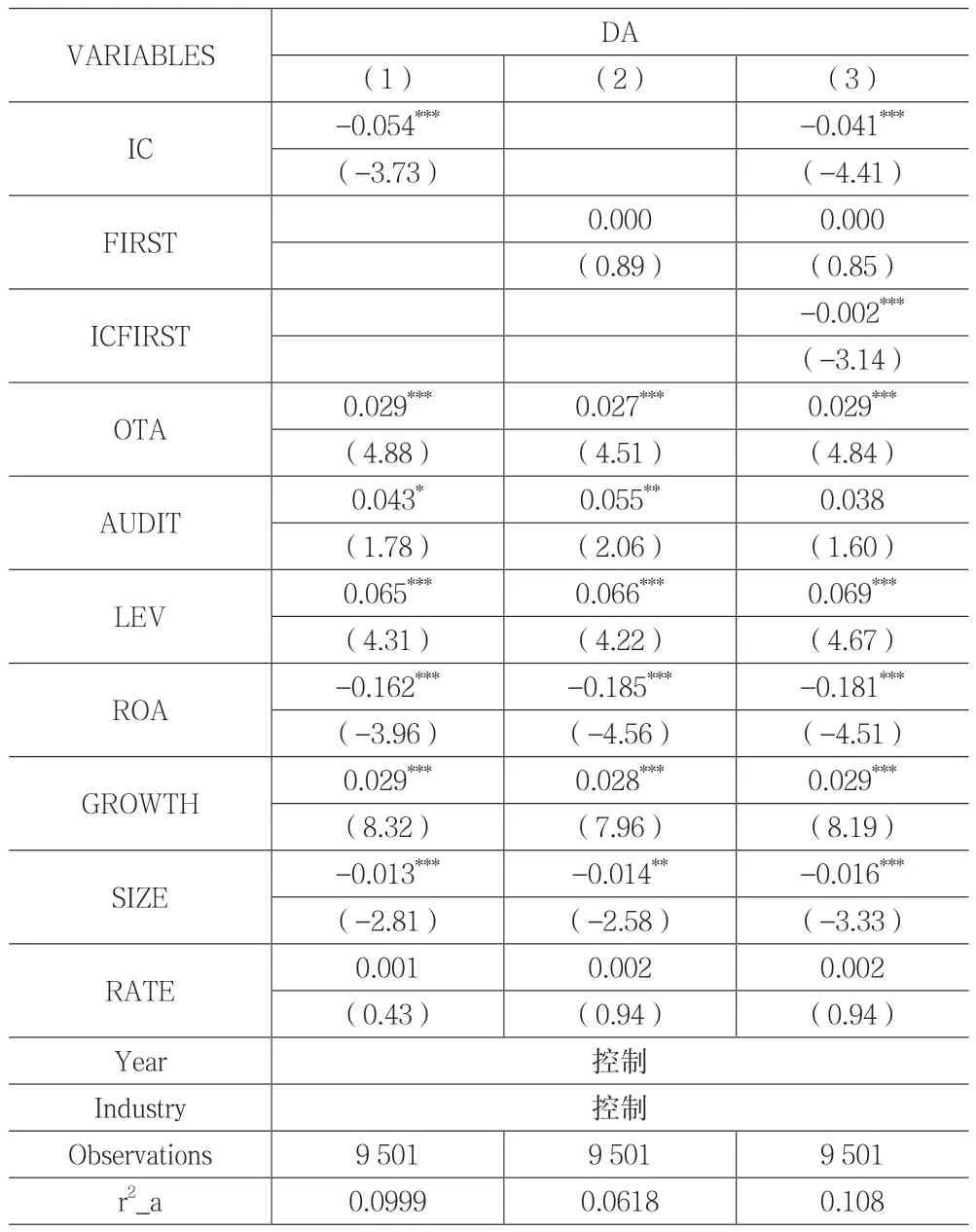

(三)回歸分析

對模型(1)至(3)進行回歸,結果如下頁表4 所示。從列(1)可以看出,內部控制與會計信息質量在1%的控制水平上負相關,與H1 一致。即內部控制有助于提高企業的會計信息質量,內部控制質量的提高有助于降低代理雙方的信息不對稱程度,壓縮管理者的尋租空間,保障了會計信息的真實性與可靠性,會計信息質量便相應提升。列(2)顯示,股權集中度與會計信息質量不存在顯著的相關性,由此可知股權集中度對會計信息質量沒有直接影響,H2a 和H2b 不成立。下頁表4 列(3)顯示,內部控制(IC)與股權集中度(FIRST)的交乘項ICFIRST 與會計信息質量的回歸系數為-0.002,并且在1%的控制水平上顯著,這表明股權集中度對內部控制與會計信息質量之間的關系存在調節作用,驗證了假設3。說明隨著股權的擴張,內部控制對會計信息質量的促進作用得到進一步加強。

表4 內部控制、股權集中度與會計信息質量的回歸結果

(四)穩健性檢驗

為了驗證實證結果的可靠性,采用變量替換法進行穩健性測試,以會計信息披露質量(DAQ)作為會計信息質量的替代變量,將會計信息披露質量分為以下四個等級:優秀、良好、合格以及不合格。并將之代入模型(1)至(3)進行檢驗,從下頁表5 可以看出,回歸結果與前文一致,支持原假設。

表5 穩健性檢驗

五、進一步分析

(一)基于產權性質的分組檢驗

研究結果表明,股權集中度對內部控制與會計信息質量之間的關系起調節作用。為了進一步探究不同股權性質下該調節作用是否存在差異,將樣本根據股權性質分為兩組:國企與非國企。樣本量分別為2 940和6 561,并使用模型(3)進行檢驗。檢驗結果如下頁表6 所示。國有企業與非國有企業中內部控制的回歸系數都在1%的顯著性水平上顯著為負,進一步驗證了假設1。在國企中,股權集中度與內部控制的交互項盡管為負但并不顯著,而在非國有企業中,交互項系數在1%的水平上顯著為負,這說明:相比于國有企業,股權集中度的調節作用在非國有企業中更為顯著。

表6 企業異質性分析

(二)基于股權集中度的分組檢驗

為了進一步檢驗股權集中度的調節作用,本文參考有關學者的研究以及三種股權結構劃分的依據,將樣本依次分為低、中、高股權集中度組,股權集中度分別為10%以下、10%(含)到50%(含)和50%以上,樣本量依次為758、7 509、1 234,并將內部控制與會計信息質量在三組不同股權集中度條件下進行回歸檢驗。在低、高股權集中度組中,內部控制的回歸系數都為正,在高股權集中度組中內部控制回歸系數顯著,而在中股權集中度組中,內部控制與會計信息質量的回歸系數在1%的水平上顯著為負。三個樣本組與未分組前模型(1)的回歸結果有較大的差異。為了進一步檢驗組間系數是否存在顯著差異,本文借鑒連玉君(2017)等的分組回歸后組間系數差異的檢驗方法,采用 SUEST 檢驗來判斷,結果顯示中股權集中度組與低和高兩組組間系數差異的顯著性檢驗結果的p 值均為0,說明組間系數差異在1%的水平上顯著。而低和高兩組間組間系數差異的檢驗結果并不顯著。這說明在股權相對集中的環境中,股權集中度對內部控制與會計信息質量之間的關系具有正向促進作用。股權的高度集中和高度分散都會對內部控制與會計信息質量之間的關系起到削弱作用,并且該削弱作用在高股權集中度組中更為明顯。在股權較為分散時,股東沒有動力參與公司治理或行使監督權,而股權高度集中時,股東更傾向于謀取個人利益。而股權適度集中所形成的均衡股權結構不僅能有效激勵大股東行使監督權,還能有效約束大股東和管理者的自利行為,促進內部控制的有效運行,進而提高企業的會計信息質量。

六、研究結論與建議

本文以2017—2020 年A 股上市公司為研究樣本,主要研究結論如下:(1)內部控制與會計信息質量呈正相關關系,即內部控制越完善,企業的會計信息質量越高。(2)股權集中度的提高,會強化內部控制對會計信息質量的促進作用。(3)相比于非國有企業,股權集中度對內部控制與會計信息質量之間關系的促進作用更顯著。(4)將樣本根據股權集中度分為三組后,發現在股權集中度適中的企業中,內部控制對會計信息質量的促進作用較強,且會計信息質量普遍較高。在低和高股權集中度組內部控制對會計信息質量起削弱作用。

根據上述研究結論本文提出以下建議:企業要重視股權集中度過高和過低可能帶來的消極影響,優化治理結構,完善內部控制制度,加強內部監督,以抑制管理者的盈余管理行為,進而保證會計信息的真實性與可靠性。此外,對于會計信息的使用者而言,不僅要重視企業內部控制的有效性,還要關注其股權集中度過高和過低背后可能暗藏的風險。