高中生物學《遺傳與進化》前概念轉變調查研究

羅庚 賴聞玲 陳小珺 陳娟

【摘 要】對高中生物學《遺傳與進化》一次教學實施前后學生的前概念水平和概念轉變情況進行調查分析,總結出前概念正確率、教學轉變后正確率基本情況、前概念轉變情況。并提出三點建議:將新舊知識建立聯系,讓學生進行有意義學習;采用多種教學方法,促進學生理解概念原理;讓學生在運用概念的過程中鞏固概念。

【關鍵詞】高中生物學 《遺傳與進化》 前概念 概念轉變

【中圖分類號】G633.91? 【文獻標識碼】A? 【文章編號】1002-3275(2023)15-66-04

一、問題的提出

前科學概念又稱前概念,目前國內認同的前概念是指學習者在接受正式的科學教育之前,在現實生活中通過長期的經驗積累與辨別式學習而獲得的一些感性印象,積累的概括性和科學性的經驗,包括科學、片面、不完整甚至完全錯誤的想法。在長期研究中發現,高中生關于生物學學科普遍具有不同的前概念,這些前概念在學習過程中會發生不同的變化,在教學中需要根據實際情況調整教學策略。摸清高中學生生物學前概念及其轉變的情況,積極探索前概念轉變策略,成為提高生物學概念教學效果的迫切需要,也是選考生物學的學生后期再提高的基礎。

本文以江西省贛州三中為例,采用問卷調查法對2019年人教版高中生物學教材必修二《遺傳與進化》中學生的前概念情況進行調查,并設計針對性的后測試卷,對部分前概念的一次轉變情況進行調查分析。

二、研究方法

(一)前測問卷與后測試卷設計

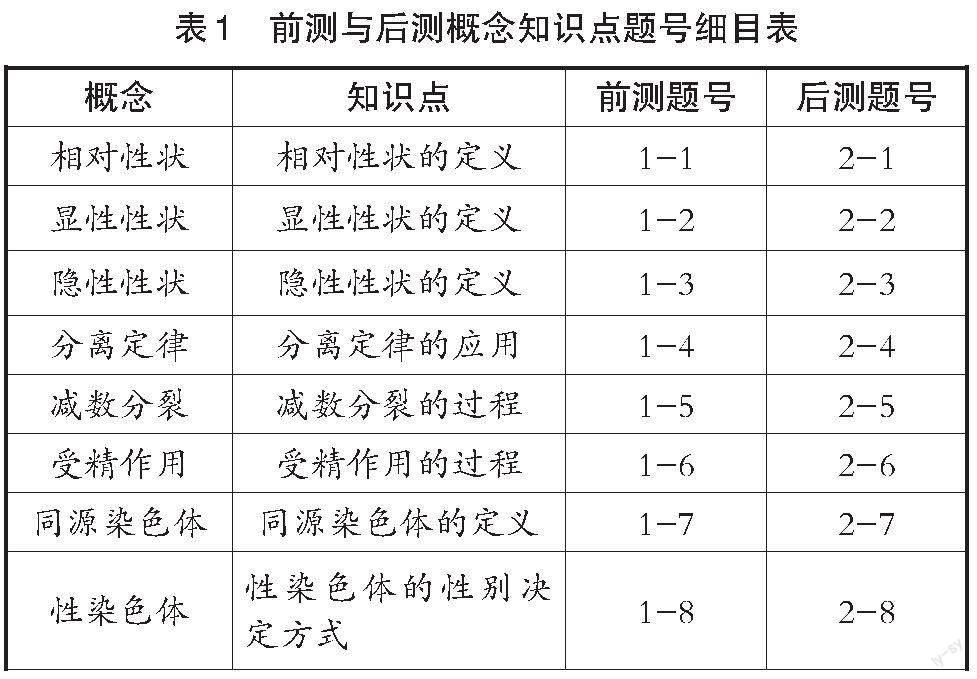

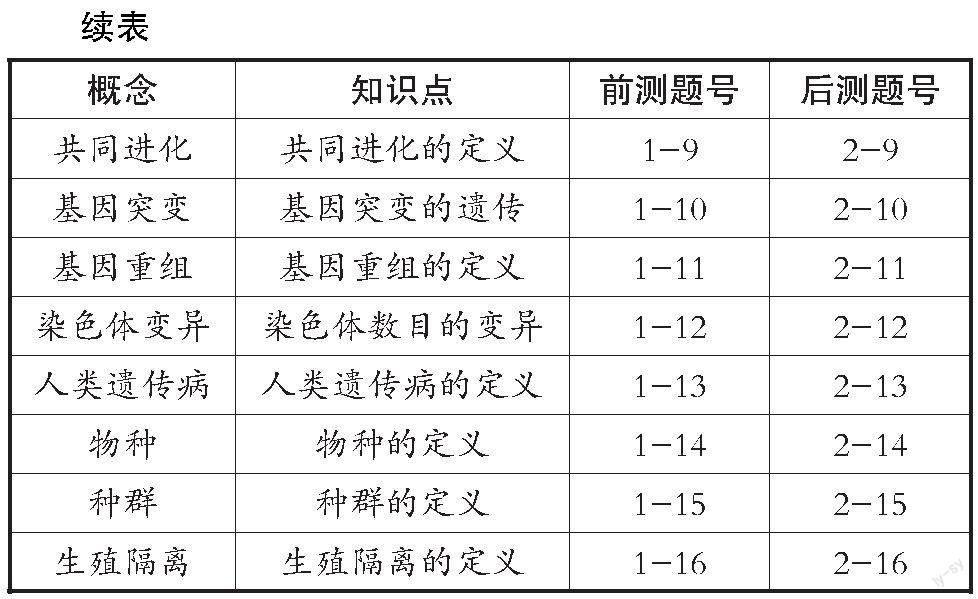

根據高一學生的實際情況,從《遺傳與進化》中篩選出16個重要概念進行前概念調查問卷的設計。問卷共16道題目,每題分為2部分,學生對某一題目做出選擇后,再對自己的選擇進行確定性評價,確定性評價分為肯定的、根據經驗推測的、完全猜測的三個選項。再根據前測問卷編制后測試卷,由題目和選項組成。對于同一概念,有些后測題目和前測題目難度相當,有些后測題目相比前測題目情境更復雜、設問方式更靈活,前測處于識記和理解層面,后測則處于運用層面,前測問卷和后測試卷問題設計見表1。

(二)前測問卷的信度和效度分析

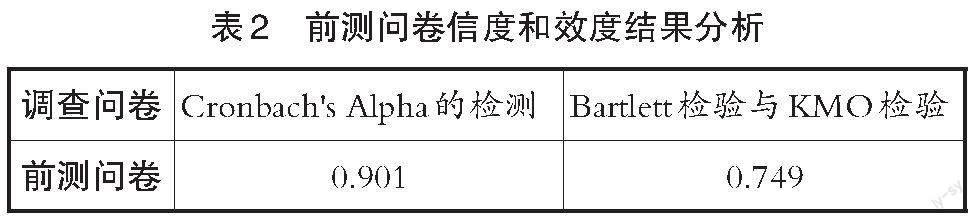

問卷編制完成,通過問卷星在網上發放調查問卷,共回收了85份問卷,利用SPSS 26.0進行信度和效度分析,結果如表2所示。

從表2可看出,問卷的Cronbach's Alpha系數大于0.9,說明問卷的內部一致性非常高;問卷的KMO檢驗結果超過0.6,Bartlett球形檢驗結果達到顯著水平(P<0.05),說明問卷可以進行探索性因子分析。

(三)調查實施

2021年12月24日,調查人員在江西省贛州三中隨機抽取了4個班發放前測問卷,發出150份問卷,回收146份問卷,有效問卷為143份,問卷有效率為97.9%。2022年7月3日,調查人員在贛州三中原抽樣班級發放后測試卷,此時學生已經完成《遺傳與進化》的學習,此次發出150份問卷,回收問卷140份,有效問卷125份,問卷有效率為89.3%。

(四)分析結果

在前概念的調查中,學生會出現猜測答案的情況,有時盡管答案是正確的,但并不代表學生已經掌握相關概念。答案正確但是完全依靠猜測或者推測,這類情況屬于“缺乏知識”,只有答案正確且肯定的為正確前概念。用正確前概念比率代表前測的正確率和后測的正確率進行比較,分析概念的轉變情況。

三、結果和分析

(一)前概念正確率和教學轉變后正確率基本情況

《遺傳與進化》前概念和轉變基本情況如表3所示。16個概念的前概念正確率在7.34%到71.40%之間,其中,分離定律、減數分裂、同源染色體、相對性狀、性染色體這5個前概念的正確率較高,達到了60%以上。人類遺傳病、基因突變、物種、生殖隔離、種群、染色體變異、基因重組這7個前概念的正確率低于40%,而基因重組前概念的正確率只有7.34%。基因重組前概念正確率較低的原因可能如下:首先,掌握基因重組需要許多前期的概念(如分離定律、自由組合定律、基因突變)作為鋪墊,如果學生對這些相關概念的理解是錯誤的、片面的,那么就會阻礙學生對基因重組的理解;其次,基因重組遠離學生的生活,可能部分學生在新聞中聽過這個名詞,但是幾乎沒有了解過基因重組的內涵和外延。

一次教學后進行后測顯示,概念的總體正確率高于前測,正確率在42.67%到76.00%之間,有11個概念的正確率超過了60%,只有基因重組的正確率低于50%。

(二)前概念轉變情況及教學建議

經過一次教學后,不同的概念轉變情況有所差異,大致可以分為以下兩種情況:

1.錯誤思想難以有效轉變的概念

如果學生在學習某個概念之前已經形成了錯誤的思想,那么很難通過一次教學得到轉變,這類概念的轉變情況又可以分為以下三種。

(1)一次教學后正確率下降幅度較大(見表3的A類型概念)。減數分裂和分離定律這2個概念的正確率在一次教學后下降了,究其原因,后測的題目對學生的要求不再停留在記憶層面,還要求學生能夠運用概念解決問題。這種情況又分為兩種類型,第一種類型是后測的題目相比前測難度有所增加,例如減數分裂在前測中考查體細胞和配子中染色體的數量,因為學生在初中已經學過精子和卵細胞的特點,所以部分學生通過回憶配子的特點可以直接得出配子中染色體的數量,而后測進一步考查減數分裂后配子中基因的分配情況,只有掌握了減數分裂的過程才能判斷基因的分配情況,導致后測正確率有所下降。馬栓在《高中生“遺傳與進化”迷思概念的診斷及轉變的研究》中研究了高一和高三學生的相關生物學迷思概念(與本文的前概念大致相同)轉化情況,其中也包括減數分裂的概念。對比發現,高三學生經過多輪復習所以對概念的掌握程度更好,在馬栓的研究中減數分裂的轉變率顯著高于本研究,這說明僅經過一次教學學生仍很難理解減數分裂。[1]如果僅讓學生機械地記憶減數分裂的幾個時期,那么一段時間后知識的留存率很低,因此建議教師在講解減數分裂的過程中,引導學生思考染色體各種行為的原因以及各個時期排序的原因,并且和有絲分裂的過程進行對比,使學生的新舊經驗產生聯系。通過這些教學活動,讓學生理解減數分裂過程的內在邏輯,從而有效記憶減數分裂的過程。第二種類型是學生在前測中雖然選擇正確且肯定,但是實際上并沒有理解概念,一旦涉及計算就會思維混亂,這說明學生并沒有真正掌握概念。例如學生在初中已經接觸過分離定律,前測只需要判斷出親本的基因型,而后測需要求出后代患病概率,一旦出現計算學生就會答錯,可見學生還不能熟練地運用分離定律概念分析實際問題。建議教師在具有針對性的練習中讓學生運用概念解決問題。

(2)一次教學后正確率變化不明顯(見表3的B類型概念)。相對性狀、同源染色體、受精作用這3個概念在前測和后測的正確率相差不大,說明這些前概念在學生的頭腦中已經根深蒂固,很難發生轉變。學生在初中接觸過相對性狀,在高中相對性狀作為孟德爾兩大遺傳定律的重要術語。關于相對性狀的考查中,前測考查的是人能卷舌和不能卷舌,在后測中考查的是人的紅綠色盲和正常色覺。相對性狀判斷混亂這一情況表明學生并沒有掌握概念的本質,因此建議教師多展示不同形式的例子,提煉概念的本質。在前測中,學生只需要知道同源染色體是成對存在的,而后測要求學生了解同源染色體的來源,即一條來自父方,一條來自母方。通過訪談發現,一部分學生對同源存在誤解,認為同源指同一個親本,建議教師教學時解釋清楚同源的含義,及時消除學生可能存在的疑惑。在前測中,受精作用概念的考查內容為受精作用后體細胞的染色體數目,后測則考查子代細胞遺傳物質的組成情況,可見后測難度顯然提升,不僅要求學生知道受精作用中精子和卵細胞各提供一半的染色體,而且還要求學生了解遺傳物質既存在于細胞核中,也存在于細胞質中,且受精卵的細胞質主要由卵細胞提供。馬栓也調查了同源染色體、受精作用的正確率,對比發現,在馬栓的研究中的高三學生對于同源染色體、受精作用的正確率提升不明顯,說明增加復習次數并不能有效提升這些概念的正確率[2]。陳珊珊在研究中發現受精作用是學生較難理解的內容[3],這與本研究的研究結論一致。通過訪談得知,一部分學生認為只有染色體上存在遺傳物質,另一部分學生認為受精作用只是精卵細胞通過細胞膜的融合形成一個新細胞,精細胞的全部細胞質都進入新細胞。建議教師在組織受精作用的模擬活動時,可以讓學生錯誤的前概念充分暴露出來,再對癥下藥強調重點。

(3)一次教學后正確率有所提高,但正確率仍然較低(見表3的D類型概念)。基因重組、基因突變、種群、共同進化這4個概念經過一次教學后正確率雖然有所提升,但是最終正確率仍低于60%,未達到合格的教學效果,說明這些概念本身比較抽象,理解起來有一定的難度。基因重組在前測與后測中均考查的是基因突變與基因重組的區分,這一概念的前概念正確率最低,只有7.34%,后測只是更換了問題情境,正確率仍然較低,可見學生并未掌握基因重組和基因突變的本質區別。宋雪梅發現高三學生對基因重組理解的正確率較低,這說明進行多輪復習并不是使基因重組轉變率提高的有效方法。[4]相同的問題情境更有利于學生對比區分兩種變異,因此建議教師先設計一個貫穿基因突變和基因重組的問題情境,介紹這2種變異是如何發生的,再通過模型建構的活動提高學生對微觀概念的感性認識,最后通過設計育種方案的活動鞏固概念。經過一系列活動,在建構概念的同時幫助學生區分這2種變異。基因突變在前測和后測中考查的均是基因突變是否可以遺傳,教師可以先結合實例講解概念,再組織開展遺傳咨詢師角色扮演的活動,讓學生運用所學知識,加深印象。種群前測和后測均考查的是種群的定義,由于學生容易望文生義,經常以為種群就是物種,或者忽略種群的社會屬性,認為種群只是聚集在一起的物種相同的生物。建議教師舉例對比幫助學生區分。共同進化前測考查的是動物之間競爭和捕食關系中的共同進化,后測考查的是人與病毒之間寄生關系中的共同進化,有些學生認為病毒毒性減弱、傳染性增強與人類免疫力增強不屬于共同進化,建議教師多展示不同的例子,避免學生思維僵化。

2.一次教學后轉變為正確概念概率高的概念

容易轉變為正確概念的相關概念及轉變情況見表3的C類型概念。隱性性狀、染色體變異、生殖隔離、人類遺傳病、物種這5個概念在一次教學后,正確率都能達到60%以上。究其原因,隱性性狀概念在初中首次出現,在高中主要作為分離定律和自由組合定律的重要術語被回顧,在分析遺傳問題時進一步得到了鞏固。教學前學生很難通過染色體變異和生殖隔離這兩個名詞推測出概念含義,但是大部分學生對相關的生物學現象并不陌生,教學后學生將這2個名詞和熟悉的生物學現象聯系起來,從而加深了對概念的理解。在學習概念前,學生容易混淆人類遺傳病和先天性疾病、物種和種群這兩對概念,經過教師的舉例對比后大部分學生能順利區分。因此,對于這部分概念,建議教師采用豐富的生活實例幫助學生理解概念。

四、結論

在所調查的《遺傳與進化》的16個概念中,前概念正確率高于60%的概念有5個,低于40%的概念有7個,一次教學后概念的正確率總體高于教學前的正確率。其中,容易轉變的概念有5個,難以轉變的概念有9個。針對不同概念的轉變情況,教師需要采用不同的策略進行教學,對于一次教學后容易轉變的概念,教師應將概念與學生熟悉的生物學現象結合起來,使新舊知識建立聯系,讓學生進行有意義的學習。對于一次教學后難以轉變的概念,一方面教師需要用類比、舉例和直觀教具等方法解釋概念的原理,另一方面教師應該讓學生運用科學概念解決問題,通過輸出知識來鞏固科學概念。在分析學生前概念轉變情況的基礎上調整教學策略,能更有效地提高課堂效率。

【參考文獻】

[1]馬栓.高中生“遺傳與進化”迷思概念的診斷及轉變的研究[D].西安:陜西師范大學,2018:40.

[2]同[1].

[3]陳珊珊.高中生物學“遺傳”版塊迷思概念探查及其轉變研究[D].成都:四川師范大學,2021:42.

[4]宋雪梅.高中生生物學繼發性前概念的調查與轉變研究:以“基因突變及其他變異”為例[D].蘭州:西北師范大學,2022:25.