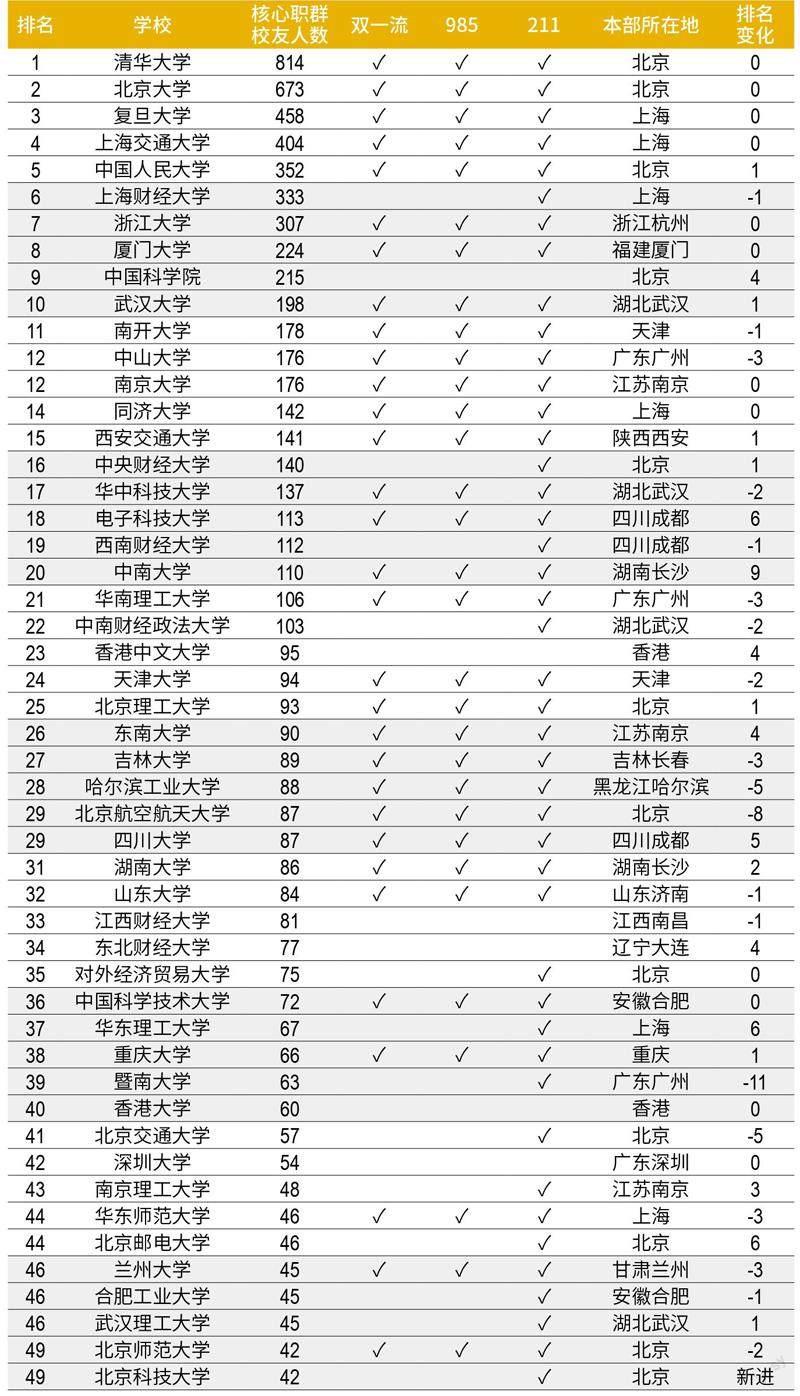

博士組團創業,校友門派鮮明 2023資本圈核心職群畢業院校Top50

劉鮮花

硬科技之火正在燎原,中科院因A 股上市公司董事長、總經理校友數量勁增,今年首次闖入資本圈核心職群畢業院校前十名。清華大學仍穩居第一,182 位董事長校友撐起超2.6 萬億元市值。

同時,敲鐘的技術派創業者已呈現鮮明的組團上市特征,如清華的半導體和AI,北大的醫藥生物和計算機,浙大的互聯網和機械設備,中科院的半導體、新能源和量子技術,中南大學的新能源電池等,均形成了對應的“校友門派”。

2022 年底,A 股上市公司員工總計2983 萬人,同比增長69萬人。其中,汽車和電力設備行業員工增幅最多,同比增長超過19%,比亞迪員工數將近翻番,寧德時代、晶科能源、億緯鋰能、隆基綠能等明星公司均擴招萬人以上。金融和房地產則在降薪減員。頂尖高校畢業生的就業方向也由此改變,轉而投向實體經濟和創新創業的大潮。

今年的高考志愿如何填報,成為社會熱議的焦點。由于技術變革、宏觀環境導致行業冷熱切換,過往經驗失效,不少學生和家長陷入焦慮,這也帶火了相關咨詢市場,一些志愿規劃師的收費甚至達到萬元乃至十萬元級別的“天價”。

以客觀數據為支撐,幫助學子錨定未來,新財富連續第五年推出“資本圈核心職群畢業院校Top50”(簡稱“Top50院校”)名錄(表1)。

我們試圖通過掃描資本圈十一大類核心職群(券商分析師、公募基金經理以及保險公司、信托公司、財務公司、私募基金等金融機構的高管,A股上市公司董事長、總裁/總經理、監事會主席、財務總監、董事會秘書)的簡歷數據,盤點他們的學歷和本碩博階段畢業學校、專業等教育背景信息,乃至薪資水平、進階情況等,為升學、求職者提供成長參考。

同時,我們也希望通過比較各大院校在資本圈校友的職群特征,觀察資本市場的人才流動和產業變遷動向。

A股全面實行注冊制,為更多實體企業提供了融資發展的通道,也帶動了上市公司董監高及員工人數的擴容。由此,我們今年統計的十一大核心職群人數也超過了3.4萬人,相較5年前顯著增長。

數據來源:Wind、東方財富Choice,新財富

截至2023 年6 月13 日,A股上市公司達到5205家,相較2022年6月,新增376家,對應來看,A股公司董事長、總經理、監事會主席、財務總監、董事會秘書也分別增加376人(表2)。此外,據2022 年年報數據,A股上市公司員工總數達到2983萬人,相較上一年增加69.3萬人。

上市公司的擴容,也帶動了券商分析師數量的增長。據中國證券業協會公示信息,截至2023 年6 月14 日,國內129 家證券公司共有35 萬從業人員,相較2022年同期約增長了7000人。其中,證券分析師有4198人,新增670人,中金公司、中信證券、海通證券、中信建投等10家券商的分析師數量超過了100人。

基金經理的人數則幾乎零增長。據中國證券投資基金業協會數據,截至2023 年6 月6 日,143 家公募基金管理公司共有從業人員30859人,同比增加2000 多人。Wind數據顯示,公募基金經理共有3021人,相較上年同期的3019 人,僅增加了2 人。這或與近一年來公募基金整體表現不佳、發行放緩有關。

翻看新一屆的“Top50 院校”名單,相較往屆基本無變化,只有東北大學今年跌落,北京科技大學替補上,位于第49名,其余院校則只是名次變遷,顯示各高校地位越發穩固。

具體來看, 有31所院校進入“雙一流”高校名單,985 院校有31 所,211院校有44所,非211的中科院、香港中文大學、江西財經大學、東北財經大學、香港大學及深圳大學也均是實力強勁的綜合類或財經類高校。

資料來源:中國證券業協會、中國證券投資基金業協會、Wind、新財富

Top50院校中,“清北復交”的頂部格局逐漸穩固,相較往屆清華大學、北京大學交替登頂的情形,本屆清華的優勢突出,校友數量超出北大140人,坐穩第一的位置。

雖然在券商分析師、公募基金經理、非公募機構高管等職群上,北大的校友數量要超過清華,但上市公司董事長、監事會主席、高管(簡稱“董監高”)校友中,清華的人數高出北大近200 名,尤其是實業領域的優勢明顯。

復旦大學和上海交通大學分列第3和第4名,二者的資本圈校友數量相當。其中,復旦大學在分析師、公募基金經理和非公募機構高管上的校友數量稍多,而上海交大的A股上市公司董監高數量則居前,特別是董事長的數量今年增加明顯。

中國人民大學今年前進一位,超過上海財經大學,晉級第5名。雖然上海財大在金融機構中的校友數量超過人大,但人大的上市公司董監高校友數量高出上海財大約70位,特別是董事長、總經理的數量優勢明顯,遂在總數上反超。

浙江大學和廈門大學排名保持不變,分列第7和第8名。浙大的資本圈校友數量超過300名,特別是上市公司董監高數量在250名以上。廈大的基金經理、分析師、上市公司董事長和董秘的數量也位居前列,在金融機構和實體產業中實力兼具。

前十組合中,最大的變量來自于中國科學院。作為中國自然科學最高學術機構,其大幅前進4 名,闖入前十,位列第9名,校友數量超過了200名。與其余前十高校相比,雖然其在分析師、基金經理和非公募機構高管等金融機構中的校友數量均為個位數,但在A股上市公司董監高,特別是董事長、總經理的校友數量超前。

在硬科技時代,中科院崛起了一個創業軍團,校友勢力也節節攀升,其排名從2019年首屆的第35名逐年上行,今年更是闖入前十,貢獻了最大的看點。

此外,武漢大學也晉級一名,進入前十,其資本圈校友也接近200名。武大的分析師校友數量位居前列,A股上市公司董事長和董秘校友的數量也較多。

南開大學和中山大學相應退后1名和3 名,分列第11 和12 名。南開大學畢業的基金經理、分析師和非公募機構高管數量較多,在金融機構中具有較強話語權,但與前十院校相比,在上市公司董監高校友中的實力偏弱。中山大學則在金融機構中的實力稍顯不足,但上市公司董監高校友較多。

本屆Top50名單中,進步最大的為中南大學,前進9名,至第20名。其110位校友中,有100人為上市公司董監高,董事長、總經理數量今年更接近翻番,董秘數量也居前列。作為“最年輕的985”,在近年IPO的上市公司中,頻繁出現中南大學校友的身影,“中南系公司”漸成一道風景,甚至有投資人專門進入中南大學校友圈中尋找項目。

此外,電子科技大學、華東理工大學、北京郵電大學也各自前進6名,分列第18、37 和44 名。作為理工類院校,它們均因上市公司董監高校友數量增長,取得明顯進步。電子科技大學在2022年排名提升9個名次,今年再前進6名。這所用科技命名的大學,在科創時代迎來爆發機遇。

四川大學、香港中文大學、南京理工大學、湖南大學、重慶大學、西安交通大學、北京理工大學、武漢理工大學等高校也均有不同名次的進步,且都緣于上市公司董監高校友數量增速明顯。這其中有綜合類大學,也有理工類高校;作為財經名校,東北財經大學的財務總監數量居于前列。

也有16所高校的排名有所下滑。其中,暨南大學的名次下降最多,滑落了11名,主要源于其在基金經理、非公募金融機構高管及上市公司董監高職群中的校友數量均有所減少。

值得關注的是,水漲船高之際,資本圈校友增速偏慢的學校,排名同樣在下滑,比如,天津大學、吉林大學雖然校友總人數增加,但增幅不明顯,名次也有所下滑;西南財經大學、中南財經政法大學、江西財經大學等財經類名校的排名下降,同樣源于一些理工類高校的董監高校友增幅較快,但金融機構卻在金融科技發展之下網點人員縮編,導致財經類院校的優勢減弱。

此外,華東師范大學、北京師范大學的排名下降,也由于這兩所師范類院校的資本圈校友人數增速不明顯。

可以看到,新一輪技術變革之下,中國科研力量最強的高校,開始領航國家創新驅動發展戰略,硬科技實力強勁的綜合類、理工類院校正迎來發展良機。

中國頂尖高校學子的求學和就業方向,由此也發生改變,金融不再是唯一熱門選擇,投身科研創新大潮,攜一流學術成果在實業界大展才華,成為快速增長的選項。

一批擁有優勢學科的大學,甚至涌現了一個個標簽明顯的創業軍團,諸如清華的半導體,北大的醫藥生物、浙大的互聯網、華南理工的造車派、中南大學的新能源,都堪稱名震一方的中國高校創業門派。

其中不僅有走向敲鐘的創業者,還有手握重金的投資人,他們一脈所系,聲氣相通,更容易從技術、人才、資金等方面緊密合作,塑造出一個個新的IPO。

我們或可從A股IPO公司董事長的教育背景,一探哪些高校可望成為新的“創業者搖籃”,學子由此出發,可以登上更高的成長階梯。

碩博學歷的董事長,管著A股超7成的總市值

新財富統計發現,A股5205 家上市公司中,碩博學歷的董事長達到2936 位,占比為56.4%,管理的上市公司總市值為64.7萬億元,占比達到了71.6% ;本科學歷的董事長有1415位,占比約為1/4,管理的總市值為18萬億元,占比達到1/5 ;專科學歷的董事長有433位,以8.3%的數量管理著3.7%的總市值;高中學歷的董事長為114位,中專有54位,還有41位和5位董事長的學歷分別為初中和小學。

雖然英雄不問出處,但創業家及董事長群體日益呈現高學歷的特征,且高學歷的董事長管理的總市值比例也呈擴大之勢(表3)。

董事長校友數量Top20院校:掌握A股超1/5市值

以董事長簡歷中顯示的畢業院校信息為依據,我們統計出了A股上市公司董事長校友數量Top20院校名單(表4)。

共計有953 位董事長畢業于這20所院校,占A股5205位董事長的比例為18.3%,他們管理的公司總市值為19萬億元,占A股總市值的21.1%。

清華大學以絕對優勢位列第一,其擁有182 位A股董事長校友,相較上一年增加36位。驚人增速,使之與其他院校拉開差距。這些清華校友管理的公司總市值達到2.67萬億元,也位列高校第一。以此衡量,清華堪稱最具資本圈領導力的高校。

北大僅次于清華,擁有116 位A股董事長校友,相較上一年增加15 位,其管理的公司總市值達到17611.4 億元。清北的A股董事長校友達到近300 位,他們管理的公司為民營企業的共有209 家,若以此判斷為自主創業,清北則是當之無愧的創業“黃埔軍校”。

中科院董事長校友數量保持第三,相較上一年增加12位,達到75位,其管理的公司總市值超過2萬億元。

浙江大學有63 位董事長校友,增加12 位,其管理的公司總市值為9275.8億元。

上海交大今年也進步明顯,增加12位,共有58位董事長校友,其管理的公司總市值為22667億元。

此外,復旦、中國人大、廈大、華中科技大學、南京大學也進入前十名。其中,復旦大學新增8位董事長校友,華科大新增7位,增速居前。

除了Top10 院校,中山大學、電子科技大學、西安交大、華南理工、同濟大學、中南大學、哈爾濱工業大學、武大、東南大學和南開大學也紛紛崛起一個個創業軍團,A股董事長校友數量在20位以上。

其中,中南大學、電子科技大學、武大、同濟、西安交大、東南大學等董事長校友數量增幅較快,均在5個及以上,中南大學和電子科技大學甚至分別新增16和13位董事長校友。

清華系:182位校友撐起超過2.6萬億市值

2023年4月迎來建校112周年的清華大學,僅2020 年以來,就為A股貢獻了54 位董事長。如今,其182 位董事長校友,管理著超過2.6 萬億元總市值的上市公司。

數據來源:東方財富Choice,新財富統計

數據來源:東方財富Choice,新財富統計

數據來源:東方財富Choice,新財富統計

數據來源:東方財富Choice,新財富整理

從板塊看,科創板有24 位清華系董事長,其管理的總市值達2800億元,其中1/3來自半導體行業,也有近年大熱的光伏、電池和汽車零部件、通信等行業,硬科技色彩濃厚。

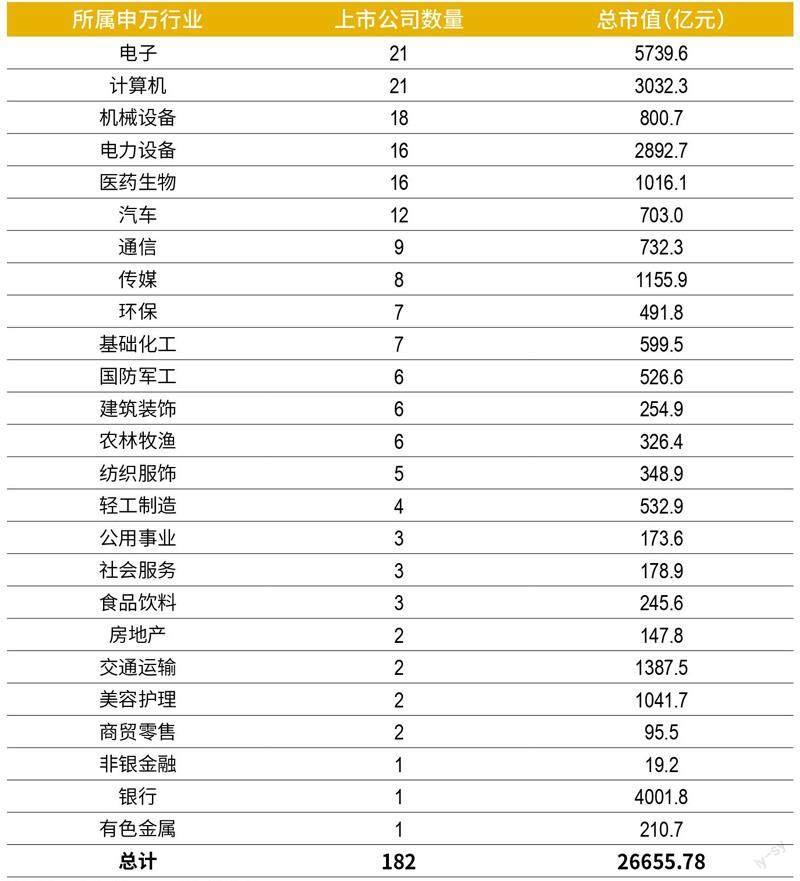

從行業看,A股的清華系董事長主要集中在電子、計算機、機械設備、電力設備、醫藥生物和汽車行業,均有10位以上(表5)。

電子行業的21 位董事長,公司總市值達到5739.6億元。他們集中在芯片領域:聞泰科技(600745)董事長張學政為清華大學碩士,聯創電子(002036)董事長曾吉勇為精儀系光學工程博士后,福晶科技(002222)董事長陳輝在清華獲得激光物理和法學雙學士學位;卓勝微(300782)董事長許志翰畢業于計算機科學與技術專業;于2023 年5 月22 日上市的美芯晟(688458),其董事長程寶洪本科和碩士畢業于電子工程系;思特威(688213)董事長徐辰本科畢業于電子工程系。由此可見,清華大學電子系成為中國半導體創業者的重要搖籃。而清華系創業軍團崛起,離不開清華大學務實與創新的底層文化氛圍(表6)。

在A股計算機行業,也有21 位清華系董事長,其管理的總市值超過了3000 億元。他們集中在IT服務和軟件開發領域,中國軟件(600536)董事長諶志華為清華大學經濟管理學院畢業的高級工商管理碩士(EMBA);太極股份(002368)董事長呂翊,本科和碩士畢業于清華大學自動化系;2022 年底上市的卡萊特(301391)董事長周錦志,畢業于通信與信息系統專業。

如今轟轟烈烈的AI創業大潮中,也不乏清華學子的身影。除了大家熟知的美團創始人王慧文、搜狗CEO王小川,還有曠視科技CEO印奇、小馬智行CEO彭軍、Momenta創始人曹旭東、商湯聯合創始人楊帆、深鑒科技聯合創始人姚頌、地平線聯合創始人黃暢、文遠知行聯合創始人李巖……這些中國AI江湖的中流砥柱,都屬于清華校友。

此外,電力設備、醫藥生物領域也分別有16 位清華系董事長,其管理的總市值分別為2892.7 億元和1016.1億元;汽車行業的12位清華系董事長,管理的公司總市值超過700億元,且集中在汽車零部件領域,如精進電動(688280)董事長余平,擁有清華大學汽車工程學士學位、美國密歇根大學汽車工程碩士學位和麻省理工學院MBA學位,為教授級高級工程師;欣銳科技(300745)董事長吳壬華,就讀于清華大學電機工程系,從本科一路拿到工學博士學位。

聚是一團火,散是滿天星。從全國各地匯聚清華園的學子,畢業后的去向也比較廣泛,全國69個城市均有清華系董事長旗下上市公司的身影,不過,北京、深圳的校友公司數量居前,分別有38家和25家。

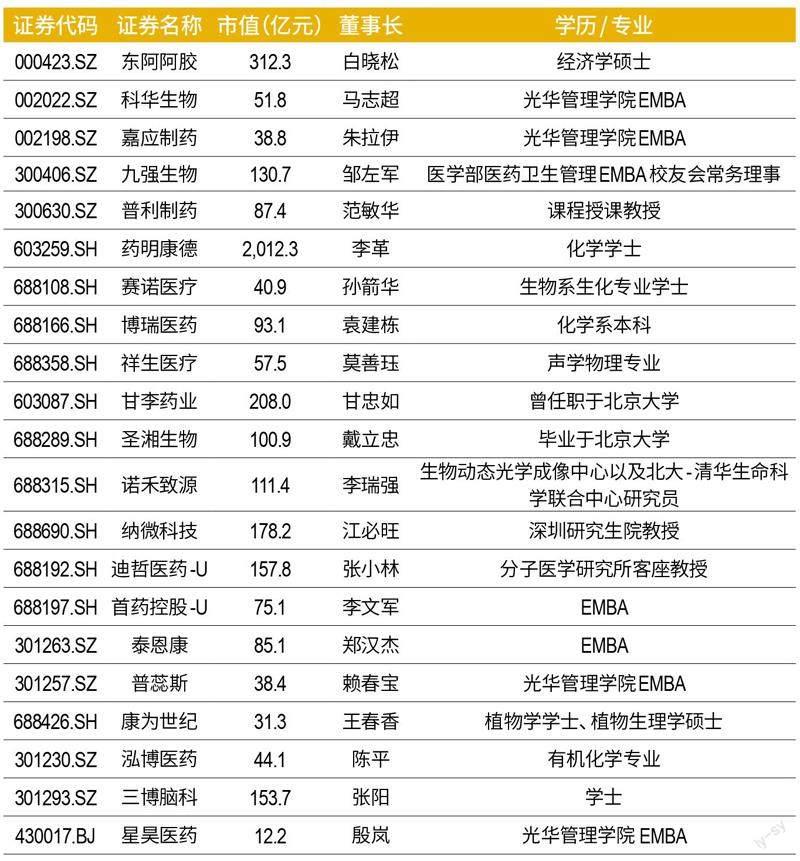

北大系:深耕醫藥生物、計算機和電力設備行業

A股共有116 位北大系董事長,其管理的總市值達1.76 萬億元。自2019年以來,共有46位北大系校友管理的公司登陸A股。

北大系董事長旗下公司的地域分布也比較廣闊,但同樣是北京、深圳居前,分別有27 家和15 家。可見,清北畢業生將深圳視為第二理想創業之地。

而從行業看,北大系更為深耕醫藥生物行業,擁有22 位A股董事長校友,管理公司總市值超過4000 億元。除藥明康德(603259)、賽諾醫療(688108)等公司外,2022年底上市的泓博醫藥(301230)董事長陳平,1982年2月畢業于北京大學有機化學專業,獲學士學位;康為世紀(688426)的董事長王春香,為北京大學植物學學士、植物生理學碩士。由此可見,北大的生物、化學專業培養出了一批醫藥生物行業創始人和技術骨干(表7)。

中科院系:75位董事長執掌超2萬億市值

中科院系今年成為榜單上的亮點,75位董事長撐起了2.27萬億元總市值。自2019年以來,共有44位中科院系公司登入A股市場,數量與北大相當,成為迅速崛起的一個軍團。

中科院系公司也有較強的學院情節,A股市場以“ 中科”命名的上市公司達到近20 家,包括中科曙光(603019)、中科信息(300678)、中科微至(688211)、中科星圖(688568)、龍芯中科(688047)、中科飛測(688361)等,這些公司的創始人大多有中科院背景。

從地域看,中科院系公司集中在北京創業,約占1/3 ;行業則相對清北更為集中,聚集在醫藥生物、計算機、電子、新能源、國防軍工等賽道。醫藥生物行業有20位中科院系董事長,包括仁度生物(688193)董事長居金良來自于中科院遺傳所、惠泰醫療(688617)成正輝為中國科學院金屬研究所碩士。

中科院系計算機上市公司有15家,總市值達到2772 億元,集中在軟件開發和IT服務兩大細分領域,其中,中科星圖董事長付琨曾任職于中科院電子所、中科院空天信息創新研究院等。

在電子行業,也有11 家中科院系公司,主要為半導體公司,其總市值超過3000 億元。其中,華海清科(688120)董事長路新春畢業于吉林大學材料科學與工程專業,在中科院金屬研究所獲得博士學位;龍芯中科胡偉武獲中國科學技術大學學士學位、中科院計算技術研究所計算機系統結構專業工學博士學位,并曾任職于中科院計算所。

在新能源賽道,也涌現出中科院系創業團隊,其中的代表寧德時代董事長曾毓群,為中科院物理研究所博士,天賜材料(002709)董事長徐金富為中科院化學專業碩士,億華通(688339)創始人張國強取得中科院管理科學與工程專業博士學位,這3 家公司均處于電池領域。在一級市場,中科院背景的新能源公司十分受創投關注,如衛藍新能源脫胎于中科院物理研究所,估值已達150億元。

作為中國自然科學最高學術機構、科學技術最高咨詢機構、自然科學與高技術綜合研究發展中心,中科院承擔了許多國家級科研任務,積累了大量的科研成果和人才。如今,硬科技成為時代焦點,集成電路、生物醫藥、新能源、人工智能賽道蓬勃發展,新興的量子技術也逐步從理論走向現實,引領新一輪科技革命和產業變革。中科院在這些賽道,均走出許多創業精英,其科研成果的產業化,無疑可助力于中國產業體系的升級。

浙大系:63家上市公司,市值近萬億

浙江大學被譽為“中國創業率最高的大學”。位于富饒的杭州,浙江大學深深受益于當地繁榮的民營經濟,形成了創業文化。在杭州,浙大系創業者以41%的“創業市場占有率”位居第一。

在浙大創業軍團中,來自創新與創業管理強化班(Intensive TrainingProgram,簡稱ITP)的創業者,更是“創業特種部隊”。這個班的創業率近20%,數家上市公司和獨角獸創始人出身于此,如每日互動(300766)董事長方毅、游戲多&獅吼CEO陳藝超等。

在A股市場,有63家浙大系董事長管理的公司,其總市值達到9275.8億元。浙大學子留在本省創業就業的意向甚高,63 家浙大系公司,超7 成位于浙江省內,位于省會杭州的接近一半。

數據來源:東方財富Choice,新財富整理

從行業看,這些公司集中在計算機和機械設備行業,均超過10家,在醫藥生物和電力設備行業,也均達到6家。

浙江的互聯網經濟發達,誕生了浙大網新(600797)、同花順(300033)、泛微網絡(603039)為代表的IT服務和軟件開發公司,他們的創始人均有浙大背景。2022年上市的華是科技(301218)創始人俞永方,畢業于浙江大學自動化儀表及裝置專業。計算機行業的浙大系董事長的專業比較廣泛,既有計算機科學與技術專業的工學博士,也有來自于通信與電子和自動化儀表及裝置專業等(表8)。

機械設備行業有11家公司董事長為浙大校友,主要處于通用設備和自動化設備細分領域,包括遠方信息(300306)董事長潘建根,畢業于浙江大學光電測量技術和儀器工程專業,恒鋒工具(300488)董事長陳爾容畢業于機械系,景業智能(688290)董事長來建良畢業于機械工程專業。這與浙江作為制造業大省的地位相契合。

上海交大、西安交大、中南大學創業軍團迭起

上海交大校友也是創業的一支重要力量,在A股市場,58 家公司的董事長來自上海交大,其管理的總市值超過2萬億元。

2019 年以來,有22 家上海交大系公司登陸A股:2023年上市的聯合水務(603291)董事長俞偉景,1984年畢業于該校;2022年底上市的特瑞斯(834014.BJ),其董事長許頡1992年9月畢業于上海交大鑄造專業。

上海交大系學子創業的領域也較為廣泛,在醫藥生物、電力設備、電子、機械設備、基礎化工等行業,均有5個及以上的上海交大系A股公司。

西安交大近年也表現亮眼,31位董事長校友管理著5449億元的總市值。自2019年以來,共有13家西安交大系公司登陸A股,在電力設備、機械設備、電子、醫藥生物等行業表現出色,如中興通訊(000063)董事長李自學1987年畢業于西安交通大學電子元件與材料專業,2022年上市的潤貝航科(001316)董事長劉俊鋒1988年畢業于內燃機專業。

新能源大潮下,電池賽道坡長雪厚,擁有著相關專業和技術積累的高校也火了起來,坐落于湖南長沙的中南大學便是代表,不少新能源創業公司的創始人和技術骨干都來自中南大學,尤其是其冶金、機械相關專業。

A股公司中,有23家公司董事長屬于中南系,其管理的總市值近萬億元。其中,有5人處于電池賽道,管理公司總市值超過千億元,包括格林美(002340)董事長許開華為中南大學冶金材料專業研究生學歷;容百科技(688005)董事長白厚善,畢業于有色冶金專業;豪鵬科技(001283)董事長潘黨育畢業于冶金機械專業;帕瓦股份(688184)董事長張寶為冶金物理化學博士、化學工程與技術博士后。

此外,電子科技大學、中國科學技術大學、哈爾濱工業大學等具有科研和理工科底蘊的高校,也有較為突出的表現。

數據來源:東方財富Choice,新財富整理

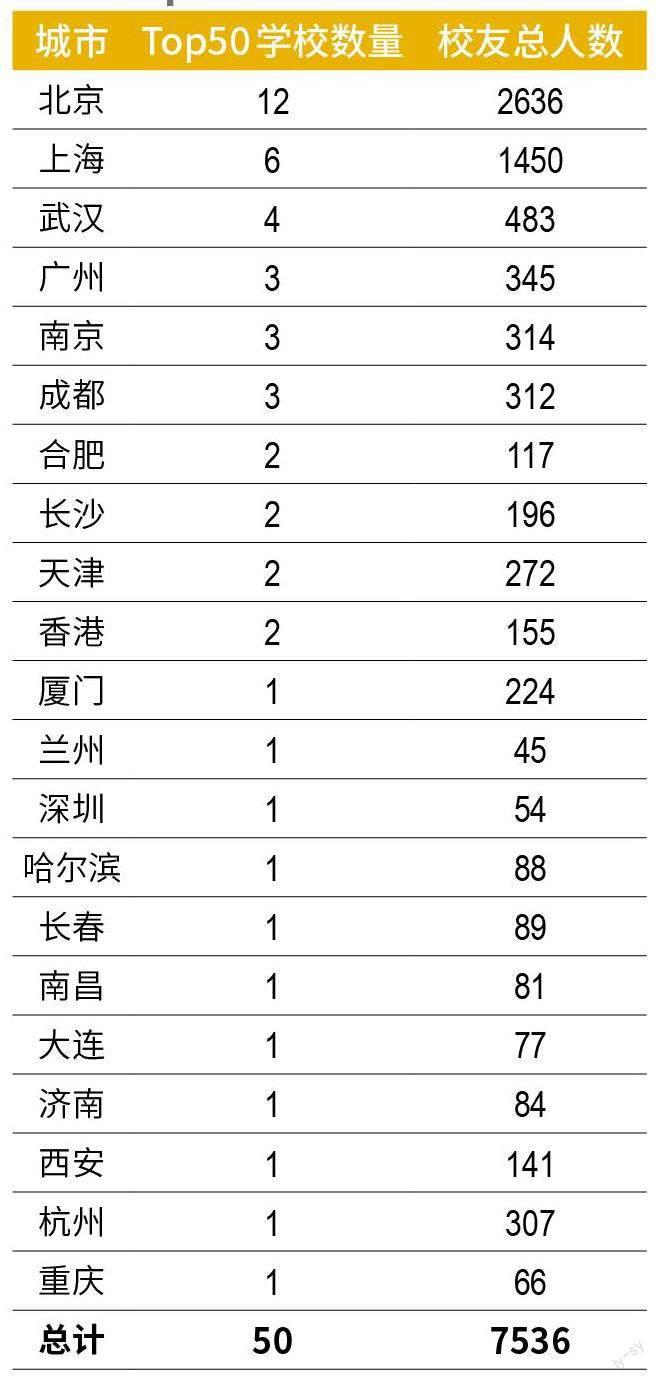

在志愿報考和就業中,選擇一座城市亦十分關鍵。考察城市的維度有很多,新財富從入選Top50名單的院校數量為依據,為學子們提供參考。

從地區來看,北京一騎絕塵,入選的院校數量連年攀升,今年達到12所,資本圈十一大核心職群校友總人數也攀升至2636人,占入選的校友總人數的比例超過1/3。

北京作為中國高校最多、在校研究生數量最多、“雙一流大學”數量最多的中國GDP第二城,教育資源和經濟實力、產業資源均十分出色,成為廣大學子求學的夢想之城(表9)。

作為中國GDP第一城的上海,有6所高校入選,入選的校友數量達到1450人,僅次于北京。上海也是除北京外的“雙一流大學”、在校研究生數量最多的城市,且是中國的金融中心,產業實力雄厚。

武漢僅次于京滬,有4所高校入選,包括武大、華科大、武漢理工大學和中南財經政法大學,校友數量有483 位。武漢作為高校數量和在校大學生數量第三城,教育資源位居城市前列。不過,武漢大學生的留存率并不高,據統計,武大和華科大大概只有1/4的畢業生選擇留漢就業。

廣州、南京、成都均有2 所高校入選,資本圈核心職群的校友人數在300 人之上,實力相當。廣州作為在校大學生最多的城市,經濟實力和就業機會均在線,且生活成本在一線城市中處于低位,幸福指數相對較高;南京科教實力雄厚,近年借助新興產業,經濟實力也在攀升;成都在校大學生數量位居城市第5 位,且公認地較為宜居,也成為畢業生較為青睞的城市。

合肥、長沙、香港、天津和香港分別有2所學校入選,不過天津的校友數量較多,達到了272位。

杭州和廈門雖然僅有一所學校入選,但浙大和廈大均進入Top10,校友數量分別達到307位和224位。

深圳作為一線城市,只有深圳大學一所學校入選,進入考察的校友總人數僅有54 人。深圳雖然教育底子弱,但近年正在補足短板,加速建大學,許多世界名牌大學還掀起了到深圳辦大學的熱潮,南方科技大學、香港中文大學(深圳)、深圳北理莫斯科大學、哈爾濱工業大學、中山大學等相繼在深圳辦學。過去40余年,深圳也成為各大高校學子趨之若鶩的夢想之地。

綜合當地的教育資源、經濟實力、產業發展及區位因素,或依然是城市志愿選擇的不二法門。

過去幾十年,一線城市對高校畢業生的吸引力強,但情況正在發生改變。據麥可思研究院最新研究,一線城市對本科生的吸引力持續減弱,5年來就業占比下降近20% ;而許多具有實力的二線城市吸引力增強。與此同時,本科畢業生的就業重心進一步下沉至地級城市及以下地區,有更多的畢業生選擇加入基層治理隊伍,推動當地社會發展。

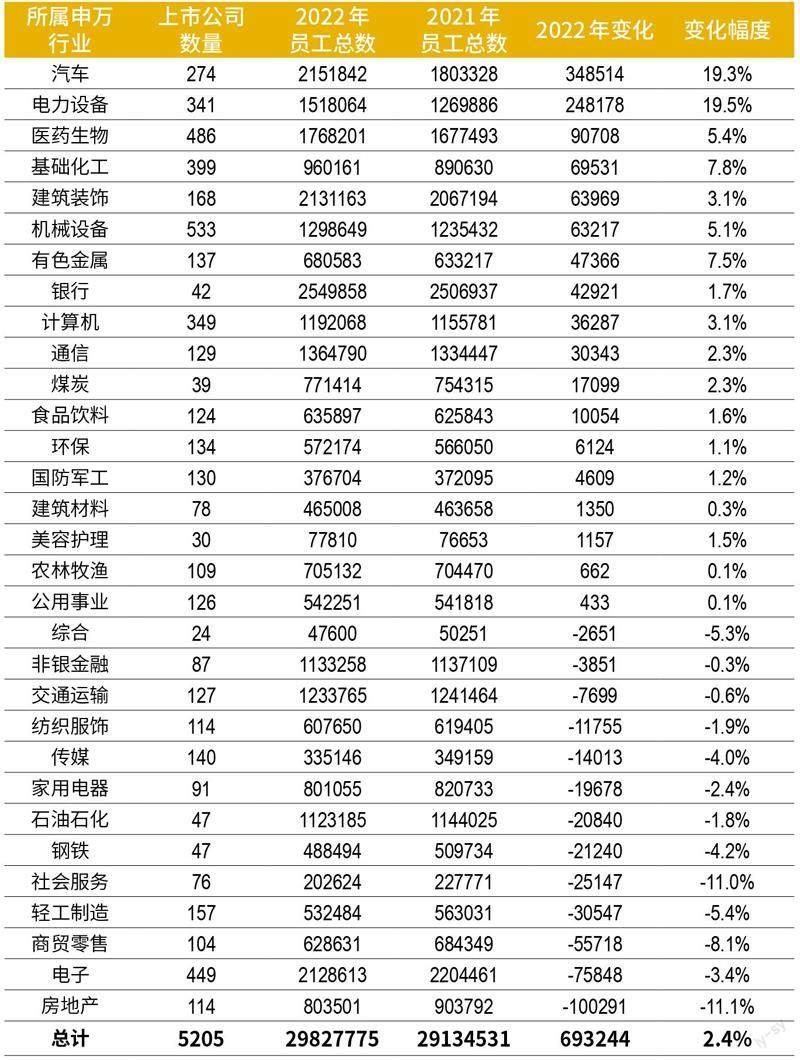

2023 年,全國高考報考人數1291萬人,大學畢業生1158萬人,雙雙創下歷史新高。選擇什么專業更具有就業前景,成為學子們十分關心的話題。

新財富從A股上市公司員工人數變化的維度,考察了就業增速最快及收縮最多的行業。

截至2023 年6 月13 日,A股上市的5205 家公司中,2022 年員工總數擴容的公司有3046 家,總計新增175 萬人,員工數有所減少的公司有2135家,總計減少105.2萬人。

數據來源:新財富整理

據2022 年年報數據,所有5205家上市公司的員工總計為2983萬人,相較2021 年的2913 萬人,增加69.3萬人。2023年年初,人社部的數據顯示,2022 年全國城鎮新增就業1206萬人,依此為計算依據,A股上市公司2022 年新增就業人口相當于全國城鎮新增就業人口的5.7%,對新增就業有一定貢獻。

汽車、電力設備行業同比增長19%,新增近60萬人

具體從行業來看,在申萬31個一級行業中,有18個行業的員工總數呈增加之勢,13個行業的員工人數有所縮減(表10)。

其中,汽車和電力設備行業的員工增幅最多,均超過了19%,分別新增34.9萬人和24.8萬人。這源于近年中國新能源產業發展勢頭強勁,處于這一產業鏈的乘用車、汽車零部件、汽車服務以及以光伏、風電、電池、電網設備、電機設備為代表的電力設備企業,迎來營收規模翻倍式增長的同時,人員也加速擴張,對就業貢獻明顯。

而新能源車和光伏風電也成為近兩年造富的主要領域,中國新能源汽車的產銷連續8 年位居全球第一。在新財富500 富人名單上,比亞迪(002594)的王傳福、隆基綠能(601012)的李振國、寧德時代(300750)的曾毓群成為新的創富明星。

與此同時,比亞迪也成為2022年A股員工擴招最多的企業。其當年新增28 萬人,員工總數幾乎翻番,增加至57 萬人。比亞迪也是A股唯一一家員工增加10 萬人以上的企業。廣納賢才,加速擴張,其營收也將近翻倍,凈利潤更是同比增長346.48%。

細看近兩年比亞迪年報中披露的員工構成,可以發現,其生產人員占比近一半,2022 年新增22.5 萬人,銷售人員新增了1.2萬人,技術人員新增3.2萬人,行政也新增了1.1萬人。生產和銷售人員均翻倍,技術人員同比增長7成(表11)。

近年,與比亞迪同樣閃耀的寧德時代,則成為A股員工數擴張第二的公司。其2022年新增3.5萬人,員工總數增至11.89 萬人。同為電力設備行業的晶科能源(688223)也新增1.55萬人,億緯鋰能(300014)新增1.26萬人,隆基綠能新增1.1萬人。這些過去兩年在資本市場表現亮眼的企業,員工的擴張亦最為顯著。

過去一年,醫藥生物和基礎化工行業的新增員工數分別為9.07 萬人和6.95萬人,同比增加5.4%和7.8% ;機械設備和有色金屬行業的員工同比新增幅度也在5%以上,新增總人數超過4.7萬人。

醫藥生物行業中,藥明康德(603259)、老百姓(603883)和愛爾眼科(300015)的員工擴張位列前三,分別新增9449人、6444人和5356人。

基礎化工行業的星湖科技(600866)、萬華化學(600309)和廣東宏大(002683)新增員工數居前三,分別新增6300人、4695人和2762人。

曾被調侃為四大天坑專業的“生化環材”,如今在新能源大潮之下,正在悄悄“熱”起來。在能源、環境和新材料等硬科技領域,昔日冷門專業的畢業生迎來了屬于自己的時代機遇。

建筑裝飾和計算機行業的員工同比新增超過3%,從事建筑裝飾的中國電建(601669)新增3 萬人,中國建筑(601668)新增1.4 萬人;計算機行業的海康威視(002415)和用友網絡(600588)分別新增5532人和4385人,位居行業前列。

技術人員增加54.6萬人,房地產減員10萬人

在13個員工有所減少的行業中,房地產減員人數最多,達到10萬人,同比減少11.1%,降幅也最大;社會服務業的降幅也達到了11%,電子行業減少7.58萬人;商貿零售減少5.57萬人,同比降8.1% ;輕工制造減少3 萬人,同比降5.4%。

數據來源:東方財富Choice,新財富整理(按2022年變化的員工數排序)

A股114 家房地產公司中,有70 家公司裁員,占比超過六成。其中,中南建設(000961)、金科股份(000656)、我愛我家(000560)裁員數均在1.6萬人以上,中南建設減少了超一半員工,裁員1.87萬人至1.73萬人。

社會服務業主要包括教育、酒店餐飲、旅游及景區等,受疫情影響,其在過去一年也有較大幅度的人員調整。

電子行業減少了超7萬人,藍思科技(300433)減員最多,2022年減少2.8萬人,其中生產人員減少了近2.4萬人。

包括家居用品、造紙、文娛用品、包裝印刷、造紙等在內的輕工制造業也減少了3 萬人,尚品宅配(300616)、東鵬控股(003012)、永藝股份(603600)3家公司裁員數量居前。

員工數量減少,既折射了行業冷熱及周期變化,也有智造升級下的降本增效,生產端更加智能,一批“燈塔工廠”、自動化機器正在取代人工。

這從2022年A股上市公不同崗位人員的變動情況也可印證:技術人員和研發人員依舊增幅明顯,分別增加53.6萬人和31.6萬人,同比增長超11% ;生產人員雖然基礎大,但2022年的增幅為2.6%,增加29萬人;銷售人員增加7.5 萬人,同比增加2.5% ;行政管理和財務人員分別增加近5萬人及3252人(表12)。

哪些行業最具“錢景”,也是人們頗為關心的話題,新財富進一步比較了A股各行業公司員工的平均薪酬。

數據來源:比亞迪年報

數據來源:東方財富Choice,新財富整理

2022 年,A股上市公司員工的平均薪酬為19.2 萬元,比2021 年的18.6 萬元高出6000 元。分行業看,非銀金融和銀行業的員工薪酬最高,分別達到45.2 萬元和44 萬元,不過,非銀金融的薪酬同比減少了12.6%,上面的統計也顯示,其員工總數也減少了3851人,裁員降薪正在進行時;銀行業的薪酬和員工人數均有小幅增長(表13)。

石油石化行業公司的平均薪酬位列第三,僅次于金融,達到26.3萬元,同比增加9.1%。其中,新潮能源(600777)的平均薪酬最高,達到了135.9 萬元;中國海油(600938)的平均薪酬為63.3 萬元,潛能恒信(300191)為55萬元。

2023 年,新聞學是否“ 天坑專業”,備受熱議。但從數據來看,雖然傳媒行業的員工數在減少,平均薪酬卻位居行業前列并呈增長趨勢。傳媒行業2022年的平均薪酬達到了26.3萬元,同比增5.4%。

當然,這緣于不少游戲廠商處于這一行業,比如,作為游戲廠商的吉比特(603444)的平均薪酬行內最高,達到了92.4萬元;智度股份(000676)的平均薪酬為61.8 萬元,巨人網絡(002558)、昆侖萬維(300418)、中文在線(300364)的平均薪酬也均超過50萬元。

房地產、交通運輸、計算機、公用事業、建筑裝飾、電子、國防軍工和煤炭行業的平均薪酬也均超過20萬元。不過,房地產和建筑裝飾行業的薪酬呈下降趨勢,分別同比降薪2.1%和3.6%。

平均薪酬排名較后的行業分別為輕工制造、紡織服裝、農林牧漁、家用電器、食品飲料、建筑材料和汽車,均不足15萬元。輕工制造的平均薪酬最低,為12.3 萬元,同比降薪1%,其員工數也呈下降趨勢;裝飾材料行業也降薪2.2%,平均薪酬為14.5 萬元,這或與房地產整體低迷有關。

煤炭行業的平均薪酬同比增10.2%,至20.4萬元;綜合行業同比加薪9.3%,至19.5萬元;有色金屬行業同比加薪8%,至16.1萬元。

從薪酬變遷可以看出,金融、房地產相關產業鏈正在減員降薪,而能源、計算機、軍工、通信等相關產業鏈卻呈現增員加薪的態勢。

數據來源:東方財富Choice,新財富整理

各行業的人員和薪酬升降,密碼其實就在加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系中。圍繞這一方向,推進新型工業化,加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國,也是求學就業時需要重點把握的秘鑰。

圍繞現代化產業體系,教育端也在發生改變。

一方面,加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科,加強基礎學科、新興學科、交叉學科建設,瞄準世界前沿和國家重大戰略需求推進科研創新,不斷提升原始創新能力和人才培養質量,成為方向。

另一方面,職業教育也成為發力點。2023年5月22日,教育部發布公示,擬同意新設7所本科學校,包括新設重慶中醫藥學院、河北中醫學院更名為河北中醫藥大學、以深圳職業技術學院為基礎資源整合設立深圳職業技術大學。

6月16日,深職院正式升級為本科大學。深職院之前素有“高職第一校”“高職中的清北”美譽。升級后的深圳職業技術大學,首批設置電子信息工程技術、現代通信工程、人工智能工程技術、智能制造工程技術、新能源汽車工程技術、數字動畫等6個職業本科專業。其2023年廣東省本科批投檔線甚至高于汕頭大學,令人驚訝。

深職院作為中國高職教育的“一面旗幟”,升級為大學后的表現,或能為中國的職業教育提供示范。更為貼近就業和市場的職業教育,或許能為更多學子提供擇學擇業的選擇,并給教育分流帶來新氣象。