耕地“非糧化”空間格局分異及影響因素研究

——基于中國省際面板數據分析

李昕遙

(四川大學公共管理學院 四川,成都 610000)

引言

2003年以來我國糧食總產量一直處于穩步上升水平,但我國部分地區耕地“非糧化”現象仍十分嚴重,2016—2019年我國糧食播種面積共下降3.17×106 hm2。2020 年 11 月國務院辦公廳正式發布《關于防止耕地“非糧化”穩定糧食生產的意見》,指出要充分認識防止耕地“非糧化”的緊迫性,不能單純以經濟效益決定耕地用途,須將耕地資源優先用于糧食生產。早些年國家放松農業生產結構管制在一定程度上助長了耕地“非糧化”現象,必須嚴格把控耕地利用方式,明確耕地利用優先序,防止耕地“非糧化”。

目前,耕地“非糧化”研究大致可分為三個尺度:一是從宏觀層面考察全國或主要糧食生產功能區等區域的耕地“非糧化”程度;二是從中觀尺度出發研究具體地級市的耕地“非糧化”傾向及變動規律;三是從微觀角度,研究某縣、鎮、村的耕地“非糧化”現狀,相比宏觀和中觀尺度來說,微觀尺度的研究更為豐富,但微觀尺度中的大部分文獻集中對耕地非糧化現狀及其存在原因進行定性剖析。相比之下,宏觀與中觀尺度中學者們傾向于借助調研或統計數定量測算“非糧化”率,使得分析結果更具說服性,如何蒲明等[1],馮遠香等[2]分別利用“糧作比”“非糧食播種面積占農作物播種面積比例”來衡量“非糧化”率。

從研究內容來看,非糧化現象驅動因子是眾多研究內容之一,這些因素大致可分為三類:一類是經營主體自身的因素,如職業變換、性別、年齡[3-5]等因素;一類是資源稟賦因素,包括地形地貌、耕地質量、地理區位[6,7]等;另外一類也是造成耕地“非糧化”現象的關鍵因素,即社會經濟因素,大量研究從種糧比較收益、土地流轉、種糧補貼政策[8-11]等多個角度來對其進行探討。在研究方法上,縱使近年來定量研究耕地“非糧化”的文獻逐漸增多,大部分文獻所運用的都是傳統的計量模型,包括借助 Tobit 模型、Probit模型、二元及多元 logit 模型等對耕地“非糧化”的驅動因子進行探究。隨著“空間”概念的不斷深入,地理與空間分析方法在耕地“非糧化”問題上的運用也逐漸顯現,如SU[12]等利用遙感影像提取江蘇省徐州市銅山區耕地利用信息,并對其“非糧化”類型進行劃分,在此基礎上刻畫研究區域“非糧化”空間布局,進而分析不同類型“非糧化”主導因素。

可以看到,關于耕地“非糧化”的問題,眾多學者已經展開了大量的理論探討和實證分析,并且取得了頗為豐富的研究成果。但耕地“非糧化”是一個涉及眾多主體、眾多環節的復雜行為,在不同的時代背景下,所出現的問題也不同,尤其是在“空間”概念不斷被強化的背景下,如何把握耕地“非糧化”時空演變規律并找出其影響因素仍是我們防止“非糧化”、解決糧食安全問題的重要任務。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究方法及模型構建

1.1.1 空間自相關

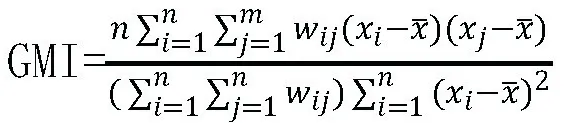

Tobler曾指出“地理學第一定律:任何東西與別的東西之間都是相關的,但近處的東西比遠處的東西相關性更強”。通常用全域莫蘭指數Global Moran’s Ⅰ反映某特定區域與其鄰接區域的關聯程度, 但全域莫蘭指數Global Moran’s 僅反映空間要素整體是否具有聚集性,無法體現局部區域集聚性的分布特征。為此,引入局部莫蘭指數Local Moran′s I指數探索局部區域耕地“非糧化”的集聚特征。計算公式如下:

(1)

(2)

1.1.2 面板分位數回歸

1978 年 Roger Koenker 和 Gilbert Bassett最早提出分位數回歸的方法,可以很好地解決隨機誤差項不一定服從正態分布條件的問題。本文將采用面板分位數回歸的方法,以耕地“非糧率”作為被解釋變量,設置三個分位點(0.25,0.5,0.75)將我國31個省、直轄市、自治區分為低、中、高三個“非糧化”水平,分區探究十四個解釋變量對于非糧化率的影響,根據測算結果對不同發展階段的區域提出適合該區域的發展政策。為了在一定程度上消除異方差,對變量進行去對數以便于后續的參數估計和假設檢驗,因此最終構建的分位數回歸模型為:

Qτlnyi=β0(τ)+β1(τ)lnxi1+ … +βp(τ) lnxip

(3)

i= 1,…,n

式(3)中Qτ(yi)為被解釋變量y在τ分位點的值;xi1,xi2,…,xip為自變量;β0為常數,β1,β2,…,βn為τ分位點的回歸系數。

1.2 數據來源與處理

1.2.1 變量選擇

在以往的研究中對“非糧化”內涵的界定和對其水平的測度都是較為含糊,一直以來沒有一個確切的測度標準。大部分學者使用“非糧食播種面積占農作物播種面積比例”“糧作比”等指標來描述“非糧化水平”。耕地“非糧化”過程除了內部種植結構變化外,還存在農業內部生產結構的變化,即耕地類型變更為園地、林地等利用類型,但本文主要基于糧食生產角度探討糧食作物與經濟作物的結構平衡,因此從種植結構的變化來衡量耕地“非糧化”水平。考慮到經濟作物種植存在耕地、設施農用地和園地等多種交叉來源,而糧食種植主要集中在耕地上,因此,本文使用農作物播種面積與糧食播種面積之差占總農作物播種面積的比例來衡量非糧化率,具體計算公式如下:

本文在參考已有研究的基礎上,依據研究主題與分析框架并結合全國數據的可獲取性與代表性,從經濟社會、生產與政策調控三個方面選取了14個具有代表性的自變量,構建耕地“非糧化”水平影響因素指標體系表(表1)。

表1 耕地“非糧化”水平影響因素指標體系

1.2.2 數據來源

本文涉及中國31個省級單元(不含港、澳、臺地區)2010—2021年相關數據,其中農村勞動力人數、勞動力性別比例、城鎮化水平、人均GDP、城鄉居民可支配收入比等數據來源于《中國統計年鑒(2011—2022年)》及各省統計年鑒,耕地面積、耕地灌溉面積、糧食單位面積產量、農業機械總動力、農用化肥施用量來源于《中國農業年鑒(2011—2020年)》各省統計年鑒,農民專業合作社數、企業牽頭的合作社數來源于《中國農村經營管理統計年報(2010—2021年)》,其中部分數據是由統計數據按照一定比例換算得出,耕地面積相關數據利用各省國土變更調查數據進行修正。

2 結果分析

2.1 中國耕地非糧化時空特征與發展趨勢

2010年我國非糧化率超過50%的僅有新疆和上海,其余具有較高非糧化率的地區集中在東南沿海、湖北、湖南、青海以及海南等8個省份。新疆非糧化率達57.4%,主要是由于其特殊的光熱條件適于種植棉花以及瓜果蔬菜等經濟作物,因而擠占了糧食種植面積,東南沿海一帶較高的非糧化率主要歸結于其領先的經濟水平所伴隨的農業高水平產業化發展,在農業方面其更傾向于種植相對利潤更高的經濟作物,形成特色農業,因而擠占糧食生產空間。

2021年,非糧化率超過50%的單元除新疆和上海外,還增加了浙江、廣東、廣西、海南四個省份,可以看到這些地區因特殊的光熱條件或地理區位優勢,其糧食種植率非增反減,傾向于增加經濟作物的種植以獲取更好的經濟水平發展。相比之下,貴州、云南兩省份在2021年的非糧化率也有所增加,這歸結于其丘陵、山地地形不適宜于大規模種植糧食作物。但值得慶幸的是黑龍江、吉林、遼寧、安徽等多個糧食主產區省份一直保持較高的糧食種植比例,非糧化率均低于20%,這與其分別地處東北平原、華北平原以及長江中下游平原的資源稟賦優勢息息相關。

2.2 中國耕地非糧化的空間分異特征

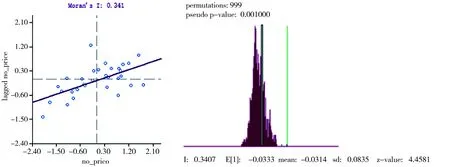

運用GeoDa軟件,以非糧化率作為觀測變量,對中國31個省級單元耕地非糧化率進行空間自相關分析,主要是采用Global Moran’s I和Local Moran’s I判定全國耕地非糧化的總體空間特征及局部分布特征。由結果可知(如圖1),GMI = 0.341>0,且進行999次隨機化測試,通過了顯著性水平P≤0.001的檢驗,表明省級單元非糧化率存在顯著的空間集聚性。

其中,多數單元分布在一三象限,少數分布在二四象限,不同象限內單元分布存在顯著差異。具體空間集聚特征可以從Local Moran’s I來進行進一步描述。如圖2,一共形成了非糧化率高—高,低—低,高—低,低—高四個集聚區。①高—高集聚區,主要集中在貴州、湖南、廣西、廣東、海南省及其周圍,這些單元非糧化率高且同時被同樣非糧化率較高的省份包圍,這主要由于以上幾個省份均處于我國中南部,地處亞熱帶季風氣候及熱帶季風氣候,其特殊的光熱條件及丘陵山區的地形條件不適宜于大規模種植糧食作物,更加滿足瓜果蔬菜等經濟作物生長條件。②低—低集聚區,主要分布在東北三省及中原地區,共涉及8個省級單元,這些單元自身有著較低的非糧化率,同時與其鄰近地區的非糧化率同樣較低,彼此差異較小,這主要是由于這些地區地處東北平原及華北平原,耕地數量多且地勢平坦,有著適宜于機械化耕種糧食的先天條件,也是我國主要糧食主產區,因此形成較為廣闊的低—低集聚區。③低—高集聚區,主要體現在西藏自治區自身由于耕地面積較少且非糧化率低,但其鄰近單元新疆、青海、云南等地區非糧化率較高。④高—低集聚區,主要體現在北京市作為單獨的直轄市地區,其自身耕地數量少且非糧化率較高,特殊的區位條件使其與鄰近單元非糧化率呈顯著差異,因此形成高—低集聚區。

圖1 中國31個省級單元耕地非糧化率Global Moran’I散點圖和隨機化圖

圖2 中國31個省單元耕地非糧化率空間集聚圖注:該圖制作底圖來源于自然資源部標準地圖服務網站下載的審圖號為 GS(2019)1822 號的標準地圖,底圖無修改。

2.3 中國耕地非糧化影響因素分析

2.3.1 面板單位根檢驗

由于本文使用的是31個省(不包含港、澳、臺地區)2010—2021年的面板數據進行分位數回歸,為了避免出現偽回歸,需要先對面板數據進行單位根檢驗。為了確保估計結果的有效性,本文使用三種單位根檢驗方法:ADF檢驗、PP檢驗以及LLC檢驗,所有變量需均通過這三種檢驗才可被認定為平穩。本文使用Stata對所有變量進行單位根檢驗,LLC 檢驗結果顯示所有變量均在零階平穩,但ADF及PP檢驗均顯示所有變量零階不平穩,說明原序列存在單位根,進而對變量進行一階差分,差分序列在1%的顯著性水平上拒絕原假設,差分序列平穩。

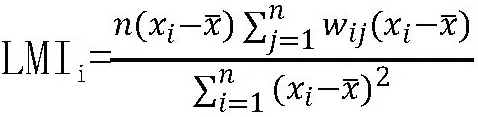

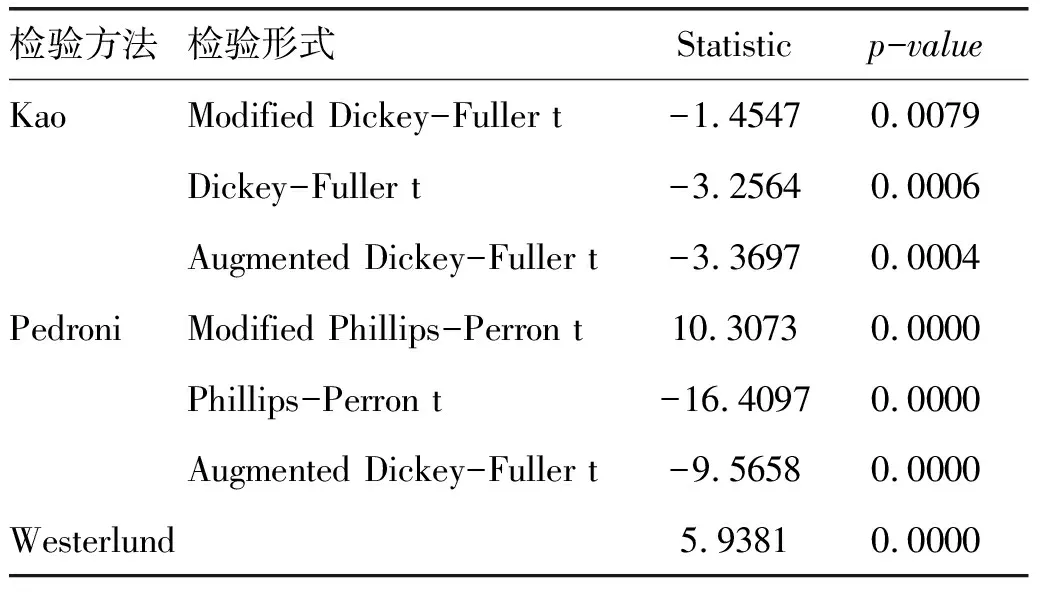

2.3.2 協整檢驗

在單位根檢驗通過后還需對所有變量進行協整檢驗以判斷變量間是否存在長期均衡關系。本文同樣采用三種檢驗方法,分別是Kao 檢驗、Pedroni檢驗和Westerlund檢驗進行面板協整檢驗。檢驗結果如表2所示,所有協整檢驗結果均在1%的顯著性水平上拒絕原假設,因此可以證明耕地非糧化率與各解釋變量之間存在協整關系,進而可以對原序列進行回歸模擬。

表2 面板協整檢驗結果

2.3.3 模型選擇

由于本文選擇的是面板數據,在對其進行回歸分析時需進行模型的選擇,使回歸結果更為可靠。本文首先運用F檢驗判斷本文模型選擇固定效應模型還是混合效應模型,結果表明F檢驗P值為0.0000,強烈拒絕原假設,選擇固定效應模型,進而運用Hausman檢驗方法判斷本研究運用固定效應模型還是隨機效應模型。Hausman檢驗結果P值為0.0000,同樣強烈拒絕“隨機效應是最有效率”的原假設。因此,本文選擇使用固定效應模型。

2.3.4 固定效應面板分位數回歸結果分析

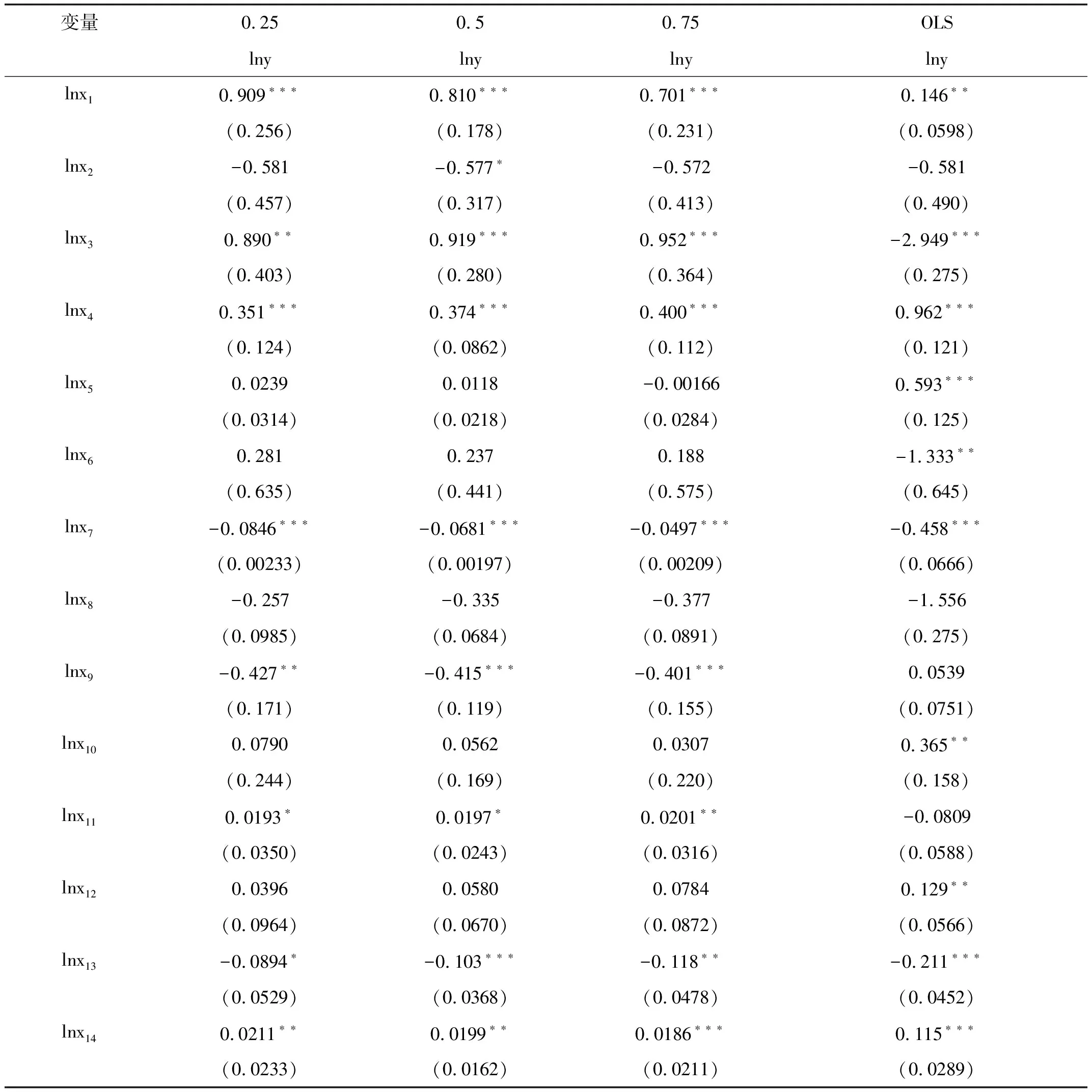

本文選擇 0.25、0.5、0.75 三個分位點進行分位數回歸,為了比較固定效應面板分位數回歸與普通均值回歸(OLS)的誤差,同時也對所有變量進行了OLS回歸統計,結果如表3。根據回歸結果可以看到,普通最小二乘回歸的回歸系數與各分位點上的回歸系數存在的差異較大,各回歸系數的顯著性水平也是參差不齊,結果較為復雜。具體可以從每一個變量的回歸系數來進行解釋。

表3 分位數回歸和OLS 回歸結果

首先,從經濟社會條件層面來看,農村勞動力人數、城鎮化水平以及人均GDP三個因素對耕地非糧化水平呈顯著正向影響。從各分位點來看,農村勞動力人數在低分位點對非糧化水平的影響最大,隨著分位點的上升其對非糧化率的影響逐漸減小,因此,在東北三省以及一些糧食主產區等非糧化率較低的地區,應做好勞動力轉移,提高城鎮化率等工作,以避免農村勞動力過多對非糧化率產生促進效應,值得注意的是在OLS回歸中,農村勞動力人數的OLS回歸系數顯著小于固定效應面板回歸系數,大大低估了其對“非糧化”率的影響;城鎮化率與人均GDP隨著分位點的上升對非糧化率的影響程度逐漸增大,也就是說在一些非糧化率較高的地方,例如浙江、上海、海南等省市,由于其經濟發展水平較高,農民更不愿意選擇種植糧食作物。除此之外,勞動力性別比例、城鄉居民可支配收入比和糧食價格指數對非糧化率的影響并不顯著,也就是說以女性生產為主的家庭不一定會減少糧食種植比例,而糧食價格由于長期以來波幅較小,已不是影響農戶選擇種植對象的主要因素。

從生產條件層面來看,耕地面積在三個分位點都通過了0.01的顯著性水平檢驗,耕地面積會對非糧化水平造成顯著的負向影響,耕地面積越大,農戶會更傾向于種植糧食,因為相比于經濟作物,大規模種植糧食作物的風險更低,且在一定的種糧補貼激勵下,農戶選擇耕種糧食的可能性更高,可以看到在低分位點,耕地面積對非糧化率的影響程度更大,因此,對于像江西、河南、陜西、山東這些非糧化率處于中低水平的省份,可以通過促進土地流轉擴大經營面積來控制非糧化率,以保證糧食生產;農村勞動力人均耕地面積會對非糧化產生負向影響,但結果并不顯著;耕地灌溉面積在三個分位點都對非糧化率產生顯著的負向影響,對于需要具備充分水利設施保障的糧食種植來說,耕地灌溉條件越差,農戶種糧意愿就越低,而這樣的負向影響對于低、中、高三種非糧化水平地區的影響差異不大;糧食單位面積產量對非糧化率的回歸系數為正,但不顯著,說明農戶在選擇是否種植糧食時,并不主要取決于其單位面積下糧食產量是多少;農業機械總動力在三個分位點都通過了顯著性檢驗,且差異不大,說明農業機械總動力的確會對非糧化率產生正向影響,為保證成本的收回,經營主體傾向于種植大宗經濟作物,以提高生產效益,因此趨于“非糧化”,且隨著分位點的上升,機械化水平對非糧化率形成的影響程度逐漸加深,這意味著在非糧化水平較高的地區,例如新疆、海南、廣西、廣東等省份,其農業機械化水平也較高,而這些省份往往也是由于特殊的光熱條件,其特色經濟作物發展較好的省份;農用化肥施用量對非糧化種植的影響同樣不顯著。值得注意的是,從OLS回歸對比來看,耕地灌溉面積變量和農業機械總動力變量的回歸結果與分位數回歸結果形成的系數方向相反,而從現實情況來看,分位數回歸結果更符合實際情況且與研究假設一致,因此直接運用OLS回歸進行模擬分析往往會形成較大誤差。

從政策調控層面看,農民專業合作社數對非糧化率形成了顯著的負向影響,也就是說一個地區農民專業合作社數越多,其非糧食種植比例會越低,且隨著分位點的上升,這種負向影響的程度越大,也就是說在非糧化率處于中高水平的區域,例如湖北、湖南、貴州以及兩廣地區,可以通過增加農民專業合作社數來進一步促進糧食生產;由企業牽頭的合作社數對非糧化率形成了顯著正向影響,也就是說由企業牽頭的合作數越多,該區域非糧食種植比例越大,而這樣的現象主要歸結于隨著工商資本的下鄉,大規模流轉土地造成經營成本的上升,在利益驅使下企業往往選擇種植利潤更高的經濟作物,而這樣的正向影響在低分位點更為明顯,也就是說在一些非糧率較低的省份,例如安徽、山西、四川等省份,由企業牽頭的合作社更容易傾向于種植大宗經濟作物。

3 結論與啟示

3.1 結論

本文利用2011—2022年31個省(不包含港、澳、臺地區)相關統計數據以及部分空間矢量數據作為樣本,從省級層面對中國耕地“非糧化”空間格局特征進行描述分析,并對31個省級單元進行空間自相關統計分析,最后選取14個影響因子分別代表經濟社會條件、生產條件、政策調控三個維度,利用固定效應面板分位數回歸探索中國耕地“非糧化”的驅動因素,結論如下:

(1)2010—2021年全國耕地非糧化率波動幅度不大,最低出現在2016年,僅有28.5%,近年來維持在30%左右。總體來說,我國除新疆、海南等地因特殊的光熱條件有其適宜的瓜果蔬菜等經濟作物種植外,東北平原、華北平原充分發揮其資源稟賦優勢大規模種植糧食,其他省份也在平衡好油菜、甜菜、茶葉等經濟作物供應的同時盡力保證糧食生產,充分體現我國“把飯碗牢牢端在自己手里”的決心以及防止耕地“非糧化”,穩定糧食生產的實際行動。

(2)從空間分異特征來看,2021年我國耕地非糧化存在一定的空間集聚性,東北區域因其地勢平坦,相鄰省份非糧化率均較低;中南地區因地處亞熱帶季風氣候及熱帶季風氣候且地形多為丘陵山地,相比耕種糧食,水果、蔬菜等經濟作物更適應生長,因此非糧化率均較高。一些特殊地區,如西藏、北京,因其自身耕地面積少且區位特殊,與周圍鄰近省份在非糧化率上形成顯著差異,因此分別形成低—高、高—低兩片集聚區域。

(3)農村勞動力人數、城鎮化水平、人均GDP、耕地面積、耕地灌溉面積、農業機械總動力、農民專業合作社數以及企業牽頭的合作社數這8個變量對非糧化率形成顯著影響。對非糧化率處于中低水平的省份(如黑龍江、吉林、山西等),農村勞動力人數、耕地面積、耕地灌溉面積、企業牽頭的合作社數這4個變量對其影響程度更深;對非糧化率處于中高水平的省份(如貴州、福建、廣東等),城鎮化水平、人均GDP、農業機械動力、農民專業合作社數這4個變量對其影響程度更大。

3.2 啟示

(1)從研究結果來看,應對一些糧食主產區,如湖北、湖南兩省中一些“非糧化”行為進行嚴格管控,其糧食產出是保障人民生活的物質基礎,也是穩定經濟社會健康運行的物質保障。當然,也要科學設定非糧化底線,一些非糧化存在具有合理性,不能簡單一刀切,必須考慮未來糧食需求、自然條件、生態保護和鄉村振興等多重需求。

(2)充分發揮特定區域資源稟賦優勢,如地處東北平原的東北三省以及華北平原的河北、山東、陜西、河南等地,其地勢平坦,耕地資源豐富,應加強對其耕地保護,通過進一步完善耕地灌溉設施,加快土地流轉擴大經營面積的同時防止工商資本改變耕地用途,以保障并擴大糧食生產。

(3)在一些非糧化率較高的區域,如東南沿海及兩廣地區,往往其城鎮化率及經濟發展水平較高,為保障全國糧食安全,這些區域應做好經濟發展與農業發展需求的平衡,尤其是平衡好經濟作物與糧食作物的種植比例,進一步優化農業內部生產結構,同時政府可以通過引導農民成立專業合作社,以為農戶耕種糧食提供更為專業的社會化服務,以此增強農戶種糧意愿。