基于臨床能力培養(yǎng)的《推拿治療學》教學模式改革研究

范青,張瑋,包安,陳英英,田少飛,張潔瑛(天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院,天津 300193)

《推拿治療學》課程是中醫(yī)藥高校中醫(yī)類專業(yè)重要的臨床課程,是在完成學習中醫(yī)理論和針灸推拿等課程后深入學習推拿治療疾病的理論和實踐的課程[1]。在《推拿治療學》課程的教學中,不僅要培養(yǎng)學生系統掌握推拿理論知識和推拿技能,還要培養(yǎng)學生能熟練應用推拿手法治療相關疾病的臨床能力[2]。在傳統的教學模式中,教師處于主導地位,忽視了激發(fā)學生的主觀能動性,致使學生對課程的學習興趣不高,難以有效培養(yǎng)學生的臨床實踐能力,無法滿足當前社會對中醫(yī)推拿學人才的要求[3]。因此,以培養(yǎng)學生的臨床能力為目標,對《推拿治療學》課程進行教學改革、充分訓練學生推拿學科的臨床思維能力和診治能力、為社會培養(yǎng)高素質的推拿學科人才有著重要價值。為促進《推拿治療學》課程教學改革,天津中醫(yī)藥大學以臨床能力培養(yǎng)為導向,選取天津中醫(yī)藥大學于2022年9月-2023年7月期間參與《推拿治療學》課程學習的98名針灸推拿專業(yè)學生進行研究,現將詳細結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機選取天津中醫(yī)藥大學于2022年9月-2023年7月期間參與《推拿治療學》課程學習的98名針灸推拿專業(yè)學生,隨機分為對照組和研究組,每組各49例。對照組中男生26名,女生23名,年齡21-25歲,平均(23.33±1.27)歲;研究組中男生25名,女生24名,年齡22-25歲,平均(23.37±1.12)歲;兩組的一般資料對比,無統計學差異,具有可比性(P>0.05)。

1.2 教學方法 對照組采用常規(guī)教學模式,主要包括理論教學和臨床帶教。理論教學在天津中醫(yī)藥大學完成,由教師講授、學生聽講,主要教學內容包括推拿基礎知識、推拿手法講解和示范、推拿治療講解,并在教師指導下進行推拿手法實踐。理論知識學習完成后,進入天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院進行臨床實訓和臨床實習,在帶教教師指導下,分別在骨科、內科、婦科和兒科進行實訓和臨床實習,在帶教老師指導下進行常見疾病的問診、體格檢查、推拿手法訓練,理解并掌握推拿中的注意事項,并由學生進行模仿實踐,教師進行糾正和指導。

研究組在常規(guī)教學模式基礎上采用臨床能力培養(yǎng)導向的教學模式。(1)理論教學。在《推拿治療學》課程教學中引入OBE理念,遵循“目標設計-教學活動-評價手段”教學理念,尊重學生的教學主體地位,以培養(yǎng)學生的臨床能力為目標。①目標設計:以培養(yǎng)學生臨床應用能力為目標,提煉關系到推拿臨床能力的核心知識點,將頭部疾病,頸椎部疾病,胸腹部疾病,腰背部疾病,四肢關節(jié)疾病及內、婦、兒科常見疾病,現代康復理論指導下的推拿理論和技術新發(fā)展作為核心知識點,并提煉每個核心知識點的核心素養(yǎng)和關鍵能力指標。②教學方法:針對當前大學生的學習特點和核心知識點,綜合采用PBL教學法、案例教學法等教學方法,在尊重學生教學主體地位的前提下,引導學生討論,啟迪學生思考。如在學習頸椎病時,可采用PBL教學法,布置預習內容時向學生提問:頸椎病的發(fā)病機理是什么?診斷標準是什么?如何使用推拿治療頸椎病?由學生帶著問題進行預習、查閱資料、自主學習和思考。在課堂教學時,學生能夠帶著問題學習,由被動聽講轉變?yōu)橹鲃犹骄浚處熢偻ㄟ^展示頸椎模型,為學生詳細講解推拿治療頸椎病的核心要素,幫助學生更好地掌握推拿治療頸椎病的知識。又如,在講授小兒腹瀉疾病時,可以采用案例教學法,教師可以選擇數個不同分型的小兒腹瀉案例,以案例為主線創(chuàng)設教學情境,向學生詳細講述小兒腹瀉的發(fā)病機制和推拿手法,使學生充分融入案例情境中,加深學生對推拿知識的理解。③評價手段:采用多元化的評價機制,改變傳統的期末考試考核方法,將學生的日常學習表現、期末考試、臨床實訓、臨床實習等表現綜合起來評價學生的課程學習成績。

(2)臨床實訓。采用虛擬現實技術進行臨床實訓。師生均佩戴VR頭戴式顯示器進入推拿虛擬場景,教師在虛擬場景中對學生講授常見疾病的推拿手法,并親自在虛擬場景中進行示范,學生通過推拿手法訓練后,對常見疾病進行模擬推拿治療,模擬治療結束后,教師對學生的推拿手法進行指導,加深學生對推拿手法的理解和掌握。授課結束后,學生可以通過預約進行課下實踐練習,復習手法并模擬對常見疾病的治療,并與虛擬庫中的標準手法進行對比,針對不足之處反復訓練,直至學生具備較好的推拿臨床實踐能力。

(3)臨床實習:臨床實訓結束后進入天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院進行臨床實習,由帶教教師講授常見疾病的推拿手法,并由學生進行分組練習,直至學生熟練掌握推拿手法。隨后,于帶教教師指導下進入不同科室,在真實場景中觀摩教師推拿治療;在帶教教師指導下進行病史采集、查體、病情分析等,再給出診斷意見和確定治療方案;在帶教教師指導下給予患者推拿治療,在治療過程中教師要全程參與,提高學生的推拿臨床能力。

1.3 觀察指標 ①考試成績。考試分為推拿理論考試和推拿病歷分析考試,每門考試總分均為100分,考題由《推拿治療學》課程組資深教師命題。考試結束后將兩組試卷混合裝訂后進行閱卷評分。②推拿臨床實踐能力評分。由教師提供標準化患者,學生對患者進行問診思辨、體格檢查、病歷書寫和推拿手法操作,整個實踐過程由四部分組成,每項各25分,總分100分。③滿意度。采用自擬滿意度評分問卷調查兩組學生對教學方法的滿意度評分,滿分為100分,評分大于90為非常滿意,76-90分為滿意,60-75分為基本滿意,低于60分為不滿意。滿意度=(非常滿意+滿意+基本滿意)/總人數×100%。

1.4 統計學分析 本次研究采用專業(yè)統計學軟件SPSS17.0對各項研究數據進行分析和處理,其中計數資料用百分數(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料用(±s)表示,采用t檢驗。以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

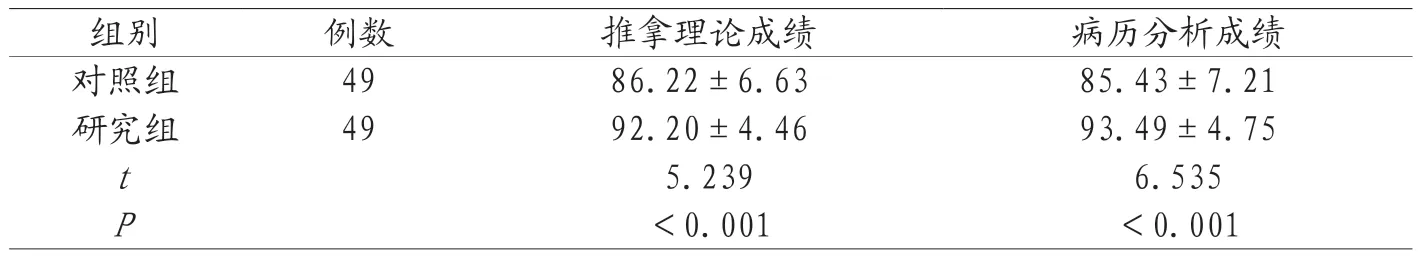

2.1 考試成績對比 經考核,研究組的推拿理論成績與病歷分析成績均高于對照組(P<0.05),如表1所示。

表1 兩組考試成績對比(±s,分)

表1 兩組考試成績對比(±s,分)

數 推拿理論成績 病歷分析成組別 例績對照組 49 86.22±6.63 85.43±7.21研究組 49 92.20±4.46 93.49±4.75 t 5.239 6.535 P<0.001 <0.001

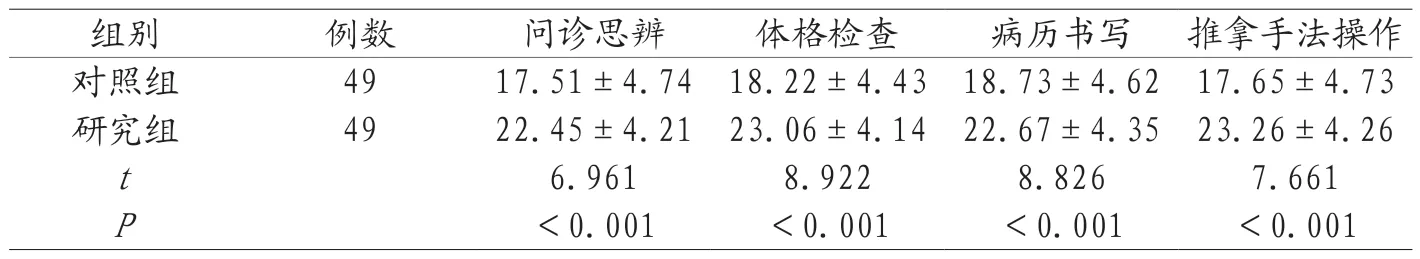

2.2 推拿臨床實踐能力評分對比 研究組學生的推拿臨床實踐能力評分高于對照組學生(P<0.05),如表2所示。

表2 兩組推拿臨床實踐能力評分對比(±s,分)

表2 兩組推拿臨床實踐能力評分對比(±s,分)

組別 例數 問診思辨 體格檢查 病歷書寫 推拿手法操作對照組 49 17.51±4.74 18.22±4.43 18.73±4.62 17.65±4.73研究組 49 22.45±4.21 23.06±4.14 22.67±4.35 23.26±4.26 t 6.961 8.922 8.826 7.661 P<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2.3 滿意度對比 研究組學生對教學方法的滿意度高于對照組(P<0.05),如表3所示。

表3 兩組學生對教學方法滿意度對比

3 討論

臨床能力培養(yǎng)是醫(yī)學類專業(yè)學生人才培養(yǎng)的關鍵[4]。通過學習《推拿治療學》課程,學生不僅要掌握推拿學科的診療思路和診斷方法,還要具備扎實的動手能力,才能以精湛的推拿手法幫助患者治療疾病。在傳統教學中,學生通過課程學習和臨床帶教雖然能較好地掌握《推拿治療學》課程的核心內容,初步具備一定的推拿臨床能力,但由于未能激發(fā)學生學習的主觀能動性和學習興趣,學生只能被動地在教師的指導下完成相應的學習和實習任務,這種模式下所培養(yǎng)的臨床能力與臨床需求依然存在著一定的差距[5]。因此,如何推動《推拿治療學》課程教學模式改革、提高學生的臨床能力,是《推拿治療學》課程師資隊伍的重要職責。

此次教學改革將課程學習分解為理論教學、臨床實訓和臨床實習三個環(huán)節(jié)。在理論教學中,深入挖掘能支撐學生臨床能力培養(yǎng)的核心知識點,并結合知識點靈活采用PBL教學法、案例教學法等方法,使學生能夠充分融入課堂,激活學生的主觀能動性和學習興趣,培養(yǎng)學生系統地掌握推拿理論知識[6-7]。在臨床實訓中,使用虛擬現實技術加強學生的推拿實訓,使學生在三維虛擬空間中得到教師指導,充分訓練常見疾病的推拿手法,并與虛擬庫中標準手法進行對比,確保每名學生均能具備扎實的推拿技能[8]。臨床實習中,在帶教教師指導下于相關科室進行病史采集、查體、病情分析、病歷書寫等工作,并在教師指導下進行疾病診斷、推拿療法制定和臨床推拿治療,使學生在真實醫(yī)療環(huán)境中錘煉心智,提高自身的推拿臨床技能。

本文研究顯示,采用基于臨床能力培養(yǎng)的《推拿治療學》教學模式的研究組考試成績高于對照組(P<0.05),表明該教學模式能有效提高學生的推拿理論成績和病歷分析成績,提高學生對推拿療法的理解能力和對病歷的分析能力。研究組的推拿臨床實踐能力評分高于對照組(P<0.05),表明該教學模式能有效提高學生的問診思辨、體格檢查、病歷書寫和推拿手法操作等臨床能力。研究組學生對教學方法的滿意度高于對照組(P<0.05),表明該教學模式受到了學生的認可。

綜上所述,基于臨床能力培養(yǎng)的《推拿治療學》教學模式能有效提高學生的學習效果,提高學生的推拿臨床能力,值得在《推拿治療學》課程及其他課程學習中進行推廣。