大股東減持動機分析

王佳鑫

貴州財經大學會計學院

一、引言

有關研究表明,當大股東在企業中占有信息優勢地位時,他們會利用自己的優勢在利空消息發布前拋售股票,尤其是公司財務狀況陷入危機時,大股東能夠在股價暫未受到較大影響的前提下提前拋售自己的股票,從而獲得超額收益。

也有大量數據分析得出,大股東減持的主要原因是公司業績走低及其所處地區法治水平較低。當大股東擁有信息優勢和專業能力的協助下,他們對公司的價值和未來的業績進行綜合分析后,會對公司做出相應的決策。發展的前景越差的公司,未來的回報也就越低,越容易被減持。本文從大股東減持視角進行分析,梳理了大股東減持的動機,分析得出大股東減持并非空穴來風,而是對該公司的未來前景存在一些擔憂,利用減持讓中小股東接盤,從而獲得巨額的收益。文章旨在分析近幾年第一次被大股東減持的B公司,通過研究減持的動機,為大股東選擇減持的因素提供一些參考,這對完善我國股票市場,促進公司做好長期規劃有著重要的理論價值和指導意義。

二、理論分析

(一)大股東減持

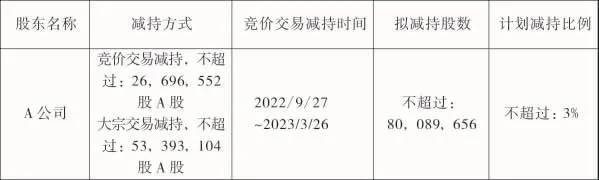

大股東減持是指持股比例占比超過5%的股東,通過售出自己的股份,降低在該公司的持股比例的行為,其減持方式包括大宗交易減持、集合競價減持、轉讓減持等。由于大股東占有公司股份比較高,大量拋售股票會引起市場震蕩,我國在《證券法》中明確規定:股東持股比例在5%以上的股東在進行減持時,必須提前進行披露。當股東大量拋售股份時,會引起市場震蕩,中小股東會根據大股東的減持行為判斷出公司的經營狀況、未來前景可能出現問題,從而拋售股票引發公司股票的價格發生劇烈波動。本文的大股東減持是A公司通過集中競價及大宗交易方式的進行減持的。

(二)大股東減持動機

大股東占有公司5%以上的股份,其看中的是公司的長期收益,當公司陷入財務困難或是股東對未來前景不看好時,大部分股東會進行減持的行為。大股東減持的動機,一方面是當市場的監管不足或者中小股東缺乏治理機制時,由于大股東是處于信息的優勢地位的,對公司內在價值等方面會判斷得更加準確,或是大股東能夠利用自己的身份,以較低的價格獲取公司的內幕消息,讓他們提前得知情況,在不利消息發布前,提前拋售自己的股票,來獲得超額的收益。

三、B公司減持事件

(一)公司簡介

B公司成立于1994年,是中國領先、創新驅動的國際化醫藥健康產業集團,業務領域策略性布局醫藥健康產業鏈,直接運營的業務包括制藥、醫療器械與醫學診斷、醫療服務,并通過參股國藥控股涵蓋到醫藥商業領域。其大股東A公司合計持有B公司無條件流通股1,009,628,790,(其中:938,095,290股A股、71,533,500股H股),約占本公司總股本的37.82%。

(二)大股東減持進程

2022年9月2日盤后,B公司發布公告稱,其大股東A公司將通過集中競價及大宗交易方式減持不超過B公司總股本3%的A股。若按照B公司9月6日收盤價格35.42元/股計算,此番減持可套現約28.37億元。消息從公布起,股價由9月2日的收盤價40.21元/股,連續兩日持續下跌,到9月5日收盤價為36.19元/股跌停,此番消息給公司的股票帶來劇烈的動蕩,這是B公司近五年來第一次被控股大股東減持。此外,就在一個半月之前,7月26日晚間,B公司披露定增報告,此次定增發行價格為42.00元/股,發行股數為1.07億股,募集資金凈額為44.56億元。以9月5日當日價格來看,較發行價格已下跌近16%。

表1 B公司擬減持計劃表

(二)大股東減持動機分析

1.公司財務危機風險

(1)經常性并購

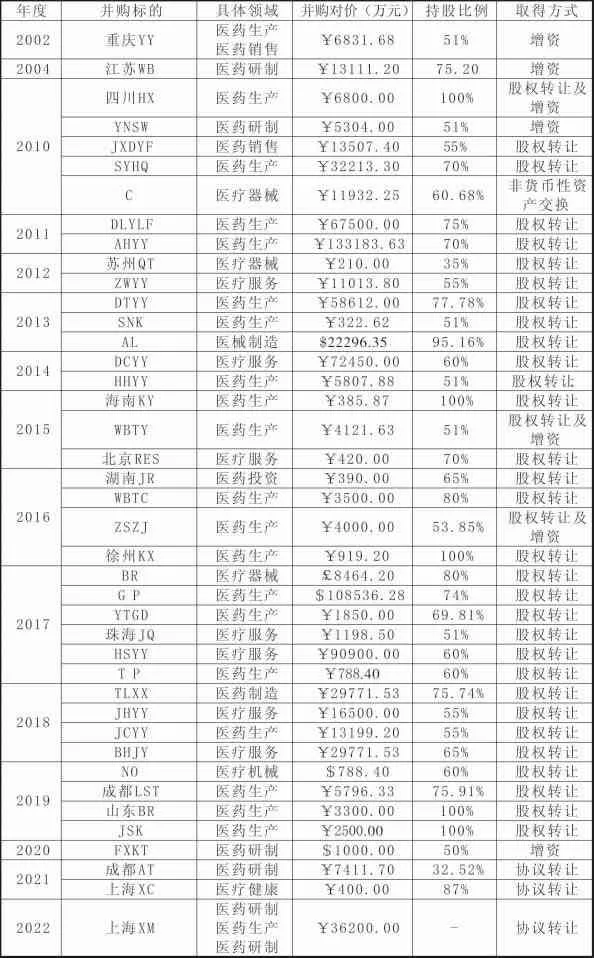

B公司與絕大多數的醫藥公司不同,它主要是依靠對外并購來實現企業的擴張,B公司的前身在上海證券交易所掛牌上市,第二年便又收購了FXCZ34%的股權。近十年來,B公司進行了上百次的并購,借助多次的并購,B公司快速加入抗感染藥、胃病藥、抗結核藥物、疫苗、仿制藥等領域。B公司2002-2021年主要并購如下表2所示:

表2 2002-2021年B公司主要并購表

B公司從1998年起開始并購,2002年到2004年,B公司先后收購了以醫藥生產、醫藥銷售為主的重慶YY51%的股權和以醫藥研制為主的江蘇WB75.2%的股權。此后B公司靠著不斷并購擴大自身領域,在2013年B公司并購了AL它標志B公司正式進入跨國并購領域,在2017年B公司又并購了G P,它是中國醫藥行業規模最大的海外并購案例。B公司的一次又一次的并購,幾乎將領域延伸到了醫藥行業的所有領域。B公司涵蓋了醫藥生產、醫療機械、醫藥研制和醫療服務等等。B公司幾乎是一個靠并購“拼起來”的企業。

然而,對于B公司而言,超過上百次的并購確實給企業帶來了許多的幫助,讓曾經一個不起眼的小醫藥公司,快速成長為醫藥行業的巨頭之一。但同樣并購也會帶來相應的高商譽與高負債,讓企業的風險不斷地增加。

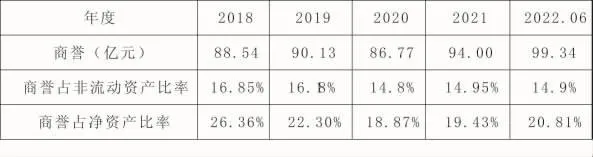

(2)高商譽風險

并購往往會產生大量的商譽,B公司作為一家多并購的上市企業,商譽產生的商譽減值是一個巨大的隱患。如果再度出現與大連YLF、BR、AHYY類似的大額商譽減值,將對商譽減值損失發生的年度合并利潤報表中凈利潤產生直接影響。B公司2018—2022年商譽變動如下表3所示。

表3 B公司2018—2022年商譽變動

通過表3的數據可以得出,雖然B公司的商譽占非流動資產比例較為穩定,且商譽占凈資產比率從2018年以來到2020年有所下降,但從2020年起占比開始呈上升趨勢。不僅如此B公司從2018年起商譽不斷增加,到2022年6月已經達到將近100億元。巨額的商譽使得企業資產質量有所下降、風險不斷加大,一旦投資失利,企業的業績將面臨嚴重的威脅。

(3)高償債能力風險

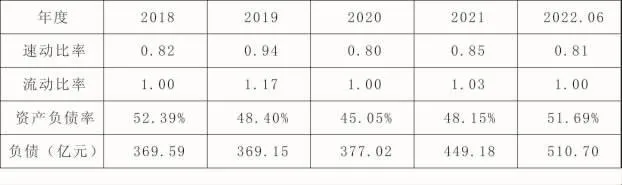

對于B公司并購這一行為,我們應該在短期償債能力方面重點關注速動比率、流動比率,長期償債能力方面重點關注資產負債率,并且時刻關注企業負債的增減變化,如表4所示:

表4 B公司2018—2022年速動比率、流動比率、資產負債率、負債變動表

速動比率是衡量企業流動資產中可以立即用來償還流動負債的能力,通過上表數據可知B公司2018年到2022年6月的速動比率小于1,說明B公司償還短期債務需要使用其他非流動資產,或者重新借款用來償還到期的債務,由此可見企業在償債能力上有一定的困難。流動比率是用來揭示流動資產對流動負債的保障程度,考察短期債務償還的安全性,B公司在2018年到2022年的財務數據中,我們可以看到流動比率在2019年雖然有短暫的上升趨勢,在2020年又開始下降變為1,說明企業此時暫時資可抵債,但仍然比較吃力,B公司需要在后續的并購活動中采取多種支付方式募集資金、從而避免過度的使用財務杠桿而帶來的風險。

資產負債率體現了企業所有資金中歸屬于負債的比率,其主要用于考量企業運用債務人提供資金進行生產經營的工作能力,與其股價大致相同的恒瑞醫藥在2018—2022年6月資產負債率分別為11.46%、9.50%、11.35%、9.40%、10.09%,通過兩者的數據相比,B公司的資產負債率遠遠高于恒瑞醫藥的資產負債率,企業的未來發展依然存在較大的壓力。

從2018年到2022年6月,B公司的負債從2018年起,一直處于上升的趨勢,截至2022年6月,負債已經達到510.7億元,同比2018年增長38.18%,增長速度較快,如此高速的增長與B公司的減持有密切的關系。

由上述分析可知,當大股東在企業中占有信息優勢的地位時,他們可以快速反映出企業未來發展動向,分析出企業未來所產生的價值,一旦檢測到企業財務狀產生一定的困難,或者出現高負債、高商譽而導致企業有很大的不確定時,他們很有可能為了規避風險而在股價暫未受到巨大影響的前提下拋售自己的股票。

2.高價套現獲得資本利差的投機性動機

大股東由于持有的股票較多,通常具有更多的話語權,而中小股東因為持有股份較少,缺少一定的發言能力,處于較為弱勢的地位。大股東為了自身的利益進行減持的行為時,考慮最多的就是獲得的收益與法律底線之間的問題,并不會考慮中小股東的權益以及公司未來的發展情況。再者,大股東對公司的經營情況、盈利能力等多方面因素所獲得的信息高于中小股東,他們會利用與中小股東之間的信息差異,操縱公司的股票,惡意抬高股價,然后再進行精準減持,從而獲得高額的現金收益。

3.相關制度不完善,監管制度薄弱

由于我國目前現有的法律法規制度尚不能夠有效地規避大股東減持所帶來的一系列的問題,并且對減持行為管制的效率比較低。除此以外,保護中小股東的法律也不夠完善,中小股東處于劣勢的地位,自我保護的能力弱。在《公司法》《證券法》中對大股東減持的股份并沒有進行直接的規定,而僅有一些股份轉讓的原則性規定,這在實際操作中難以進行衡量。即使近年來,為規范大股東減持行為,市場監管部門出臺了一系列規章制度,以遏制大股東利用違規減持獲利,但仍然效果不明顯。且我國目前采用的是事后監督,一般存在違規行為并對市場造成一定的影響后,才會進行監管,這就給部分大股東利用規范的漏洞進行違規交易。

四、建議

文章對資本市場中B公司持股大股東減持行為的動機行為進行分析。研究發現,大股東的減持是通過多方面的原因所進行的,并且大股東比其他股東對企業的數據更加敏感。因此為了完善我國股票市場,促進公司做好長期規劃,文章針對大股東減持動機進行分析,對B公司及相關部門提出以下建議:

1.提高企業核心競爭力

從企業的并購事件圖可知,該公司在近幾年來進行了大量的并購,其主要的利潤來源于并購的子公司,而對于企業自身的發展還存在很大的進步空間,B公司需要對自身情況進行合理的規劃,增強企業的盈利能力,不要把眼光過于地放在企業的并購上,提升企業核心競爭力。

2.定期進行商譽減值測試

對于B公司這樣高商譽的企業,公司應該定期核實商譽減值的情況。其次也可以進行商譽的攤銷,對商譽進行定期的攤銷可以避免單次計提大額商譽減值給企業帶來的沖擊,這樣既有利于穩定市場局面也可以給企業一些緩沖的時間,實行商譽的攤銷可以讓管理層在并購時充分考慮標的資產的盈利能力、并購協同效應與商譽攤銷的后續影響,從而使企業更加謹慎地確定交易價格。

3.相關部門完善法律制度,加大懲處力度

為了穩定證券市場的秩序,證監會從2015年就起對大股東及董、監、高在減持的數量、方式和信息披露等方面作出了一系列的規定。但法律是一個需要不斷完善的過程,目前市場規定以大宗交易方式進行減持的,自公告日起3個交易日后至6個月內進行。減持區間將近6個月,證監會本意是想給二級市場一些反應的時間,但也恰恰給大股東提供了一些可操作的空間,大股東既可以選擇在短時間內完成減持,也可以等市場恢復平穩,甚至是惡意提高股價后再減持,對二級市場造成巨大的沖擊。因此在規定大股東進行減持時,可以以金額上限進行減持規定,這樣大股東可以在6個月以內分次減持,減少了大股東操作空間,也降低了短期時間對企業股價的沖擊,這樣既可以使企業穩定地發展,也在一定程度上保證了中小股東的利益。

其次,對于違反規定的行為也應該加大懲處的力度,若大股東獲得的利潤遠高于處罰的力度,那么法律法規在一定程度上就失去了效用,大部分大股東依然會選擇違反市場規定,侵犯部分中小股東的利益。

再者可以增加企業信用機制,給企業進行信用積分,對低于基本信用分的企業,不支持其減持或增持的權力,需等信用分合格后才能進行。