難以跨越的身份:復媒體環境下中國留學生群體的文化適應

席煊

Difficult to Cross Identity: Acculturation of Chinese Overseas Students in a Polymedia Environment

Xi Xuan

Abstract: In recent years, a large number of Chinese students have gone overseas to study, and the issue of how social media affects the integration of this cross-cultural mobile group into the new social and cultural environment is worthy of in-depth discussion. Different from the existing studies that focus on the impact of a single social media platform on the social integration of international students, this study starts from the background of the polymedia era to investigate the distributive use strategies and cross-cultural adaptation of Chinese international students to different social media. Based on in-depth interviews with 14 Chinese overseas students, this study finds that there is a distribution imbalance in the use of social media by Chinese overseas students. In the interaction of transnational social networks, international students develop integration strategies that are relatively alienated from the destination society after reflection on themselves and foreign cultures and negative adjustment to social media use strategies. Media differences and cultural divisions form multiple boundaries, making it difficult for international students to form a diverse cultural identity. This study believes that cyberspace strengthens the identity within ethnic groups, aggravates the conflicts in cross-cultural communication, and brings new challenges to the social integration of cross-cultural mobile groups.

Key words: Acculturation; International student groups; Social integration; Media platform distribution

摘 要:近年來大量中國留學生去往海外學習,有關社交媒體如何影響這一跨文化流動群體融入新的社會文化環境的議題,值得深入探討。與既有研究關注單一社交媒體平臺對留學生社會融入的影響不同,本研究從復媒體時代背景入手,考察中國留學生對不同社交媒體的分配性使用策略及跨文化適應情況。基于對14位中國留學生的深度訪談,本研究發現,中國留學生的社交媒體使用存在分配失衡的情況,在跨國社會關系網的互動中,留學生經過對自身和異域文化的反思以及對社交媒體使用策略的消極調適,發展出與留學目的地社會相對疏離的融入策略。媒體差異與文化區隔形成多重邊界,使得留學生難以形成多元的文化身份。本研究認為,網絡空間加強了族群內部的認同,加劇了跨文化交流時的沖突,為跨文化流動群體的社會融入帶來新的挑戰。

關鍵詞:跨文化;留學生群體;社會融入;媒體平臺分配

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

一、研究緣起

隨著全球化的發展以及中國開放程度的提高,去往海外求學的中國留學生群體規模不斷擴大。海外留學潮引發了學者對于這一跨文化流動群體的關注,其中,留學生跨文化適應方式以及在這一過程中面臨的種種困境備受關注。

近年來數字信息技術的發展,使社交媒體成為維系個體間遠距離關系及社會聯結的重要方式。對于身居異域的跨國流動學生群體而言,復數形式的社交媒體使用具有雙重影響:一方面,他們可能因為文化適應等問題,需要來自故鄉的物質和情感支持,此時社交媒體為他們提供了與故鄉保持密切聯系的方式,使他們與既有的社交關系在虛擬空間中得以處于“缺席共在”(Absent Presence)的狀態,在數字空間中達成齊美爾意義上的“聚居”,從故鄉獲得的多種形式的支持在一定程度上起到了對“文化休克”的緩沖作用;另一方面,留學生們可能渴望在新的文化環境中建立自己的交際圈、獲得脫離原生文化后獨立的生活,此時社交媒體又成為他們建立新的社交關系、理解本地文化、進入本地社會的主要渠道之一。復媒體環境下,留學生不斷在多個社交媒體平臺進行輪轉和搖擺式的使用行為,通過“社交切斷”來完成原文化與新文化中不同的兩組個人社會關系的維系。

對于社交媒體在留學生跨文化適應過程中扮演的角色進行探討是必要的,因為在當下媒介化社會中,社交媒體早已不再只具備無時空限制的聯系和互動功能,更成為個人發展社會關系、建立群體和文化認同的主要方式之一。研究留學生群體的社交媒體使用情況,不僅是對于這一跨文化流動群體如何建立新的社會關系的考察,也是對該群體如何適應新的社會文化的關照,更是對在高度全球化和媒介化的當下,文化流動和融合之可能性的思考。

本研究旨在通過深度訪談的方法,在個體層面上考察中國留學生是如何通過社交媒體的使用來建立、維系和發展多元的社交關系,并在梳理社交媒體平臺的分配性使用與留學生采用的文化適應策略之間的關系,以及社交媒體如何、在多大程度上影響了留學生對全新社會文化的融入(此處的影響具有兩面性)的基礎上,理解多元社交媒體平臺在中國留學生跨文化適應過程中扮演的角色,并從社交媒體使用的角度考察中國留學生的跨文化適應現狀。

二、文獻綜述

不同于人類學家雷德菲爾德(Redfield)等學者將文化適應(Acculturation)簡單地定義為“兩種不同文化群體在接觸中導致的文化模式的變化”,金(Kim)認為,文化適應意味著“個體在一種文化中完成社會化進程,之后進入一個陌生的文化中,并不斷地、持續地、直接地接觸該文化”。

與人類學及社會學對跨文化適應所進行的群體層面的研究不同,傳播學領域對于跨文化適應的研究普遍從個體層面展開,即通過了解個體旅居者(Sojourner)在陌生文化環境中如何進行自我調適和人際交往,以研究其再社會化的過程。

目前傳播學領域的跨文化傳播研究中,存在兩種典型的用以分析文化適應的模型,即單維度跨文化適應模型及雙維度文化適應模型。前者認為本族文化身份和東道國文化身份是單向連續的線性關系,向東道國文化靠近越多,與本族文化間的聯系就越少。這一模型被詬病存在同化主義和西方中心主義傾向,它將留學生文化適應看作一個標準化流程——留學生原文化身份被視為需要克服的障礙,而學習并最終融入留學目的地文化則被視為理想狀態。然而,在實證研究中,研究者發現單維度模型無法恰切地描述留學生群體的跨文化適應過程。因此,學者又提出雙維度跨文化適應模型,對上一模型中忽略個體社會互動和多元身份形成的問題進行修正。雙維度跨文化適應模型認為,個體在文化適應中會被兩種文化共同拉扯,接受東道國文化并不意味著丟失本族文化身份,甚至可以對兩種文化身份都保持強烈認同。

雖然當下學界主流觀點和實證研究更加支持雙維的跨文化適應理論框架,但大部分文化適應研究中所使用的測量量表還是基于單維度的理論框架進行組織的。此外,當下對個體跨文化適應的研究忽略了個體的歷史,量表的維度僅限于表面行為的改變,而沒有觸及更深層次的文化意義。針對跨文化適應研究中的問題,雙維跨文化適應模型的提出者貝瑞(Berry)認為,研究者不僅要收集關于文化適應群體一般適應模式的信息,同時也要關注個體從文化抵觸到文化接觸再到文化適應過程的體驗。基于個人體驗的深度訪談等質化研究方法,在跨文化適應研究中需要被置于更加重要的位置。

留學生跨越地理空間的流動使得他們社會互動的對象也隨之改變,在對既有研究進行梳理后發現,留學生群體的社會互動對象主要有三類:母國的家人和朋友、留學目的地的人、留學國的同國籍群體。而與這三類群體的互動都或多或少地需要借助社交媒體來完成,社交媒體在留學生文化適應過程中的重要性不言而喻。

多元社交媒體平臺的發展使得當下的留學生身處復媒體環境(Polymedia Environment)。復媒體環境下,留學生通過對不同媒體的使用方式進行差異化定位,來為它們匹配對應的社交關系。當用戶采用一定的分配策略將多元的社交關系與不同媒體相匹配之后,即會產生一種“平臺搖擺”(Plateform Swinging)式的社交媒體使用行為。這一環境的影響在中國留學生社交媒體使用行為中尤為明顯,由于中國(尤其是大陸地區)的社交媒體是一個相對獨立的體系,因此在海外留學過程中,中國留學生往往需要面對兩套截然不同的社交媒體系統,而這也造就了中國留學生在社交媒體空間中獨特的“雙面人生”。也有學者將中國留學生的這種社交媒體使用特征稱為“兩棲性”,即中國留學生會根據信息和社交需求在國內、國外的不同媒體中靈活切換。

雖然強調整體性理解用戶使用策略的復媒體理論更切合當下留學生對社交媒體平臺的使用情況,既有文獻卻較多關注其在某一特定社交媒體平臺的使用行為,鮮少以組合式的視角考察留學生群體的社交媒體使用情況。其中,對于中國留學生融入對抗性新環境時采用的具體媒體使用策略的研究——即這一群體在網絡空間中面對文化沖突、展開文化調整并完成文化認同這一過程究竟是如何進行的——更是少之又少。

大量既有文獻論證了媒介使用與文化適應之間具有顯著關系,學者基本共識于東道國媒體的使用對離散族群的跨文化適應具有促進作用,然而在關于本族媒體的使用對文化適應的影響上,學者則提出了相悖的觀點。有觀點認為本族媒體的使用會阻礙文化適應,因為本族媒體上具有更多原文化元素,且這些元素被用于維系原有的文化紐帶,并有助于在較長時間內保留本族文化身份。而另有一種觀點認為,本族媒體雖然在一定程度上延緩了跨地域流動者融入新社會的進程,但其能夠幫助降低移民群體的焦慮情緒和面對陌生環境的不確定性,因此在總體上仍然對文化適應有促進作用。因此,聚焦于復媒體環境下的留學生群體,對本族媒體的使用如何及在多大程度上影響了留學生群體文化適應的過程仍是一個尚未被清晰梳理的問題。

三、研究方法

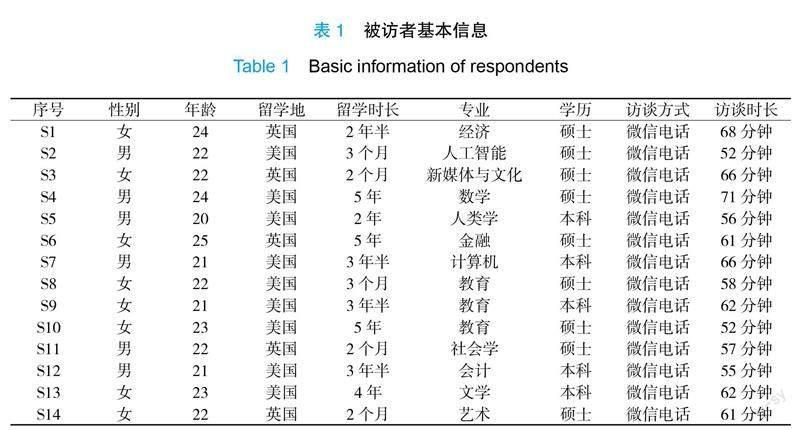

深度訪談法被廣泛地應用于對跨文化流動群體的研究之中,深度訪談法的優勢在于能夠從受訪者的個體經歷和個人視角出發,審視跨文化流動群體的生活境遇,從而獲得對該群體更深入的理解和洞察。本研究對14名正在國外留學或有過國外留學經歷的中國學生進行60分鐘左右的半結構深度訪談,如表1所示。訪談自2022年12月17日起,至2023年2月2日結束。首先,受訪者包括與研究者本人具有面識關系的6位留學生。之后,研究者通過這6位受訪者介紹以及互聯網招募另外8名受訪者,以避免因為被訪者集中來自某一學校或專業而對研究結論產生的影響。

被訪者在性別、年齡、留學時長、專業和學歷方面具有多樣性,這一定程度上能夠避免因受訪者同質化導致的研究結論偏差。具體而言,受訪者均來自中國學生出國留學的第一大目的地國美國(9人)和第三大目的地國英國(5人);受訪者包括5名本科生和9名碩士研究生;其中有8名女性和6名男性;受訪者年齡范圍在20歲到25歲之間;14位受訪者來自12個不同的專業;受訪者在國外生活時間從2個月到5年不等。由于新冠疫情的限制以及部分受訪者居住在海外,訪談通過微信語音電話的方式進行,所有訪談均在獲得受訪者同意的前提下進行錄音,已全部通過訊飛聽見軟件轉換為文字,并按照學術規范進行匿名化處理。訪談結束后,研究者在閱讀文字稿的基礎上提取其中與主題相關的內容,并最終形成本研究的結論。

四、研究發現

(一)對抗網絡文化休克:母國社會的文化聯結與情感維系

由于中國社交媒體環境相對獨立,中國留學生群體在接觸本族關系與留學國關系時,往往需要同時使用兩套社交媒體系統。本研究的訪談資料顯示,中國留學生在出國前更習慣于使用微信、QQ、微博和百度貼吧等本土社交媒體平臺,雖然也可能會下載Twitter、Facebook和Instagram等國外社交媒體平臺,但正如受訪者S11所言:“在國內用Twitter很不方便,需要自己翻墻,而且也不穩定。其實我上Twitter是為了看看關注的名人都發布了什么言論,這些言論基本上會被人‘搬運到微博上面,所以我直接看微博就好。”政治因素、技術限制,以及作為替代方案的國內社交媒體的存在使得留學生在出國前很少有動機接觸國外社交媒體平臺。

美國人類學家奧伯格(Oberg)將“由于失去了自己熟悉的社會交往信號或符號,對于對方的社會符號不熟悉,而在心理上產生的深度焦慮癥”的現象定義為“文化休克”。而在日常交際與社會交往高度媒介化的當下,面對一套與國內完全不同的社交媒體系統時,初入西方社會的中國留學生產生“網絡文化休克”反應幾乎不可避免。留學生個體進入到不熟悉的網絡文化環境時,因失去自己所熟悉的社會交流手段而容易產生迷失、排斥甚至于恐懼的情緒。受訪者S9提道:“剛到美國的時候我就發現,周圍的外國同學們都在使用Facebook、Twitter和WhatsApp,他們所有的社交活動都在這些平臺上完成。比如小組討論、導師的作業要求和學校的社團活動之類的都會發布在Facebook上面。但是我在出國前完全沒有接觸過這些平臺,導致我剛開始的時候很不習慣,感覺自己完全融入不了學校生活。有半個學期的時間,我幾乎是閉門不出的狀態,就沒有什么社交,也不參加戶外活動,偶爾別人喊我聚餐和參加派對什么的我也不想去。”

與大陸地區完全不同的社交媒體文化,使得留學生在初入英、美國家時被動地隔離于當地社交生活。受訪者S9如此痛苦的原因,僅僅是因為社交媒體使用習慣與周圍人不同,在留學前三個月的時間里,還未養成每日登陸Facebook查看動態和消息的他幾乎沒有正常的社交活動。英美大學生社交生活的“Facebook化”得到了其他受訪者的印證,受訪者S2、S7和S14均提到了大學中很多社交活動是以戶外運動和派對的形式開展,而這些活動的組織者一般會在Facebook上邀請同學參加,如果留學生沒有使用Facebook的習慣的話,會錯過很多發展新的社會關系的社交機會。

為了對抗“網絡文化休克”,初入西方社會的中國留學生更傾向于選擇通過國內社交媒體聯系母國的社會關系,來獲得情感支撐,而非在新的文化環境中積極發展新的社會關系以獲得幫助。此外,由于中國互聯網產業的發達,相對于日韓等亞洲其他國家的留學生而言,中國學生的本國互聯網產品選擇更多,因此,留學生得以繼續通過各類本土社交媒體,將人際網絡固定在中國大陸之內。

除了獲得情感支持,“慣性”也是初入新文化環境的中國留學生選擇國內社交媒體對抗網絡文化休克的主要原因之一。在美國生活了3個月的受訪者S2表示:“我不使用WhatsApp的原因只是我用不習慣,我還是習慣用微信和人聊天;不用Twitter是因為我一直以來都把生活記錄和‘吐槽之類的內容發布在微博上,就沒必要多此一舉去下載Twitter。”

值得一提的是,所有在留學目的地國生活了不到4個月的受訪者均表示,不接觸或極少接觸當地社交媒體并沒有為他們帶來困擾。正如2個月前抵達英國的受訪者S11所說:“我們專業的中國學生很多,大概占了90%,所以我接觸到的基本都是國內同學,大家(指中國留學生)平時也會抱團一起玩兒。我新認識的朋友都是中國人,我們都是在微信上聯系,他們都不用WhatsApp和Snapchat那些,所以我也沒有理由用。但其實不用也無所謂,我也沒覺得非要和外國同學搞好關系或者成為特別好的朋友。”

受訪者S11提到的“抱團一起玩兒”是中國留學生應對新的社交媒體環境的初期常用的策略,這種“同族裔抱團”行為背后是貝瑞所提出的“分離”式文化適應策略,即在既有文化身份和新的文化環境之間的緊張關系中,偏向了保有原文化身份而拒絕融入新文化的一端,重視自己原有文化并希望避免與其他群體進行交流。受訪者S11觀察到,“剛到這里的中國留學生都不會很迫切地想要使用新的(社交)媒體,因為我們有自己的(社交)媒體可以用,就沒有理由去用這里的(社交)媒體了”。由此可見,中國留學生將國內的社交平臺視為一種清晰的文化邊界,并借助對國內和國外社交平臺的差異化處理,完成對這兩組社交平臺的觀眾隔離(Gating Audience),并建立不同的情感距離。

留學生在最初的幾個月里利用社交媒體建立或維系的人際關系和交往模式之所以重要,是因為在這段時間里,留學生個體亟需找到一種現實可行的途徑恢復感情上的平衡,解除由“文化休克”所引起的心理危機,而這種途徑一旦建立,則會被視作是有效且必要的,并成為難以更改的社交媒體使用習慣。在初入西方社會時選擇“分離”式文化適應策略,對中國留學生的文化融入過程產生了深遠的影響,尤其是對于那些留學時間長達數年之久的留學生而言,在留學生涯最初幾個月選擇的“分離”策略,不僅塑造了他們之后的社交媒體使用方式,更使他們陷入了難以擺脫的跨文化適應困境。

(二)嘗試融入新社交文化:媒體使用策略的調適與挫敗

過往針對留學生這一跨文化流動群體的研究均表明,雙文化取向有利于留學生在學校取得更好的表現。由于內部或外部因素的驅使,本研究所訪談的中國留學生大多數都嘗試擺脫對原有社交媒體和華人社交圈的依賴,在新的互聯網社交空間展開互動、建立聯系。其中,一種常見的外部因素是“學業需要”,受訪者S6詳細講述了這種基于課業需要的互聯網社交是如何幫助自己擴展社交空間的:“我們每個學期有不同的課程,這導致我的同班同學的人都不一樣,所以社交圈自然而然就會擴大。你每一門課去組一個新的小組,然后你會認識可能四五個人,這些人都是隨機分配的,然后你下個學期會再選課,然后認識新的一批外國同學。小組成員之間可能會相互follow(關注)一下Facebook賬號這樣,也有可能不會follow(關注),就挺隨意的吧。”

雖然小組討論等課業需要為中國留學生提供了拓展網絡社交圈的外部助推力,但是當“課業需要”成為中國留學生與他國同學之間社交的中心話題時,卻潛在地將中國留學生與國外同輩人的互動內容進行了限定,這也意味著留學生們并未與他國同學建立起一種脫離課堂討論而存在的、日常性的社交關系,反而建立了隨著課程的變動可以隨意替換和終止的暫時性關系,而這樣的社交關系顯然不利于留學生真正融入當地的社會網絡。正如受訪者S8所說:“我感覺自己完全把Facebook當作一個完成作業的工具,比如說小組討論和導師研討會之類的,都會在Facebook上面討論。我和外國同學的交流基本上就是很公事公辦的態度,我不會和外國同學講與作業無關的東西,因為我怕那樣別人會覺得我是在聊閑天,拖累作業進度。”

有研究者認為,如何在母國文化和留學國文化的拉扯間定位自我身份,會影響留學生的社交媒體使用策略,對留學國文化有較強渴望和歸屬的“融入型”留學生會偏向于選擇更為積極的手段融入當地文化。本研究通過訪談發現,在主觀上有意愿融入當地文化的留學生,確實會采取更加主動的行動與當地人建立社交聯系,然而,過往研究卻往往忽視了這類行動的后續,即跨文化群體與本地人是否能夠建立起一種持續且親密的社交關系。事實上,積極結識本地人的行為并不一定導向穩固長久的個人交往,反而可能在這一過程中意識到文化隔閡的存在,受訪者S4的經歷印證了這一點:“我大一的時候曾經有一種強烈的沖動,想要去融入美國人的生活。大一開始的時候,我在Twitter和Instagram上加了很多人,有一個學校的同學,也有平臺給我推薦的不認識的人。但是這個沖動差不多只持續了一個學期,后來發現自己實在是融入不了。我發現,和那種現實中都沒什么交集或者說共同經歷的人,在網絡上就更沒東西可聊。基本上就是打個招呼,然后說一下對美國的認識,或者說一下到過美國哪些地方,然后就不知道該聊什么了。后來我和那些人都沒有再聯系過了。”

縱使中國留學生進行了諸多走出華人社交圈、融入當地社會關系網絡的嘗試,但是這些努力卻往往以“實在是融入不了”告終,留學國社交媒體平臺也往往隨著社交失敗的嘗試和社交熱情的衰減而成為“公事公辦”的工具。

具體而言,雖然Twitter和Instagram在技術可供性上與微博有較大相似程度,但是中國留學生卻很少在這兩個社交平臺上進行社交和互動。相較于“準日記”定位,中國留學生更多地將這兩者視為信息媒體或搜索工具。相比之下,Facebook由于經常被用于小組討論,在使用形式上更加接近“社交”,但是留學生對其的使用也僅僅停留在課業需求上,沒有將其視為能夠提供情感支持的角色。突出工具性而減弱社交性,是中國留學生在使用留學國社交媒體時的策略。這種工具式使用也意味著他們很少與他國群體進行強烈的、親密的、情感導向的交流,難以在留學國文化中獲得情感依附和歸屬感。

(三)雙重社交媒體文化下的適應困境:難以形成的多元文化身份

與移民群體與同輩人的社交互動相關的研究表明,即使隨著定居時間增加,移民擴大了與整個社會的交往,但其與所屬族裔的聯系仍然保持強大,顯示出一種“內群體偏好”。本研究訪談的中國留學生均表示,與國內親友或當地華人的聯系要遠多于與其他族群的聯系,且這一結論并未隨著定居時間增加而改變。

如果將目光聚焦于那些在留學國居住了四年以上的中國留學生,在分析他們的社交媒體使用策略以及社交空間的拓展過程后,會得到一個有趣的結論:他們在留學初期形成的失衡的社交媒體使用習慣,最終對文化適應過程造成了整體性的影響。這種整體且連續的影響具體表現為,到達留學國初期對國內社交媒體的依賴性使用及對國外社交媒體的工具性使用,使得留學生在社會交往中漸漸形成偏向本族群的“慣性”,這種“慣性”不僅表現為在網絡空間中更加親近華人群體,更體現在將當地主流群體置于現實社會關系網絡中的邊緣位置,換言之,中國留學生有意或無意、主動或被迫地將自我排除于留學國的主流文化之外。

中國留學生擴展人際關系網絡的方式也是非常“中國化”的。對于社交圈是如何逐步限縮于華人群體之內的,受訪者S12給出了簡潔且恰當的描述:“我感覺我是在同時接近中國人和美國人的時候,一點點逐漸向中國朋友們靠攏。我之前強迫自己去和這里的人多接觸,但那種compulsion(強迫行為)真的給了我很多壓力,讓我覺得可能人際交往這件事都沒有那么單純了,好像我是帶著任務去和外國人聊天一樣。但是后來我就比較順其自然,覺得和中國朋友們待在一起更舒服,所以我就不再要求自己非要去認識外國人了。”

在對中國留學生的社交媒體使用進行研究的時候,一個需要被討論的問題是:借由互聯網同時接觸到兩種截然不同的文化這件事本身,會對留學生的文化適應過程產生什么樣的影響呢?一種較為常見的影響是,在不同文化的沖擊下,處于離散狀態的留學生得以反思國內的社交文化,對國外社交媒體進行批判性思考。受訪者S5認為:“美國社交媒體,包括新聞媒體上的中國形象都很負面,社交媒體上有很多在我看來很荒唐的言論。我覺得他們對中國人有一種惡意,而不僅僅是stereotype(刻板印象)。他們會惡意揣測中國發生的事情,會故意扭曲或者剪輯一些消息,或者編造假新聞。我個人覺得這不僅僅是由偏見造成的,還有一些政治上的原因在里面。”對西方媒體的批判思考與媒介素養的提高,使得中國留學生對諸如Twitter和Instagram等展示西方意識形態的輿論場抱持觀望甚至敵意的態度,而這種排斥的態度顯然無益于留學生的文化融入和身份認同。

中國與西方世界在意識形態上的隔閡強化了留學群體的文化沖突,政治和文化立場的巨大差異使留學生產生了一種清晰的“你我有別”的身份邊界。受訪者S5的經歷正如Clifford所言:“異域而居是一種生活在這里(Here),又與那里(There)相連的意識,完全是沖突與對話中的文化與歷史產物。”這種身份的劃分使得中國留學生在與非本族裔群體的對照中,確認了自己的身份認同。正如受訪者S2所說:“我以前在國內的時候對政治特別不敏感,也沒有說特別意識到自己的中國人的這樣一個身份,出了國之后反而時時刻刻被提醒自己是一個中國人。”

另一方面,少數群體在互聯網空間中的話語權不平等以及邊緣化問題突出,感到被邊緣化的留學生只能與留學國的居民建立起初級或表面的聯系。國外社交媒體平臺上對中國人的成見使留學生群體不再愿意在國外社交媒體上發聲,進一步導致了中國留學生無法建構理想的跨文化社會關系網絡。國內與國外社交媒體平臺提供的雙重文化環境,加強了留學生對本民族身份的認同,使留學生自覺地在國外社交媒體上捍衛本民族文化。這種為本國文化大聲疾呼的嘗試多以不受重視而告終,正是國外網絡空間中對中國留學生的偏見和歧視性話語,讓身為弱勢和邊緣群體的中國留學生強化了對本族文化的認同,最終遠離當地的主流社交媒體,轉而回歸國內社交媒體,這類留學生在國外社交媒體平臺上逐步變為邊緣而沉默的用戶。

受訪者S4從另一個角度分享了雙重文化環境給自己帶來的觀念上的轉變:“我發現就是社交媒體上大家的爭吵都很沒有意義,比如說涉及兩個國家的沖突啊、意識形態啊這些。我后來意識到就是文化上的,包括說政治上的這種認知是不一樣的,國內的是一套認知,然后國外又是另一套認知。這種觀點不同本來就是因為兩個國家在政治啊意識形態這些方面是不一樣的,很正常,我不知道為什么要吵,存在不同觀點不是很正常嗎?從這個角度來說,可能我會說我是變得更包容了,知道去尊重別人有跟你不同的看法,知道這(不同觀點的存在)是很正常的一件事。”

從這個角度來說,同時接觸到兩種文化能夠讓留學生變得更加包容,在社交媒體上面對與自身立場相對立的言論時也能夠保持開放或尊重的態度。不過,這種包容和開放并非是對留學國文化表示贊同,也無益于融入當地主流文化,而僅僅是一種以不作為應對攻擊本國言論的相對消極的態度。“不聽”和“不說”的社交媒體使用策略(這里用“不使用策略”更恰當一些)反映出雙重文化環境如何在一定程度上消解了留學生的社交欲望。

新冠疫情的全球流行在社交媒體使用和人際交往層面為中國留學生文化適應提出了新的挑戰。在新冠疫情依舊肆虐于英、美兩國的當下,留學生面對的是線上課程和戶外活動取消帶來的與外國同學的進一步社交隔離,以及社交媒體上對新冠疫情的政治化與對中國更嚴重的污名化。對于受訪者S3而言,新冠疫情意味著“我與這里的人沒有任何線下溝通了”,而且“上了Twitter一看,很多人都認同‘中國病毒這種叫法,心里挺難受的”。

在試圖展現留學生跨文化適應現狀時,留學生如何衡量自己的跨文化適應程度非常重要。面對“你會如何評價你的跨文化適應”這個問題,受訪者們的回答相當一致。相較于認同本地主流文化或認為自己的文化身份已經轉變,他們認為自己的融入只是一種在社會規范層面而非文化層面的融入,一種表層的而非深度的融入。受訪者S6在評價自己的跨文化適應表現時提供了非常有趣的回答:“你要說適應的話,我覺得成功的,但你要說融入的話,我覺得肯定是不成功的。我覺得反正知道他們是這樣子的,我會覺得他們挺好的,但讓我變成那個樣子,我覺得沒必要。”在此,“適應”與“融入”中的前者指向被動地觀看和識別他者文化,而拒絕改變自己的文化身份,后者則指向更為主動和開放的文化觀念的實踐。

戈登(Gorden)的“文化認同模型”將跨文化適應過程分為七個階段:行為上的同化、結構性同化(即與主流成員或組織建立起正式聯系)、文化身份同化(即產生對主流文化和群體的歸屬感)、聯姻性同化、態度—接受性同化(即對主流社會和主流群體不再抱有偏見)、行為—接受性同化(即不再有歧視性意識)和公民性同化。從這一模型出發,可以發現留學生大多停留于行為上的同化和結構性同化兩個階段上,并未在更高的層次上融入留學國文化,更沒有達到過往研究者所謂的“持有雙重文化身份”的階段。中國留學生對于自己的文化身份始終沒有轉變這一點是自覺的,正如S1所言:“我不認同他們文化上面和政治上面的一些東西,但是我可以在生活上或者在社會秩序上很好地融入。”

對于曾經生活在同一或相似的社會文化環境中的留學生群體而言,分享相同的符號以及其背后相近的價值、象征、規范、文化,能夠有效地在異域文化中“重建”一個熟悉的意義空間,這種共同體的建構對于消除個體因邊緣化而引發的不安和孤獨感而言是至關重要的。正因如此,許多中國留學生最常用的社交媒體仍然是中國的微信、微博和小紅書,而非英、美國家更加流行的Facebook、Twitter或Instagram等,即使是在國外社交媒體上互動最多的也是與自己相同身份的中國留學生。相較于融入留學國文化,中國留學生的社交媒體實踐更接近于在互聯網空間中重新構建虛擬共在的族群共同體,又或者是他們從未真正脫離這個共同體走入新的社會環境中。

五、討論與結論

本研究的經驗材料證實,在網絡空間中,不同文化間的沖突并沒有如技術烏托邦主義者所期待的那樣得到消解,相反,社交媒體等打破時空界限的傳播方式強化了不同族群內部的文化認同,加大了文化間的差異,并為作為離散者的中國留學生的跨文化適應帶來新的挑戰:社交媒體作為新的社會交往方式雖然解決了留學生群體跨文化適應的工具性問題,但卻仍然難以解決跨文化適應在個體情感和意識形態等層面的交流困難;由于社交媒體文化不同,中國留學生通過互聯網與當地群體建立起的社會關系(無論是網絡上或是現實中)大多是流動而脆弱的,他們難以在留學國獲得情感依附和歸屬感;即使在發聲限制較少的社交媒體上,中國留學生這一少數族群依舊沒有獲得相對平等的言論空間,他們在互聯網空間中受到歧視和非議,最終主動或被迫成為主流文化之外邊緣而沉默的人。

此外,本研究在探索中國留學生社交媒體使用情況以及跨文化適應的動態過程時還發現,對于相對容易適應的留學國社會規則和規范,留學生傾向于采用同化的文化適應策略,而對于留學國主流的價值觀和意識形態,留學生則更傾向于采用分離的策略。從這個角度來說,中國留學生并未形成多元文化身份。

“一種常見的誤解是,媒體研究僅僅是關于‘研究媒體的。”對媒體研究者而言,應當將媒體置于使用者的日常生活中,在媒體使用與其他社會行為的互動中分析媒體的角色及與之有關的其他社會過程,以此避免陷入技術決定論的論調。既往研究者大多從結果的視角出發,關注社交媒體使用對于離散族群的跨文化適應產生了怎樣的影響,然而卻極少從過程的視角出發,關注他們使用社交媒體的策略是如何形成、改變并相對固定,也沒有探究在跨文化適應這一過程中,社交媒體在不同階段分別扮演著什么樣的角色。本研究則通過梳理中國留學生的社交媒體使用策略的形成以及在生活變遷中變化的過程,試圖彌補既往研究視角過于靜態的缺陷。

本研究亦存在不足之處。首先,研究者收集的訪談案例均來自留學于英國和美國的中國留學生,而沒有對非英美兩國的中國留學生的社交媒體使用情況進行考察,這導致本研究無法在整體上勾勒出中國留學生的社交媒體使用與跨文化適應的現狀;其次,本研究在搜集經驗材料時遵循了信息飽和的原則,然而相比中國留學生的龐大基數,14名中國留學生的研究樣本仍然十分有限;最后,由于篇幅及能力限制,本研究未能提供留學生社交媒體使用分配失衡及消極調適導致的后續社會影響,而只是從個人層面談及留學生的跨文化適應困境。以上種種不足之處,可以成為后續相關研究的著力點。