構建基于“學力”發展的初中數學生態課堂

盧桂芬

隨著《義務教育數學課程標準(2022年版)》的頒布,對課堂的審視需著眼于學力的發展,構建整體、開放、可持續發展的生態系統是數學課堂的必然趨勢.課堂屬于一種特殊的微觀生態環境,教師與學生是這個生態環境中的主人,他們在課堂中處于自身與環境的“平衡—不平衡—新的平衡”狀態,因此生態教育背景下的課堂更突出“能力調節”,而良好的“學力”是調節并促進平衡的關鍵.因此,生態課堂是促進學力發展的陣地,是張揚學生個性的培養基,也是促進教師專業發展的空間.

1 概念界定

學力是指個體在學識上所能達到的程度,是指一個人在學問上的造詣、學習經歷與實際認識水平.數學學力,顧名思義就是學生在數學學科上所表現出來的認知水平.新課標背景下的數學學力包含了學生的運算能力、數據分析能力、抽象能力、邏輯推理能力、直觀想象力等,這些能力都是數學核心素養的重要組成部分.簡而言之,能夠促進學生數學核心素養發展的一切能力都可稱之為“學力”.除此之外,數學思想方法、學習方法、思維水平等也都屬于“學力”的范疇.

2 構建措施

2.1 情境激活生態因子,喚醒學力意識

數學生態課堂主要是以生命活力、理性思維等作為主體積極參與的以群體生態為特征的課堂,其中“民主、合作、創新”是數學課堂最重要的三個生態因子.那么,究竟用怎樣的方法激活這些因子呢?

激活民主因子,需建構和諧平等的課堂人際關系,這就要求教師轉變觀念,將管理者的角色轉化成合作者,課堂上與學生共進退,在基于“平等對話”的基礎上做好點撥與引導工作;合作因子的激活,除了開展小組合作學習之外,還要將合作的思想滲透于教學的每一個環節,以凸顯生態群體間的交流情況,為實現意義建構與互動協作奠定基礎;創新因子的激活需要教師改變傳統的授課模式,在知識傳授的同時通過各種方法訓練數學思維,培養創新意識.

案例1 “三角形三邊關系”的教學

為了激活生態因子,在課堂起始階段,筆者放下教師的身段帶領學生一起玩語言游戲,讓學生在和諧的環境中進入學習狀態.

師:現在我們來玩一個語言游戲,規則為——老師說一句話,你們將這句話倒過來說一遍,同時判斷倒過來的語義與原來的意思是否一致.如我說“我是你們的老師”,你們就回答“你們是我的老師”.

隨著游戲的推進,學生表現出極大的熱情,趁學生處于興奮狀態時,筆者提出“一個三角形需要三條線段圍成”,學生立馬回應“三條線段圍成一個三角形”.然后引導學生針對這個回答進行思考:①三條線段一定能圍成一個三角形嗎?②是否存在三條線段無法圍成三角形的情況?

面對這兩個問題,學生并沒有快速達成共識,尤其是問題②,學生提出了各自的意見.顯然,這是一個成功激發學生認知沖突的問題.為了激活“合作與創新”因子,筆者要求學生取出課前準備好的不同長度的小棒進行操作.學生在操作過程中積極互動交流,很快達成共識.

2.2 互動平衡生態因子,促進學力發展

生態課堂由個體、群體以及多維生態因子經過互動動態組合而成.互動過程中,各類生態因子與群體的力量之間相互波動、消長與平衡,以達到物質與能量的平衡傳遞、循環.構建促進學力發展的生態課堂,首先需克服課堂中各種生態因子之間“互相消耗”的狀態,這就需要對課堂中的各種關系進行研究,根據實際情況有針對性地從不同維度平衡課堂中的各種生態因子.

新課標提出:教學活動是師生積極互動交流,共同發展的的過程,數學教學應關注“知行合一”.心動之處則為行動之時,亦是達成生態因子平衡之道.課堂中,師生、生生之間積極的互動可迸發出智慧的火花,學生在這種環境中更容易獲得良好的學習體驗與成就感,這些非智力因素都是建構新知的催化劑.

案例2 “三角形紙板拼圖”的教學

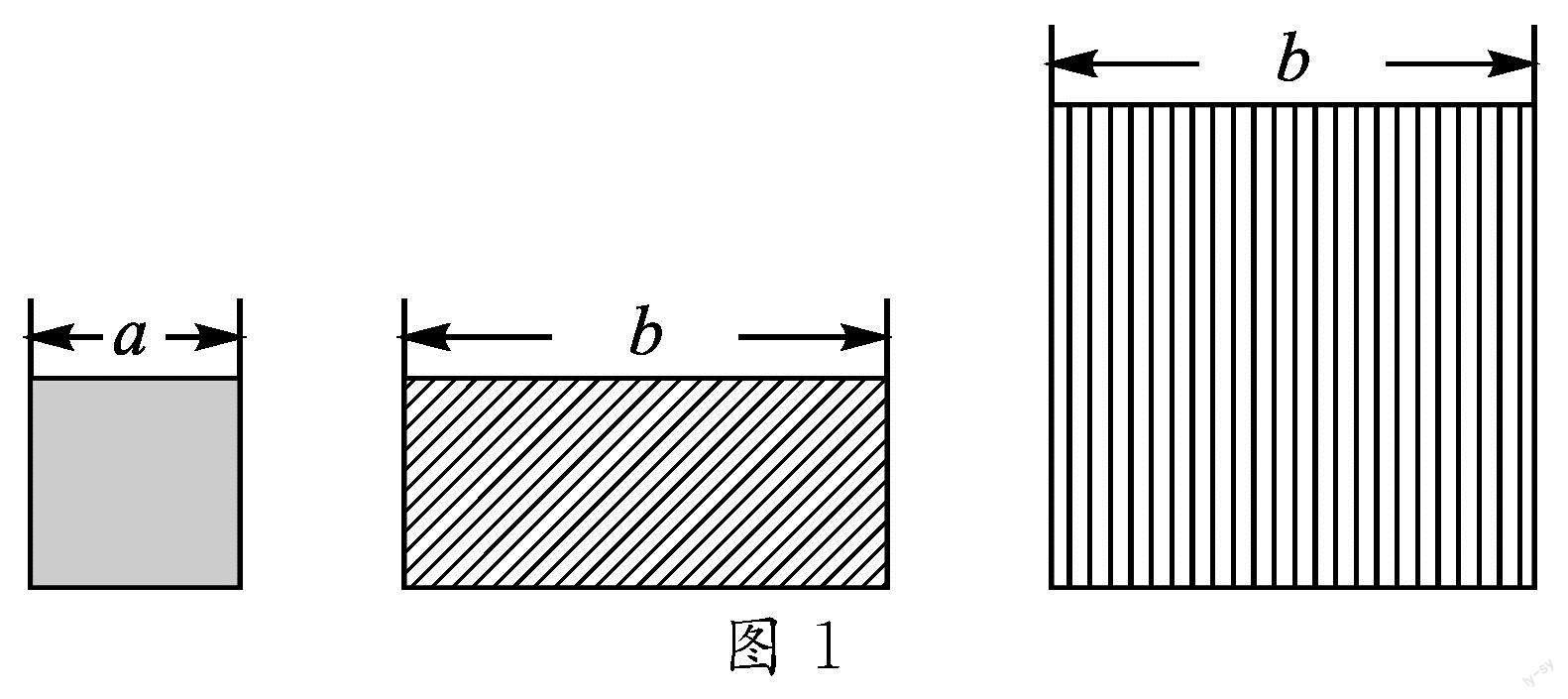

活動1 如圖1,課前準備一些邊長分別為a和b的正方形紙片以及長為a,寬為b的長方形紙片.要求學生利用手中的紙片進行拼圖,爭取拼成更大的長方形或正方形,允許有重疊.

活動2 如圖2,擇取典型圖例歸納完全平方公式與平方差公式,即(a+b)2=a2+2ab+b2,b2-a2=(a+b)(b-a).

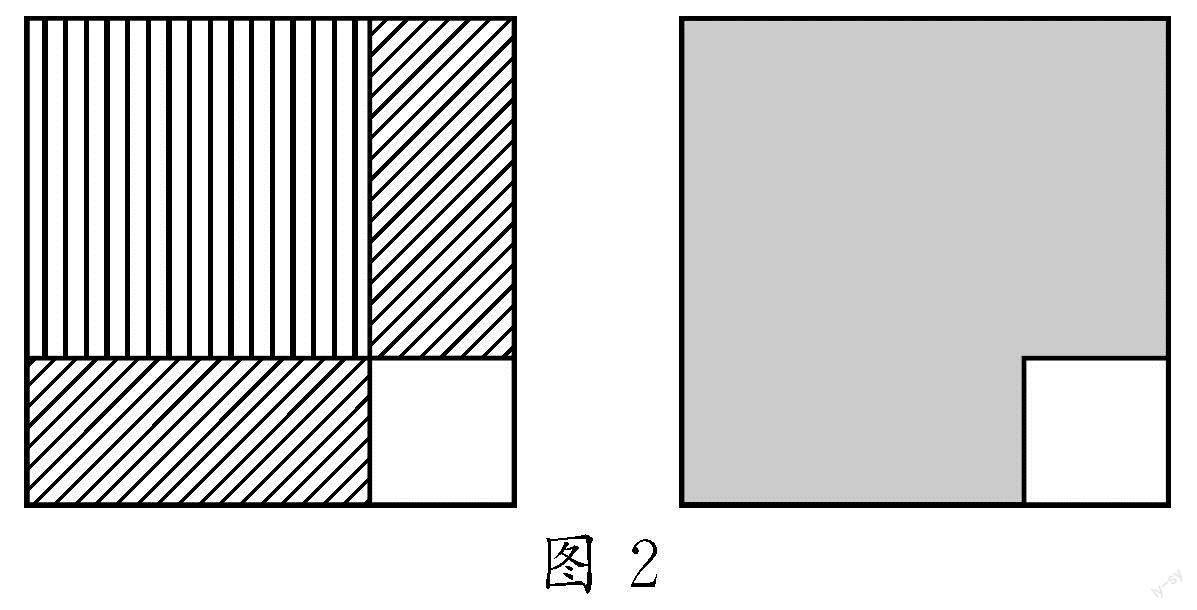

活動3 教師提供圖3,要求學生從這幅圖出發歸納a2+3ab+2b2=(a+b)(a+2b).

活動4 要求學生以合作交流的方式任意寫出一個關于a,b的二次多項式,并借助紙片將該式拼成長方形,讓拼接而來的長方形面積可用該式來表達.若學生在探索過程中出現障礙,可鼓勵學生嘗試用其他形式的二次多項式來表達長方形的面積.

以上四個探究活動是在基于師生、生生積極互動的基礎上完成的.教師在整個活動過程中只屬于引導者、合作者,學生在小組合作學習過程中通過拼圖的方式探尋相應的乘法公式.各組展示成果并講解時,其他學生給予完善與點評,整個活動過程是動態、平衡與開放的,學生在積極的互動與交流中平衡課堂的生態因子.同時,每個學生都積極參與到公式的探索中,并在互動與交流中提升操作能力、思維能力、直觀想象力等,這些都是促進核心素養形成與發展的關鍵因素.

2.3 踐行課堂生態意義,揭示知識本質

在良好的課堂生態系統內,有機體與其共生的環境之間是互為因果、互相依存的關系,也可以理解為:構建生態課堂實則為建構和諧舒適的生態環境,這是師生、環境、生生之間進行交互的結果.

想要踐行課堂的生態意義,師生的行為均離不開數學本質的支撐.若要觸及數學的本質與內涵,就必須讓課堂具備整體性、思想性與問題性特征.總體來說,可從如下幾點出發:①通過問題來啟發學生的學習,引領學生從知識的形成與發展過程中發現一些解題技巧與關鍵節點,尤其是變式的應用可發散學生的思維,深化學生對知識的認識,進一步掌握知識間的聯系;②將數學思維方式、思想方法、理性精神等作為教學目標,借助“先行組織者”理解待研究的問題,以強化學生的數學思維與推理能力,幫助學生更好地提煉數學思想方法;③通過類比、特殊化、歸納等方法,揭示知識間的聯系,促進學生知識、技能與理性精神的有效提升.

案例3 “無理數”的教學

有理數與無理數是初中數學的基礎,屬于小學數系的擴充.學生進入初中后,在較短的時間內就經歷了兩次數系擴充.一是負數的出現,學生對數的理解擴展到有理數;二是無理數的引入,學生的認知從有理數擴充到實數范圍,進一步完善了學生對數的認識.

為了構建生態環境,本節課設計了如下兩個環節作為導入背景,為揭露知識本質作鋪墊.

環節2 如圖4,以剪拼的方式完成如下操作:取出事先準備好的兩張邊長為1的正方形紙片,將紙片沿著對角線剪開之后再拼成一個大正方形.說說拼接而來的大正方形邊長是多少?并思考如下問題:①若大正方形的邊長是a,那么a需滿足哪些條件?②邊長a是否可以是整數?理由是什么?③邊長a會不會是分數?說明理由.

整個活動在輕松、民主、和諧的環境中完成.學生在問題的引領下進行實操、思考、猜想與驗證,不僅進一步深化了對教學內容的認識,還獲得了從現實生活中提煉數學知識的能力.同時,數學思想方法、理性精神等,在類比分析中自然而然地形成.這都是建構生態環境的基礎,也是揭示知識本質的途徑.

總之,構建基于“學力”發展的初中數學生態課堂是時代發展給我們提出的要求,也是促進教學高質量發展的重要舉措.因此,我們應在充分了解學情的基礎上想方設法激活、平衡課堂的生態因子,讓學生在良好的生態環境中認識數學本質,提升學習能力,促進數學核心素養的發展.