小學數學結構化教學的“四化”策略

黃敏珊

小學數學如何進行結構化教學?在筆者課題組“基于學生學習路徑分析的結構化教學實踐研究”的實踐研究中,提煉出“把準知識的體系化、核心目標具體化、學生思維層級化、課堂教學結構化”的教學策略。下面,以四年級“平均數”教學為例,具體談談如何從這“四化”進行結構化教學。

一、知識體系化

結構化教學,首先要有大觀念的宏觀視野,對教學內容的知識體系進行整體分析、單元分析,理清知識的脈絡,精準分析知識的前后聯系,把準本節課的核心要素。這樣可以幫助學生將個別的知識與技能與更大的認知架構相聯結,有利于學生洞察知識的本質,遷移運用所學的知識。

筆者將幾個版本“平均數”這一內容的教材進行對比,各版本都是利用幾何直觀,并鼓勵學生在具體的情境中收集、整理和表達數據,從而讓他們理解平均數的統計概念和計算方法。

二、目標具體化

結構化教學使得核心素養在課堂中獲得真正的發掘與涵養。將核心目標具體化,是建立在知識的體系構建和符合學生的認知規律的基礎之上。結合學生的實際情況,為有效推進教學,將核心目標理解平均數的意義進行了細致的劃分,具體而言,將其分為五個具體的表現:1.不知道平均數;2.會移多補少或算術法求平均數;3.知道平均數能表示該組數據的整體水平;4.知道平均數的虛擬性、區間性、敏感性;5.知道平均數的代表性,能進行推斷或預測。其中,第2說明學生的理解達到了算法水平,3和4說明學生理解達到了概念水平,5說明學生理解達到了統計水平。

三、思維層級化

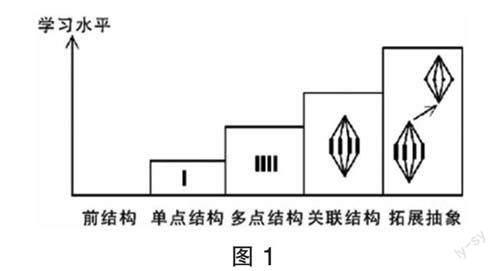

學生的思維發展不盡相同,自始至終都伴隨著階段、層級和連貫性的變化。依據學生在解答特定問題時展示的認知進程,SOLO分類理論將其細分為五個層次(如下頁圖1)。通過運用SOLO理論,將學生的思維過程可視化,并對其進行層級分析,以此為基礎設計有針對性的教學活動,使學生的思維能夠不斷進階并向更高級別發展,是結構化教學的有效手段。

基于學生生活經驗,調查的學生中只有3人不知道平均數,大多數學生都對平均數有所了解,只有約6.25%的學生處于前結構結構水平。據統計,前測中有70.83%的學生能熟練掌握平均數的求解方法,有相當數量的學生仍處于單點結構水平上。雖然有一半以上的學生意識到平均分和平均數之間的差異,但16.67%的學生能恰當地運用平均數來表達數據的整體水平,并且還不能清晰地解釋說明平均數的意義,這些學生處于多點結構水平。只有6.25%的學生知道平均值的某些屬性。通過分析可以得知,多數學生的認知水平僅達到算法層面,而僅有少數學生的理解水平達到概念層面。

四、課堂結構化

落實結構化教學,還需構建清晰完整的教學結構。“五構”教學是教師精心設計大任務,由散構、建構、解構、固構、延構組成。在整體把握教材知識體系,將核心目標具體化,并精準分析學生的思維層級的基礎上,運用“五構”教學模式。

1.散構:激活經驗,產生需求

散構意在激活、調動學生學習的相關經驗,產生頭腦風暴,充分調動學生的思維。課始創設了“學校踢毽子比賽,每個班要選一個代表參賽,怎么選參賽選手?”的情境,激發學生的探究欲望。讓學生看著視頻記錄數據,學會用數學的眼光去觀察,親歷數據收集、整理的過程。“你認為該哪個數據代表小亮踢毽子的水平?”一語激起學生的思維,學生在討論過程中發現之前的知識已不能解決這個問題,用“平均數”表示的需求呼之欲出。

2.建構:引導發現,初步感悟

建構是理解所學新知,將新知建立表象,初步建立結構。劉加霞教授認為學生對平均數的理解第一層次是算術平均數,也就是首先要明白平均數是怎樣來的,會計算平均數。基于前面學生提出用18來代表他的水平,圍繞“18哪里來的?”這一問題學生思考探究,在交流后得出用“移多補少”和“先合后分”兩種方法得出平均數18。

3.解構:探索意義,理解內涵

解構即是解開結構,是為更好的理解新知,將新知融入原有結構之中。學生在掌握平均數的算法基礎上,要深入理解平均數的意義,還要需要在多組數據中去進一步感悟、對比、分析和體會。于是,筆者設計了如下三個層層遞進的環節,兩次變式,多次對比,讓學生逐步深入感悟、體驗,深化理解平均數的內涵,培養學生的數據意識。

首先,理解平均數的公平性。“小明和小亮踢毽子的成績對比,他們誰的水平更高呢?”這里學生會用總數和平均數進行比較,通過交流說理,得出當踢的次數相同時,用總數與平均數都能公平選出。

其次,理解平均數的代表性。出示三個學生踢毽子成績,提出“現在怎么選才公平?”“為什么用平均數比較公平?”圍繞這些問題,通過條形統計圖直觀對比,發現平均數所處位置,在最小值和最大值之間,再將平均數和組內其他數據比較,理解不同數據的意義。

第三,理解平均數的隨機性。在學生理解的基礎上繼續變換組中數據,增加一個數據,改變一個數據,利用直觀的條形圖,觀察平均數的位置變化,計算出平均數,感悟平均數的隨機性以及區間性。

4.固構:再次驗證,靈活應用

固構即是變式訓練,達到靈活應用。結合本節課的教學內容,設置了課堂練習。基礎練習:求某個小組6人的平均身高,鞏固求平均數的方法;過關練習:水池平均水深110cm,身高140cm有沒有溺水危險?通過情境判斷體會平均數的虛擬性、區間性。拓展練習:想知道班級各小組人均閱讀量的高低,可以怎么做?讓學生學會收集整理數據,并能用平均數進行分析幫助決策,解決生活中的簡單問題,提升學生的應用意識。通過不斷深入練習,逐步加深學生對平均數統計意義的內化理解,并培養他們在實際運用中的靈活性。

5.延構:對比啟思,深度理解

延構是將新知融入原認知結構,在新舊知識間建立聯系。學生特別容易將平均分與平均數兩個概念混淆不清,因此,理解平均數和平均分的相同點和不同點,有助于幫助學生將新舊知識建立聯系。讓學生在質疑爭辯中溝通兩者的聯系與區別:都是除法計算,但是平均分得到的是實際分得的數,而平均數卻是一個虛擬的數,代表的是一組數據的整體的水平。

綜上,運用“四化”策略的結構化教學不僅將數學核心素養落地貫穿始終,而且更加有效構建貼近學生、整體關聯、層次清晰、目標具體、邏輯嚴密的課堂,以此激活學生思維,增強學情體驗,進一步完善認知體系,促進深度學習,培育核心素養。

【注:本文系廣東省教育研究院2022年中小學數學教學研究專項課題“基于學生學習路徑分析的小學數學結構化教學實踐研究”(GDJY-2022-M-b29)的階段性研究成果】

責任編輯 韋英哲