煤礦智能化建設背景下采礦專業研究生培養模式改革與探索

張錦旺,楊勝利,張俊文

(中國礦業大學(北京)能源與礦業學院,北京 100083)

煤炭工業作為國家基礎性產業,在我國能源結構中處于主導地位。自國家發展改革委、國家能源局、應急部、教育部等8 部委聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》以來,我國煤礦智能化發展進程迅速推進,近年來煤炭行業對智能采礦人才的需求日趨增加[1]。煤礦行業正經歷著由綜合機械化開采向智能化無人化開采邁進的技術革命,煤礦行業的各大科研單位、裝備制造企業、工礦企業均紛紛成立煤礦智能化研發機構。據不完全統計,國內大型礦山企業如中煤科工集團、鄭煤機集團、兗礦集團、山東能源集團和棗礦集團等先后成立煤礦智能化研究機構。此外,華為、三一重裝、中信重工、聯想集團、海康威視和三大運營商等行業外企業近年來也相繼成立煤礦智能化事業部,由此催生了對煤礦智能化人才的巨大需求。

智能采礦[2]是在礦山數字化和信息化之后提出的新概念,是指在礦床開采中,以開采環境數字化、采掘裝備智能化、生產過程遙控化、信息傳輸網絡化和經營管理信息化為特質,以實現安全、高效、經濟、環保為目標的采礦工藝過程。高素質的礦業人才是實現智能采礦、推進礦山信息化的主導踐行者。高等院校作為高等礦業人才的主要來源,在提供智能采礦人才儲備,培養服務智能采礦行業人才方面義不容辭。

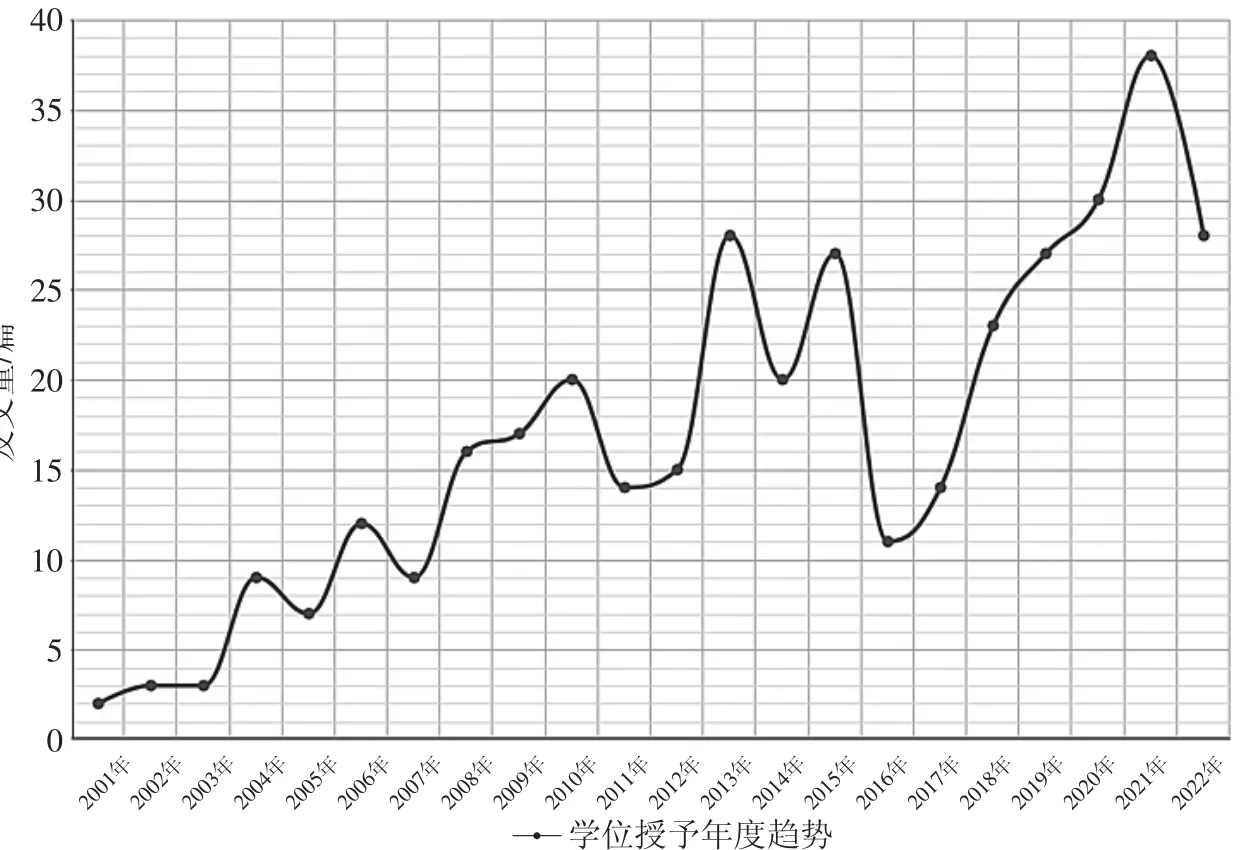

智能采礦的建設要求培養具備采礦、計算機、數字地質、機械設備制造與控制和管理知識的復合型高端人才[3]。據調研顯示,截止到2023 年,包括中國礦業大學(北京)在內的10 余所礦業類高校已開設或擬開設智能采礦工程本科專業,每年招生人數在30~60 人不等;但目前智能采礦研究生培養模式各高校尚在探索之中,考慮到煤礦智能化建設的進一步推進,未來對智能采礦相關背景的碩士、博士高學歷人才需求必將有增無減。在中國知網中以“智能”與“礦”作為關鍵詞進行檢索,顯示2018 年以后智能采礦相關研究趨熱,相關主題的碩士、博士學位論文發表數量快速增加,如圖1 所示,因此探索行之有效的智能采礦方面研究生培養模式勢在必行。

圖1 智能采礦相關的碩、博士學位論文數量

一 智能采礦方向研究生培養模式現狀及存在的問題

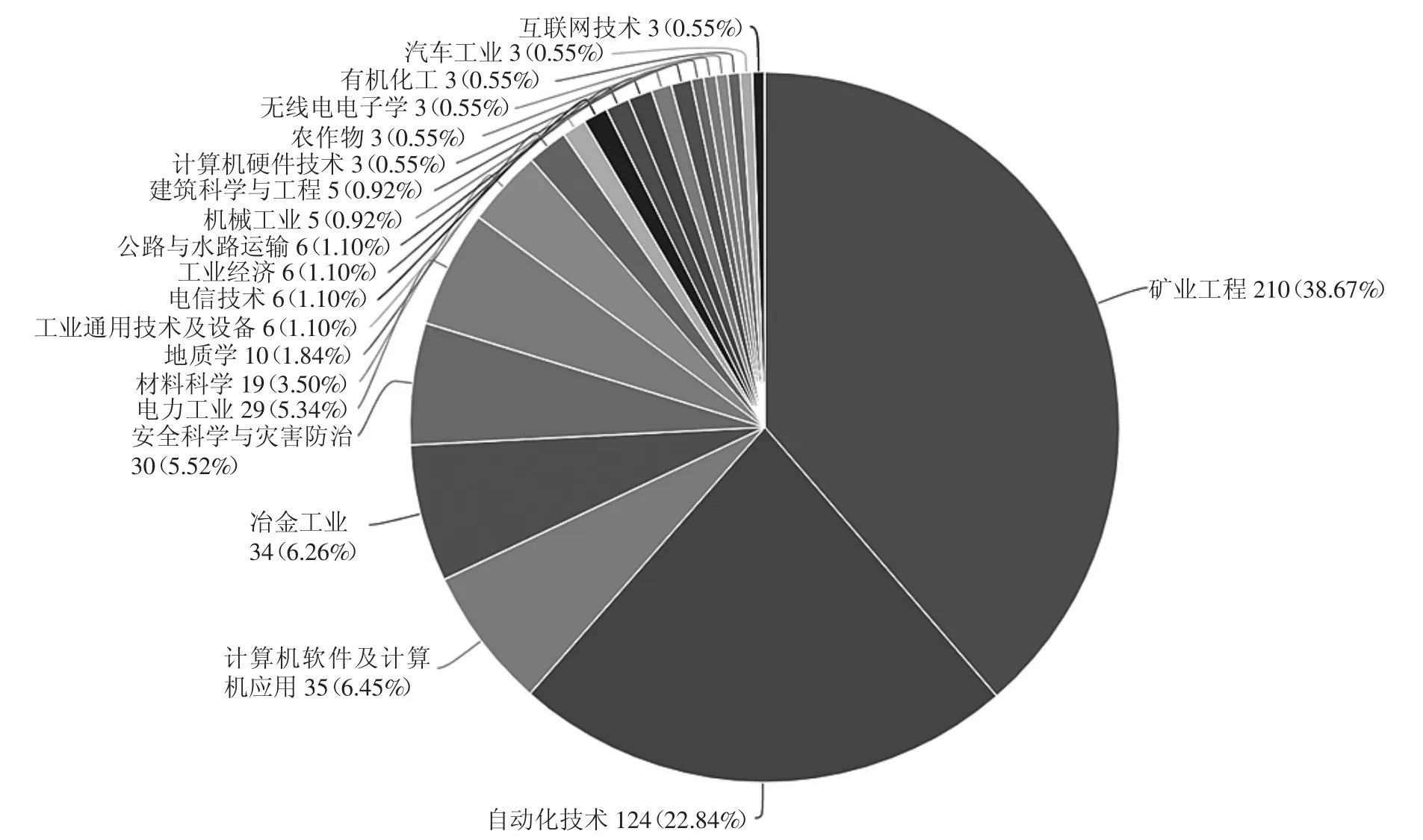

國內高校最早于2018 年左右在采礦工程專業范疇下開始設立智能采礦班或智能采礦方向[4],到2022 年左右第一批具有智能采礦相關學習經歷的本科生已開始面臨就業選擇。考慮到目前煤礦企業對高學歷人才的需求,這其中有相當一部分本科畢業生選擇繼續讀研深造,增加自己在智能采礦方面的科學研究和學習經驗。2021年,中國礦業大學(北京)、安徽理工大學作為我國第一批設立智能采礦工程專業的高校,正式開始招生,因此國內最早的智能采礦工程本科生將于2025 年畢業。智能采礦工程專業作為一門交叉性很強的學科[5],涵蓋了智能采掘、智能監測、精準定位、通信傳輸、物聯網架構和數據分析等各方面的各個技術。在中國知網以“智能”和“礦”為主題詞搜索的學術論文中,涉及最多的學科前3 位分別是礦業工程(38.67%)、自動化技術(22.84%)、計算機軟件及計算機應用(6.45%),此外,與電力工程、工業通用技術及設備、電信技術等學科也有較多交叉,如圖2 所示。

圖2 智能采礦相關論文學科分布餅狀圖

智能采礦專業的本科教學更多的是介紹各個學科的基礎知識,研究生階段的培養應當著眼于學生的科研素養與實踐能力的培養,為我國煤礦行業培養合適的具有科研創新能力和工程實踐能力的智能采礦高層次人才;但就目前來說,我國煤炭類高等院校采礦工程相關研究生培養方案在培養高層次智能采礦人才方面尚有以下不足之處。

(一)智能采礦相關研究生課程體系尚不完善

當前礦業類研究生的課程設置體系普遍以高等采礦學與礦壓理論為核心,基于碩士生基礎外語、數理統計和線性代數培養學生的科研能力,通過專業必修課與選修課讓學生了解行業前沿科技成果與研究方向,基于公共選修課讓學生選擇符合自己的研究方向進一步了解相關知識。目前基礎課程疊加的教學方式對于智能采礦相關的交叉學科課程融合滲透性弱,不利于培養研究生的交叉學科視野與復合思維模式;另外,目前的課程設置很難讓學生做到智能采礦相關理論與實踐結合,學生往往是知其然不知其所以然,不利于提高研究生的理論創新與應用實踐能力。

(二)課程質量及考核方式有待完善

一方面,目前的研究生課程集中在一年級,課程設置較密集,同時課程普遍以純理論為主,很少有課程依托實際項目介紹交叉學科內容,缺乏為學生梳理不同學科知識點并提供跨學科研究的思路與方法;另一方面,當前礦業類研究生的課程考核方式普遍以期末論文的方式進行考核,很少存在過程性考核,更遑論課程設計、展示、課程測驗等過程,這就導致很多研究生對課程內容掌握不足,更不能基于專業知識做出學術創新。

(三)智能采礦相關跨專業師資力量薄弱

在現行培養體系中,導師是研究生的直接負責人,在最大程度上影響著研究生的培養力量。在智能采礦研究相關的研究生培養中,由于大部分導師往往是傳統采礦工程專業出身,對機械、計算機等其他學科的專業知識同樣存在不了解和無法熟練應用等問題,導致了研究生需要花費大量時間了解其他行業的基礎知識,不利于研究生創新意識與交叉能力的培養。

(四)交叉學科融合性有待進一步深入

智能采礦相關研究最大的難點就在于交叉學科研究的復雜性[6];目前礦業工程的研究生培養體系中,智能采礦涉及的各學科很難有組織有目的地交叉融合。目前的研究生課程涉及其他專業知識的講授時通常簡單地雜糅或疊加,使得不同專業知識滲透性差、關聯性差,不利于培養學生在研究生階段利用多學科領域知識解決復雜問題的能力。

二 智能采礦方向研究生生源及流向分析

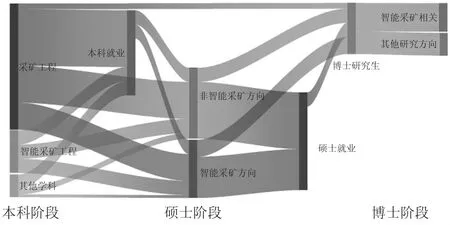

針對目前我國智能采礦相關專業的設置現狀及采礦工程研究生生源基本來源,繪制智能采礦相關本-碩-博生源及流向示意圖,如圖3 所示。

圖3 智能采礦相關本-碩-博生源及流向示意圖

由圖3 可知,從事智能采礦相關研究的研究生往往擁有不同的專業背景,針對不同的專業背景設計靈活的培養模式,最大化不同學科背景的生源優勢,培養具有較強科研創新與工程實踐能力的研究生是目前智能采礦相關研究生培養體系的改革重點。因此有必要對當前從事智能采礦相關研究的研究生生源進行分類,從而尋找適應于不同專業背景的研究生培養模式。根據圖3 示意,下文對采礦工程專業、智能采礦工程專業、其他專業(安全工程、城市地下空間工程等)三個主要生源來源專業在智能采礦相關研究生階段的學習特點及未來流向進行分析。

(一)采礦工程專業

由圖3 及相關文獻[7]可知,碩士階段從事與智能采礦相關研究的研究生本科主要畢業于傳統采礦工程學科,針對傳統采礦工程培養體系下畢業的研究生,其從事智能采礦相關研究的最大痛點是對涉及的控制技術、算法基礎與機器學習、物聯網技術等專業知識的了解,僅僅依靠網絡資源自學,研究生很難建立起全盤的學科視野與系統扎實的專業基礎,更遑論做出基于學科交叉的科研創新與工程實踐。

(二)智能采礦工程專業

自2018 年以來,陸續有高校在傳統采礦工程專業的基礎上,嘗試開設智能采礦班,例如2018 年中國礦業大學開設“智能采礦特色班”、2019 年西安科技大學開設“智能開采特色班”、2020 年中國礦業大學(北京)開設“智能開采課組”,隨后2021 年教育部正式批準“智能采礦工程”作為普通高等學校新增本科專業之一[8],因此目前部分智能采礦特色班的本科畢業生已經考取研究生繼續深造并選擇智能采礦相關主題作為研究方向。這部分研究生由于在本科期間涉及了諸如機器人技術概論、物聯網概論等相關課程知識,這對他們在研究生期間從事智能開采相關的研究有很大幫助。

(三)其他學科專業

據統計,從其他專業學科跨考進入采礦工程(或礦業工程)研究生的生源,主要包括安全工程、礦物資源加工工程等,還有部分學生本科階段專業是城市地下空間工程和機械設計制造和自動化;針對這部分研究生,其從事智能采礦相關研究的最大困難主要在于本科階段的學習缺乏對采礦行業的整體認知、難以抓住煤礦行業痛點、不能結合工程實踐解決實際問題等。

三 智能化建設背景下采礦專業研究生培養模式改革舉措

針對智能采礦專業存在的培養體系不完善、考核方式單一、跨專業師資力量薄弱等問題,結合不同的生源類型面臨的不同專業特點,設計靈活可行的培養方案,提出了如下改革舉措。

(一)課程體系的優化與調整

智能采礦研究生培養課程體系要求研究生在積累不同專業知識的過程中,還要注重不同學科知識的聯系,構建基于不同學科專業知識的知識體系,形成自己的學術思想;基于這種需求,研究生階段的課程體系應當在全面與精簡、難度與數量之間達到平衡;教育心理學中耶克斯-多德森定律[9]發現學生的學習效率隨著任務復雜程度的升高而快速降低。因此,難度適中的課程設置有利于研究生對專業知識的高效學習與掌握,高質量且難度適中的研究生課程是研究生結合工程實踐、進行學術創新的關鍵。以智能采礦相關的碩士生課程高等采礦學為例,該課程應當高度整合圍繞共同研究主題的多學科知識,通過對具體的工程實際問題的解決方法的探究,讓學生快速掌握知識脈絡,全面地了解多學科的知識體系及學習方法,在授課教師的幫助下對各學科的基礎知識點可以做到自行梳理和理解。

(二)課程教學方式與考核方式多元化

基于智能采礦專業與實際生產應用結合緊密的特點,研究生專業課程的教學需要結合實際礦井的智能采礦裝備與相關項目來幫助學生構建知識體系[10]。一方面,授課教師在教學中應當結合大量的智能礦山建設具體工程案例,在講解知識點的同時兼顧其在工程中的實際應用;另一方面,研究生課程內容應當緊跟人工智能相關學科前沿與行業發展。在智能化背景下的研究生課程需要隨時關注物聯網、深度學習等前沿技術的應用,關注行業智能化發展需求,及時更新課程體系;同時,為了使學生盡快鞏固與消化課堂知識,多元化的課后作業、課程設計、課堂測試、期末論文與課堂展示環節在研究生課程階段同樣是必要的,這要求以學生為主體構建課程、教師、資源與教學考核的有機融合,從而培養高素質智能采礦類研究生人才。

(三)跨學科師資力量整合

基于智能采礦的多學科交叉融合的特點,不同生源的研究生往往需要補強完全不同的學科知識與專業能力;基于不同生源研究生的不同課程需求,簡單的跨學科教師團隊的交叉融合很難在一兩門課程中覆蓋大部分學生的專業知識需求。同時,由于目前大部分高校往往只在研究生一年級密集設置課程,導致學生在研究生一年級時疲于應付繁雜的課程而無力開展對研究方向的探究,在研究生二年級真正開展研究時又缺乏相關專業知識不得不花費大量時間自學其他專業基礎知識。針對這種情況,可以考慮在研究生階段放開年級與專業的限制,在研究生一年級學生只需要修習部分高質量必修課,其余課程可以在由學生自行了解并在導師推薦下結合自己研究方向,選學各個學院不同專業的高質量專業課程,這種方式可以整合各個專業的高質量師資力量,充分發揮研究生個人的主觀能動性,但對研究生總體排課與學校課程資源提出了較高的要求。

四 結束語

隨著煤礦智能化進程的發展,對我國智能采礦研究生的培養也提出了更高的要求。為了培養智能采礦研究生的科研創新能力和工程實踐能力,本文針對目前的采礦專業研究生培養模式普遍的問題,基于生源情況提出了優化研究生課程體系、改革課程教學與考核方式、整合跨學科師資力量等改革舉措,使智能采礦相關研究方向的研究生更好具備學術創新與實踐能力。