大學生宗教信仰心理形成機制與教育對策研究

許國成 葉福蓮

摘要: 大學階段是大學生信仰形成的重要時期,探究大學生宗教信仰心理形成機制模型,有利于引導大學生理性看待宗教和樹立科學的人生信仰。大學生宗教信仰中基督教信仰數量大、占比高,以大學生基督教信仰為例展開研究,探索大學生宗教信仰規律,具備邏輯上的合理性。大學生基督教信仰心理形成機制是個動態漸進反復的過程,通過心理調節,經歷萌芽、調節、同化、內化、強化五個心理階段,在認知、情感、內驅力和外部因素的相互作用下最終形成堅定的基督教信仰。在厘清大學生基督教信仰心理形成機制的基礎上,通過預防教育法、需求滿足法、心理疏導法、行為矯正法和感染教育法引導當代大學生理性看待基督教、妥善解決現實需求,有效處理大學生基督教信仰問題,促進大學生成長成才。

關鍵詞: 大學生;宗教信仰;基督教信仰;自致基督徒;心理形成機制;思想政治教育

中圖分類號: G641文獻標志碼: A文章編號: 1673-3851 (2023) 12-0744-07

Research on the psychological formation mechanism of

religious beliefs and educational strategies for college students:

A case study of Christian faith

XU? Guocheng YE? Fulian

(1.Student Affairs Office of the Party Committee, Zhejiang Sci-Tech University,

Hangzhou 310018, China; 2.School of Management and E-business, Zhejiang Gongshang

University, Hangzhou 310018, China)

Abstract:? The university stage is an important period for the formation of college students′ beliefs. Exploring the mechanism model of the psychological formation of college students′ religious beliefs is conducive to guiding them to rationally view religion and establish scientific life beliefs. The number and proportion of Christian faith in college students′ religious beliefs are large. Taking college students′ Christian beliefs as an example to conduct research and explore the laws of college students′ religious beliefs is logically reasonable. The psychological formation mechanism of college students′ Christian faith is a dynamic, gradual and iterative process, which undergoes five psychological stages: germination, regulation, assimilation, internalization, and reinforcement through psychological regulation. Under the interaction of cognition, emotion, internal drive, and external factors, a firm Christian faith is ultimately formed. On the basis of clarifying the psychological formation mechanism of college students′ Christian faith, we guide contemporary college students to have a rational view of Christianity, properly address practical needs, effectively address the problem of college students′ Christian faith, and promote their growth and success through methods such as preventive education, demand satisfaction, psychological counseling, behavior correction, and infection education.

Key words: college students; religious belief; Christian faith; self-committed Christians; psychological formation mechanism; ideological and political education

習近平總書記在中央統戰工作會議上指出:“要全面貫徹黨的宗教信仰自由政策,依法管理宗教事務,堅持獨立自主自辦原則,積極引導宗教與社會主義社會相適應。”[1]從大學生層面來看,宗教信仰形勢總體上不容樂觀,有信仰宗教的大學生在我國各地區的占比有一定程度的差別,但總體呈現逐年上升的趨勢,且大學生宗教信仰逐步趨向多元化[2]。而要阻止大學生信教人數增長趨勢,分析大學生個體選擇宗教信仰的原因、厘清其宗教信仰心理形成機制是其前提和基礎。國務院新聞辦公室2018年發布的《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》明確指出,我國基督教信徒已有3800多萬人,群體數量大[3]。目前大學生基督教信仰者數量較大,并且呈現出不斷增長的趨勢[4]。筆者在高校宗教工作實踐中也發現大學生宗教信仰群體中基督教信仰人數最多,占比最高。為此,本文選擇以基督教信仰為例,研究大學生宗教信仰心理形成機制及教育對策。

學界對于大學生基督教信仰成因的研究主要聚焦兩種視角:一是對大學生信仰基督教的外部誘因分析。如曾志輝等[4]認為,大學生皈依基督教的主要外在因素是社會環境和家庭承襲。趙付林等[5]指出,高校人文教育的缺失是大學生信仰基督教的重要成因。許雪蓮[6]調查發現,家庭傳承和社會環境是溫州大學生信仰基督教的首要原因。閆紅果[7]指出,大學生宗教信仰的主要外因是學校教育引導的缺位。二是對大學生信仰基督教的自身需求、動機等主觀因素分析。華樺[8]指出,大學生信仰基督教的路徑是由危機、認知、人際網絡共同推動的。霍昊[9]在調研中發現,“對基督教好奇”“對西方文化感興趣”和“尋求精神寄托”是大學生信仰基督教的主要動機。列寧曾指出:“同宗教作斗爭不應該局限于抽象的思想宣傳,不能把它歸結為這樣的宣傳;而應該把這一斗爭同目的在于消滅產生宗教的社會根源的階級運動的具體實踐聯系起來。”[10]習近平總書記在論述宗教工作時明確指出:“要加強對青少年的科學世界觀宣傳教育,引導他們相信科學、學習科學、傳播科學,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。”[11] 堅持馬克思主義無神論、反對有神論,是在思想理論領域為黨和國家培基固本的重要工作;進行馬克思主義無神論的宣傳教育,是為國家立心、為民族立魂的意識形態工作所不可缺少的內容[12]。總體而言,目前關于大學生基督教信仰形成機制的研究主要針對群體開展,深入到個體心理形成機制方面的研究較少。本研究從大學生基督教信仰心理形成機制的角度入手,從微觀層面分析大學生基督教信仰的心理機制并構建模型,具有兩個方面的現實意義。首先,為高校思想政治教育工作者有針對性地引導大學生形成正確的信仰提供現實可行的依據,對“有的放矢”做好大學生意識形態和思想政治教育工作具有重要指導意義。其次,大學生的身心正處在由不成熟向成熟發展的關鍵階段,容易受外界環境的影響,了解并剖析他們信教的心理形成機制,并從思想教育、宣傳引導和結合實際、解決問題維度入手,做好宗教信仰的教育工作,有助于信教學生深層次思考和客觀審視自我信仰的意義,更有助于廣大非信教學生正確認識基督教信仰,從而確立科學的人生信仰。

一、研究方法本研究堅持以馬克思主義宗教觀為指導。馬克思主義宗教觀關于宗教的本質、產生、發展、社會作用等基本觀點,集中體現了馬克思主義在宗教問題上的立場、觀點和方法。首先,馬克思關于宗教社會根源論的觀點,即宗教產生與存在的一大根源即社會根源這一異己力量,是其宗教思想最深刻之處。“廢除作為人民的虛幻幸福的宗教,就是要求人民的現實幸福。要求拋棄關于人民處境的幻覺,就是要求拋棄那需要幻覺的處境。”[13]2馬克思主義宗教觀認為,只有隨著實踐的不斷推進才能從根本上使人們不信仰宗教。依據這一觀點,解決大學生宗教信仰問題,要從解決大學生日常社會生活和學習中遇到的實際問題入手,消除大學生的現實困擾。其次,從心理學來理解馬克思主義宗教觀。“宗教是還沒有獲得自身或已經再度喪失自身的人的自我意識和自我感覺。”[13]1宗教是人對現實社會產生的心理反應,人類會經歷各種挫折、苦難,因而不安的靈魂、萎靡的精神、動蕩的心理都需要一種寄托。甚至,有時候人的精神世界需要被麻醉和釋放,以求解脫。可見,宗教反映了人性某種需要,人性有呼喚、超越、解脫等深層需要。從這個角度看,解決大學生宗教信仰問題,要從滿足大學生心理需要出發,幫助其實現內心的充實。

美國著名宗教社會學教授羅納德·L·約翰斯通[14]指出關于宗教信仰形成需要區分兩種人:一種人是一生下來就能使宗教觀念和宗教群體的實踐內在化;另一種人是要在其生命的某個時期經受一種皈依的過程才能實現宗教信仰的內化。根據我國大學生基督教信仰的具體情況,前者指具有家庭信仰,從小受洗禮的基督徒;后者則是后天信教的基督徒。社會學中分別稱其為“先賦的基督徒”和“自致的基督徒”[15]。信仰基督教的大學生主要是來自家族傳承,對于家族傳承的基督徒,他們的宗教信仰堅定,對其開展思想政治教育的重點是強化教育與宗教相分離、不在非法宗教場所參加活動等行為規則教育。而對于無基督教信仰的大學生,防止其在校期間從無基督教信仰,到選擇基督教信仰成為基督徒(以下稱之為“自致基督徒”),是高校思想政治教育尤其是宗教觀教育的重點。為了研究“自致基督徒”大學生的宗教信仰心理形成機制,課題組在浙江省9所高校(其中省重點建設高校3所,普通公辦本科院校2所,獨立學院1所,公辦高職院校2所,民辦高職院校1所;杭州高校6所,紹興高校2所,寧波高校1所)學生中尋找“自致基督徒”,共確定37名研究對象。37人中有研究生5人,本科生20人,專科生12人;男生16人,女生21人;浙江籍20人,外省籍17人;來自農村15人,城市22人;其中父母離異家庭7人。

在信仰基督教的學生中,由于“自致基督徒”數量較少,本研究選擇采用訪談調查法。課題組設計了訪談提綱,對37名“自致基督徒”開展半結構化訪談,從“信教前生活中發生了什么”“如何接觸到基督教”“接觸基督教過程中的心理、行為變化”“影響個體最終選擇信仰基督教的因素”“信教以后產生的變化”等角度,綜合觀測“自致基督徒”的信教歷程,研究他們信仰基督教的心理發展過程,分析使其皈依基督教的關鍵因素以及最終堅定基督教信仰的心理形成機制,提煉學生信教發展過程中的共同心理、行為變化因素,構建大學生基督教信仰心理形成機制模型。并據此提出相應的教育對策,為高校思想政治工作者做好大學生宗教信仰工作提供切實可行的依據和策略。

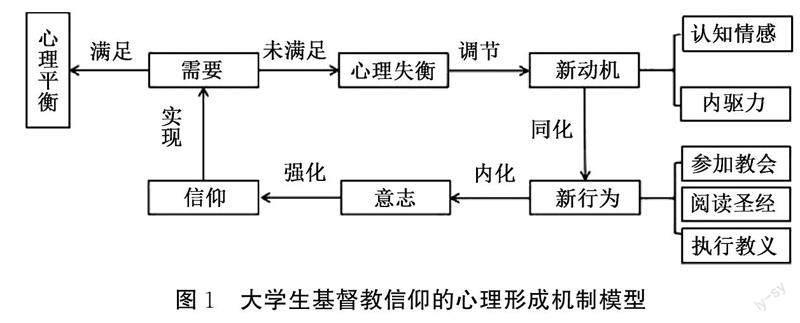

二、大學生信仰宗教的心理形成機制分析宗教信仰是指“信奉某種特定宗教的人們對所信仰的神圣對象,由崇拜認同而產生的堅定不移的信念及全身心的皈依。這種思想信念和全身心的皈依表現和貫穿于特定的宗教儀式和宗教活動中,并用來指導和規范自己在世俗社會中的行為。”[16]宗教信仰的形成是一個動態漸進反復的過程,包括宗教信仰動機的產生、對宗教文化和情感的認同,宗教行為的同化及其思想的內化,最終通過強化意志而形成宗教信仰。大學生信仰基督教通常經歷萌芽階段、調節階段、同化階段、內化階段和強化階段五個心理階段。

(一)萌芽階段:需求未滿足導致心理失衡需要是個體活動的力量源泉,是人類的不斷發展變化的內在動力。在需要未得到滿足時,可能導致個體心理失衡,由此引發一系列心理活動或行為去實現需求,通過調節再次保持心理平衡。美國心理學家馬斯洛提出了人的需求層次理論,他把需求分成五個層次,即生理、安全、社交、尊重和自我實現需求。大學生的需求主要包括第三層次的人際關系需求,以及第四、第五層次的學業成就需求和就業成就需求等方面。當學生在這些方面的需求未能得到滿足時極易導致心理失衡,進而使傳教者有機可乘。

1.人際關系需求

互聯網給人們帶來快捷便利的同時,也改變了人們的交往行為和交往方式。“握著手機、抱著電腦”已成為當代大學生的生活常態。特別是性格內向、不善交際的大學生,初入大學很難適應快節奏的大學生活,也難以融入各種學生組織。親人遠在他鄉、缺乏親密朋友、獨來獨往的生活方式,使得部分大學生很容易在心理上產生孤獨感和空虛感。正處在希望被集體認同接納年齡段的大學生,如果沒有得到應有的精神撫慰和人文關懷,容易走向“精神沙漠化”,也容易被宗教勢力所影響。訪談對象中有14人是因為人際關系需求不能得到有效滿足而加入基督教,這是大學生選擇信教的重要原因之一。

2.學業成就需求

當代大學生在年齡階段的顯著特征表現為心理尚不成熟、抗挫折能力差、危機防范意識弱等。面對自身學業、就業、情感甚至家庭等方面的壓力,很容易陷入人生迷茫期或低谷期。在社會普遍信奉教育改變命運的環境下,學生、父母和老師都注重學習成績,甚至把成績好壞作為評價一個人的主要方面,為此多數學生在學習上承受很大壓力。當在學習上承受過多壓力或面對學業失敗時,部分大學生很容易形成挫敗感甚至遭受心理創傷,失落、恐懼、迷茫感便油然而生。當遇到失敗和挫折時,部分大學生不僅缺乏應有的信心和勇氣,而且還缺少責任意識和擔當能力。有9名受訪對象表示:進入大學后,他們學業遇挫,變得迷茫無助,不知道如何追求正確的人生價值和人生目標,精神世界也處于信仰模糊甚至真空的狀態。學業需求未滿足的狀態往往成為基督傳教者傳教的有利時機。

3.就業成就需求

在“史上最難就業季”“史上最苦畢業季”等流行語盛行的背后,是中國高校的畢業生人數逐年升高、不斷創新高的事實。大學生還未踏出青春絢爛的校園、還未正式踏入社會的大熔爐,便提前感受到了“求職大戰”的殘酷競爭。面臨“畢業即失業”的糾結和焦灼,“好工作難求”已成為普遍共識,部分應屆畢業生的實際工作情況與心理預期差距較大。面對這種嚴峻的就業形勢,部分大學生能順應形勢,樹立“先就業再擇業”的理念。然而,部分學生卻持有“不將就”的擇業態度,這也使得大學生就業問題更加嚴峻,部分學生就業成就需求難以滿足,極易導致心理失衡、心理異常甚至產生心理危機等問題。有6位在畢業年級信教的受訪者反饋,當擇業遭遇挫折時,《圣經》中關于工作的教條教義能夠寬慰人,經人引導后吸引了他們的眼球,使他們相信基督教,并從中尋找安慰。

(二)調節階段:多重因素疊加形成新動機動機、興趣、理想、信念等傾向都是需求的不同表現形式[17]。宗教信仰具有慰藉功能,能滿足精神和物質不同層面的需求,多重因素疊加共同影響可以調節心理失衡,形成滿足需求的新動機。

1.基督教思想的傳播和滲透

基督教歷史悠久,對國際政治、社會、文化和哲學等領域產生了深遠的影響。雖然中國提倡“無神論”、堅持馬克思主義的指導地位,但是在基督教有組織的傳播滲透下,我國信教人數呈不斷上升趨勢。基督教組織不僅每周日有一次“做禮拜”常規活動,還有慈善捐贈活動、神學院授課、技能培訓、心理開導等輔助活動,將基督教教義和圣經要義滲透到每個教徒的日常生活,以此堅定他們基督教信仰的意志;而且教會組織還會利用網絡、書籍、路邊宣傳、教徒與非教徒之間對話等渠道傳播基督教知識,潛移默化地影響廣大民眾。受訪者均表示在信教之前和信教過程中“不止一次接受到傳教信息”,可見傳教力量不容小覷。

2.基督教思想的認知和包容

大學生正處在從青春期走向成熟的特殊發展階段,心智可塑性極強,在“兼容并包”“美美與共”的中華優秀傳統文化潛移默化的影響下,部分大學生對基督教文化持有理解或認可的態度。一方面,互聯網高度發達為大學生了解基督教提供了便利。16位受訪者接觸基督教正是從網絡開始,通過一些傳福音網站,開始對基督教活動關注;再通過閱讀《圣經》,了解基督教的教義,教徒“線下的指導”也會很快跟上,這對大學生接納基督教起到重要的作用。另一方面,基督教宣揚的“向善、包容、謙卑”思想與中國傳統的社會道德要求是同向的,基督教主張“我們不是自己的主人,唯有耶穌可以幫我們解決問題”,這些思想被大部分受訪者接受,讓這些陷入困境的學生得到心理安慰。

3.基督教信仰的內驅力

內驅力是有機體在需要的基礎上產生的一種內部推動力[18]。追求信仰的內驅力源于人的需求。對基督教思想文化的認可為大學生提供信教基礎條件,而《圣經》、耶穌復活等基督教的神秘使學生充滿好奇。32%的受訪者是由于認知的內驅力促使其去了解宗教世界;而68%的受訪者是因為受自我改變、自我發展的內驅力驅動,希望通過信仰基督教的方式來改變自身危機或困境的需求。有研究發現,大學生信仰基督教的人數比例與年齡增長整體上呈正相關的態勢[7]。年級越高,大學生面臨的就業、升學等壓力越發凸顯,信仰基督教的人數也逐步增加,改善人際關系、提高學業成就和就業成就等需求正是選擇信仰基督教的重要內驅動力之一。

(三)同化階段:新動機同化為新行為在社會心理學中,同化是指個人或團體因與另一文化團體直接生活在一起,采納其態度與價值、思想的模式、行動的習慣[19]。新動機同化新行為,對于大學生而言,主要通過內部家庭成員和外部社會成員同化兩種形式。一是內部家庭成員同化,有些學生的家庭成員是虔誠的基督教教徒,大學生個體從小耳濡目染、由淺入深、循序漸進地踏入了基督教的世界。他們在接觸教會后,慢慢地模仿接納基督教教徒的信仰態度和行為習慣,進而自己形成誦經、參加教會、禱告等行為;二是外部社會成員同化。37名受訪者均屬于這一類,他們在進入大學之前并沒有正式接觸過基督教,對基督教也并不了解。他們試圖改變現狀,提高自我,嘗試與基督徒接觸,參與基督教會、誦經、牧師分享圣經故事,慢慢地養成每日早上禱告和每周日參加教會活動的生活習慣,行為上被同化。

(四)內化階段:新行為內化為意志內化在社會心理中是指個體原有的態度與所認同的態度協調的結果,是以認知成分為基礎的,最后轉化為穩定的心理傾向[19]。內化是一種思想上的認可,信教學生通過被動參與教會活動和執行教義,在宗教思想潛移默化的影響下慢慢會接受基督教的價值觀。例如,認同基督教的原罪說思想。這種思想內化為一種意志就可以使信教學生逐步內化吸收教徒的行為和思維方式。受訪者中有14人表示信教時曾遭受不信教父母親友的反對、遭受旁人的非議,會有內心的掙扎和糾結,有時候也會因為自己的私事不愿參加每周日的教會活動。但是,這些受訪者經常被陌生基督教徒彼此之間強大的信任和善意所感動,因此堅定了自己對基督教的信仰,并相信基督教文化是友愛的、包容的、善意的,能使人變得更好的宗教文化。

(五)強化階段:意志強化為信仰 信仰的形成不是一蹴而就的,而是在不斷強化作用下形成的。大學生信教者在教會組織營造的特殊環境里參與宗教儀式,從心理上感受著來自基督教的神圣親和力,維持著人們的追求之心、皈依之心,從而形成了一種宏大的態勢氛圍,強化了人們的宗教意識[20]。大學生信教者的性格轉變、人際關系改善或者危機解決等情況都會強化其信仰。基督教堅定地認為上帝是博愛的,耶穌曾號召自己的教徒“我賜給你們一條命令,乃是叫你們彼此相愛;我怎么愛你們,你們也要怎么愛別人,彼此相愛”,所以基督教教徒們大多能做到尊重愛護別人、真誠待人。正是如此,有91.2%的受訪者表示在皈依基督教后,認為自己成為“神的兒女”并享受著神的祝福,從而得到精神的力量,明白了為什么要去包容、幫助別人,不再抱怨自己做了很多事情,而是覺得自己很幸福的原因在于他們時刻都覺得自己有神的祝福、自己可以承擔更多。

大學生基督教信仰心理形成機制是一個漫長、漸進、反復的動態過程,信教學生一般是因為需求不滿足導致心理失衡,通過多重因素接觸認識基督教,在信教同伴言傳身教、參與教會活動切身體驗等過程后逐漸被同化,進而吸收基督教思想內化為個人意志,最終由文化認同、思想認同并覺得自身危機得到化解、情況得到改善而堅定基督教信仰。基于此,本文提出了大學生基督教信仰的心理形成機制模型,如圖1所示。

三、預防大學生信仰宗教的教育對策預防大學生信仰宗教的教育對策,要緊密結合上述個體宗教信仰形成過程中的五個階段特征,圍繞思想教育與宣傳引導相結合、聯系實際與解決問題相結合的思路設計教育舉措。習近平總書記指出:“青少年思想政治教育是一個持續的過程,要針對青少年成長的不同階段,有針對性地開展思想政治教育。思想政治教育要取得良好的教育效果必然需要選擇切實可行的方法。”[21]在教育宣傳引導層面,教育者要立場堅定地宣傳無神論思想,弘揚社會主義核心價值觀,糾正思想誤區,矯正不當行為。在解決實際問題層面,教育者要善于發現學生遇到的學業、就業、人際關系等困難和問題,整合校內外各方資源,滿足學生實際需求,幫助學生從困擾中走出來。因此,有效處理大學生基督教信仰問題,可以通過預防教育法、需求滿足法、心理疏導法、行為矯正法和感染教育法,引導當代大學生理性看待基督教,妥善解決現實需求。

(一)預防教育法:增強思想政治教育先導性,截斷學生涉教途徑

預防教育就是針對人們可能或將要發生的思想問題與行為偏向,事先進行教育,防止思想與行為偏向發生,或將思想問題或行為偏向進行引導與轉化[22]。高校要高度重視基督教信仰教育與引導工作,一方面要預防基督教思想在校園內傳播,杜絕基督教思想滲透;另一方面要采取有效的防范措施,預防大學生產生加入宗教的思想并發生相應的行為。要充分發揮思政課程主渠道主陣地作用,有機融合“課程思政”覆蓋面廣泛、內容生動靈活的優勢,加強在課堂教學中的預防教育;要充分發揮好輔導員、班主任的主力軍作用,通過主題教育活動、團日活動、班會等形式開展預防教育;要充分發揮學生干部和學生黨員“信息源”作用,及時反饋學生的思想動態。教育者使用預防教育法,增強思想政治教育的先導性,能切實有效地杜絕基督教思想在大學生群體中的滲透與傳播。

(二)需求滿足法:增強思想政治教育實用性,滿足學生實際需求

通過訪談發現,大學生之所以會加入基督教,大多數是因為在人際關系需求、學業成就需求和就業成就需求等個人成長發展方面未得到滿足。因此,思想政治教育要立足于解決學生實際需求。需求滿足法是通過理性分析個體合理需求,落實針對性舉措,切實滿足個體需求的工作方法。通過加強情商教育、開設人際關系處理公選課等途徑提升大學生人際交往能力,著力改善大學生寢室人際關系。加強學業指導,重點關注學業預警學生,落實學業困難學生幫扶措施。對考研學生開展課程指導、復試輔導和心理賦能等全方位支持。利用好校內師資、校友資源和企業資源,開展全過程的職業生涯規劃指導,加大實習實訓培養力度,提升學生擇業就業能力,幫助解決學生因就業問題帶來的困擾。

(三)心理疏導法:增強思想政治教育人文性,解決學生心理困惑

心理失衡是很多“自致基督徒”開始接觸和加入基督教的先決狀態,因此,在教育引導中運用心理疏導方法,解決其心理失衡問題顯得至關重要。而心理疏導,“就是教育者與受教育者在建立良好關系的基礎上,圍繞心理問題,相互理解、溝通、引導,達到消除心理障礙,促進身心健康的一種方式”[23]。通過心理疏導法可以改變大學生對現實生活的認知、信念、情感、態度和行為等,解決學生在社會生活中出現的心理困惑。高校在信仰教育中運用心理疏導法可以凸顯其人文關懷,不僅可以幫助信教大學生揭開基督教教義中為人處世要寬容、要懂得為他人著想的神秘面紗,也利于調節學生心理狀態和滿足其需求,防止宗教思想在學生中乘機而入。高校要對大學生心理健康教育機構設置做進一步完善,并不斷提升心理健康教育師資的業務水平,確保心理疏導法的有效實施。

(四)行為矯正法:增強思想政治教育操作性,矯正學生不當行為

為解決大學生的各種心理問題和行為問題,可以使用行為矯正法,它主要包括對不適行為的干預和處理,也包括對良好行為的培養與鞏固。矯正大學生涉教行為,首先要善于發現學生的思想行為變化,依托輔導員、班主任、學生干部和寢室同學等多層次多渠道,及時掌握學生涉教信息,比如安裝涉宗教信仰內容的App、閱讀宗教讀物、參與信教學生聚會、去教堂做禮拜等行為;其次要積極干預處于起步階段的基督教接觸行為,開展行為矯正工作,弄清問題行為的來龍去脈,制定矯正方案,落實具體矯正措施,對行為矯正實施跟蹤記錄;再次要積極引導,培養良好行為,如有意識地建立社會支持系統,提升求助意識和能力,遇到困擾學會向老師、朋友、同學和心理咨詢中心等社會資源求助,而非向基督教等宗教組織求助,養成正確的尋求社會支持的行為習慣。

(五)感染教育法:增強思想政治教育引領性,豐富學生文化生活

感染教育法,是人們在無意識和不自覺的情況下,受到一定感染體或環境影響、熏陶、感化而接受教育的方法[22]。高校信仰教育,一方面可以運用形象感染和群體感染教育,樹立典型,發揮黨員先鋒作用,以潤物無聲的方式引導大學生認識信仰的本質和規律,以科學理性的態度對待信仰問題,增強信仰選擇能力。另一方面,加強校園文化建設,通過藝術感染,陶冶學生道德情操,豐富學生精神生活。用主流校園文化占領大學生精神文化的舞臺,防止基督教等宗教文化滋生蔓延。校園文化建設要始終堅持主流價值觀,牢牢掌握意識形態主陣地,防止基督教等非主流價值文化在校園文化中有可乘之機。同時,要充分發揮中華優秀傳統文化在大學生成長中引領人和塑造人的作用,讓主流思想文化剝去基督教神秘的外衣,讓大學生認清基督教的本質。只有這樣才能防止基督教傳播者“見縫插針”,更好地抵擋基督教文化在高校的滲透。

四、結語大學生基督教信仰心理形成機制基本解析了“自致基督徒”從不信仰基督教到信仰基督教的動態發展過程。該過程始于大學生個體需要未滿足導致心理失衡,終于形成基督教信仰后需要得到滿足,進而達到大學生心理平衡。本文以基督教信仰為例,從構建的大學生宗教信仰心理形成機制模型可見,預防學生在校期間選擇信仰宗教,關鍵在于源頭治理,高校要充分關注學生實際需求,采取切實舉措,通過預防教育法、需求滿足法、心理疏導法、行為矯正法和感染教育法等思想政治教育方法引導當代大學生理性看待宗教、妥善解決現實需求,有效處理大學生宗教信仰問題。囿于時代發展和大學生宗教信仰形勢的不斷變化,本文提出的五種教育方法尚不能完全解決預防學生選擇宗教信仰的問題,今后可展開進一步探討,擴大研究樣本,深化定量分析,完善教育引導的工作方法,并深入基督教以外其他各種宗教信仰學生群體開展調查分析,不斷健全教育對策體系,著力把大學生培養成中國特色社會主義事業的合格建設者和可靠接班人。

參考文獻:

[1]央廣網.習近平出席中央統戰工作會議并發表重要講話[EB/OL].(2015-05-21)[2023-10-07].http://china.cnr.cn/news/20150521/t20150521_518602848.shtml.

[2]劉剛.高校思想陣地博弈:新時期大學生宗教信仰問題反思[J].當代青年研究,2019(6):85-90.

[3]中華人民共和國國務院新聞辦公室.中國保障宗教信仰自由的政策和實踐[EB/OL].(2018-04-03)[2023-10-07].https://www.gov.cn/xinwen/2018-04/03/content_5279419.htm.

[4]曾志輝,吳韻.大學生基督徒信仰現狀、皈依原因及其對策探究:基于廣東財經大學的抽樣調查[J].廣東省社會主義學院學報,2020(3):61-65.

[5]趙付林,楊秋萍.從大學生信仰基督教的成因看高校人文教育的缺失[J].高等函授學報(哲學社會科學版),2012,25(9):46-47.

[6]許雪蓮.溫州市大學生信仰基督教現狀及對策[J].當代青年研究,2017(5):95-101.

[7]閆紅果.大學生基督教信仰熱調查[J].當代青年研究,2017(5):90-94.

[8]華樺.大學生信仰基督教的原因與路徑分析[J].中國青年研究,2010(11):75-80.

[9]霍昊.大學生信仰基督教認識研究[J].教育理論與實踐,2018,38(33):33-35.

[10]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局.列寧選集:第2卷[M].北京:人民出版社,2012:250.

[11]習近平.論堅持黨對一切工作的領導[M].北京:中央文獻出版社,2019:172.

[12]本刊記者.把握好宗教信仰自由和意識形態斗爭的關系:訪教育部高等學校科學研究發展中心田心銘研究員[J].馬克思主義研究,2023(1):20-29.

[13]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局.馬克思恩格斯選集:第1卷[M].北京:人民出版社,2012.

[14]羅納德·L·約翰斯通.社會中的宗教:一種宗教社會學[M].袁亞愚,鐘玉英,譯.8版.成都:四川人民出版社,1991:75.

[15]華樺.大學生信仰基督教狀況調查:以上海部分高校大學生為例[J].青年研究,2008(1):27-34.

[16]徐玉成.宗教政策法律知識答問[M].北京:中國社會科學出版社,1997:2.

[17]袁曉松.論心理需要是宗教信仰的一個深層動力和重要原因[J].內蒙古師大學報(哲學社會科學版),1995(4):34-40.

[18]莫雷.教育心理學[M].北京:教育科學出版社,2007:232.

[19]鄭全全.社會心理學[M].北京:機械工業出版社,2014:89.

[20]方文.馬克思主義宗教觀視閾中的思想政治教育機制研究[D].蘇州:蘇州大學.2010:60.

[21]習近平.堅持黨的領導傳承紅色基因扎根中國大地走出一條建設中國特色世界一流大學新路[N].人民日報,2022-04-26(001).

[22]鄭永廷.思想政治教育方法論[M].北京:高等教育出版社,2018:219.

[23]《思想政治教育學原理》編寫組.思想政治教育學原理:第二版[M].北京:高等教育出版社,2018:219.

(責任編輯:陳麗瓊)