山巔行走:晉東南山地景觀認知途徑芻議

安介生

(復旦大學 中國歷史地理研究所,上海 200433)

地理景觀認知途徑與方法,對于現代地理學者而言,并不是一件新鮮的事。“觀察是地理學的基礎”,野外考察是地理學家進行科學研究的主要方式之一。①語見德國地理學家彭克1906 年演講題目《觀察是地理學的基礎》,[英]羅伯特·迪金森著:《近代地理學創建人》,北京:商務印書館,1980 年,第125 頁。迄今為止,較為完善的、強調科學性的實地調查方法已經相當成熟,并且被應用于不少學科的建設與實踐之中。[1]其實,實地調查,對于中國古人而言,也不是什么新鮮的事,從西漢的大史學家司馬遷到明代的大旅行家徐霞客,中國歷史上以科學研究為目的的、從事實地觀察與地理調研的學者不計其數。然而,中國古人或古代學者是如何進行實地考察的,即中國古代地理研究者進行實地觀察與調研的具體途徑與方式,則是一個地理學史上躲不開的話題。

山西地區是華夏古代文明的重要發祥地之一,晉東南山地也很早進入漢語古文獻的記載之中,《尚書·禹貢》中就有不少關于晉東南山脈的記載,并以此類山脈作為分劃冀州乃至天下的重要分界線。這也足以證明,中國古人很早對于晉東南山地開始了實地考察并積累了相當豐富明確的地理知識。隨著時間的推移,中國古人關于晉東南山地的認知也在逐步推進之中。而具體實地考察路徑與方式的不同,在很大程度上又決定了文獻記載的話語敘述角度與客觀內容。從這種角度來講,地理考察路徑與方式的研究,是我們重新解讀古代地理文獻的一大關鍵。

因為古代文獻的大量散佚,我們很難全面了解古人的觀察及記錄的實際情況,只能根據現有的文獻提供的信息進行探討。以太行山為例,今天人們所津津樂道的所謂“太行八陘”,就與我們所說太行山地理認知與實地考察途徑有著極為密切的關聯,也包含了對于晉東南山地的探知。這種探知雖然只是談及古代穿越太行山的交通道路,但是,與古人地理考察的方式及方法密切相關,重新解讀“太行八陘”,可以為我們解讀古人如何觀察與記載晉東南山地景觀提供具有啟發意義的“鎖鑰”。

一、群山疊翠:以晉東南地區陽城縣境山脈景觀為例

從《禹貢》開始,古代知識界對于晉東南山地的認知已進入了一個相當全面的程度。我們可以清晰地看出,《禹貢》①本文所引《尚書·禹貢》內容,參見侯仁之主編:《中國古代地理名著選讀》(第一輯)顧頡剛注釋《禹貢》,學苑出版社,2005 年。關于河東(山西)地區地理與交通狀況有著兩條敘述線索或行走路線:

一是以冀州為核心的一條線索:“冀州:既載壺口,治梁及岐。既修太原,至于岳陽……”

一是以黃河與太行山為主干的一條線索:“導岍與岐,至于荊山,逾于河;壺口、雷首,至于太岳;底柱、析城,至于王屋;太行、常山,至于碣石,入于海……”[2]1—54

第一條行走路線是從山西西南部而沿山北上,經過壺口、雷首等,直到岳陽(或稱太岳)。第二條行走路線則是由晉西南而東企,登上太行山脈,沿著太行山系方向,一直到海。根據顧頡剛等先生的研究成果,《禹貢》作者應該是秦國人或西北人,因為對于西北及華北地區的山系、河道等自然狀況最為熟悉,敘述內容也最為清晰。顧先生指出:

《禹貢》作者和籍貫同山經作者一樣,可能是秦國人,因此他對于陜西、甘肅、四川間地理最明白,其次是山西、河北、河南。[2]4

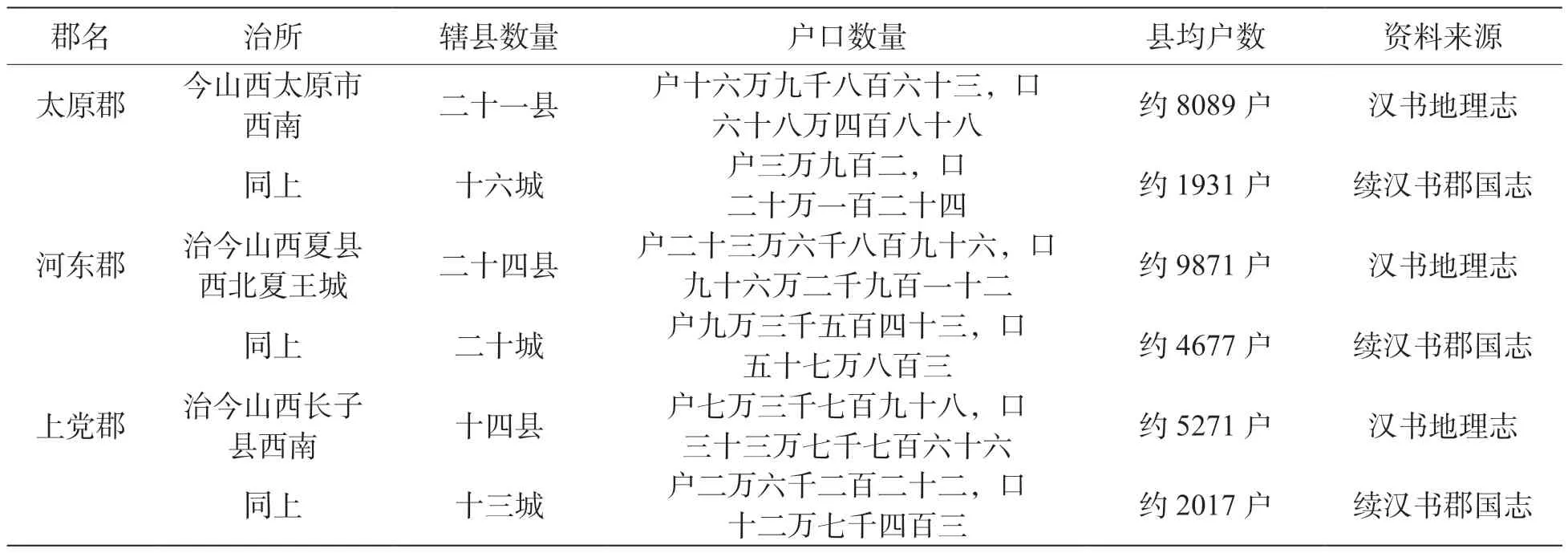

晉東南地區的開發完成得很早。秦漢統一時代,在今天山西境內設置了三個大郡,即河東(治今夏縣西北)、太原(治今太原市西南)、上黨(治今長子縣西南),其實就是占據了三個山西大的亞區。河東郡為晉西南的代表,太原郡是晉中的代表,而上黨郡則是晉東南的代表。值得注意的是,至秦漢時代,我們很難看出當時三大郡之間存在多少開發程度上的差異。太行、呂梁兩座宏偉山系夾峙,其間數個盆地相連,是山西地區地理地貌的最主要特征。晉東南地區是高原山地風貌為主的山地區域,河東與太原則分別為盆地地貌。在早期開發中,山地地貌并沒有成為晉東南地區的嚴重阻隔或不可逾越的障礙。

表1 兩漢時期山西境內諸郡簡況表

山西陽城縣,古稱“濩澤”。在古文獻中,“濩澤”一名,與“雷澤”相通,最早出現于《竹書紀年》之中,如周顯王十七年,“晉取玄武濩澤”。原注文云:“即雷澤舜漁處。”[3]清代學者徐文靖又指出:

箋按:《(漢書)地理志》河東有濩澤縣。《初學記》引《墨子》曰:舜漁于雷澤,在濩澤縣西。《穆(天子)傳》:天子四日,休于濩澤。郭(璞)注曰:今平陽濩澤縣是也,濩澤故城,在今澤州陽城縣西二十里。[4]

秦及兩漢時期,濩澤縣屬于河東郡,為其屬縣之一。《漢書地理志》“河東郡濩澤縣”下:“《禹貢》析城山在西南。應劭曰:有濩澤,在西北。”《續漢書郡國志》“河東郡濩澤縣”下:“侯國,有析城山。”可見,析城山與濩澤是濩澤縣的最突出的地理景觀。至兩晉時代,濩澤縣改屬平陽郡。《晉書地理志》“平陽郡濩澤縣”稱:“析城山在西南。”唐天寶元年(742 年),改名陽城縣,隸屬于澤州。根據《元和郡縣志》的記載,自北魏道武帝始置建興郡,后改為澤州,曾治于濩澤縣,“澤州”之名,即來源于濩澤。該《志》“澤州陽城縣”下對其沿革進行了系統性的回顧:“本漢濩澤縣,屬河東郡,因濩澤為名也。隋改屬澤州。天寶元年,改為陽城縣。析城,在縣西南七十五里。濩澤,在縣西北十二里。《墨子》曰:‘舜漁于濩澤。’”[5]424—425

古文獻中對于晉東南地區山脈及山勢的記載,始于《尚書·禹貢》:“導岍及岐,至于荊山,逾于河;壺口、雷首,至于太岳;底柱、析城,至于王屋;太行、恒山,至于碣石,入于海。”歷代學者對于晉東南地區山脈的記述也相當多。我們可以明顯看到,上述記載,就指明了一條從冀州(即山西西南部)出發,沿著諸多山脈直至東部大海的路線,即從底柱、析城、王屋、太行、恒山、碣石,以入于海。元代學者吳澄《書纂言》卷二釋之曰:

太行連亙河北諸州,澤州之晉城,陸(潞)州、懷州之河內、武涉、修武,以至于河北境,皆太行所經,故太行在河北,為天下之脊。恒山,北岳也,在漢常山郡上曲陽縣西北。入于海,言山傍之水皆入海也。[6]

可見,古人已經指出,《禹貢》之言實有深意。“山傍之水”,應該是太行山系與黃河水系相通相伴,最后直通到大海。現代著名學者顧頡剛先生指出:

我們知道,《禹貢》不是大禹時代的真實紀錄,至少應相信是戰國時人的作品,他把冀州為中心,使其他八州之交通,均殊途而同歸;再把下面的導山、導水兩章配合起來,就是中國最早的系統的地理書。[2]32

但是,筆者以為,我們不能低估中國古人在早期地理認知上所做出的艱苦努力,如果沒有大量的實地勘察,這些地理認知便無從得來。又如至北朝時期,酈道元《水經注》就對于濩澤縣山水狀況已經有了一個相當全面的記載。“析城山在河東濩澤縣西南。”[7]3349又沁水“又南過陽阿縣(治今山西陽城縣西北)東”下有云:

……陽泉水又南,注濩澤水。又東南,有上澗水注之。水導源西北輔山,東徑銅于崖南,歷析城山北。山在濩澤南,《禹貢》所謂“砥柱、析城至于王屋”也。山甚高峻,上平坦,下有二泉,東濁西清,左右不生草木,數十步外,多細竹。其水自山陰,東入濩澤水。濩澤水又東南,注于沁水。[7]824—825

然而,在酈道元《水經注》之后,我們看到,自秦漢到元明,人們對于澤州陽城地區的地理狀況的認知卻長期停留在一個較為淺顯的水平之上。析城山是一座巨大的山脈,跨越于晉豫數個行政區之間。如《元和郡縣圖志》卷五“河南府王屋縣”下:“析城山,在縣西北六十里,峰四面,其形如城,有南門焉,故曰析城。”[5]135又《太平寰宇記》“陽城縣”下:“析城山,在縣西南七十五里。《禹貢》曰:‘底柱、析城,至于王屋。’應劭注《漢書》云‘析山在陽城西南’,即此也,山頂有湯王池,俗傳湯旱祈雨于此。今池四岸生龍須綠草,無林木。”[8]920宋代學者王應麟也在《詩地理考》卷六中稱:“析城山,在河南府王屋縣(原注:今屬孟州)西北六十里。峰四面,其形如城,有南門焉,故曰析城。在澤州陽城縣西南七十五里。”[9]362可見,上述這些內容,基本上沒有超出《水經注》的地理認知水平。馬端臨《文獻通考》“澤州”下指出:“《禹貢》:底柱、析城,至于王屋、太行。皆在州境,是全有太行之險固。靖康后,沒于金,金隸河北東路。”[10]2482直到明代,人們對于陽城地區的地理認知并沒有很大的提升。如《明一統志》卷二一“澤州”下載陽城境內也僅有王屋、析城、崦山等三山。[11]

時至清代,地理認知實現了巨大的飛躍,地方性山川知識極大地豐富起來,中國山水文化發展也進入了一個嶄新的階段。在晉東南山水環境認知中,當時的士大夫階層付出了不少的努力。清代名臣陳廷敬就是一個例子。陳廷敬,字子端,號說巖,澤州人,順治戊戌進士,改庶吉士,授檢討。“午亭為陳氏陽城別業,因《水經注》所載沁水徑午壁亭而名,所謂午亭山村也。”[12]提要其所著《午亭文編》收錄了不少反映當地山水狀況的詩篇。如陳廷敬《析城山》一詩云:

河東形勝古王畿,蒲坂南來迭嶂奇。禹貢山川連底柱,唐風宮室盡茅茨。

陰埋半嶺云車過,翠入中峰雨腳移。極目下方千萬壑,樵村歸路客先知。[12]卷八

又《析城道中望樊山》一詩云:

松云縹緲倚高空,無數煙巒遠望通。底柱三山皆拱北,太行千里盡回東。

登臨早識隨刊意,開辟深知造化功。家向翠微多處在,芙蓉九點落當中。[12]卷十五

當然,當時的通志及地方志典籍保存了當時最為宏富的地理知識。如乾隆《欽定大清一統志》“澤州府”下所載陽城縣境內諸山就多達19座,如:

小天壇山,在陽城縣東二十里,一峰聳峙,東瞰沁流,形類王屋。

嶕峣山,在陽城縣西,一名焦燒山。《水經注》:鹿臺山水歷焦燒山東。《隋書地理志》“濩澤縣”:有嶕峣山。《寰宇記》:在陽城縣西三十里。

畫山,在陽城縣西三十五里,山形如畫,前為營匠山。

臥虎山,在陽城縣西四十里,亦名伏虎山,形似臥虎山,陰有萬松堂,宋刺史楊廷秀有記。

峰山,在陽城縣南四十五里,高平寬廣,可以耕牧。

底柱山,在陽城縣南五十里。山有三峰,中峰最高秀,其下皆土,惟起峰處,皆石,若柱然。按《禹貢》:底柱在析城之西。今自此山西南至析城三十里,又西南至王屋五十里,道里不合。古底柱在今陜州陜縣大河中流,其形如柱者是也。

白巖山,在陽城縣北三十里,亦名龍巖。其形方正,嶺有石梁,更上平廣三十畝。復承大巖壁立數千仞,中虛,有古剎,東有小石龕。

崦山,在陽城縣北三十里,上有白龍潭及白龍神祠,東接方山。

小崦山,在陽城縣東南二里,懸崖峭壁,下臨澤水。

望漭山,在陽城縣東南四十里,一名王莽山。《通志》:山北嶺高處,曰北立門。南嶺曰南立門。半山一峰壁立,俗名系馬樁,有試劍峰。石崖對峙。洪峪水流其中。

小寨山,在陽城縣東南五十里,勢極高聳,沁水繞其東,有鳥道,僅可容趾。

孤山,在陽城縣東南八十里,環萬山中,孤峰突兀,旁有聚落,名皂軍垛口,為懷、澤間要沖。

麻樓山,在陽城縣西南四十里,有三峰,峭拔若筆架,相距四五里,不相連屬。

析城山,在陽城縣西。(下略)

盤亭山,在陽城縣西南八十里,一名塔樓山。諸峰亭亭,次第環列,右為鐵盆障,中有石泉。

云蒙山,在陽城縣西南八十里,峭壁危巖,有石龕,鳥道可通。

王屋山,在陽城縣西南一百里。《寰宇記》:《仙經》云:王屋山有仙宮洞天,廣三里,號曰小有清虛洞天。山高八千丈,廣數百里,大行、析山為佐命,中條、鼓鐘為輔翼。三十六洞,小有為群洞之尊;四十九山,王屋為眾山之最。《縣志》:一名天壇山。南跨河南濟源縣,西跨絳州垣曲縣界。

史山,在陽城縣東北三十里。《通志》:山南北相連,綿亙數十里,產鐵。其西五里,有金裹谷堆,下亦有鐵礦。

靈通山,在陽城縣西北五十里,山深徑僻,下有黒龍廟。半山有風洞,常以石掩,少隙則颷發甚厲,人不能近。[13]①筆者注:嘉慶《大清一統志》卷一四五《澤州府》下“山川”所記與此相同,參見王文楚等點校:《大清一統志》卷一四五,上海古籍出版社,2022 年。

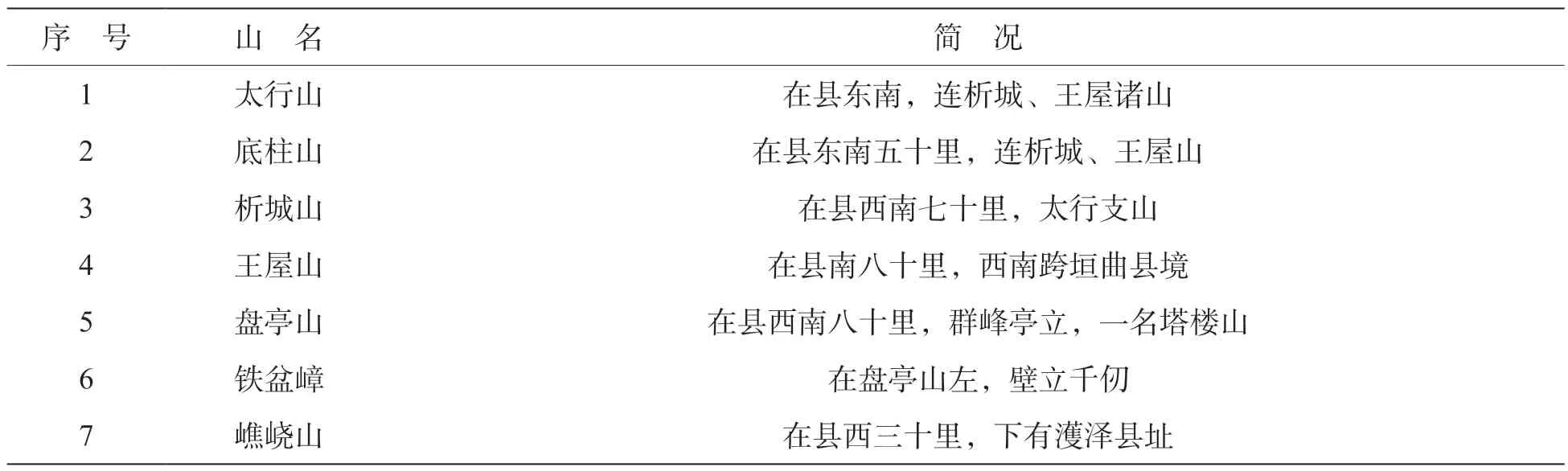

雍正《山西通志》所載則更為詳細,其記述陽城縣境內山嶺數量多達35 座(參見下表2)。[14]卷二三

表2 雍正《山西通志》卷二三所見陽城縣諸山

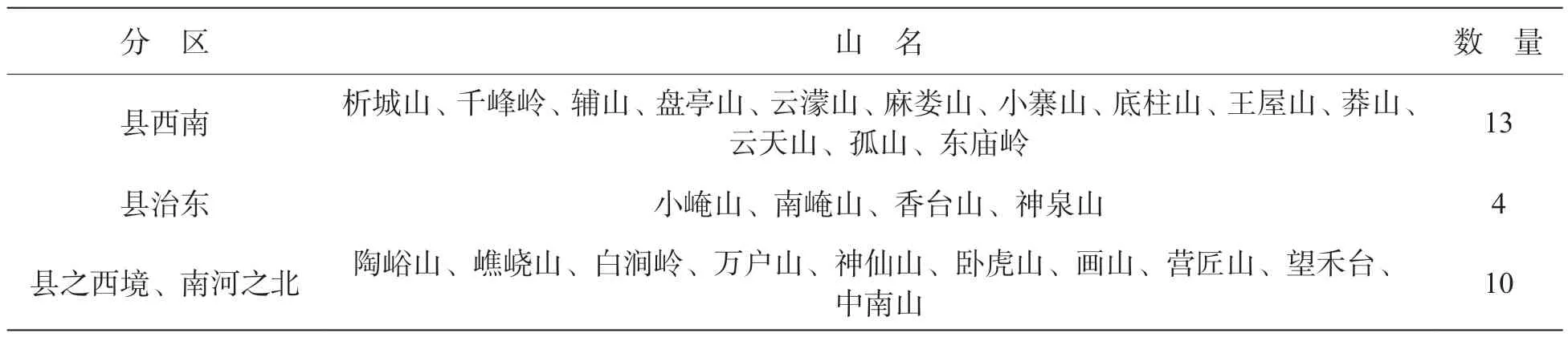

比較而言,同治《陽城縣志》記載山地狀況最為翔實。撰著者特別指出:“《舊志》志山,淆雜無序,今以沁水、陽泉水、南河水、桑林水為限,列為五條。”其所載山嶺數量多達40 余座,茲不一一臚列,而根據其方位進行歸類(見下表3)。

表3 同治《陽城縣志》卷三《方輿·山川》所載諸山簡表

二、行走山巔:傳統時代山地景觀認知路徑分析

歷史時期關于山川情況的地理知識在于不斷累積之中,人們對于晉東南山地的認識也不例外。太行山,又名“大行山”,在先秦時代已名聞天下,“愚公移山”故事廣為流傳。[15]如以太行山為“天下之脊”的說法起源很早。先秦時期,張儀游說楚王,稱常山為“天下之脊”。《史記》卷七十《索隱》稱:“常山于天下在北,有若人之背脊也。”《史記正義》亦稱:“古之帝王多都河北、河東故也。”宋代學者王應麟在《通鑒地理通釋》卷五中稱:“太行山,在懷州河內縣(治今河南沁陽縣)西北(原注:亙十州之界),連亙河北諸州(原注:始于懷而達于幽),為天下之脊。”[16]126南宋大思想家朱熹也多次談到太行山,如稱:“且太行山自西北發脈來,為天下之脊,此是中國大形勢。其底柱、王屋等山,皆是太行山腳。今說者分陰陽,列言‘導岍及岐,至于荊山’。山脈逾河而過,為壺口、雷首、底柱、析城、王屋、碣石,則是荊山地脈,卻來做太行山腳。其所謂‘地脈’尚說不通,況《禹貢》本非理會地脈耶?”[17]顯然,朱熹所謂的“天下”是相當狹隘的。

時至清代,傳統知識界人士對于太行山地理認識有了很大的提升,如雍正《山西通志》卷二十三《山川七》“澤州鳳臺縣(治今山西晉城市)”下載稱:

太行山,在縣南三十里,天井關、橫望嶺,諸峰雄峙,為山總會。西南接砥柱、析城、王屋,又西迤,姑射、中條、雷首,東北跨陵川、壺關、潞城、黎城、遼州、和順、武鄉諸州縣。又東為燕山,至碣石,綿亙數千里。隨地異名,北岳霍山、五臺、句注、蘆芽,皆其支脈。海內名山,繇崑侖而下,當以此山為第一云。[14]卷二十三

然則,我們更感興趣的是,中國古人是如何獲取這些地理知識的?即古人是如何獲取這些山脈與山地知識的?前人關于晉東南山地的論述是否存在問題?如以往談論太行山時,往往集于于所謂“太行八陘”。清代學者胡渭在《禹貢錐指》卷十一上指出:

天下之山莫大于太行,然亦必有所止。《經》曰:太行、恒山,至于碣石。決無越恒山而仍為太行之理。《元和志》云:連山中斷曰陘。《述征記》曰:太行首始于河內(郡,治今河南武陟縣),自河內北至幽州,凡有八陘。第一軹關陘,第二太行陘,第三白陘,此三陘今在河內。第四滏口陘,在鄴西;第五井陘,第六飛狐陘,一名望都關,第七蒲陰陘。此三陘在中山,第八軍都陘,在幽州。《述征記》,郭緣生所撰也。《括地志》云:太行山連亙河北諸州,凡數千里,為天下之脊。[18]

通常,我們看到古人對于“陘“的解釋,最早出于《爾雅》:即“山絕,陘。”郭璞注曰:“連山,中斷絕。”[19]141《元和郡縣圖志》所謂“連山中斷曰陘”,正是承襲了《爾雅》的說法。[5]444以后《初學記》《太平寰宇記》《禹貢錐指》等書均沿襲了這種說法。在古文獻中,描述最詳盡,然而偏差也是最大的記述是宋人程大昌之《北邊備對》。根據《宋史·儒林傳》,程大昌為徽州休寧(治今安徽休寧縣)人,紹興二十一年(1151 年)進士,應該沒有考察過太行山。[20]程大昌在《北邊備對》曰:

太行山,南自河陽懷縣迤湟北出,直至燕北,無有間斷,此其為山不同他地,蓋數千百里,自麓至脊,皆險峻,不可登越,獨有八處,粗通微徑,名之曰陘。居庸關者,其最北之第八陘也,此陘東西橫亙五十里,而中間通行之地,才闊五步。[21]

在這里,程大昌以為,太行山脈連綿不絕,體量巨大,山體長達數千百里,而且,險峻不可登越。而所謂“太行八陘”即是“粗通微徑,名之曰陘。”其實,如果披覽更多的古代文獻,我們就會發現,這種定義與看法是不太全面的。關于“陘”字,至少還有另外一種解釋。如《太平寰宇記》“鎮州井陘縣”下云:“注云:燕、趙謂山脊為陘。”[8]1252而同時代的《太平御覽》卷五三又轉引《述征記》曰:“燕、趙間凡厥山路,名之曰陘,井陘在常山。”[22]清代學者王夫之所撰《春秋稗疏》卷一也稱:“山徑曰陘。”[23]顯然,上述幾種詮釋給我們理解“陘”之定義提供了新的空間與依據。

從《爾雅》《釋名》等書開始,人們對于山地諸物的釋義便已趨向復雜。如以“山脊”而言,《爾雅》又曰:“山脊,岡。”[19]140《釋名》云:“山頂曰冢,亦曰巔,亦曰椒。山脊曰岡,山大而高曰嵩。”[24]《詩經·周南·卷耳》就有詩句曰:“……陟彼崔嵬,我馬虺隤……陟彼高岡,我馬玄黃……”根據古今研究者的解釋,“崔嵬”就是“山巔”或“山頂”之意。[25]此外,“山脊”又被稱為梁。“蓋寇之行,必于山巔高阜處,故名山脊曰梁。”[14]卷十五如此看來,在古文獻中,“山脊曰岡”,“山脊曰陘”,或“山路曰陘”等數種表達,均可相通。

可以說,在中國古人考察活動中,行走山巔,登臨山岡,以及“登高遠眺”是最常見、最優選的考察路徑,而在古文獻中,我們可以看到其觀察角度往往就是以“遠觀”“遠望”“俯視”或“下瞰”的方式呈現。因而,“登高而賦”又成為中國古代文人最常用的行為。如西晉文人陸云在《悲郢》一詩中云:“登高山以遐望,念悠處之淹流。豈大川之難濟,悲利渉之莫由。”[26]唐代詩人陳子昂在《峴山懷古》一詩中云:

秣馬臨荒甸,登高覽舊都。猶悲墮淚碣,尚想臥龍圖。

城邑遙分楚,山川半入吳。丘陵徒自出,賢圣幾凋枯。

野樹蒼煙斷,津樓晚氣孤。誰知萬里客,懷古正踟躕。[27]

登高而望,也成為中國傳統地理考察中最常見的方式。如雍正《山西通志》卷一百八十二收錄有《東臺望海寺碑文》,記載了康熙三十九年(1700 年)康熙御臨五臺山時的觀感,對于我們了解古人的觀察路徑很有幫助。其文有云:

《周官》職方氏掌天下之圖,辨九州之國。州表一山,以為鎮,躋其巔,可以望海者,則揚之會稽,兗之岱,青之沂,幽之醫無閭,凡四山焉。……

蓋云中、上黨,晉地,踞天下之脊,山之麓既高,而臺之高復三十余里,龍泉以東,岡巒陵阜,皆處其下。遠瞰滄、瀛諸州,景光惝恍,儼若紫瀾,浩淼與青顥之氣混涵相接,《記》稱旭日方升,望天海若陂澤,信有以哉?[14]卷一百八十二①亦見《圣祖仁皇帝御制文集》卷二二,《景印文淵閣四庫全書》。

又清代學者魏裔介在《山西鄉試錄序》一文中也談到了自己登高遠眺的感受:

茲者登高遠眺,覽冀并之形勝,東則太行蜿蜒綿亙,天下之脊也;西而黃河奔流浩蕩,一息千里;北則云中、雁門,幽、燕之屏翰也;南而上黨、蒲津,控扼秦、豫,勢若建瓴。乃喟然嘆其盛曰:十步之內,必有茂草;十室之邑,必有忠信。矧茲神皋奧區?[28]

可見,登臨以縱目,登臨以遠觀,到達山頂之后,觀察的視野將大大開闊,能更好地把握地理形勢與景觀。根據文獻,古人關于晉東南山地景觀的考察,也是如此。同治《陽城縣志》描述境內山川狀況十分明晰,作者就特別提到了《陽城山水總記》作者盧廷棻(字廣文)的貢獻。文獻中關于盧廷棻的記述并不多,只知其為當地書院長,同治《陽城縣志》的主要纂修者之一,而該志中的山川地理內容也是由他來負責撰寫的。

同治《陽城縣志》卷三《方輿山川》對于陽城境的山川地理情況進行了相當翔實的記載,顯示出作者的所見所記及親身經歷,并非空論,或憑口傳,而是經過作者實地考察得來,彌足珍貴。如云:

東廟嶺,縣南七十里,孤山之北少偏東。在江河之側,石磴紆回十余里,始造其巔,途略平坦,忽峰轉處,古松成林,松下曰申家莊。前徑盤曲,又突起高峰,穿藤攀葛,萬木叢郁,如入箐林。其巔則東廟在焉。向南,云巒煙岫,奇峰爭出,北巖下江河環繞。遠眺層山外,沁水環如白練,嶺盤二十余里。[29]

在這里,我們看到,文中有許多實地踏勘“行動”的記載,如“始造其巔”“穿藤攀葛”“遠眺層山外”等,都是實地探訪者的真實體驗,與完全依賴他人記載的書籍有本質的不同。

同治《陽城縣志》卷三《方輿·山川》后附的《陽城山水總記》,可以說正是盧廷棻本人從事長期地理考察的實錄,具有很高的學術價值。首先,其所記地理內容注重整體與聯系性,與前面縣志分析所述有所不同,正可以相互印證,其次,更為重要的是,我們從此記中可知了解到其考察的路徑與方式。此外,其對于地理考察與研究的諸多見解也很高明,值得后人學習與借鑒。如盧廷棻對于陽城境內地理形勢十分熟悉,他指出:

縣境之內,以析城為主,析城之宗,又以西坪為斷。由西坪岡嶺,聯綿過千峰頂,延二十余里,至牛心窊(wa),雄巒特起,曰析城山(原注:蓮花隘口。產藥)

盧廷棻在文章最后指出:

縣方百里,山辨三宗,支分干別,原不勝記。然山之脈絡,非水不明,水之源委,非山不辨,昔人志水而山可互見,今此志山而水亦兼詳。凡前人之所未及游,邑志之所未及述者,以八載團防之故,周萬山之巡警之區,雖不能窮幽辟奧,亦頗可包括無遺……[29]

可以看出,盧廷棻對于陽城縣地理情況的熟悉與認知,均不是“無源之水”,或口耳相傳,而是他本人能利用八年從事當地“團防”的工作經歷,從而在陽城境內進行了長期地、非常周密地、反復地觀察與踏勘,最終為新的方志寫作奠定了扎實的基礎。

三、簡短的結語:一部地理景觀認知史,也是一部地方文化發展史

宋朝鄭樵指出:“地理之家在于封圻,而封圻之要在于山川。《禹貢》九州皆以山川定其經界,九州有時而移,山川千古不易。”[30]通志總序,6或稱:“州縣之設,有時而更;山川之形,千古不易,所以《禹貢》分州,必以山川定經界。”[30]地理略,509 應該說,自然山脈及水系具有高度的物質穩定性,天然地發揮了劃分地理界線的功能。然而,人們對于地理狀況的認知卻在不斷推進與變化之中。宋代學者王應麟《通鑒地理通釋自序》指出:“日月星辰之度,終古而不易;郡國山川之名,屢變而無窮,是故圖以經之,書以緯之,仰觀俯察,其用一也。”[16]1或者可以說,自然山川是較為穩定的,其變化是有限的,而人們對于地理山川的認知卻是逐步深化的。

中國古人對于“命名之學”極為重視。如云:“惟古者命名之義,其別有五,曰信,曰義,曰象,曰假,曰類。取于物為假,假者寓名,以存其義者也。夫名者,義之符也,字德之輿也,名以章義,義以制字,字以載德,德以行禮,是以名成而義著。”[31]可見,古人在地理山川命名中加入了非常豐富的文化內涵。又如關于山川之名的起始,宋代學者高承在《事物紀原》卷七中指出:

人皇以來,土地、國邑,始各有名,則山川之號,疑亦從此起。故神農興于厲山,共工之觸不周,炎帝以姜水,黃帝以姬水,此山川之名之始也。《書·呂刑》曰:禹平水土,主名山川。注云:無名者主名之,于是凡山川皆名之矣。《山海經》洎《爾雅》所載者是也。[32]

西方研究者也充分意識到命名之學的重要性。西方存在主義哲學家海德格爾強調:“命名在召喚。”“我們把在物之物化中棲留的天、地、人、神的統一的四重整體稱為世界。在命名中,獲得命名的物被召喚入它們的物化之中了”。[33]西方學者充分重視地理命名之學與地方之關系。“科學并不是在歷史中緩緩提取和永恒本質;與此相反,它是一種根植于具體的歷史地理環境中的社會實踐。”[34]194“當被調動起來用于知識生產的實踐與過程是地方性的,也即來源于某一地點,科學的探索作為人類的事業才是可以理解的。科學知識總是某一個特定地點的產物,這一點至關重要。”[34]93這些論斷對于地理知識產生過程而言,是再合適不過了。

中國地名學也有著十分輝煌的發展史。[35][36]地名的極大豐富以及自然地理知識的巨大擴展,均來源于歷代有志之士的實地考察及研究、分類。中國古人很早提出:“山川不能自名。”[37]大量地名與地理名物的出現,都不是憑空產生的,都是歷代研究者不懈努力的結果。而地理認知與山川命名的狀況,都代表了一個時代對于景觀及客觀環境的認知水平。宋元以至明清,中國方志學的興盛,大量地方志文獻的涌現,離不開大批有志之士的努力、犧牲與奉獻。

就晉東南地區陽城縣而言,從古代典籍所載數個山名,到后來數十個山脈名稱的出現,都顯示出人們對于當地自然環境認知的不斷進步,這種認知的進步標志著地方地理文化的進步與興盛。一部地方性地理景觀命名史與認知史,就是一部地方文化發展史。中國古代地理文化史的發達,在于地方性地理文化歷史的崛起。宋元以來,中國各地《地方通志》與《地方志》的興盛充分證明了這一點,其中,大批地方志作者及相關學者付出了十分艱苦的努力,他們為中國地理學發展史做出的貢獻不應該被忘卻。