體育課責任教育增強大學生體質健康的效能研究

張 強,陳 輝,呂俊杰

(玉林師范學院體育健康學院,廣西 玉林 537000)

我國學生體質健康水平總體狀況堪憂,增強學生體質健康依然是待解的難題[1]。因此,我們借鑒美國學者海爾森的“個人和社會責任教學模式”(TPSR模式)的內容框架和實施策略,把增強大學生體質健康與體育課責任教育對接進行研究,以期能為增強大學生體質健康水平提供參考。

1 “TPSR模式”與研究假設

1.1 “TPSR模式”內涵

海爾森(DonHellison)的“個人和社會責任教學模式”(TPSR模式),是以身體活動為載體,通過體育教學內容和活動過程讓學生達成漸進式的學習目標,幫助學生學習理解和認知提升個人與社會責任,在體育實踐中完成學生責任教育和行為的轉變。其核心價值是“學生中心,人文關懷、身心發展、重視實踐”;其教學流程或主要步驟有熱身運動、人文關懷、責任認知、運動參與、小組討論或反思評價等[2]。

1.2 研究假設

“責任心”即責任感,是指自覺地把份內的事情做好的心情[3],是人們常說的負責精神,常表現為對己、對人、對事負責任。責任教育,就是培養責任心的教育。《責任教育》一書認為,責任是個人成長的“維生素”,責任教育能讓人自信、堅持、愛心、上進,勇于對自己的言行負責[4]。但由于責任心不會自發形成,其形成需要外部正確引導和內部自我教育,需要長期反復體驗負責任與否的后果之后,良好的責任心才能逐漸養成。體育課作為學校體育的主要形式,是身心合一的育人過程,時時處處都可以反映出“責任”問題,為師生人際交往和個人與社會責任意識的培育提供生長土壤。本研究的“體育課責任教育”是指體育課培養大學生體育責任心的教育,包括體育健身責任心教育的原則、方法、過程與結果,貫穿整個體育課堂教學,屬于體育課程思政教育的范疇,假如我們的體育課能有效地對大學生進行體育責任教育,使其逐步形成內部真正的健身責任心,必將對其體育學習鍛煉產生良好影響,進而增強體質健康水平。

2 研究對象與方法

2.1 研究對象

以“體育課責任教育增強大學生體質健康的效能”為研究對象。

2.2 研究方法

2.2.1 文獻法

以責任教育為關鍵詞,通過學校圖書館和中國知網,查閱相關文獻共850多篇,相關著作5部,并對相關文獻資料進行整理、歸納分析。

2.2.2 實驗法

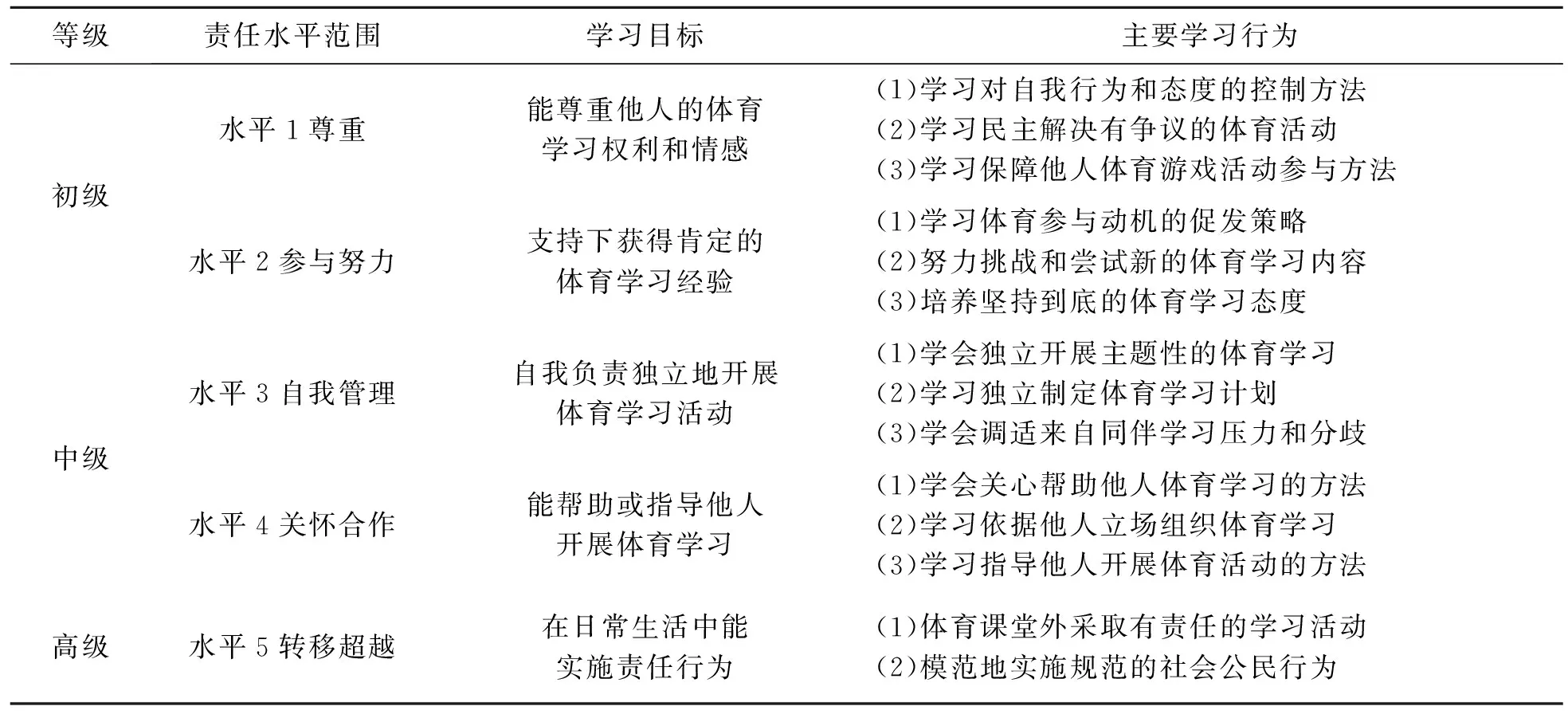

本研究借鑒海爾森的“個人和社會責任教學模式”(TPSR模式)的內容框架(表1)和實施策略,對體育課責任教育增強學生體質健康的效能進行實驗研究。選擇玉林師范學院公共體育課氣排球俱樂部2020班級學生為對照組,2021班級學生為實驗組,各組均為5個班150人(30人/班),開展為期1學年2個學期的教學,通過課堂教學對實驗組開展健身責任教育。每次課結束時由教師和值日干部對實驗組課堂表現作綜合評價,包括考勤、好人好事、違規違紀及教學目標達成情況等,對體育教學進行診斷,有效促進教學質量的提高,為上好下次課做鋪墊。

表1 海爾森的體育責任學習理論的內容結構

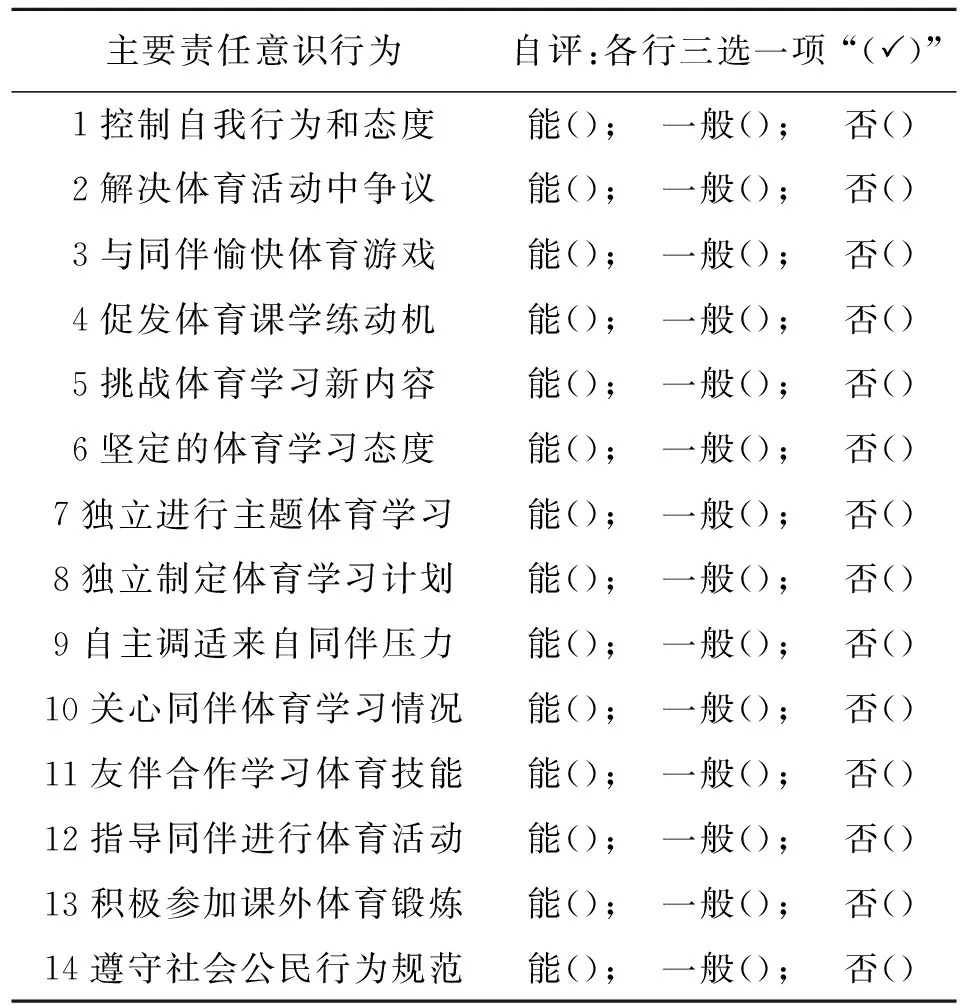

2.2.3 問卷調查法

借鑒海爾森的體育責任學習理論的內容結構,設計《大學生體質健康責任意識行為自評調查問卷》(表2),咨詢區內專家學者并對問卷的設計進行效度檢驗,問卷符合要求。在實驗期內,對實驗組和對照組都進行實驗前、實驗一學期后問卷調查,并根據問卷得分值(能0分、一般1分、否2分),評價學生體質健康責任意識行為。為確保問卷可信度,隔周再次發放問卷進行調查,檢測信度相關系數R=0.823,信度較高。

表2 大學生體質健康責任意識行為自評調查問卷

2.2.4 測試法

按照體質健康測試方法,對實驗組和對照組都進行實驗前、后體質健康測試,為確保準確公正,測試工作由學校體質健康測試中心培訓合格的測試員完成。

2.2.5 數理統計法

按照《國家學生體質健康標準(2016修訂)》的各項評分標準,算出各項目的平均成績與總分(即體質健康標準的最后得分),以及評價等級(優秀:90.0分及以上,良好:80.0~89.9分,及格:60.0~79.9分,不及格:59.9分及以下),統計出得分等級。最后對學生身體形態成分、機能、身體素質等指標進行實驗前、后測試數據統計對比,以體質健康測試實測人數成績之和平均值評價體質健康水平,分析其增降情況,衡量其實驗效能。

3 結果與分析

3.1 體育課責任教育的初步成效

筆者對傳統體育教學模式及反饋評價方式進行改革,運用“自主-合作”體育教學模式進行體育教學[5],在原有“三結合(明確內容目標、堅持主體原則、突出健身責任)”方法的基礎上,通過“四法并舉”,即健身責任教育的“知責引導、擔責學練、履責管理、盡責評價”相結合的方法,落實健身責任心教育。

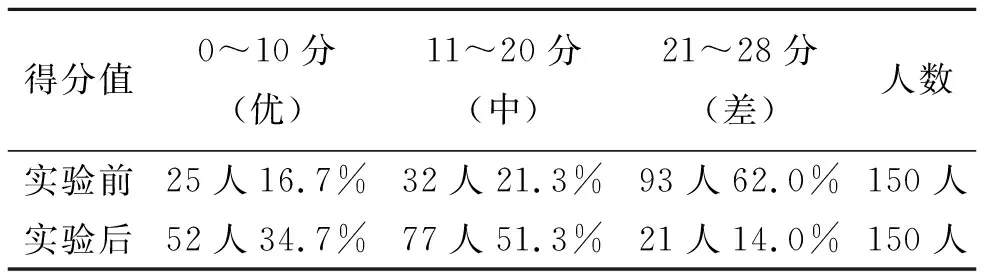

3.1.1 實驗組比對照組的體質健康意識行為明顯改善

對實驗組全體學生用自行設計的《大學生體質健康責任意識行為自評調查問卷》進行實驗前、實驗一學期后調查,統計結果顯示(表3),實驗后得分0~10分(優)人數為52人(34.7%),明顯高于實驗前的25人(16.7%),21~28分(差)人數由93人(62.0%)降為21人(14.0%),說明實驗組體育意識和習慣較快改善。來自教師與學生的反饋也表示,實驗組課堂常規更好,違規違紀現象少,自主合作學練意識明顯提升,師生間、同學間合作愉快關系融洽,教學目標更易于達成且無傷害事故發生。

表3 實驗組學生體質健康責任意識行為自評問卷調查得分情況統計表

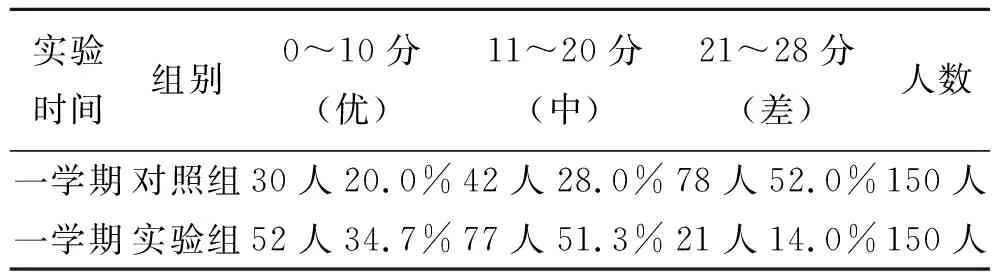

實驗一學期后,實驗組與對照組《大學生體質健康責任意識行為自評調查問卷》統計結果顯示(表4),得分在0~10分(優)的人數實驗組高于對照組(52>30),得分在21~28分(差)的人數實驗組遠低于對照組(21<78),說明責任教育實驗后實驗組體育意識行為好于對照組。

表4 對照組、實驗組學生體質健康責任意識行為自評問卷調查得分情況統計表

3.1.2 實驗組實驗后體質健康測試平均成績達良好水平

健身責任教育試驗成功與否,還須通過試驗前、后監測比較學生體質健康水平升降情況來評價。從表5、表6可看出,在進行健身責任教育試驗前測(一測)對照組2020級(150人)、實驗組2021級(150人)學生的體質健康平均成績處于及格水平;經過近一學期實驗后測(二測)與前測(一測)相比,后測得的實驗組體質健康平均成績達到良好水平,男生平均得分80.4分(良好),女生平均得分80.9分(良好),對照組男、女生平均成績仍維持在及格水平(表5、表6)。

表5 實驗前對照組、實驗組學生體質健康水平數據對比(一測,分值與等級)

表6 實驗后對照組、實驗組學生體質健康水平數據對比(二測,分值與等級)

3.1.3 實驗組二測、三測的平均成績均達到良好水平且有提升

從表7可以看出,對2021級學生再經過一學年健身責任教育實驗后再測(三測)結果顯示,實驗組2022年的體質健康水平繼續保持良好等級,并且與2021年實驗后測(二測)相比,男女生的主要身體質素成績都有一定程度提升(表7),比如引體向上、仰臥起坐和耐久跑,尤其是反映心肺功能和耐力素質的肺活量與男1 000m女800m跑成績。

表7 實驗后實驗組學生體質健康成績水平數據對比(二測與三測,分值與等級)

3.2 體育課責任教育策略與方法

海爾森的體育責任教學模式的實施策略,可分為體育教學常規活動中的責任教育和適應各層級責任活動的責任教育兩類策略,在方法上有認識促進、體驗、選擇、解決問題和反省等體系。在實驗中,我們有選擇地運用了其部分策略與方法。

3.2.1 明晰責任

體育課責任教育必須有明確的內容,師生需要有明確的職責和目標,否則學生體育課自我責任意識不明確,責任教育就會陷入虛無。國外一項TPSR模式的質性研究表明,大部分學生的價值觀、動機、態度、意向和經歷反映了模型中的基礎性責任目標,但是學生對體育教學中更高級的責任表現的意識較弱[6]。因此,需要體育教師“深入鉆研教材,充分挖掘教材中蘊藏的思想教育和道德教育的因素”[7],作為體育課責任教育的基本內容,讓學生明確主體健身責任與行為規范。我們將體育課學生基本責任確定為自律守規、合作互助、學練健身、愛護設施四大責任,核心責任是學練健身。自律守規和愛護設施是體育課的基本行為規范和公民義務,是上好一節體育課的基本保證,屬于自律型責任心;合作互助則規定了學生課堂上有合作學習及安全互助的義務,是社會型責任心;學練健身則直接指向學習目標任務的完成,是每節體育課主要目標達成的要求,是任務型責任心。四者最終指向健身這一核心使命型責任心,是每個人對自己對家庭對社會應盡的義務——健身責任。

3.2.2 堅持主體

聯合國教科文組織的國際教育發展委員會曾提出,未來的學校必須把教育的對象變成自己教育自己的主體。體育課具有“寓教于動,動中育人”的社會性等特點,即體育作為一種人類社會文化現象,是人類社會的一個縮影。在體育課上,學生必須按照體育課堂常規和道德行為標準,規范自己的行為,充當好某一特定的體育角色,如同人們在現實社會中一樣,要根據一定的社會需要和分工,按照各種法律、法規和行為、道德準則,參與各種活動,承擔各自的行為責任和義務。高校體育課進行責任教育的過程,就是“一個自我教育和他人教育的互動與相互滋養的過程”[8],“健身責任心”的形成最終還是學生主體的自我建構,因此,必須堅持“主體性”作為最基本的原則。此外,由于體育課學生活動的范圍和自由度增加,更要受到諸多如季節、天氣、場地、器材、周邊活動的干擾,學生的注意、興趣、思維、行動更是千變萬化,更難于組織教學和管理,各種思想品質和行為紀律問題更易于暴露,突發事件和安全問題更是出人意料,這一切都呈無限的開放性,對師生主體性要求都非常高:學生在體育課中更要主動調整自己,遵紀守規,學習和實踐社會角色,努力完成體育課的學習鍛煉等任務;體育教師課中要有多種預案,隨機應變,靈活調整方案組織管理教學過程,抓住機會因勢利導育人。

3.2.3 術道結合

健身責任心的形成是一個長期反復的過程。“責任意識教育的關鍵是要求個體養成責任行為能力和習慣,這種能力和習慣的養成需要多種教育形式”[9],“有效教學需要區分不同的價值取向,價值取向不同,其認定的育人目標和有效教學方式存在巨大差異”[10]。傳統體育教學模式基于科學主義價值取向,關注接受性學習,過于強調“科學的練習方法和運動負荷”,重在“術”的傳授。通過反復訓練的確可使學生“短期內迅速有效”掌握體育基礎知識、基本技能,提升身體素質,但對學生管得過緊過死,對“道”的引導啟迪不夠,學生自主活動的內容、時間、空間非常有限,難以真正喚醒學生內在的情感體驗和內部的健身責任心。而體質健康水平的提升和維持是一個課內外“長期積累”的持之以恒過程;人本主義價值取向的體育教學更關注學生主動學習。我們依據人本主義價值取向構建了“自主-合作”體育教學模式,強調“道”與“術”結合,在技術學練中采取自主學習、小組合作學練、競賽拓展等形式,讓學生在角色責任體驗中潛移默化培養責任意識[11],即“文明其精神,野蠻其體魄”。

3.2.4 四法并舉

體育課責任教育能否取得成效方法很重要,我們在體育課堂教學中強化“四法并舉”,即“知責引導、擔責學練、履責管理、盡責評價”四種方法齊施。教師在實施責任教育時只需做好認同、整合、賦權和遷移[12],便可使學生常懷知責之心,練擔責之能,踐履責之行,成自覺健身之責任心。

(1)知責引導,即在每堂體育課的開始導入部分,任課教師要根據教材內容所含的體育價值觀,對學生進行必要的健身責任引導,或者說“灌輸教育”[13];課間休息與學生適當對話互動,讓學生感受到教師語言和行動上的人文關懷,關注學生的情感需要,使學生從中吸取有價值的體育觀念,明確學習任務和健身責任,心理情感上形成個人與社會體育責任共鳴,這就是“擔責先要知責,知責才能更好地擔責”。

(2)擔責學練,即學生在接受學習任務之后,從準備活動熱身到基本部分各教學環節,師生共同營造自主-合作學練良好氛圍,擔責學練各種技術、練習方法、技能,提升自己的健身之能(選擇有效鍛煉方式方法和合理運動負荷),努力體驗和完成課堂教學各項目標。因為身體活動是發展體育責任的過程,必須將各責任內容融入技能學練的身體活動中,并視情形調整形式和比重。

(3)履責管理,即學生通過課堂管理落實履責行動,學會自我管理約束自己。“自律守規、合作互助、學練健身、愛護設施”既是學生個人責任又是群體的責任,需要通過師生自主管理和監督來實現。教師尤其要重視學生責任層級表現權,鼓勵他們在課堂上積極展現。因為沒有管理就沒有教育,管理展現也是教育。在課堂教學各環節活動中,合作學練小組及個人都要反復進行自我管理、自我教育,落實履責之行。

(4)盡責評價,即建立以評價促發展的新生態[14]。在每節課結束部分,師生共同評價課堂情況及目標達成程度,以尊重為原則,鼓勵學生參與課程評價(自評、他評、評師等),強調尊重團隊,重視小組意見,為個人及學練小組表現優秀的點贊,提供健身責任正能量,以利于今后的學習鍛煉。

4 結論與建議

4.1 結論

實驗結果顯示,實驗組比對照組的體質健康意識行為明顯改善;實驗組比對照組的體質健康水平明顯提升;實驗組二測、三測的平均成績均達到良好水平,且漸次提升。因此,大學體育課責任教育能有效增強學生體質健康效能,在大學生體質健康意識行為及水平整體難有突破的情況下,TPSR模式體育課責任教育是一種可行的新方式。

4.2 建議

各大學體育課可借鑒海爾森的“個人和社會責任教學模式”(TPSR模式)的內容框架和實施策略,根據本校實際通過明晰責任、堅持主體、術道結合、四法并舉等策略和方法進行責任教育,提高學生個人健身和社會責任心以增強學生體質健康效能。另外,該模式責任層級多、時間不足是實施中需要細化解決的問題,期待廣大同行進行更多更深入的體育責任教育研究。