支架理論指導下的初中英語以讀促寫教學模式實踐

彭毓紅

《義務教育英語課程標準(2022年版)》要求“教師深入研讀語篇,以語篇內容為邏輯起點開展行之有效的教學設計”。在平時的教學中,教師若能從寫作的角度來研究語篇,提煉語篇中的結構化知識,深挖語篇材料傳遞的意義和育人價值,設計出與寫作任務有關的閱讀任務,為學生搭建寫作“支架”,營造有效的習作課堂,那么學生在順利完成寫作任務的同時,也能提高信息提取能力、加工能力和批判思維能力。

支架式教學形式是教師化復雜為簡單,分解課程目標和學習任務,在不同階段為學生搭建不同的支架,循序漸進。當學生能夠獨立完成任務時,教師就需要適時撤去“支架”(顧婷,2022)。研究人員將支架式教學活動劃分為“搭建支架”“進入情境”“獨立探索”“協作學習”和“效果評價”五大部分。

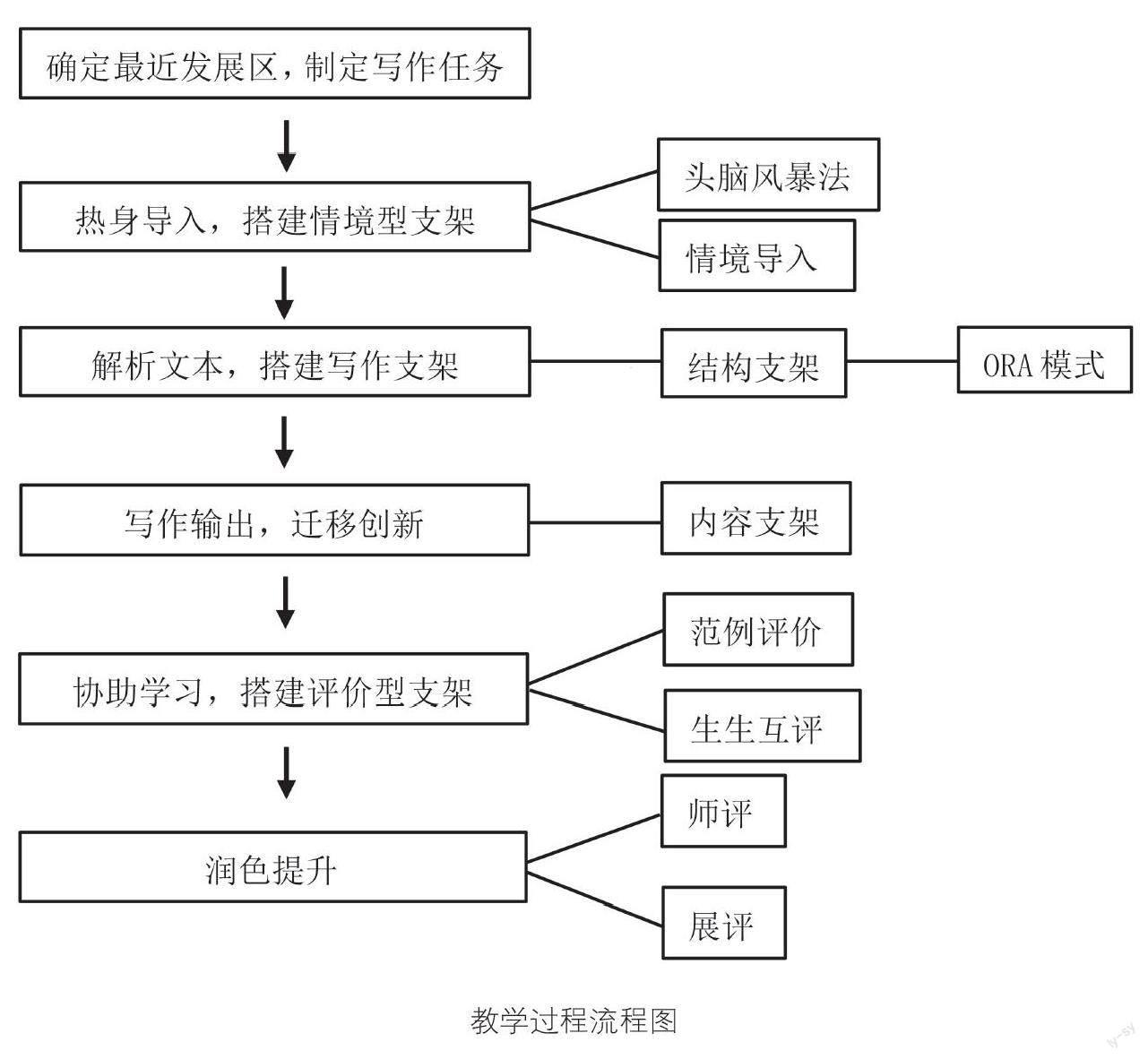

因此,在構建支架理論指導下的“以讀促寫”教學模式,教師首先應該通過平時的觀察和經驗積累,掌握學生日常寫作的常見問題,找到不同學生的“最近發展區”,再結合教材和單元目標,制定合適的寫作任務。其次,根據寫作任務,利用寫作前的閱讀環節,有意識地為學生搭建情境支架、問題支架、表格或思維導圖支架、結構支架等。最后,學生逐漸由依靠支架幫助寫作過渡到脫離支架獨立寫作,教師運用評價支架對學生的作品進行效果評價,促進其作文水平的提升,從而達成教學目標。

本文以筆者在佛山市初中英語網絡研修共同體與“雙減”背景下初中英語閱讀課提質增效研討活動中上的一節專題研討課為例,探索支架理論在初中英語讀寫結合課中的具體運用。(如圖)

一、確定最近發展區,制定合適的寫作任務

本節課的閱讀語篇是外研版八年級下冊Module 4 Unit 2“We have played football for a year now”,屬于“人與社會”范疇,涉及“健康問題討論”。本課內容貼近學生生活,教師應引導學生思考該運動方式是否合適,如何給對方提出恰當的建議。語篇主題:健康的生活離不開運動。學生在學習了Unit 1和Unit 2的第一課時后,已經掌握關于病情話題和健康生活方式的詞匯和句型,能進行簡單的交流,對健康話題有興趣。在平時的寫作中,他們寫作內容的選材和結構的邏輯性都有明顯不足。

據此,筆者將本節課的寫作目標確定如下:學生閱讀該篇文章后,能正確分析語篇材料中的生活習慣和運動方式,懂得根據facts形成符合邏輯的reasons/ explanation,以此支持自己的觀點,并針對問題給出恰當的建議。具體的寫作任務是給Linda回帖,提出自己的建議。帖子如下:

Im a 14-year-old girl and Im a bit fat. Id like to be beautiful and thin, but I do not enjoy running, because I dont want to get tanned skin(曬黑的皮膚). In order to lose weight, I dont eat breakfast or lunch. Im getting thinner. The problem is, I feel tired and sleepy in class, and my stomach hurts quite often. What can I do?

——Linda

二、熱身導入,搭建情境型支架

教學情境是有效課堂不可或缺的要素。進入情境就像搭建一條溝通學生從已知到未知的橋梁(毛悅,2010)。本課時的語篇材料是四則短短的個人健康問題及運動方式分享,相互之間關聯不大。如果只是照本宣科地讓學生學單詞、學句型、回答幾個與課文內容相關的問題,學生會覺得枯燥乏味,也難以產生寫作的欲望,因此筆者搭建了主題支架。

1.頭腦風暴法。筆者提出自己平時忙于工作和輔導孩子功課,沒什么時間鍛煉,請學生給一些合適的建議。學生們紛紛各抒己見,課堂氣氛一下子活躍起來。筆者對建議給予及時的回應和點評,師生互動真切自然,輕松導入了本節讀寫結合課的主題,同時激發了學生生成主動幫助他人的情感態度。

2.情境導入法。為了讓課堂內容更貼近生活,在上一步的熱身環節后,筆者把課文內容設置為英文論壇“Peoples problems”上Linda的求助帖子,建立起學習內容與現實生活相關聯的支架,使學生對接下來閱讀的語篇產生閱讀興趣,主動建構和主題相關的寫作意義。

三、解析文本,搭建結構支架

閱讀材料中的文字信息是零散的,學生受概括分析能力的限制,不易理清文本的脈絡架構。結構支架有助于學生將零散的文字信息轉換為井然有序的結構圖示,梳理文本的脈絡,作為后續寫作的重要參考,是邏輯思維外顯過程的體現(張曉東,2021)。

首先提問:

Q1. What is Richards problem?

Q2. What is his way to solve the problem?

Q3. How is the effect?

Q4. Is it suitable for Richard?

前三個問題都是細節題,學生在原文中可以找到答案。第四個問題是推理題,學生在找出前三個問題的答案后能推斷出該題的答案,從而幫助學生理解facts and opinions之間的邏輯關系,認識到:You should base your opinion or suggestion on facts.

最后拋出Q5. What advice can you give to Richard? 這樣,學生便建立起回帖給建議的行文脈絡,搭建起ORA結構框架(Opinion, Reasons, Advice),理清寫作思路。

四、寫作輸出,遷移創新

讀后寫作是一個基于語篇解讀的語言輸出環節,在學生動筆之前,筆者先搭建了內容支架,依托問題鏈,有的放矢地引導學生進行思考、回答與分享。開放性的問題打開了學生的思路,教師的追問則注入思維的力度。

比如,寫作任務材料中提到,發帖者Linda想減肥,但在學校不喜歡跑步,因為她怕曬黑。絕大部分學生提出的解決辦法是改變跑步的時間,或者換成其他不曬的運動方式。筆者在肯定學生的建議之余,提出一個問題:Does being thin and having fair skin really means being beautiful? 接著播放2022年北京冬奧會冠軍谷愛凌的采訪視頻片斷。她說:“3公里、5公里都跑不了,一點太陽都沒曬過,這不是漂亮,因為不夠健康。美麗是有力量,有自信。”“Being beautiful doesnt mean being skinny or having fair skin. It means being healthy, confident and powerful enough to accomplish so many things.”這些對于美的理解打破了學生心目中的固有模式,感受到真正的女性之美不是外表的穿搭之美或“白瘦幼”之美,而是有力量、有自信、有健康的運動之美。這些內容支架充分激活了學生的思維,豐富了話題內容,提高了他們的高階思辨能力,學生寫起來更加得心應手。

五、協助學習,搭建評價型支架

在英語教學中,評價是一個非常重要的環節與步驟,寫作評價對提升寫作水平具有導向作用。常規的寫作評價方式是教師課下全批全改,課上評講反饋,學生在教師評講時才知道評價標準,因此,學生的作文一稿質量不高,存在較多的問題,教師批改起來十分吃力、耗時,反饋不及時。筆者認為,教師應該讓學生在限時寫作前就了解評價標準,以便更好地完成作文一稿。

支架式教學對學習效果的評價有三個維度,包括自我評價、同伴互評、教師評價,可以讓學生從三個不同的視角對自己的寫作進行反思,加強對自我寫作的監控與修正。落實三維評價的前提是要有師生共同認可的一個易操作的寫作評價標準。

在本課中,由筆者提出評價標準,學生以評價標準為自我監控,進行初稿的撰寫,然后筆者選一篇習作作為示范評價,再讓全班完成同伴互評。學生根據同伴的建議,修改一稿,產出二稿,交給教師批改。

六、潤色提升

課后,筆者對學生的二稿進行批閱,總結學生二稿中的共性錯誤,下一節課堂上進行講評,并表揚、展示學生的優秀作品,再一次搭建范例支架,供學生進行對比、修改、潤色和完善,全面提升習作的質量。如有個性錯誤則對學生進行面批。此階段學生已經可以自行完成修訂。

七、結語

通過上述幾種支架的運用,學生普遍感覺到作文有章可循,有話可寫,習作質量也是可圈可點,支架式教學取得良好的應用效果。

支架式教學模式的應用難點在于如何搭建支架,所以教師一定要對學生的水平有一個準確的定位,明確學生的最近發展區,課前經過深思熟慮的對比和篩選,保證支架的有效性,促進學習任務的順利完成。同時教師要在實施過程中觀察學生的課堂反應,以便評估實施效果,反思如何優化,實現支架式教學的最優化。

注:本文系教育部科技司2020年度教育信息化應用實踐共同體項目“基于‘三階段式發展的初中英語教師網絡研修實踐共同體”的實踐項目“基于信息化資源的英語閱讀教學實踐研究”(課題立項編號:FSJYS202101)的研究課例。