指向深度學習的幼兒園場館課程變革

施林紅 虞旭萍

【摘? ?要】場館是指幼兒園中除班級之外的室內公共空間構成的學習場域。對于目前場館課程存在的“經驗流于淺表、經驗積累片面、經驗難以拓展”等問題,可從“重塑環境、優化運作、完善保障”三個方面入手,對原有的場館課程進行融通式重構,將多個場館課程整合為場館課程群,構建具有多種可能性和多元挑戰的學習情境,讓幼兒形成自我認同感、價值感和學習效能感,獲得綜合素養的發展,真正成為學習的主人。

【關鍵詞】深度學習;幼兒園;場館課程;融通

場館是指幼兒園中除班級之外的室內公共空間構成的學習場域,如寬敞的門廳、開闊的走廊、轉角、專用活動室等。這些都是幼兒園不可或缺的課程資源空間。那么,幼兒園的場館是否充分發揮了其應有的教育價值?在《幼兒園保育教育質量評估指南》(以下簡稱《評估指南》)的指引下,研究者對當前幼兒園的場館課程進行了審視,發現存在三個方面的問題。

第一,幼兒的學習多是“逛逛玩玩”,經驗流于淺表。幼兒雖可以根據排班表輪流進館開展活動,但無法在場館里進行持續性探索,其經驗停留在初步的體驗和簡單的操作層面,極少發生深度學習和有意義的學習。

第二,幼兒的學習囿于單個場館,經驗積累片面。各場館互相獨立的空間設置和一個場館投放一類開放性材料的方式,制約了空間的交互和材料的流通,導致幼兒的學習受到阻斷,經驗也局限于單個場館、某類材料。

第三,幼兒的學習處于靜態展示,經驗難以拓展。各場館以作品的靜態展示為幼兒的學習畫上句號,忽略了幼兒繼續學習的需要,學習隨作品完成而終止,無法實現延伸和迭代。

為更好地發揮幼兒園場館的教育價值,幼兒園應對場館課程進行融通式重構,探索場館課程的新樣式,支持幼兒在基于自身興趣的“玩”中實現個體與環境、與材料的意義建構,獲得智力與非智力因素的協調發展。浙江省杭州市德勝東村幼兒園基于園本特色,對本園的場館課程進行了探索。

一、場館課程的價值追求

《評估指南》要求幼兒園合理規劃并靈活調整室內外空間布局,最大限度地滿足幼兒游戲活動的需要,為場館課程的變革指明了方向:場館課程應具有更高的價值追求,即挑戰性、整體性、延展性。

(一)場館課程應具有挑戰性

在富有挑戰性的活動中,幼兒能接觸和學習新事物,了解自己的潛能,也能更好地形成學習品質。不同場館和材料跨越封閉邊界,有利于形成流動、開放、融合的學習資源圈和具有多種可能的學習情境。在這樣的學習情境中,幼兒的學習過程會更具交互性,幼兒能在創造性地解決問題的過程中鍛煉思維,提升能力。

(二)場館課程應具有整體性

幼兒認識事物、獲取經驗的過程具有整體性特征。如果幼兒對材料缺乏深層認知,場館間缺少經驗整合,學習就容易陷入低效的反復狀態;如果學習與情感沒有建立聯系,學習興趣就會受到影響。因此,場館課程應注重調動幼兒的多種感官和機能,使其與環境形成互動,產生積極的情感體驗。教師應幫助幼兒關聯零散的資源,融合各領域的特色,使幼兒對事物有一個較為整體、全面的認識。

(三)場館課程應具有延展性

教師應發現和支持幼兒進行有意義的學習,關注幼兒學習與發展的持續性。幼兒園應以打開學習視野、提升創造力為核心目標,通過融通場館資源,讓幼兒的經驗得以聯結,興趣得以延續,使幼兒在基于自身興趣的“玩”中實現個體與環境、材料的聯結,完成從“要我學”向“我要學”的轉變。當幼兒從被動式學習轉變為探索式、主動式學習,其發展就有了無限可能。

深度學習能夠促進學習者進行有意義的學習。推動深度學習應以尊重幼兒的自然天性為前提,使其在解決具有挑戰性的實際問題的過程中獲得身心體驗,實現自身理解和自我認可。場館課程的變革可以此為依據,通過對各場域、材料、運作方式的統整,以更多元、更具挑戰的學習情境促使幼兒感知、體驗、探究、創造,讓幼兒獲得持續的、深度的學習體驗。

二、場館課程改革

如何多視角、多維度、立體地豐富幼兒的學習體驗?幼兒園以實現幼兒的創想為出發點,從環境、運作、保障三個方面入手,使幼兒實現與學習材料、學習環境的交互,逐漸向高水平發展。

(一)重塑環境

環境是幼兒學習的起點。教師可以在感官上為幼兒提供有關形、色、質等的刺激,在布局上帶給幼兒不同的心理感受,用環境提升場館學習效果,優化學習樣式。

1.增設共享材料庫,發揮材料創意

幼兒園突破“一館一材”的材料提供方式,在每個場館都增設了共享材料庫,將不同場館的典型材料分門別類地放入共享材料庫,鼓勵幼兒打破常規,嘗試新的材料組合。經過這樣的調整后,幼兒在木工坊制作的就不只是木頭凳,還有棉花凳、彩球凳、兩用凳等。共享材料庫的增設為幼兒的多元創造提供了條件。

2.開辟圖畫書故事臺,活化活動情境

選擇具有故事性、游戲性的圖畫書豐富場館中的故事臺,能夠讓幼兒在與圖畫書的情節、角色的對話中,展開豐富的聯想和想象,萌發創編、表演故事的靈感。如編織坊的幼兒在讀完繪本《母雞蘿絲去散步》后,萌發了“把發生在母雞和狐貍身上最有趣的事情演出來”的想法;泥塑坊的幼兒被《三只小豬》的繪本所吸引,商量著為小豬蓋一幢三層的樓房……圖畫書把幼兒帶進了有趣的故事情境,豐富了活動主題。

3.敞開場館大門,暢通空間場域

敞開意味著聯通和流動。這里的“敞開”有兩個指向:一是拆除原來的實體墻,改用樹枝、PVC管等做成通透的隔斷,讓不同場館中的幼兒可以便捷地展開互動,增加交流;二是將多個場館整合為一個共同體,啟發幼兒跳出本場館探尋多種可能,打破各場館獨立運作的固有樣態。如木工坊的幼兒做“釘耙”,紙藝坊的幼兒做“蜂房”,布衣坊的幼兒做“母雞”……一起為《母雞蘿絲去散步》繪本劇表演活動做準備。空間場域的暢通為各種聯合創造了可能,提供了便利。

(二)優化運作

幼兒是通過直接感知、實際操作、親身體驗等方式進行學習的。有了環境基礎,教師還要規劃經驗、話題、對話、探究、敘事等要素之間的關系,使幼兒實現融通式學習。

1.多感官探索材料,擴展學習經驗

教師應鼓勵幼兒大膽運用眼、手、鼻、耳等多種感官認識材料,用視覺、觸覺、嗅覺、聽覺與材料建立深入而廣泛的聯結,全方位感受和體驗材料傳遞的豐富信息。幼兒對材料的感知越多元、越立體,后續學習也越深入,越有利于產生多元、獨特的創造。如幼兒在“我和紙的一天”與“紙的一百種游戲”的探索中,通過看、摸、揉、撕、聽等方式認識了紙的各種屬性,提出要辦一個“紙的音樂會”。該設想突破了以往單一用紙制作作品的學習慣性,體現了幼兒的創造性。

2.自主招募團隊,加強學習合作

自主招募指的是以項目為出發點招募團隊,強調對幼兒興趣和意愿的尊重,鼓勵幼兒在聽完項目介紹后,根據自身需求選擇項目或同伴。如此,幼兒擁有了學習的自主權,成了學習的主人,實現了自我認可。從另一個層面來講,如果小組成員為了實現共同目標而自愿組隊,就會更積極地配合,推動活動的開展。

3.使用聯動導圖,明晰協作環節

以融通為要素的項目具有綜合性、長時間、多交互等特點,需要小組成員清楚記住小組的目標和自己的任務,避免活動的盲目性。所以,在任務初始階段,每個項目小組都會先討論再畫出聯動導圖,用圖文等符號標注材料、人員、地點、計劃等信息。如此,幼兒就獲得了自主規劃、自主控制、自主實施的權利,形成了自我存在感和學習主體精神。

4.調整項目周期,自主規劃進程

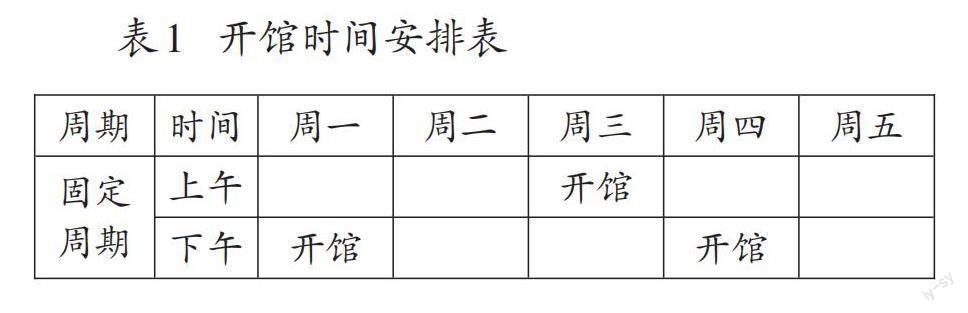

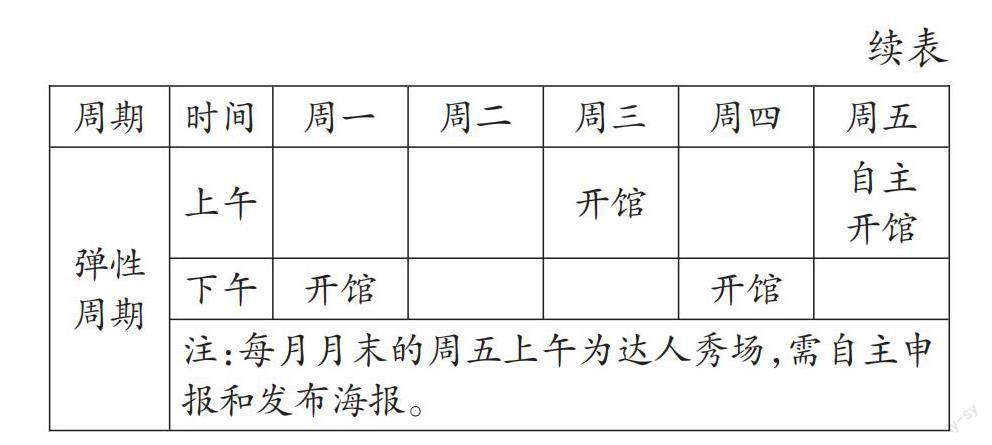

每個項目因主題、目標不同,完成的時間也各有差異。幼兒園將原先統一安排的固定周期調整為彈性周期(如表1),增加了每周五上午的“自主開館”。各小組可根據自己的實際情況確定用多少時間完成任務,周五是否需要開館等。彈性周期讓幼兒有了足夠的時間投入學習過程,開展深度學習。

5.動態運用作品,延續探究興趣

幼兒的作品不能只是靜態地展示,而要從墻上、架子上“走”下來,流通到班級和公共區域,以各種方式融入幼兒的游戲和生活中。經過創新,有的作品成了表演區的表演道具,如繪本游戲“好餓的小蛇”里的“小蛇”來自布衣坊,“小蛇的食物”來自泥塑坊和紙藝坊;有的作品成了娃娃家、小醫院的家具,如中一班娃娃家的小桌子出自木工坊,花瓶出自布衣坊;還有的作品被幼兒靈活運用在各種自主游戲中,如野戰游戲中的手槍是木工坊制作的;等等。作品的流通不僅讓幼兒有了不一樣的游戲體驗,也給幼兒提供了一個想象空間。幼兒在游戲中不斷進行新的創想,產生新的活動期待。

(三)完善保障

場館空間有別于日常生活的班級空間,其中的學習內容、學習模式、學習挑戰都具有特殊性。這就需要教師厘清學習的內在聯系,在幼兒的經驗準備、興趣維持以及學習系統性等方面建立關聯,有力保障融通式課程的開展。

1.三段學習模塊,編排梯度內容

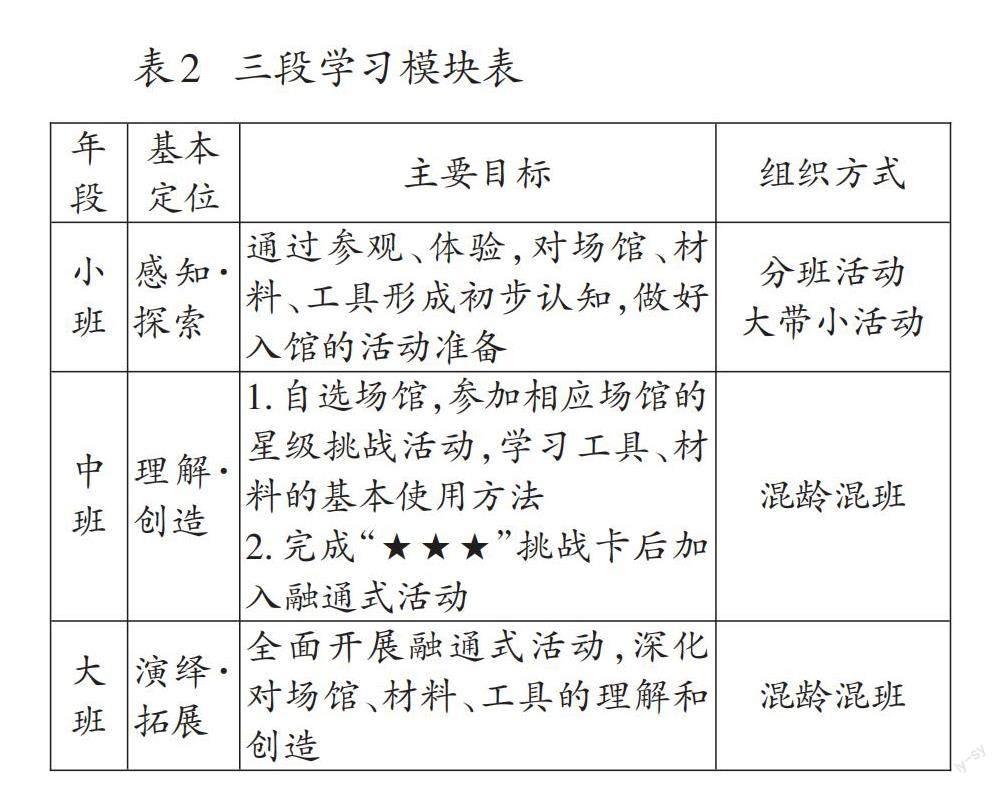

教師根據幼兒的認知邏輯和學習規律,依次按照“感知·探索”“理解·創造”“演繹·拓展”三個層次,對小班到大班的場館活動進行整體梳理和編排(如表2)。對于小班幼兒,可以采用分班或大帶小的形式,讓幼兒通過參觀、體驗,建立對場館、材料、工具的初步印象,產生活動的興趣和意愿。從中班開始,幼兒逐步參加混齡混班活動,以自選的形式參加相應場館中關于工具、材料使用的星級挑戰,獲得“★★★”后,即可加入融通式活動。進入大班,教師鼓勵幼兒全面開展融通式活動,不斷創新、深化對場館、材料、工具的理解和創造。

2.星級闖關挑戰,落實經驗準備

在參加融通式活動前,掌握工具的基本用法和必要技能能讓幼兒較快投入學習,也利于幼兒自信、自如地創造。因此,教師根據場館、材料、工具的種類及屬性,將“工具使用和技能學習”板塊分解為三星級挑戰項目(如表3)。幼兒每進入一個場館,都會先參加“星級挑戰”,在獲得“★★★”挑戰卡后,加入場館融通式活動。

3.多元立體評價,放大學習成就

立體評價具有多主體、可視化、趣味化的特點。多主體是指幼兒自己以及他人(同伴、教師、家長等)組成評價共同體,以人人點贊的方式擴大激勵面。可視化是指將幼兒的重要時刻以圖文、視頻等形式加以呈現,讓每個幼兒都能隨時看到,達到回味快樂、感受鼓勵、建立自信、延續熱情的效果。趣味化是指鼓勵和接納幼兒用自己喜歡的方式,如一首童謠、一個謎語、一段說唱、一段快板等方式上演一場“達人秀”,連接生活,傳遞快樂。這樣的評價旨在“最大化放大和升華學習成就”,從不同維度營造一種積極的氛圍,為新的融通提供靈感。

4.項目導師陪伴,提高學習自信

教師從原來負責環境材料的“責任館長”轉變為全程參與的“項目導師”,從關注“場館”轉向關注“項目”。他們敏銳觀察、擇機引導,成為幼兒學習的促進者。在項目生成階段,教師熱情地加入討論,激發幼兒的創意,而后帶領幼兒確定主題。在項目進行階段,教師以“還有其他辦法嗎”啟迪幼兒思考不同的解決方案,讓他們在假設、循證、總結、反思的循環中發展思維,提升問題解決能力。在合成展示階段,教師為幼兒的“達人秀”提供文字記錄、錄音、剪輯等服務,支持幼兒的個性化表達。

融通式場館課程拓展了材料、場域。活動場館不再只是一個個孤立的空間,而是彼此聯結且支持幼兒探究、對話、創造的動態學習系統。幼兒在多樣的交互和多元的學習中迸發創意,在一項項挑戰中形成自我認同感、價值感和學習效能感,獲得綜合素養的發展,真正成為學習的主人。

參考文獻:

[1]陳婷,王春燕.幼兒園工作坊中兒童主動作業的審思:基于杜威“課程中的游戲與工作”教育思想的啟示[J].早期教育(教育科研),2019(2):44-47.

[2]王振宇.從活教育到活游戲[M].上海:上海交通大學出版社,2021.

[3]伍茲.兒童發起的游戲和學習:為無限的可能性而規劃[M].葉小紅,譯.北京:中國輕工業出版社,2020.

[4]雷斯尼克.終身幼兒園:將創造力進行到底[M]. 趙昱鯤,王婉,譯.杭州:浙江教育出版社,2018.

[5]虞永平.實習場與幼兒園課程[J].幼兒教育,2007(1):7-9.

(1.浙江省杭州市臨平區教育發展研究學院?2.浙江省杭州市德勝東村幼兒園)