社交線索下幼兒社會分類的發展機制*

劉萬倫** 江燕娟 史英杰

(浙江師范大學心理學院,浙江金華,321004)

社會分類(social categorization)是一種以人為對象的分類,是個體將自己或他人分到不同的社會群體中,依據自己或他人所歸屬的社會群體來定義自己或他人身份的過程。〔1〕社會分類是個體認知世界以及社會交往的重要依據,也是其生存和社會適應的重要心理機制,起源于個體發展的早期,具有自發性。

社會分類總是依據一定的線索進行的,線索按照不同標準可分為自然線索和社會線索、明顯線索和模糊線索、動態線索與靜態線索、物理線索與社交線索等。〔2〕其中,物理線索是指據之進行類別判斷和推理的物理信息,如面孔形狀、身體膚色、衣服顏色等;〔3〕社交線索是據之進行類別判斷和推理的社交行為性質。〔4〕近年來對社交線索的探討多通過友好行為/不友好行為范式進行。友好行為包括合作、分享、擁抱、和他人一起玩耍等;不友好行為包括偷拿、推人、戲弄、拒絕和他人玩耍等。〔5〕人們可以通過物理線索快速組織環境中的復雜信息,對群體的外在特征進行分析推斷。這在一定程度上可以簡化印象形成的過程,節約認知資源。但片面依據外在物理線索進行社會分類,可能導致群際偏見,催化刻板印象,造成“歸因錯誤”等認知偏差。〔6〕而社交線索關注的是人們在社交領域中釋放的接納或者拒絕的信號,關注群體成員之間的相互關系和義務。由于群體成員之間往往具有相同的觀點、態度、目標,所以依據社交線索進行社會分類一般不會導致刻板印象和群體偏見。

依據社會義務理論,友好行為應優先朝向內群體成員,不友好行為朝向外群體成員。但以往研究表明,不同年齡階段幼兒對社會行為的期望并不完全遵守這一原則。〔7,8〕有研究發現,3—5 歲幼兒期望不友好行為發生在群體外,但對友好行為的期望在內外群體中不存在顯著差異。〔9〕有研究者則提出質疑,認為4 歲幼兒就表現出期望個人能夠保護內群體成員,而不是保護外群體成員。〔10〕

本研究包括兩個實驗:實驗1,探討單一線索下幼兒社會分類的發展特征、行為性質對幼兒社會分類的影響,以及幼兒對所發生的社交行為的解釋,以此了解幼兒社會分類的發展機制。實驗2,參考相關研究設計,〔11〕設置基于視覺相似性的物理線索和基于社會義務信念的社交線索相沖突的刺激情境,進一步考察幼兒社會分類的發展特征及對不同線索維度的選擇偏好。本研究所揭示的幼兒社會分類的發展特征及其心理機制可供相關人員參考。

一、研究方法與實施

(一)實驗1:單一社交線索下幼兒社會分類的發展機制

1.研究對象

在浙江省金華市某幼兒園隨機選取102 名4—6 歲幼兒為被試,其中4 歲組34 人(男15 人,女19 人),平均年齡為4.39±0.25 歲;5 歲組34 人(男18 人,女16 人),平均年齡為5.32±0.23 歲;6歲組34 人(男15 人,女19 人),平均年齡為6.27±0.24 歲。

2.研究設計

實驗1 采用3(年齡:4 歲、5 歲、6 歲)×2(社交線索:友好行為、不友好行為)的混合實驗設計。其中,年齡為被試間變量,社交線索為被試內變量。采用兩種與幼兒生活聯系最為緊密的社交行為,即友好行為和不友好行為作為社交線索的衡量指標。因變量為幼兒在社會分類任務中的行為表現。

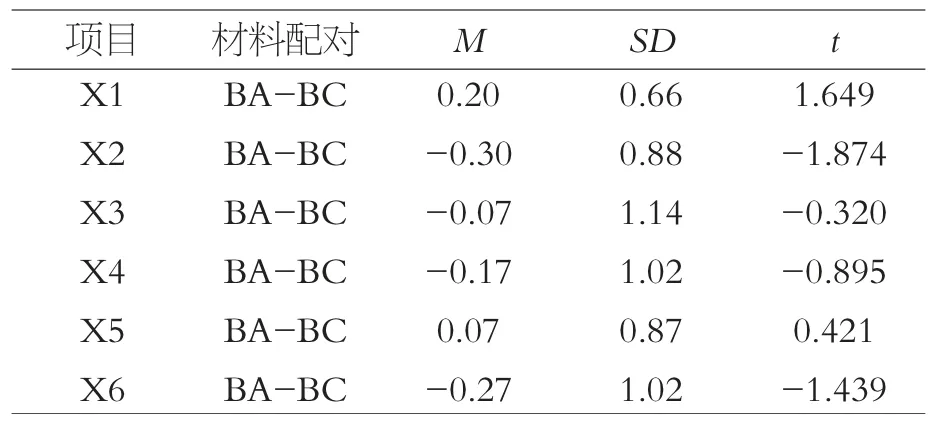

3.實驗材料

實驗采用“三元分類任務”(見圖1),〔12〕每次為被試呈現三張圖片,其中兩張為目標圖片(如圖中A、C),一張為測驗圖片(如圖中B),被試需判斷測驗圖片與目標圖片中的哪一個更適合歸為一類。實驗設置的任務是合作造塔,共包括6 種行為。其中,友好行為包括擁抱、合作、分享,不友好行為包括推人、推倒積木、拿走積木。

圖1 三元分類任務

為了排除材料相似性的干擾,本研究進行了預實驗,對材料的相似性進行評定。本研究讓30名大學生(男16 人,女14 人,平均年齡為20.3±1.29 歲)對實驗材料相似度進行評定,并采用李克特五級量表問卷,檢驗“三元分類任務”目標圖片中BA 的相似程度與BC 的相似程度之間是否存在差異。由表1 可知,各項目材料之間相似度差異不顯著,即本研究材料之間的相似性不會影響分類任務的結果。

表1 各項目材料間相似度差異比較

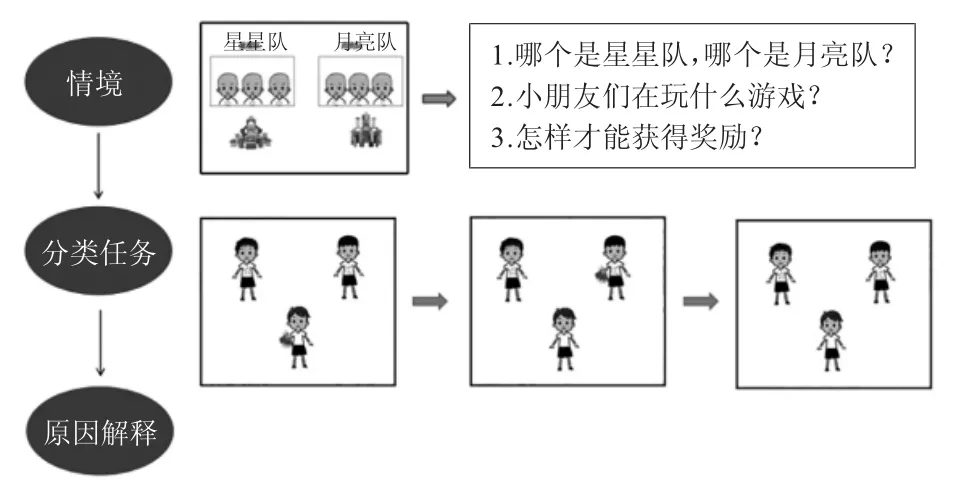

4.實驗流程

實驗在一個安靜的房間中進行,主試對每個被試單獨施測。主試先給出任務情境:幼兒園小朋友分成兩隊進行搭積木比賽,一隊是星星隊,身上貼著小星星標記,另一隊是月亮隊,身上貼著小月亮標記,哪一隊贏得比賽就可以獲得獎勵,但有小朋友玩游戲時不小心把標記弄丟了,于是教師分不清他是哪個隊的了。確定被試了解上述情境后,開始正式實驗。實驗要求被試完成分類任務,包括友好行為和不友好行為各3 個試次。分類任務是:在屏幕中呈現兩名分別來自星星隊和月亮隊的身份明確的成員,和一名身份不確定的成員(模糊人物),模糊人物對其中一名身份明確的成員做出友好(或不友好)行為。隨后,主試詢問被試,這個小朋友(模糊人物)是哪一隊的?實驗流程如圖2 所示。將被試選擇群體內友好行為或群體外不友好行為的記1 分,反之記0 分。最后,采用口頭報告形式收集被試對模糊人物行為的原因解釋。

圖2 實驗1 流程

(二)實驗2:沖突情境下幼兒在社會分類中的線索選擇偏好

1.研究對象

在浙江省金華市某幼兒園隨機選取126 名4—6 歲幼兒為被試,其中4 歲組42 人(男19 人,女23 人),平均年齡為4.36±0.25 歲;5 歲組42 人(男27 人,女15 人),平均年齡為5.25±0.23 歲;6歲組42 人(男17 人,女25 人),平均年齡為6.25±0.25 歲。

2.研究設計

實驗2 采用3(年齡:4 歲、5 歲、6 歲)×4(沖突情境:性別不同-友好、性別相同-不友好、衣服顏色不同-友好、衣服顏色相同-不友好)的混合實驗設計。其中,年齡為被試間變量,沖突情境為被試內變量。因變量為幼兒在分類任務中對線索的選擇偏好,被試按社交線索分類記1 分,按物理線索分類則記0 分。

3.實驗材料與流程

實驗流程同實驗1。

本研究使用統計軟件(SPSS26.0)對實驗所得數據進行處理分析。

二、研究結果

(一)年齡和社交線索對幼兒社會分類的影響

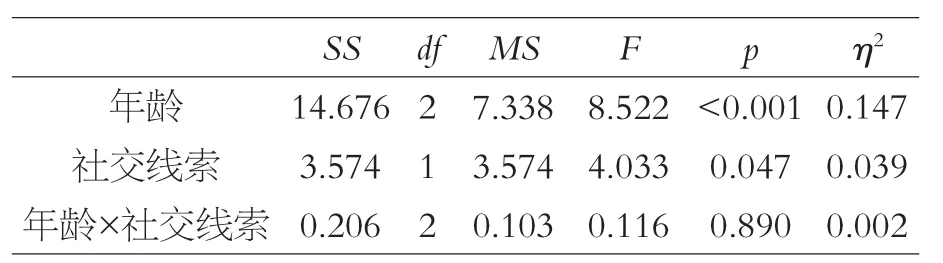

為探究年齡和社交線索對幼兒社會分類的影響,對各年齡組幼兒在友好/不友好行為分類任務中的得分情況進行重復測量方差分析,結果見表2。

表2 各年齡組幼兒在分類任務中得分的重復測量方差分析

由表2 可知,年齡的主效應顯著(F=8.522,p<0.001),多重比較結果表明,4 歲幼兒得分顯著低于5 歲和6 歲幼兒(p<0.01,p<0.001),而5 歲與6歲幼兒的得分差異不顯著(p>0.05)。社交線索的主效應顯著(F=4.033,p<0.05),根據兩者的均值比較可知,幼兒依據友好行為歸類的得分顯著高于不友好行為。年齡與社交線索之間的交互作用不顯著(F=0.116,p>0.05)。

(二)不同年齡幼兒對友好/不友好行為發生在團體內/團體間的解釋

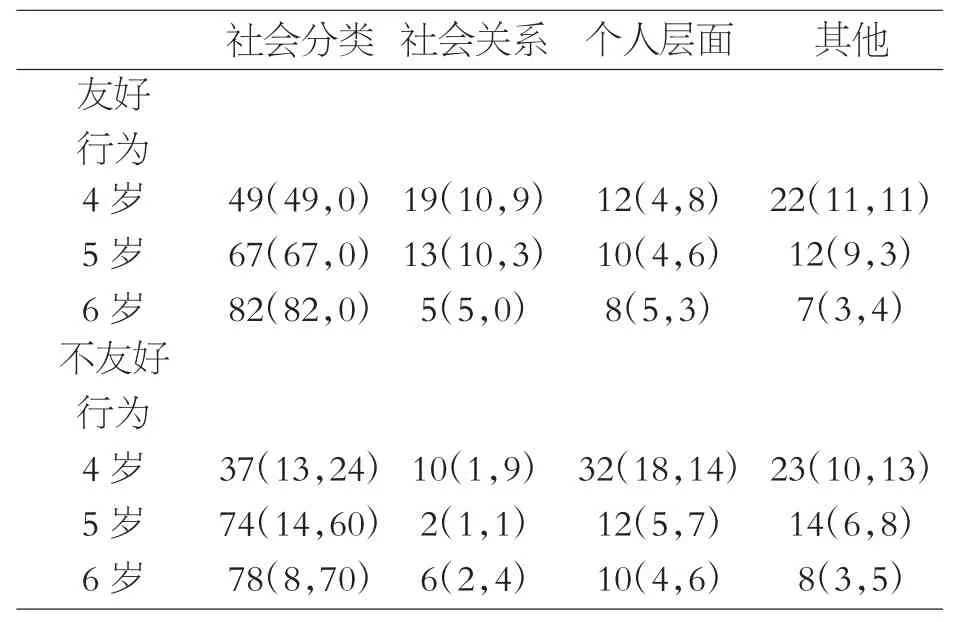

表3 各年齡組幼兒對不同行為的解釋(次數)

對不同性質行為發生在群體內和群體外的情況進行卡方檢驗,結果發現,只有當友好行為發生于群體內以及當不友好行為發生于群體外時,幼兒對行為原因的解釋存在顯著差異,其他情況下幼兒的解釋不存在顯著差異。具體來看,當友好行為發生于群體內時,4 歲與5 歲幼兒(χ2=1.559,p>0.05)和5 歲與6 歲幼兒(χ2=6.058,p>0.05)對原因的解釋都不存在顯著差異;但4 歲與6 歲幼兒的解釋類型存在顯著差異(χ2=12.083,p<0.01),后者更多將行為解釋為社會分類所致。當不友好行為發生于群體外時,4 歲與5 歲幼兒的解釋類型存在顯著差異(χ2=23.799,p<0.001),具體表現為,5 歲幼兒從社會分類進行行為解釋的比例多于4歲幼兒,而4 歲幼兒從社會關系和個人層面來解釋行為的比例多于5 歲幼兒。4 歲與6 歲幼兒的解釋類型存在顯著差異(χ2=27.702,p<0.001),具體表現為,4 歲幼兒從社會分類對行為進行解釋的比例少于6 歲幼兒,而從社會關系、個人層面和其他方面對行為進行解釋的比例高于6 歲幼兒。5 歲與6 歲幼兒的解釋類型不存在顯著差異(χ2=2.720,p>0.05)。

(三)幼兒線索選擇偏好的發展趨勢

實驗2 收集的分類得分是幼兒在分類任務中對線索的選擇偏好,幼兒按照社交線索分類記1分,按照物理線索分類記0 分。由此,數據類型為計數數據,不能采用重復測量方差分析。本研究將單獨分析年齡和沖突情境對幼兒完成分類任務的影響,以及幼兒在物理線索和社交線索發生沖突時的選擇偏好。

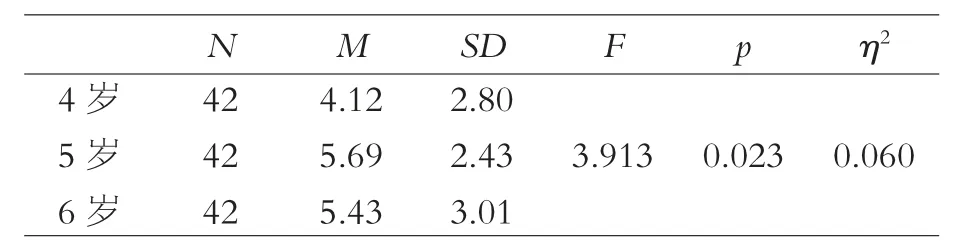

對各年齡組幼兒在沖突情境下的分類任務的得分進行方差分析,結果見表4。不同年齡幼兒在線索選擇偏好上存在顯著差異(F=3.913,p<0.05),事后檢驗發現,4 歲幼兒得分顯著低于5 歲(p<0.05)和6 歲幼兒(p<0.05),5 歲與6 歲幼兒得分不存在顯著差異(p>0.05)。

表4 各年齡組幼兒在分類任務中得分的方差分析

為進一步分析各年齡組幼兒線索選擇偏好,采用單樣本t 檢驗,將各年齡組幼兒得分與無偏好得分(4 分)進行比較,結果發現,4 歲幼兒分類任務得分處于隨機水平(t=0.276,p>0.05);而5、6歲幼兒分類任務得分顯著高于隨機水平(t=4.5,p<0.001;t=3.07,p<0.01),說明4 歲幼兒對線索選擇無明顯偏好,而5、6 歲幼兒對社交線索的選擇偏好顯著高于物理線索。

(四)不同沖突情境下幼兒社交線索偏好的比較

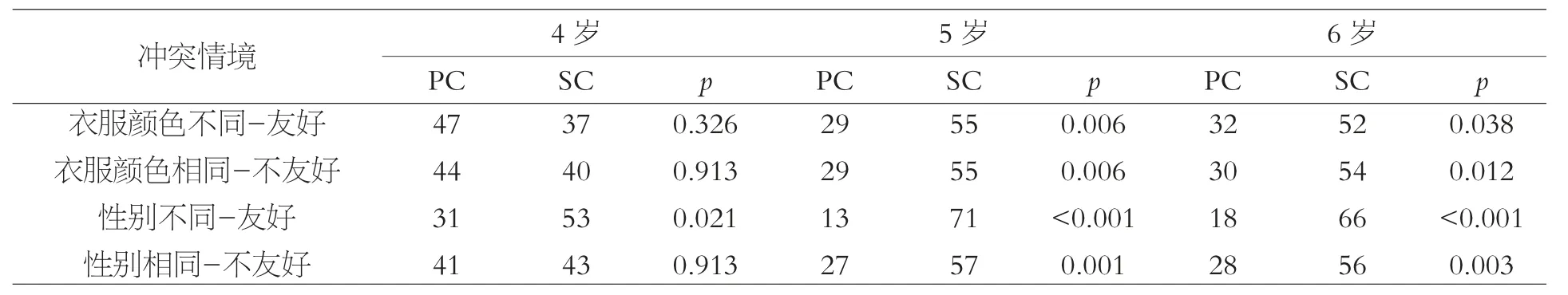

為探索沖突情境是否會影響幼兒的線索偏好,探究當物理線索與社交線索存在沖突時,幼兒是否存在線索偏好,本研究對不同沖突條件下幼兒線索選擇頻次進行非參數二項檢驗,結果見表5。

表5 不同沖突情境下幼兒線索選擇偏好的二項差異檢驗

表5 結果顯示,總體而言,年齡和實驗條件均對幼兒的社會分類產生影響。4 歲幼兒在社會分類中的線索偏向不明顯,僅在性別不同-友好行為條件下表現出對社交線索的選擇偏好;而5、6歲幼兒在四種條件下均表現出對社交線索的選擇偏好。

(五)對幼兒口頭報告中的社會分類線索偏好情況進行分析

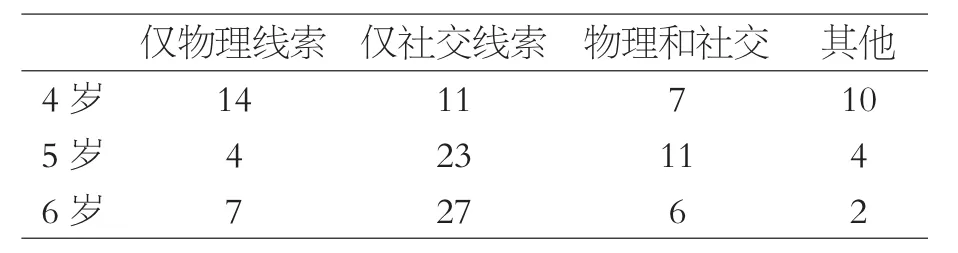

本研究對幼兒的口頭報告進行進一步分析發現,幼兒對社會分類依據的回答主要為四類:僅物理線索、僅社交線索、物理線索和社交線索(兩種情況摻雜)、其他(不知道、忘記了或其他與主題無關的回答)。對口頭報告進行編碼和描述性統計,同時對幼兒社會分類線索選擇偏好情況進行卡方檢驗,結果見表6。

應當說,“大調解”作為中國特色的矛盾糾紛解決方案,其產生和存在具有合理性和必要性,其積極作用應當肯定。從黨的十八大至黨的十九大,中央都強調要構建和完善多元化糾紛解決機制,加強預防和化解社會矛盾機制建設,“大調解”模式總體上契合中央的有關精神和要求。但是,必須正視以往實踐中存在的問題,從社會治理創新的高度和廣度,改革和完善“大調解”的組織體系和運行機制,通過興利除弊,提升“大調解”的法治化、社會化水平,更好地發揮其在預防和化解社會矛盾中的作用。

表6 幼兒口頭報告中對社會分類線索的選擇偏好情況

由表6 可知,4—6 歲幼兒在線索選擇偏好中存在顯著差異(χ2=21.390,p<0.01)。進一步多重比較發現,4 歲與5 歲幼兒的線索選擇偏好存在顯著差異(χ2=13.251,p<0.01),表明4 歲幼兒在社會分類中選擇物理線索的多于5 歲幼兒,選擇社交線索的少于5 歲幼兒;4 歲與6 歲幼兒的線索選擇偏好存在顯著差異(χ2=14.480,p<0.01),說明4 歲幼兒選擇社交線索的少于6 歲幼兒,選擇其他線索的則多于6 歲幼兒。5 歲與6 歲幼兒線索選擇偏好不存在顯著差異(χ2=3.275,p>0.05)。

三、討論與建議

(一)相關討論

1.幼兒社會分類能力的發展特征

實驗1 結果顯示,4 歲幼兒的社會分類任務得分顯著低于5、6 歲幼兒,5、6 歲幼兒之間相差不大。實驗2 結果顯示,當物理線索(視覺相似性)和社交線索(社會義務信念)發生沖突時,4 歲幼兒在社會分類中對線索選擇無明顯偏好,而5、6歲幼兒明顯偏向社交線索。這說明,幼兒的社會分類能力隨著年齡的增長而逐漸增強,4 歲幼兒的分類能力較差,5、6 歲幼兒的分類能力則較快發展并達到一個相對成熟和穩定的水平。這可能是因為5、6 歲幼兒的認知發展水平相對更成熟,對于群體的概念有較深的理解,有更強的群體信念,因此更多從群體角度解釋行為背后的原因。4 歲幼兒在社會分類中對線索選擇無明顯偏好,5、6歲幼兒明顯偏向于社交線索,是因為4 歲幼兒抑制控制功能發育不成熟,雖意識到同一群體成員有相互支持、避免互相傷害的義務,但還不能完全抑制視覺相似性的干擾。5、6 歲幼兒的神經系統發育比4 歲幼兒成熟,較能抑制視覺相似性的影響,使得“優先支持內群體成員,避免傷害自己群體利益”的信念占優勢地位,因而其群體規范和責任意識迅速發展,并對行為產生約束。

前人研究表明,年齡較小的幼兒預測行為時通常只考慮個人目標或者愿望,而年齡較大的幼兒則更重視信念。〔14〕為進一步探究不同年齡幼兒在社會分類任務中表現出的心理機制,研究者對幼兒的行為解釋進行了統計分析。結果顯示,不同年齡幼兒對與他人社會交往的認知存在差別,4歲組幼兒更多地將行為原因解釋為個人意愿和喜好,而5、6 歲組幼兒則傾向于認為行為有明確的意圖。如同樣是推倒城堡的行為,4 歲組幼兒會解釋為“這個人推倒城堡是因為他想這樣做”;年齡更大的幼兒則依據群體概念,將該行為解釋為“這個人推倒城堡是因為他們不是一個隊伍的”。這可能是因為,處于前運算階段的幼兒表現出自我中心的特點,隨著年齡的增長,幼兒對群體概念的理解由外在表征轉向內在本質。

綜合來看,本研究支持社會義務理論,對5—6 歲幼兒來說,人際間的社會互動所提供的信息遠比性別和衣服顏色這種靜態的視覺信息更重要。他們開始將提供互惠的成員劃分為同一類別,將帶來利益損害的成員劃分為其他類別,以社交行為判定成員身份,而不再簡單地依據相似性進行類別劃分。〔15〕此外,社會義務理論認為社交線索的優先性是普遍存在的,但在本研究實驗2 中,從4 歲幼兒的分類結果中發現,在線索沖突情境下,幼兒未表現出對社交線索的偏好。這表明,幼兒對于社交線索選擇的優先性受情境、相似性、選擇性注意的發展情況等多方面的影響。

2.社交線索對幼兒社會分類的影響

社交線索對幼兒社會分類的影響主要表現為對社交行為性質的歸類方面。在本實驗中,總體來說,4—6 歲幼兒均將做出友好行為的人歸為一類,而將做出不友好行為的人歸為不同的類別。但就友好和不友好行為而言,4—6 歲幼兒的友好行為得分更高,即對友好行為能做出更好的反應。幼兒更早表現出對內群體的偏愛,不傷害內群體的義務信念發展得晚些。本研究也探究了友好行為對幼兒社會分類影響更大的原因。在對幼兒園教師的訪談中我們了解到,在學前教育階段,教師傾向于使用積極詞匯,鼓勵、幫助、支持幼兒的友好行為。幼兒對積極行為的接觸更多,很容易理解分享、擁抱的概念。對嘲笑、偷拿這些行為,部分幼兒可能無法理解。因此本研究認為,幼兒在面對新群體時,會假定所有人對彼此持友好關系,對外群體的偏見和敵意則受后天經驗和外部因素的影響,如存在競爭的群體關系、家庭教育、社會文化等。

在本研究中,當友好行為發生在群體內時,大多數幼兒會將其解釋為社會分類,如“因為他們是同組的,所以互相幫助”。當友好行為發生在群體外時,幼兒將其解釋為社會關系或個人層面的原因,如“因為他們是朋友”或“因為她對人友好”。當不友好行為發生在群體內時,年齡較小的幼兒傾向于將其解釋為個人原因所致,如“他生氣了”,年齡較大的幼兒則更多將其解釋為社會類別所致,如“可能他以為只能推同組的積木,不能推其他組的積木”。當不友好行為發生在群體外時,大多數幼兒將行為的原因解釋為社會分類所致,且這種解釋的比例隨年齡增長而增多。這驗證了已有研究的結論。〔16〕但在對幼兒口語報告的分析中,研究者發現,幼兒對不友好行為的認知與社會義務理論相比存在部分偏差,部分幼兒認為不友好行為更有可能發生在群體內。對此我們推測,一方面,日常游戲過程中,同一組成員間發生不友好行為的機會更多一些;另一方面,不友好行為是不被鼓勵的,對不同組成員做出不友好行為可能帶來更嚴重的懲罰。因此,幼兒持有的社會義務信念受后天經驗影響,中西方兒童接受的教育理念和對規則的服從度在一定程度上影響了其對行為的預期和理解。

(二)相關建議

1.根據幼兒社會分類能力的發展特征安排相關活動

幼兒社會分類能力的發展是一個循序漸進的過程,可以反映幼兒的社會認知水平。幼兒已具備關于社會的樸素認知,而社會分類可以幫助其更好地認識所處的社會環境和社會秩序,有效辨別環境中的復雜信息,對他人的生理、心理和行為特征進行分析推斷,并判斷如何與其他社會成員互動。5—6 歲幼兒持有較強的社會義務信念,因此在教育教學過程中,教師可以多嘗試用群體規則和團體義務對幼兒進行教育教學。如引導小組組員分工合作,既承擔自己的責任,也履行幫助組內成員的義務等,促進幼兒的團隊協作能力發展。4歲幼兒還處于注意事物表面特征的優勢期,物理線索對其分類而言是一個較大的干擾因素。在這一階段,可以引導幼兒將分類的關注點從表面特征轉移到更深層、本質的特征,提升幼兒的分類能力。如在玩玩具時,倡導喜歡玩洋娃娃的小朋友一起玩,喜歡玩小汽車的小朋友一起玩等。

另外,應培養幼兒歸納整合、提取關鍵信息的能力。如幼兒在玩玩具時,教師可讓年齡較小的幼兒按照形狀、大小、顏色、圖案等進行比較歸納,并設置沖突情境,如將顏色不同但圖案相同的積木放在一起,詢問幼兒是否正確,鼓勵幼兒展開討論并表達觀點。對于年齡較大的幼兒,可引導其按照材質、功能、用途等內部屬性對物品進行分類,并鼓勵幼兒說出分類標準,促使幼兒積極思考,主動解決問題。

2.利用社交線索幫助幼兒學習社會分類

自然群體理論認為,分類主要依據生理特征,這類信息通常不易改變,便于分類,能夠節約認知資源。但這種分類方式與歧視、偏見、刻板印象等負面社會現象息息相關。而社會義務理論認為,群體由人與人之間的關系和義務構成,人們依據群體成員間的社會義務進行分類。這種社會義務指標通常表現為社交行為,如對群體有利的互惠行為、表達友好的行為等。4—6 歲幼兒已經開始形成社會義務信念,家庭教育和學校教育應在此階段加強對幼兒社會義務信念方面的培養。如:在游戲和活動中培養幼兒的合作互助意識,形成團體凝聚力;在比賽或存在競爭的活動中,讓幼兒學會符合規則的良好競爭行為,與群體和群體成員形成良性互動。此外,還可開展群體認知策略教育以防止幼兒形成基于群體的刻板化認知。在教育活動中,宜減少單一且依據固定外表特征進行的類別劃分,增加幼兒依據行為和責任進行的群體劃分和評價,引導幼兒在與活動對象的交往過程中形成自己的判斷和印象評價方式。