穴位貼敷治療胃脘痛有效性的Meta分析

李雨芹 陸 凱 劉 丹

1.天津中醫藥大學,天津 301617;2.珠海市特殊教育學校,廣州 珠海 519070;3.天津市武清區中醫醫院,天津 301799

胃脘痛,又稱胃痛,是以上腹部近心窩處發生疼痛為主癥的病癥,常伴有腹脹、納呆、反酸、噯氣等癥狀,屬中醫脾胃病范疇,胃脘痛病位在胃,與肝、脾密切相關,“不通則痛”“不榮則痛”為基本病機,初病多為實證,常見肝氣犯胃、寒邪內阻及濕熱中阻等證型,久病多為虛實夾雜或虛證,以脾胃虛弱常見。在西醫學中,急 (慢)性胃炎、消化性潰瘍、功能性消化不良、腸易激綜合征、胃黏膜脫垂等是引起胃脘痛的常見疾病[1],臨床主要予以解痙、抑酸治療,因病情易反復發作,治療效果欠佳,故尋找安全有效的治療方法來提高臨床療效尤為必要。穴位貼敷是具有中醫特色的外治法,近年來,有研究[2-3]證實穴位貼敷在治療泄瀉、便秘等消化系統疾患中發揮著重要作用。目前已存在一些穴位貼敷治療胃脘痛的原始研究,但因缺乏綜合評價,穴位貼敷治療胃脘痛的效果仍不明確,故本研究采用循證醫學方法,檢索國內外文獻進行Meta分析,客觀評價穴位貼敷治療胃脘痛的整體療效,為臨床的選擇與應用提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 納入標準 ①研究類型:RCTs;②研究對象:患者以胃脘痛為主癥就診,符合中醫“胃痛病”診斷標準[1];③干預措施:對照組予常規西醫治療或中醫療法,試驗組予單獨使用穴位貼敷或在對照組基礎上聯合穴位貼敷,穴位貼敷藥物、時間及穴位選擇不限;④主要結局指標:有效率、胃痛積分、視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)、胃痛緩解所需時間;次要結局指標:安全性評價。

1.2 排除標準 ①重復文獻;②無法獲取原文的文獻;③不能體現試驗組穴位貼敷獨立效應的文獻。

1.3 檢索策略 計算機檢索CNKI、Wanfang、VIP、CBM、中華醫學會期刊、Pubmed、EmBase、The Cochrane library數據庫,檢索時間從建庫至2022年12月。使用主題詞結合自由詞檢索,語言限定為中英文。中文檢索詞:穴位貼敷、穴位敷貼、胃脘痛、胃痛,英文檢索詞:Stomachache、Epigastric pain、Acupoint application、Acupoint sticking等。

1.4 文獻提取 由2名研究者(李雨芹、陸凱)按照納排標準獨立進行篩選文獻,采用Microsoft Excel表格對以下信息進行提取:①一般資料:第一作者、發表日期、基線情況;②研究特征:兩組樣本量、干預措施、療程、結局指標、不良反應。文獻篩選過程中出現任何分歧均通過與第3名研究者(劉丹)協商后確定。

1.5 風險偏倚分析 參考Cochrane偏倚風險評估工具評價文獻質量。包括隨機順序的產生、分配隱藏、受試者盲法的實施、研究者盲法實施、數據完整、選擇性報告以及其他偏倚。風險等級分為低風險、高風險、不清楚3個層次。風險評價過程中意見不統一時,應與第3名研究者(劉丹)討論后決定。

1.6 統計分析 使用RevMan 5.4進行Meta分析。結局指標合并統計量后,若異質性高,則采用隨機效應模型,并進行亞組分析、敏感性分析,反之則采用固定效應模型。連續型變量采用均方差(standardized mean difference,SMD)及95%置信區間(confidence interval,CI)表示,二分類變量采用比值比(odds ratio,OR)及95%CI表示。當結局指標文獻>10篇進行漏斗圖繪制,觀察各研究間發表偏倚情況。

2 結果

2.1 篩選結果 共獲得文獻362篇,通過去重、閱讀標題摘要及詳讀原文后,最終納入文獻24篇[4-27],均為中文文獻,涉及2327例患者(試驗組1162例,對照組1165例),文獻篩選流程如圖1所示,納入文獻基本情況見表1。

表1 納入文獻基本特征表

表1(續)

表1(續)

圖1 文獻篩選流程圖

2.2 偏倚風險評價 納入24項研究,9項研究[4,9,12,14-15,18,24-26]隨機分組方案被評為低風險,2項[6,19]高風險,13項[5,7-8,10-11,13,16-17,20-23,27]僅提及隨機,評為不清楚;24項研究均未提及分配隱藏,評為不清楚;24項研究均未提及盲法,評為不清楚;23項研究的結果數據完整,評為低風險;1項研究[23]部分數據情況不明,評為不清楚;24項研究均未選擇性報告,評為低風險;2項研究[16,27]基線情況不明確,評為不清楚;3項研究[15,25-26]報告基金,評為不清楚;19項研究[4-14,17-24]未發現其他偏倚風險,評為低風險。納入文獻偏倚風險評估如圖2所示。

2.3 Meta分析結果

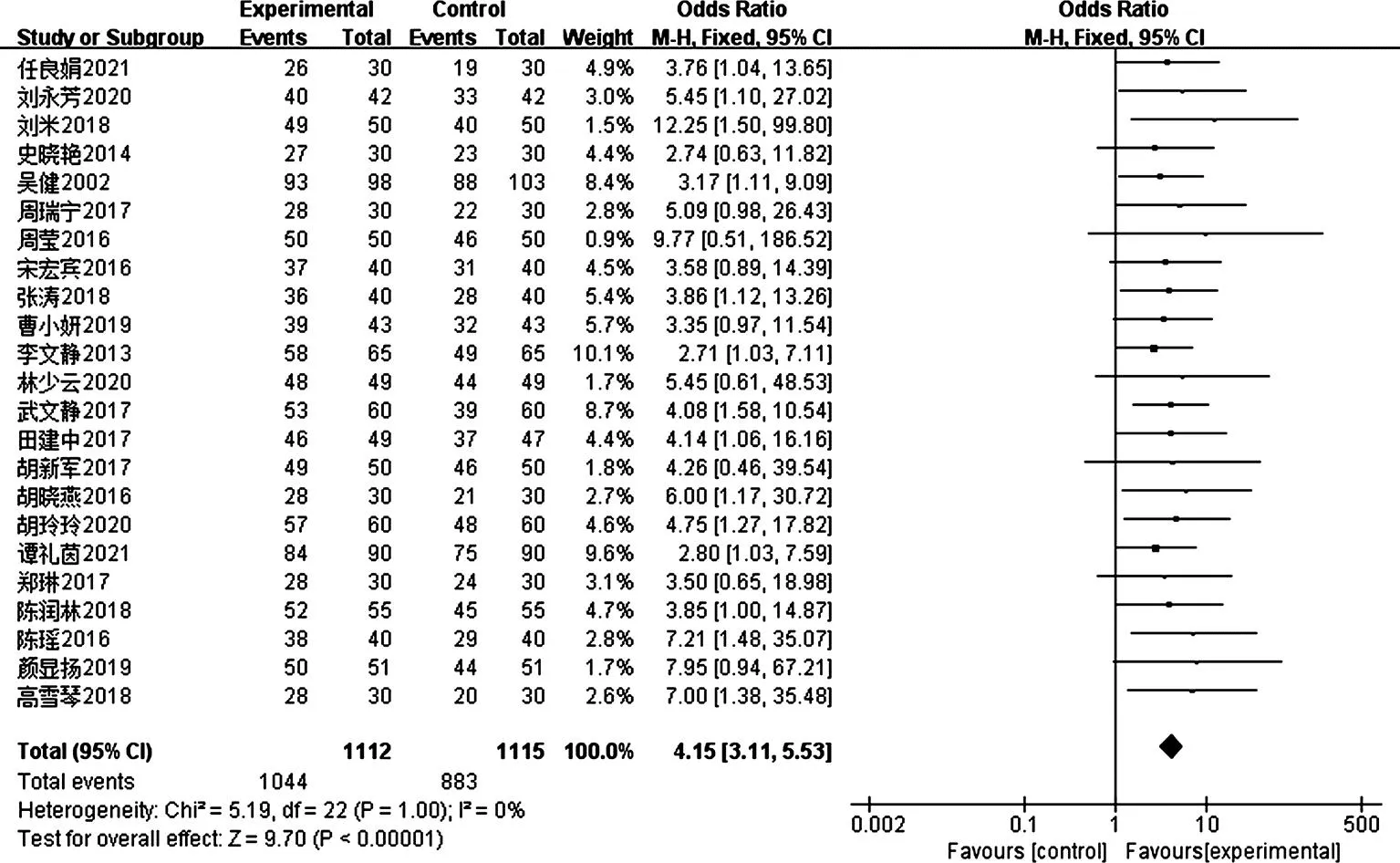

2.3.1 有效率 23項RCTs[4-22,24-27]報告了有效率,異質性檢驗顯示各研究之間具有同質性(P=1.00,I2=0%),故采用固定效應模型進行分析。結果顯示:與對照組相比,試驗組能明顯提高臨床療效,差異具有統計學意義[OR=4.15、95%CI(3.11,5.53)、P<0.00001],如圖3所示。

圖2 納入文獻質量評價圖

圖3 有效率的森林圖

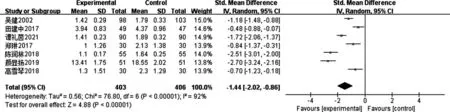

2.3.2 胃痛積分 7項研究[5,7,18-20,22,25]報告了胃痛積分,各項研究之間存在高度異質性(P<0.00001,I2=92%),采用隨機效應模型分析。Meta分析結果顯示,與對照組相比,試驗組改善患者胃痛積分具有明顯優勢,差異具有統計學意義[SMD=-1.44,95% CI(-2.02,-0.86),P<0.00001],如圖4所示。

圖4 胃痛積分的森林圖

因此結局指標異質性高,按對照組治療措施類別的不同進行亞組分析及通過逐一剔除文獻法進行敏感性分析,結果顯示西醫常規治療:P=0.12,I2=59%;中醫治療:P<0.00001,I2=94%;西醫聯合中醫治療僅一項研究無法計算P值及I2值,說明對照組治療措施的差異可能是異質性來源之一,如圖5所示。敏感性分析發現I2穩定在90%~93%,說明結果穩健。

圖5 胃痛積分的亞組分析圖

2.3.3 VAS評分 4項[4,12-13,15]研究報告了VAS評分,各研究間存在高度異質性(P<0.00001,I2=89%),采用隨機效應模型分析。結果顯示,與對照組相比,試驗組能明顯降低VAS評分[SMD=-1.81,95% CI(-2.59,-1.02),P<0.00001],如圖6所示。

敏感性分析結果顯示:排除曹小妍后異質性顯著降低,說明此研究可能是該指標異質性的來源,詳見表2。

圖6 VAS評分的森林圖

表2 納入文獻有關VAS評分的敏感性分析表

2.3.4 胃痛緩解所需時間 2項[10-11]研究報告了此結局指標,異質性分析P=0.55,I2=0%,采用固定效應模型,結果顯示,與對照組相比,聯合穴位貼敷能更快的緩解胃痛,差異具有統計學意義[SMD=-2.17,95% CI(-2.49,-1.84),P<0.00001],如圖7所示。

圖7 胃痛緩解時間的森林圖

2.3.5 安全性分析 24項RCTs,僅7項進行了不良反應情況的統計,其中5項[9,16-17,26-27]表明治療期間未發生不良反應,2項[6,23]出現不良反應,主要表現為口干、頭暈、皮疹等(試驗組總發生7例,發生率為7.7%,對照組總發生12例,發生率為13.3%),表明試驗組不良反應低。

2.3.6 發表偏倚 采用漏斗圖對有效率進行發表偏倚分析,23項研究的分布基本對稱,說明存在發表偏倚的可能性小。如圖8所示。

圖8 有效率的漏斗圖

3 討論

早在《素問·舉痛論》提出腸胃受寒而厥逆上出,致胃脘疼痛。《靈樞·邪氣臟腑病形》記錄“胃病者,腹脹,胃脘當心而痛”。胃脘痛病位在胃,與肝脾密切相關。胃主受納、脾主運化、肝主疏泄,故脾胃調和、升降有序,肝氣疏泄平衡胃能安。隨著社會的進步與發展,飲食結構改變引起脾胃功能失常,生活壓力增加影響肝的疏泄,肝氣犯胃引起胃脘痛,上犯于腦易怒易郁等因素,致使病情常反復發作,臨床療效有待進一步提高。穴位貼敷最早見于《五十二病方》,其既能避免藥物首過效應和胃腸刺激,還能通過穴位經絡,直達臟腑,臨床得到廣泛的應用[28-30]。本文通過對穴位貼敷治療胃脘痛的RCTs進行Meta分析發現:試驗組均為在對照組的基礎上聯用穴位貼敷,且聯合穴位貼敷在提高有效率、降低胃痛評分及縮短胃痛緩解所需時間方面均具有明顯優勢,所以穴位貼敷是治療胃脘痛的有效輔助手段,且安全性較好。

初起寒、熱、濕邪困阻于胃脘或因肝氣疏泄失常犯胃,阻遏氣機而致不通則痛,病情反復發作或素體虛弱者,中氣不足,無以運化,寒從中生或傷及胃陰,陰虛內熱而致不榮則痛。“脾胃虛寒”“胃陰虧虛”“肝氣犯胃”“濕熱中阻”為臨床常見的胃痛證型[31]。本研究納入的RCTs中,16項[4-7,10-17,22,24,26-27]辨證為脾胃虛寒型,2項[20,23]為脾胃氣虛型,2項[8,25]為肝氣犯胃型,1項[9]為脾胃濕熱型,1項[21]為寒邪內阻,2項[18-19]未提及證型,藥物組成包括散寒溫陽健脾、疏肝理氣、清熱利濕類,藥物以辛香走竄的丁香、肉桂、細辛居多,姜汁為主介質,可見穴位貼敷療法治療胃脘痛以虛寒證為主要證型;穴位以中脘、神闕、足三里、脾俞、胃俞為主,源于“中脘為胃之募”“脾俞、胃俞為脾胃之俞穴”“神闕主治百病”“肚腹三里留”的中醫經典理論,以上發現與既往研究[32]的結論一致。由上可見,胃痛證型、貼敷藥物及穴位選擇差異均可能是納入研究間高異質性來源。

本研究是對穴位貼敷治療胃脘痛療效評價的一次初探,研究存在一定的局限性:①納入研究均為中文研究,可能存在語言偏倚;②納入文獻的最大樣本量103例,最小樣本量30例,所有研究均無樣本量的估算,可能會增加II型錯誤的發生率,造成試驗質量低;③納入研究僅9篇運用了合適的隨機分組方法,余研究未規范運用和報道隨機方法,可能存在分組偏倚;④納入文獻均未提及分配隱藏及盲法的實施,可能會導致實施偏倚與測量偏倚;⑤僅7項研究涉及不良反應情況的記錄,故安全性的綜合評價比較局限;⑥24篇研究僅1項研究[22]進行了半年后隨訪情況的報道,故不能判定聯合穴位貼敷是否可以減少復發,提高遠期療效;⑦缺乏單獨應用穴位貼敷與常規治療直接比較的研究。

綜上所述,穴位貼敷能有效提高胃脘痛臨床療效,安全性較好。未來可參考上述不足開展臨床研究,為穴位貼敷治療胃脘痛提供更加可靠的理論依據。