大語文理念下職校語文古詩詞主題教學思考

盧晨晨

大語文理念是指以課堂教學為中心,逐漸將語文知識、技能延伸至學生的各個領域,其中包括學校生活、家庭生活、社會生活,實現語文教學與育人的相互結合。古詩詞作為我國藝術文化的瑰寶,以語言優美、音調和諧、意境深遠的特點受到眾多學者的喜愛和追捧,通過誦讀、分析、品鑒古詩詞能使學生的文化修養、詩詞鑒賞能力得到提升。那么如何才能讓學生全身心融入詩詞海洋中暢想遨游,又該如何讓學生在品讀膾炙人口、悲壯激昂的佳句中接受美的熏陶,如何拉近學生與古人的距離,高質量學習古詩詞就成為職校教師需要重點思考的問題。本文在大語文理念指導下,針對職校語文古詩詞主題教學的有效策略展開論述。

在中華上下五千年的歷史沉淀下,形成了浩如煙海的文化寶庫,尤其是在古詩詞的學習中總能讓學生產生百般品味、流連忘返的感覺。分析職校語文教材,其中編排了許多古詩詞內容,目標是培養學生的古詩詞鑒賞能力、文化修養以及接受美的熏陶,提高職校學生的審美能力、人格魅力,實現祖國優秀傳統文化的繼承和弘揚。然而在實際教學中,因為職校學生的語文學習基礎相對較差,部分學生對古詩詞學習的興趣較低等,對提升職校語文古詩詞教學質量造成了制約和阻礙。總結教學經驗,筆者認為基于大語文觀理念下實施職校古詩詞教學可以從以下幾方面入手。

1 建立吟誦四部曲,助力教學改革

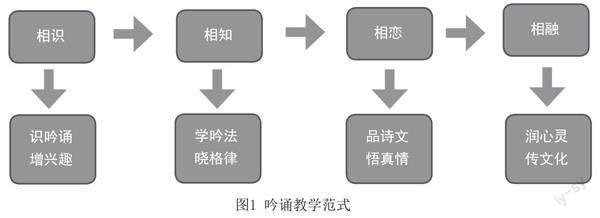

首先,要讓學生對吟誦有一定了解,調動學生學習古詩文和吟誦的興趣;其次,了解吟誦規則,學習吟誦方法,使學生能夠開口就能吟誦;最后,借助吟誦的方式品味古詩詞,實現在結合字義、意象的基礎上初步了解文本內容,感受古詩詞魅力。筆者結合多年教學經驗以及總結前輩的研究成果,逐漸摸索出一套關于吟誦教學的范式(見圖1),能夠幫助學生從內心喜歡上古詩詞學習,實現知識的學以致用。

1.1 相識,親近古詩文

雖然吟誦是流傳千年的讀書方式,但因當前體制內課堂主要以朗誦為主,吟誦逐漸淡出了教育界,即便一些學生聽說過吟誦,也對吟誦的認識是片面、零散的。吟誦對于職校學生可以說是一個新的名詞。那么應當運用什么樣的方式將吟誦引入古詩詞教學,讓學生喜歡吟誦、調動吟誦興趣、樂于親近古詩文呢?吟誦教學的重點是激發學生對古詩文的吟誦興趣,增強對優秀傳統文化的認同感,如果單純地站在吟誦知識點的角度設計教學,那么學生就會產生“朗誦即吟誦”的認知,并對帶有旋律的讀書方式出現抵觸情緒,甚至因為感到奇怪而不愿嘗試,降低古詩詞教學成效。基于以上分析,教師可以在相識環節采用吟誦介紹、情境創設的方式實施教學,達到識吟誦、增興趣的目的。

首先,話題導入。吟誦是我國傳統的讀詩、讀文方法,“吟”是指拉長聲音,像歌唱一樣地讀;“誦”則是采用抑揚頓挫的聲調,有節奏地讀,也是古詩文中常見的口頭創作和表達方式。在《尚書·舜典》中提到“詩言志,歌永言,聲依永,律和聲”;《毛詩序》中說,“詩者,志之所以也。在心為志,發言為詩。情動于中而形于言,言之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足,故永歌之”。可以看出,早在古代時期人們就已經采用“永言”“和聲”的聲音手段來表達自己的情志,并且在古代私塾教育中受到了廣泛運用。但遺憾的是,吟誦作為一種只能借助“口傳心授”方式才能實現傳承的聲音藝術,受古代技術水平的局限,未能在當前得到很好的延續,特別是在新文化、除四舊等思潮影響下,更是淡化了吟誦的 “身影”,知道吟誦的人可謂是少之又少。值得慶幸的是,自進入21世紀以來,隨著人們對傳統文化的重視,也賦予了吟誦新的生機與活力。

其次,創設情境。俗話說“興趣是最好的驅動力”,當學生對吟誦有了一定了解后,教師可以借助信息技術手段,如配樂吟誦、錄音示范、畫面引導等方式,激發學生的吟誦興趣、感知詩意。例如,在《歸去來兮辭》教學中,可先將融合鳥鳴水聲、田園氣息的音樂作為吟誦背景,再通過示范吟誦,讓學生仿佛置身于大自然懷抱、忘掉煩惱,最后以自然美景為依托,抒發心志的《荷塘月色》(朱自清)、串聯蘊含月光荷葉意象的《山居秋暝》(王維),帶領學生感悟吟誦美,還能引導學生感悟古詩詞所抒發的情感,可顯著提高學生對古詩詞的吟誦興趣。

1.2 相知,培養吟誦能力

學習吟誦是實施吟誦教學的前提和基礎,只有掌握了一定的吟誦能力才能帶領學生更加深入地感悟古詩文魅力。以《采薇》吟誦教學為例,一吟,初步領略音節之美。現階段,在職校語文課堂中,大部分教師注重介紹作品背景、作者生平,而忽略了文本本身,導致很多學生在學完整首作品后仍然不熟悉作品內容。對比語文教學現行的朗讀,吟誦更能將《采薇》“一唱三嘆、回環往復”的美感體現出來。如在吟誦到“采薇——采薇——”時學生會發現中間有一個明顯的停頓,并且前三段都是采用兩拍式、中間停頓的方式吟誦,進而明白在吟誦節奏上,聲音的感覺是回環往復的;而從第四段開始,吟誦節奏變得快了很多。這個過程不僅能使學生感受到漢字音節的天然聲響效果和節奏,還能提高對文本內容的關注度,在高低長短、抑揚頓挫的吟誦中融入詩境,感受重章疊唱的藝術美感。二吟,關注文本聲韻。在第一段“靡室!靡家——”這一句是整首詞的情緒高點,當吟誦到“不惶啟居,獫狁之故”時,情緒由高轉向低;第二段,“憂心烈——烈”,這里連用了兩個入聲字,所以在吟誦中短促的發音能夠讓學生感受到戍邊戰士從內心深處發出的焦灼感。第一段中“獫狁之故”與第二段中的“我戍未定、靡使歸聘”均為仄聲韻,而在第三段中的“我行不來”則是平聲韻,都是表達的思鄉之情,聲韻的變化能將戍邊戰士從憂傷、壓抑到難過、失落的情緒進行充分展現。而在戎車既駕、四牧業業等句子的吟誦中,能夠感受到戍邊戰士的高亢情緒等等。三吟,感悟文本主旨。吟誦能讓學生在抑揚頓挫、響沉強弱中提煉主旨。如在第四段吟誦中,明快、憤慨的節奏牽引已經不再是單純的厭惡戰爭、不能回家的煩悶,體現的是保衛國家的決心,進而凝練出文本主旨:《采薇》中所表現出來的思鄉之情,是從戍邊戰士對整個民族的奉獻中所得,是因為熱愛家鄉而離開家鄉,又因為思念家鄉、卻又堅持不回鄉,所以在回到闊別已久的家鄉時,產生了百感交集、心緒難寧的情感。

可見,吟誦作為我國傳統文化中一種重要的讀書方式,曾經一度被忽視和遺忘,但現在又重新受到了人們的重視。在職業院校的古詩文教學中引入吟誦,不僅是對語文教師的一次挑戰,同時也是提高古詩詞教學效果的一種新途徑。

1.3 相戀,激發情感共鳴

相戀是以吟誦為手段,將古詩文學習方法教授于學生,讓學生在反復的涵詠和深入理解中,通過聲音的傳遞與古詩文的作者產生情感共鳴、滋潤心靈。這種教學方法不僅是讓學生學習古詩文的表面知識,更是深入到古詩文的內涵和情感之中,培養學生的審美能力和文化素養。

例如,在馬致遠的《天凈沙·秋思》教學中,整篇內容沒有提到作者所思的內容,只是通過構建幾個意象詮釋思之寄寓所在,為此,需要充分調動學生的理解和想象,才能將意象與主人公之間的內在關系挖掘出來,掌握“秋思”主旨。詩詞第一句中用了三個意象將秋天的蕭瑟、凄涼體現出來,分別為枯藤、老樹、昏鴉,這也是作者的情感基調;第二句又用了三個意象展現出一幅安逸、溫暖的田園風光,分別為小橋、流水、人家,基于表面分析是一場矛盾,但細細品悟后發現是別具一格,同時,指導學生學習以樂景反襯哀景的藝術表現形式。在“古道西風瘦馬”這一句,能讓學生在吟誦中勾勒出一幅漂泊的人形影只的畫面,而“古”的運用,更是將游子的個人凄苦之情展現得淋漓盡致,進而萌生出“夕陽西下”“斷腸人在天涯”的情感,很容易引發學生的聯想和共鳴。整首古詩給人的感受除了是凄涼、悲苦的天涯羈旅外,更是在吟誦中營造出一幅廣闊的畫面,將這些情緒落實到古詩詞教學中,能夠很好地豐富學生的情感世界。

1.4 相融,傳承傳統文化

在職業院校積極推動吟誦教學,目的在于提升學生的語文素養。通過吟誦古詩文,滋潤學生心靈,達到陶冶情操、修身養性、傳承傳統文化的目標。此外,通過吟誦古詩文還有助于恢復我國傳統的“詩教”。因此,吟誦教學并不僅僅局限于語文課堂或音樂課堂,更應該融入學生的日常生活中,可用吟誦社團或詩社的方式將吟誦活動拓展到課堂之外、校園之中,達到知行合一,學以致用。

在新媒體蓬勃發展的背景下,《中國詩詞大會》在詩詞的表現形式和手段上進行了創新,將古代與現代有機融合,形式多樣且具有積極意義。基于此,教師可在教學中設置“飛花令”環節,即每場比賽設定一個關鍵字,如“花”“春”“月”“風”等,參賽者在規定時間內如果稍有猶豫未能接上下一句,即判定為失敗。這種以“飛花”為主題的競賽形式,能夠檢驗學生的詩詞知識儲備和臨場心理應變能力,還能在課堂教學中營造濃厚的學習氛圍,提高學生對古詩詞學習興趣。此外,新興媒體平臺不僅提供了豐富的學習資源,還可以幫助學生更好地理解和掌握詩詞的內涵。同時,教師也可以利用這些平臺進行線上線下互動教學,及時了解學生的學習情況,為下一步的教學提供參考。

2 以行為導向為契機,優化教學模式

傳統職校古詩詞教學過于注重文本解讀、情感講解以及結合歷史背景傳授語文知識,容易使學生產生枯燥、乏味的感覺,無論是在理解還是閱讀上都存在一定困難。而職校學生是以就業為導向,顯然這樣的課堂教學無法培養學生的綜合技能。行動教學法是20世紀80年代推出的教學模式,將其運用到職校古詩詞教學中,能增添教學內容的趣味性,使學生樂于參與課堂學習,并在完成某一任務后,從內心產生成就感和喜悅感,除了能提高學習古詩詞的自信外,還能達到優化課堂教學的目的。

2.1 模塊教學,實施項目

項目教學法需要全體師生參與、共同完成一個整體項目,該方法符合職校學生文化基礎較為薄弱的特點,能夠降低古詩詞學習的困難程度、解決學生難以理解文意的難題。

例如,在《雨霖鈴》教學中,讓學生借助多媒體設備完成配樂朗誦,并找出自己喜歡的詩句,說明喜歡的原因。有同學說喜歡“寒蟬凄切,對長亭晚”這句,因為這句詩傳達了一種凄涼的感覺,教師通過提問引導學生分析,“你是從哪些詞中感覺到凄涼之意呢”。經過簡單思考后,學生指出,“蟬”的鳴聲聽起來比較凄涼,“晚”間的長亭也帶有幾分凄涼的意味。這個過程中,學生可能無法運用準確的詞語進行語言描述,需要教師在了解學生已知的基礎上給予相應引導和提示。可見,將項目教學法運用到古詩詞教學中,帶領學生感知整首詩傳遞出來的凄美意境,在朗讀中進一步感受作者的思想感情,學會通過意象來品味和感受情感,這對培養學生的文學鑒賞能力和情感理解能力十分有益。

2.2 分組討論,合作探究

分組討論法是行動導向教學法的重要組成部分,目的是讓學生更好地參與到課堂學習。通過閱讀能讓學生理解古詩詞中寫景、詠史、抒情融為一體的寫作手法,領受蘇軾豪放的詞風,體會作者渴望為國效力的思想與壯志未酬的苦悶,學習作者的曠達胸襟和進取精神。在《念奴嬌·赤壁懷古》詩詞教學中,首先,教師可以通過設計問題提問。其一,詞人是怎樣描寫周瑜這個英雄人物形象的,其二,周瑜的形象有什么特點等,讓學生以小組合作的形式展開討論。有的小組從“雄姿英發、羽扇綸巾”“談笑間,檣櫓灰飛煙滅”這兩句話中,得出這是對周瑜長相和作戰能力的描寫。之后,教師通過聯系上下文引出了“小喬初嫁”的情節,并以此為抓手,再次引導學生展開分析、討論,總結周瑜的形象特征。課堂教學中,教師應鼓勵學生自我發現、深入探究,培養學生的自主學習能力,提高團隊協作能力與合作能力;而在討論過程中,學生普遍對周瑜這一歷史人物的形象有較強的好奇心,能夠積極主動地融入課堂學習,保證學習效率。其次,再借助問題“同學們再次閱讀,說一說你最喜歡詩詞中的哪些字”引導學生思考。有的學生認為,“亂”字形象地表達了巖石山崖的奇形險怪;有的學生認為,“穿”字展現了陡峭山崖直插云霄的高峻畫面等等。教師可做出補充,“驚”這個字原本指的是馬受到驚嚇,而在此情境下,它用來形容波浪像驚馬一樣拍擊著岸邊,體現了江水的洶涌澎湃感;“卷”字則描繪了滔滔的江流卷起千萬堆澎湃的雪浪的景象,好似白雪,“拍岸”后的“驚濤”更是以恰到好處的描寫手法將浪花飛濺的奇麗景象展現出來。由于學生對于古詩語言的生動性、形象性有著很好的感知能力,所以此課教學使學生的詩歌理解和欣賞能力得到了較好的培養。

3 合理調動情感,挖掘古詩詞美

中職語文教材中的古詩詞選取恰當、內容優雅,能從不同角度體現人們對美的追求,具備高度審美價值。因此在實踐教學中,教師應積極發掘、引導學生欣賞這些美,使他們在祖國文化的瑰寶中受到強烈的震撼,引起感情上的共鳴和思想上的體驗,實現欣賞能力、創造能力的養成。

3.1 挖掘語言特色,探尋形式美

中國語言是世界上最為古老且極具生命力的語言,猶如一棵千年古樹歷經風雨滄桑卻依舊繁花似錦。各種文學體裁,如詩詞、散文、韻文、雜文等,好似五彩斑斕的鮮花絢爛多姿,讓人目不暇接。步入這座語言的大殿堂,仿佛走進了一座琳瑯滿目、珠光寶氣的寶庫,既讓人驚嘆不已,又讓人陶醉其中。例如,在教學《勸學》一文時,通篇大多采用排比對偶句式記敘,又巧妙穿插了比喻,在語言描寫上更是以簡練為主,且富有力度,以此來彰顯文章的辯論色彩,在閱讀中具備氣勢渾厚之感以及強化文章的說服力。而李白的《將進酒》則以兩組排比長句開篇,閱讀中給人一種挾天風海雨般撲面而來的感覺,在內容設計上不僅詩情跌宕起伏,還將作者從悲轉喜、轉狂放、轉激憤的情緒展現得十分到位,最后以“萬古愁”結束全篇,實現與篇首的首尾呼應。縱觀全詩,五音繁會,句式長短參差,猶如鬼斧神工,足以驚天地、泣鬼神,可以說《將進酒》是詩仙李白的巔峰之作。可見,在語文古詩詞課堂教學中,如果教師能從文章的語言形式著手進行深入分析和挖掘,帶領學生在欣賞文章環節與作者產生情感上的共鳴,還能提升學生的審美素養,深化學習感悟。

3.2 分析人物形象,感悟形象美

在教學中,教師通過深度挖掘教材中的審美元素,帶領學生理解作者是運用怎樣的手法塑造人物形象的,表達對榜樣人物的贊美,塑造學生心中的美好形象,幫助學生形成積極向上的價值觀。例如,諸葛亮“鞠躬盡瘁,死而后已”的報國忠誠、范仲淹“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的偉大抱負、文天祥“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”的民族精神,這些人物都以其高尚的品質和行為深深觸動著每個讀者的心靈。因此,教師要指導學生將作品與作家的個人品質進行有效結合,引導學生站在人性的角度去看待、理解作品中蘊含的精神和魅力,潛移默化地影響學生,陶冶其情操,還能起到完善學生人格的作用。此外,這些優秀的作家創作出了許多飽滿的人物形象,如深明大義、智勇兼備的藺相如,忠勇不二、知錯善改的廉頗,禮賢下士、顧全大局的信陵君,足智多謀、重義輕生的候生,多謀善斷、儒將風度的周瑜,自負、奸詐多疑的曹操等等,這些人物形象充滿了濃厚的人文氣息。當學生在閱讀過程中能受到良好熏陶、產生不同感悟時,就可以將教學稱之為一節成功的課堂。

3.3 實施聯想教學,品詩詞意象

意象是詩詞的基本單位,也是作者心意和客觀事物聚集在一起的具象表現,它還是詩歌的靈魂所在,只有掌握古詩詞的意象才能深入感受古詩所體現的意境,而且意象是實施古詩詞教學、分析詩詞內容的主要方式和重要支點,是學生最容易碰觸到的。因此,教師可以詩詞結構脈絡、感情思路為出發點,設計問題、激發思考、感悟意境。例如,在陶淵明《飲酒》中提到的“羈鳥戀舊林,池魚思故淵”“飛鳥相與還”;《歸去來兮辭》中提到的“云無心出岫,鳥倦飛知還”,這些詩句中提到的飛鳥已經不再是一個單純的物體具象,而是上升至意象層面,代表著作者對自由的向往和追求以及從自然中產生的覺悟。值得一提的是,這里所產生的意象,并不是隨意曲解,而是根據意象的原物特點和作者情感、身世、生存環境、寫作背景等展開聯想,站在作者的處境理解作品。又如《水調歌頭》中的“明月幾時有?把酒問青天”“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺”這里的明月除了指具體的物象外,還蘊含著濃濃的思念親人之情感。基于此,當一個具體的物象融入古詩詞作品中,已經不再是表象的認知,而是被作者賦予了一定情感,寄托著一種或者幾種獨特的意蘊或情感。所以教師應有意識地引導學生感悟詩詞作品中的原型意象,然后再結合多種元素與作者進行心靈溝通,幫助學生更加深入地了解古詩詞內容,培養學生的審美能力。

4 結語

綜上所述,重視職校語文古詩詞教學,不僅能培養學生的古詩詞鑒賞能力、創造能力、審美能力,還能使學生將學習重點轉移到文化傳承、促進自我發展上,實現我國優秀傳統文化的繼承和弘揚。因此,教師應基于大語文理念引導下,不斷探索滲透傳統文化的路徑,使學生在古詩詞學習中感受傳統文化的滋養與熏陶,幫助學生提高知識理解和分析能力,獲得知識技能、情感態度、語文素養的全面發展。

(作者單位:南京中華中等專業學校)