國內外全科醫生執業能力評定研究綜述

李寧,趙苗苗,蔡巧玲

上海健康醫學院臨床醫學院,上海 201318

我國基層醫療衛生機構全科醫生的綜合能力 和服務質量直接決定了基層醫療衛生的水平。目前,我國全科醫生職業發展階段多由工作所在醫療機構進行能力考核評定和繼續教育培訓,這種模式難以保證考核評定的客觀性及系統性,并進一步影響全科醫學繼續教育的合理安排。因此建立一套系統的、同質化的全科醫生能力分級評定標準和能力測定辦法,客觀評價全科醫生的執業能力,推進全科醫學繼續教育的有效開展,提升全科醫生的綜合素質迫在眉睫。為持續保障全科醫生的服務質量,一些國家建立了較為完善的全科醫生執業能力評定、全科服務質量監管、全科醫學繼續教育、全科醫生執業資格再認證相關制度,這些制度系統客觀、指標合理,具有重要借鑒意義。我國專家學者也在這一領域深入研究探索符合我國國情的全科醫生執業能力評定體系。

1 文獻研究方法

本文以“全科醫生”“初級保健醫生”“家庭醫生”“執業能力”“質量監管評價體系”“繼續醫學教育”“general practitioner”“family doctor”“primary care physician”“competency”“appraisal”“revalidation”“continuing medical education”等為關鍵詞,檢索中國知網、PubMed、英國國家醫療服務系統(National Health Service, NHS)、英國皇家全科醫生學會(Royal College of General Practitioners, RCGP)、美國家庭醫生學會(American Academy of Family Physician, AAFP)、美國家庭醫學委員會(American Board of Family Medicine, ABFM)、澳大利亞皇家全科醫生學會(The Royal Australian College of General Practitioners, RACGP)等國內外數據庫及國外全科醫學官方機構網站,收集相關文獻以了解國內外全科醫生執業能力、服務質量、繼續教育、資格再認證考核評價體系、標準及指標。根據納入排除標準,最終納入外文7 篇、中文17 篇。

2 國外全科醫生執業能力評定標準及體系

2.1 英國

2.1.1 質量保障體系 2004 年,英國國家醫療服務體系(National Health Service, NHS)在全科醫療服務合同中引入《質量和結果框架》(quality and outcomes framework, QOF),這是一項質量監管的自愿計劃[1]。QOF 由NHS、英國國家醫療服務系統改進部(NHS Improvement)以及英國醫學會(British Medical Association’s, BMA)全科醫生委員會(General Practitioners Committee, GPC)協商達成。QOF 根據實施效果和現實需要不斷調整,指標和分數也隨之變動。2020/21 最新版QOF 總分仍為567 分,對全科醫生的考核覆蓋臨床標準、質量提升、公共衛生、公共衛生額外服務四方面。初級衛生保健信托機構(Primary Care Trusts, PCTs)負責每年對參與QOF 項目的全科診所和全科醫生進行服務質量考核和績效評估,并根據績效考核結果對其進行經濟激勵[2]。

2.1.2 評估與執業資格再認證 英國皇家全科醫生學會(Royal College of General Practitioners, RCGP)每年會從知識、技能和表現,風險和質量,交流、團隊協作,保持信任4 個方面對全科醫生進行評估。基于年度評估,每5 年對全科醫生進行一次執業資格再認證,再認證制度于2009 年開始實施,RCGP 負責標準制定與質量保障,英國醫學總會(General Medical Council, GMC)負責具體實施,涵蓋持續職業發展(continuing professional development, CPD)、質量提升活動、不良事件報告、患者反饋、同事反饋、表揚和投訴5 項考核評估內容[3]。

2.2 美國

2.2.1 質量評估原則 2018 年,美國家庭醫生學會(American Academy of Family Physicians, AAFP)發布了綱領性的《基層保健質量評估策略的愿景和原則》(Vision and Principles of a Quality Measurement Strategy for Primary Care)[4],包括6 條核心原則:第一條原則AAFP 對全科醫生質量衡量標準和績效衡量標準進行了區分,這就是《原則》與英國QOF 最大不同與進步。第二、三、四條原則分別涉及質量衡量標準和績效衡量標準;第五條原則列出了首次接觸、全面性、協調性、患者和照顧者的參與、連續性、護理管理這6 項衡量初級保健的指標;第六條原則提出了信息技術的支持作用[5]。

2.2.2 繼續教育與執業資格再認證 美國同樣實施全科醫生執業資格再認證制度[6],美國家庭醫學委員會(American Board of Family Medicine, ABFM)規定每3 年為一個階段,3 年中知識自我評估和行為能力改進活動分數不得少于50 分,繼續教育學分不得少于150 分,全科醫生科可通過學術會議、多媒體函授課程、大學教育項目等形式獲得繼續教育學分。全科醫生還必須每10 年參加1 次執業資格再認證考試,可以選擇參加為期1 d 的考試,或參加替代性的全科醫學認證縱向評估方法,以證明認知的專業性[7]。

2.3 澳大利亞

2.3.1 全科醫學標準 1996 年,RACGP 開始實施《全科醫學標準》(Standards for General Practices),以促進全科醫生能力的不斷提高與全科醫療服務質量的持續改進。2017 年第5 版《全科醫學標準》發布,吸納全科醫生、診所經理、護士、消費者、技術專家以及其他利益相關者意見,該標準縮減為核心模塊、質量改進模塊、全科實踐模塊三大模塊,分別下設8、3、6 個標準[8]。

2.3.2 繼續教育與執業資格再認證 RACGP 要求所有全科醫生通過參加“持續職業發展項目”(continuing professional development for GPs, CPD)來維持核心能力,每年全科醫生需要參加共計50 h 的持續職業發展活動,其中包括12.5 h 的教學活動、25 h 的評審工作,12.5 h 的任意活動類型。活動范圍包括網絡研討會、同行學習、線下活動和會議等[9]。作為考核的方式,全科醫師每3 年必須參加1 次執業全科醫師繼續教育考核與評估,合格后才有資格繼續行醫[10]。

3 國內全科醫生執業能力評定體系研究現狀

近年來,我國家庭醫生簽約服務不斷深入開展,全科醫生將全面負責與之簽約的社區居民的個人健康問題。讓居民對自己的簽約醫生的全科服務能力與質量有較為直觀的了解,是進一步推動家庭醫生居民簽約制的關鍵,但目前我國全科服務能力評定體系并不完善、機制尚不健全,亟需建立一套全科醫生能力分級評定標準和能力測定辦法。

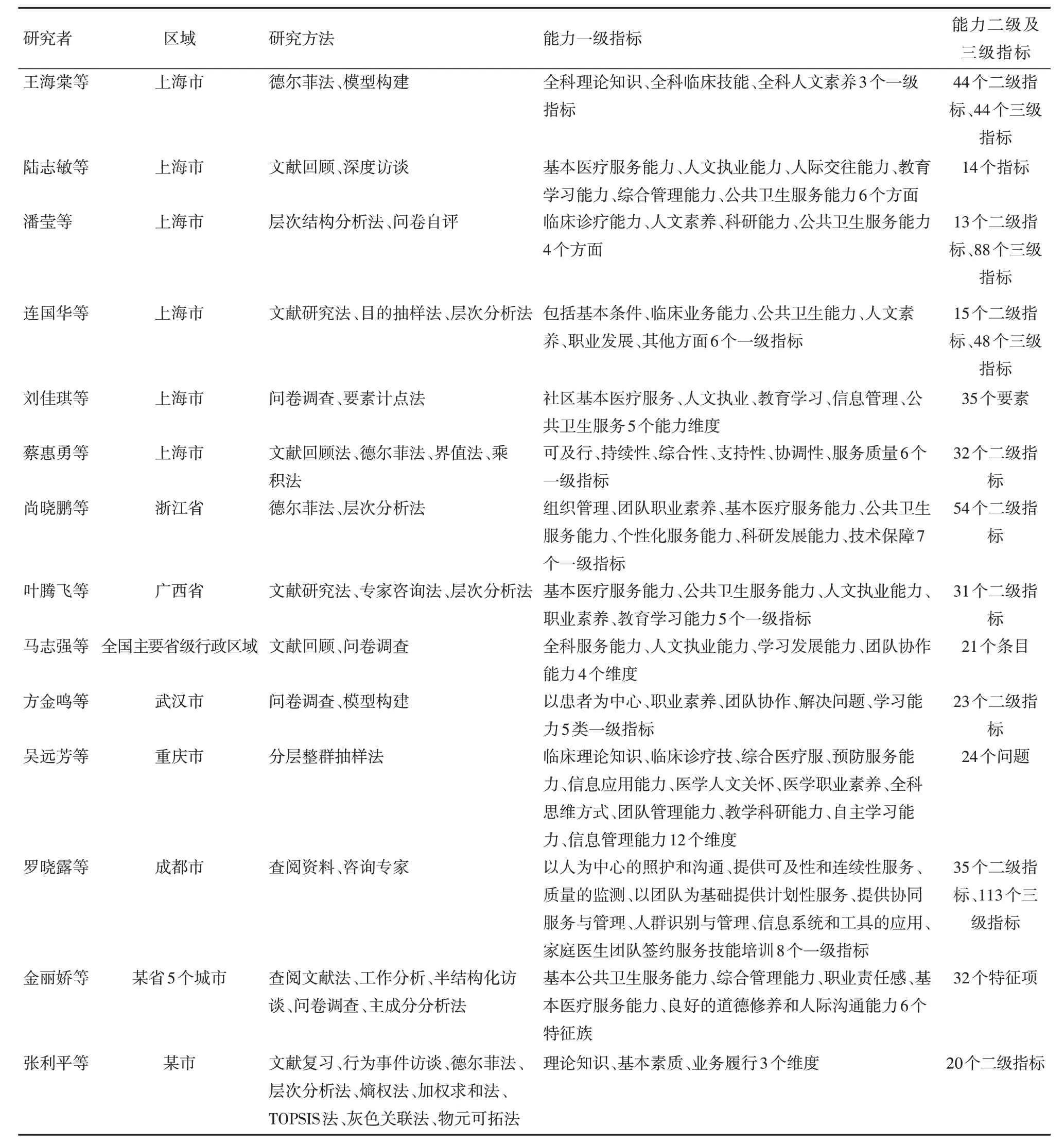

我國專家學者在這一領域不斷深耕,探索建立符合我國國情的全科醫生執業能力評定體系[11-24]。研究方法方面,研究者多采用文獻回顧法、德爾菲法、問卷調查法。在確定指標的權重系數時,有研究者采用乘積法這類主觀方法,更多研究者采用層次分析法以增強指標權重系數評定的客觀性。指標維度方面,所有研究均包括基本的臨床診療能力,大多數研究也涵蓋人文素養這一指標,可見全科醫師除需掌握基本診療技能外,良好的溝通和表達能力必備素養之一。見表1。結合近年疫情防控,基層社區全科醫生表現出的公共衛生事件防控能力薄弱,表明公共衛生服務能力也是需要亟待加強的重要能力之一。一些專家學者研究探索將能力評定與薪酬激勵相結合的機制,以保證基層醫療隊伍的穩定,促進全科醫生實施醫療服務的積極性。

表1 國內全科醫生執業能力評定體系及指標研究現狀

4 總結與展望

4.1 建立“考核評定-繼續教育-再考核評定”閉環模式

應在充分考慮我國全科醫生培養模式、人員構成等方面特點的基礎上,結合國內外研究指標體系,篩選關鍵性指標,確立一套系統的、同質化的全科醫生能力分級評定標準和能力測定辦法,客觀評價全科醫生的職業能力水平。從現實角度來說,評定結果提交基層衛生管理部門和醫療機構,可作為推優評選和晉升考核的參考或補充。從長遠角度來說,提升全科醫生的服務能力和質量,最終助力提高分級診療水平。

執業能力評定結果為全科醫生繼續教育提供系統方法和路徑,解決培訓混亂零散的問題。客觀評價出全科醫生的執業能力弱項和短板,針對性地制定繼續教育課程與安排繼續教育活動,并參考英、美、澳經驗,定期對繼續教育活動進行考核評估,建立“考核評定-繼續教育-再考核評定”閉環模式。促進全科醫生終身學習機制的建立,保障全科醫學人才資源可持續發展。

4.2 發揮學術機構或行業協會作用

目前由學術機構或行業協會承擔全科醫生執業能力評定、全科服務質量監管、全科醫學繼續教育、全科醫生執業資格再認證工作是英、美、澳等國家的普遍做法。國家行政部門起著宏觀管理作用,負責統籌監督,學術機構或行業協會組織起著主導作用,通過總體規劃、標準制定、考核認證、研究咨詢等方式,進行組織管理和專業指導。無論是英國的RCGP、GPC、GMC,美國的AAFP、ABFM,還是澳大利亞的RACGP,每個國家均有多個學術機構或行業協會在專業分工的基礎上進行協作。

我國的全科醫生執業能力評定體系一經確立,也可采用該模式,在國家政府部門的宏觀調控下,交由學術機構和行業組織擔任評定機構,評定機構整合高等醫學院校和醫療機構的全科醫學專家資源、確定分級評定內容、發布標準、遴選評估基地、指導實施考核評定過程、對全科醫生進行認定授證。