循證政治學:基于循證決策分析的理論建構與研究方法論

周長鮮 楊克虎

[摘 要]隨著全球沖突蔓延和各類風險加快集聚,如何有效促進“科學研究”與“科學政策”在國家治理現(xiàn)代化中的融合發(fā)展,成為現(xiàn)代政治系統(tǒng)建設與政治科學研究所面臨的重要挑戰(zhàn)。基于循證決策分析的現(xiàn)實發(fā)展需要,本文通過采用系統(tǒng)評價(systematic review)等研究方法,對循證政治學的理論和實踐發(fā)展可拓深空間進行系統(tǒng)研究。研究表明,循證政治學是在循證社會科學發(fā)展基礎上的重要理論創(chuàng)新,可為政治學研究提供新的理論和方法論支持,為有效整合政治領導、公共價值和科學證據(jù)等政治發(fā)展的基本要素提供學理依據(jù)。在國家現(xiàn)代化建設的歷史新時期,循證政治學的全面發(fā)展有助于通過“政智化”賦能而促進“最佳政制”體系的完善,在總體上促進政治學知識體系實現(xiàn)研究—決策—實踐的全程有效轉化和長效機制運行。

[關鍵詞]循證政治學;政治決策;國家治理現(xiàn)代化;系統(tǒng)評價

[中圖分類號]D630 [文獻標志碼]A [文章編號]1672-4917(2023)06-0070-13

在政治學研究中,科學政策的制定在很大程度上有賴于科學理論和學術研究的支持,但科學的研究并不必然創(chuàng)制科學的政策。著名政策科學家德羅爾①

曾提出政策科學的邏輯悖論:不管科學家對他們研究的專業(yè)領域是如何耐心細致,以及對每個發(fā)現(xiàn)的可靠性和有效性進行過怎樣嚴密的審查論證,一旦這些建議被應用于政策時,往往會造成非常重大的失誤[1]。自2014年以來,我國教育部印發(fā)了《中國特色新型高校智庫建設推進計劃》,致力于解決智庫成果對決策貢獻率低及其社會影響力薄弱等問題。黨的二十大報告進一步提出,要不斷提出真正解決問題的新理念新思路新方法,為前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進黨和國家的各項事業(yè)提供科學思想方法[2]。隨著全球沖突蔓延和各類風險加快集聚,如何推動“科學研究”與“科學政策”在國家治理現(xiàn)代化中的融合發(fā)展,成為現(xiàn)代政治系統(tǒng)分析所面臨的重要挑戰(zhàn),使循證政治學的發(fā)展得到越來越廣泛的關注。

一、循證政治學的源起與演進

政治學是一門實踐的技藝,與循證科學思想具有天然的契合性。循證(evidence-based)思想,可追溯至我國商朝時期“察龜裂,循決策”的早期探索,被認為是對君王個人獨斷權的有效制約。在古希臘伯里克利時代(約公元前495年—前429年),“醫(yī)學之父”希波克拉底(Hippocrates)首次將觀察性研究引入醫(yī)學領域,使“觀察”事實而非想象成為醫(yī)學診斷的重要依據(jù),并由此引申為以“基于證據(jù)、遵循證據(jù)、不妄下結論、不訴諸權威”的循證思想[3]。進入21世紀以來,基于循證思想建設的循證社會科學,是在國際上具有影響力的重要交叉學科研究領域,成為新文科建設及研究中最為活躍的增長點。尤其是近年來,循證決策在公共治理和智庫建設等領域取得了較切實的進步,極大助推了循證政治學的實踐發(fā)展。

(一)循證政治學的理論淵源

政治往往以公共政策為表現(xiàn)形式。自20世紀60—70年代以來,政治決策分析開始興起并成為政治學中非常突出的一個研究領域。根據(jù)政治決策分析理論,政策的制定和實施是一個非常復雜的政治過程,包括決策形成(制定)、實施(執(zhí)行)和反饋等環(huán)節(jié)。雖然,政策與決策有著密切的關系常易產生混淆在一般的政治學研究中,政治決策分析、政策分析和公共政策分析經常被混用于政府政策分析之中。一般情況下,作為政治研究的方法和途徑,決策分析也被等同于政策分析(policy analysis)。參見燕繼榮:《現(xiàn)代政治分析原理》,高等教育出版社2004年版,第277頁。,但兩者又各有側重。根據(jù)《布萊克維爾政治學百科全書》的釋義,決策(decision making)是“選擇一個可供貫徹執(zhí)行的方案的過程”[4]。相比較而言,“決策”更多強調的是計劃的制定和形成過程,而“政策”通常強調的是形成的結果[5]。概而言之,在循證決策分析中,“決策”是一個動態(tài)的過程,而“政策”則是一個相對靜止的結果。

一般而言,循證政治學源于對政治決策制定科學化——循證決策的研究[6]。循證決策(evidence-based policy making,也被稱為“循證政策制定”或“基于證據(jù)的公共政策制定”,簡稱EBPM),是現(xiàn)代化政府建設在公共治理和循證政治學方面的早期開創(chuàng)性研究領域。受1992年前后興起的循證醫(yī)學(evidence-based medicine,EBM)理念的啟發(fā),史密斯(Adrain Smith)在1996年就任英國皇家統(tǒng)計學會主席的演講中,不但對傳統(tǒng)的決策過程提出疑問和批評,而且積極呼吁采用“以證據(jù)為基礎方法”來制定公共政策。1998年9月,“循證決策及其實踐”學術研討會在英國召開,標志著循證決策在學界的正式提出。此后,循證決策很快在英國和美國等發(fā)達國家得到較廣泛應用。

盡管理論與實踐界目前尚未對“循證決策”的概念界定達成一致意見,但對其政策理念已形成一些重要共識。學者Davis提出,循證決策就是將決策建立在經過嚴格檢驗而確立的客觀證據(jù)之上[7]。Anthony等人認為,循證決策包括系統(tǒng)嚴格的方法及理性分析,決策過程中需增強專業(yè)知識的運用,力爭實現(xiàn)最優(yōu)項選擇,使得公共支出“物有所值”[8]。由此,基于“客觀證據(jù)”“政策理性”和“最優(yōu)項選擇”的循證理念,日益成為現(xiàn)代政府與政治的重要原則。尤其是進入21世紀以來,循證決策在英美等西方發(fā)達國家治理中得到越來越廣泛的應用,并建立起專業(yè)的人員和機構協(xié)作網,為積極推動循證社會科學的發(fā)展提供了新的研究方法和實踐路徑。

(二)英美等發(fā)達國家政府部門的實踐探索

從現(xiàn)代意義上來看,循證決策的實踐主要來源于英國政府的現(xiàn)代化改革。英國布萊爾政府在1999年發(fā)布的《政府現(xiàn)代化》(Modernization Government)白皮書中,明確提出“基于證據(jù)的政策”的理念[9],被認為是政府部門對“循證決策”理念踐行的開端。在2001年前后,英國政府績效與政策研究中心(CMPS)基于Campbell循證系統(tǒng)的支持,頒布了一部關于如何“優(yōu)化政策制定”(better policy making)的專門研究工作方案,并啟動了一系列的專業(yè)組織和機構建設,極大推動了循證政策制定的專業(yè)化發(fā)展(參見表1)。

除英國之外,循證政策在其他國家也得到較廣泛的應用。在2000年,美國賓夕法尼亞大學率先成立Campbell協(xié)作網,極大助推循證社會科學在社會福利治理等領域的融合發(fā)展。2008年4月,時任澳大利亞總理陸克文提出,政策創(chuàng)新和基于證據(jù)的決策應該是改革型政府建設的核心,政府公共服務的確立應該是一個基于證據(jù)的政策決策過程[10]。2015年,奧巴馬政府進一步推出《讓每一個孩子成功》的法案,希冀通過推行家庭訪問研究項目為資金分配提供證據(jù)支持,在國家層面推動循證決策研究的規(guī)模化運行[11]。2016年,美國第11屆國會通過了成立“循證決策委員會”的法案,并于2019年由特朗普政府簽訂了正式的《循證決策法案》,通過制度化建設使美國在循證決策分析和評估方面處于世界領先地位[12]。此外,在新西蘭、韓國和日本等國,循征政策也得到較積極的關注和應用。

總的來看,自20世紀末以來,英國、美國和加拿大等國都曾探索性地將循證政策應用到政府政治實踐中,催生了循證政策研究中心等機構,不僅為政府政策制定、實施和效果評估提供了科學化支持,而且在政治學社會化和學科化的人員培訓、機構創(chuàng)設、平臺建設等方面積累了豐富的經驗,為循證政治學的發(fā)展奠定了較堅實的基礎。

(三)國內外學術研究動態(tài)

基于循證醫(yī)學(evidence-based medicine,EBM)的發(fā)展理念,學界對“科學證據(jù)”的探尋進一步引發(fā)了循證社會科學的較全面深入發(fā)展,不同專業(yè)學科通過將循證科學方法與專業(yè)學科領域相結合,不斷推動循證教育學、循證管理、循證法學等領域的廣泛研究,大大拓深了循證方法在社會科學領域的發(fā)展空間,為循證政治學學科化發(fā)展提供了重要驅動力。

近年來,政治與公共管理學界先后提出了“循證決策”“循證治理”“大數(shù)據(jù)政治學”和“信息政治學”等新的研究領域和方法,可對循證政治學的深入推進提供積極參考,但仍存在較大的整合研究空間。基于國家現(xiàn)代化建設需要與循證社會科學的前期發(fā)展基礎,通過現(xiàn)代循證技術為政治學的發(fā)展找到可能的“政智化”賦能路徑,就成為循證政治學系統(tǒng)化建立健全所肩負的重要使命。

盡管學界尚未明確提出“循證政治學”的概念,但循證治理作為循證政治學的重要組成部分的研究內容早已有之。從WoS (Web of Science) 網站的刊文量來看,僅以“evidence-based governance”(循證治理)為檢索條件,在1998年當年已有4篇文章發(fā)表,到2021年時每年發(fā)表文章數(shù)可達214篇,經初步檢索現(xiàn)已有1760多篇相關文獻,并呈現(xiàn)出逐年增長態(tài)勢。在公共治理方面,如果以循證管理(evidence-based management)進行標題檢索,可發(fā)現(xiàn)其在最近20年的時間里增長了6倍左右[13]。許多研究內容已涉及公共治理和政策制定方面的研究,為循證政治學的建立奠定了重要基礎。但由于缺乏對“循證政治學”的明確界定和學科化建設,以及對中國特色社會主義現(xiàn)代化建設的現(xiàn)實關照,許多研究結論還難以在我國進行直接應用。對此,仍需結合我國政治體系實踐運行經驗,積極探索基于我國本土國情的循證政治學知識本土化和體系化建構路徑。

二、關于循證政治學的基本理論探討

在國家治理現(xiàn)代化建設的歷史新時期,由大數(shù)據(jù)所驅動的信息和數(shù)據(jù)流變模式發(fā)生歷史性變革,因信息過載使國家現(xiàn)代化和全過程人民民主建設面臨民意疏導等多方面壓力,不僅給現(xiàn)代政治系統(tǒng)的運行及其機制完善帶來新要求,而且使政治學面臨學科升級再造的挑戰(zhàn)。循證政治學的理論發(fā)展,正是在大數(shù)據(jù)時代為滿足國家現(xiàn)代化治理需要而進行的研究理念和方法創(chuàng)新,在理論內涵、運行機制和價值目標等方面都實現(xiàn)了積極的重要創(chuàng)新發(fā)展。

(一)循證政治學的理論內涵

作為新概念,循證政治學首先需回答“是什么”的問題。政治學作為最古老的學問之一,源于人們對自己和社會現(xiàn)實關系的哲學思考,終極關懷是人的全面發(fā)展和社會的全面進步[14]。從類型劃分而言,循證在政治學研究中作為一種新理念和方法的嵌入,可看作是在經驗研究基礎上的科學化賦能機制。一般而言,政治學中特定研究的類型劃分,主要取決于政治科學家對研究預想的用途和收集證據(jù)的方式:(1)根據(jù)研究設計的不同,可分為應用研究和基礎研究;(2)根據(jù)研究是否能夠提供發(fā)現(xiàn)新的事實信息,可分為經驗研究和非經驗研究[15]。相比較而言,循證政治學主要是基于既往經驗所進行的應用研究對經驗研究,又可進一步劃分為政策導向型研究和理論導向型研究。其中,政策導向型研究主要處理對特定政治問題有用的事實,而理論導向型研究主要是發(fā)展新的理論或是改變抑或是證實舊有理論。參見[美]菲利普斯·夏夫利:《政治科學研究方法》(第六版),新知譯,上海世紀出版集團2006年版,第9頁。。在經驗研究中,考慮到研究者和決策者的信息處理能力受到各種主客觀條件的限制,尚需通過循證方法進行大樣本量數(shù)據(jù)分析,為突破有限理性決策[16]的局限提供有效的解決路徑。

作為一種新的理念和研究方法的應用,循證在政治決策等政府實踐方面所發(fā)揮的作用日益受到廣泛關注,成為由政治實踐驅動理論發(fā)展的新興領域。根據(jù)循證社會科學和循證治理相關理論和實踐探索,對循證政治學可初步概括為:循證政治學(evidence-based political science,簡稱EBPS)是將“遵循證據(jù)”的理念和方法運用到政治學研究中,致力于研究各類政治主體(國家立法、行政和司法等機關部門),如何通過“最佳證據(jù)”進行政治決策分析和最佳政制建構的理論體系。從概念內涵來看,循證政治學主要是通過“循證”理念和方法對傳統(tǒng)政治學研究范式進行技術性的賦能優(yōu)化,通過循證技術將信息和數(shù)據(jù)轉化為證據(jù)而促進理性決策的學理體系。從概念外延來看,循證政治學是基于循證科學與政治學相結合的跨學科研究,基于政策“議題”而形成循證技術方法應用與政治學學科建設的互嵌融合,通過高效處理復雜證據(jù)系統(tǒng)及大規(guī)模數(shù)據(jù)采集而形成政治決策分析的有效協(xié)作體系。

(二)循證政治學的運行機制

盡管我國政治學具有重視實踐發(fā)展的優(yōu)良傳統(tǒng),并將調查研究作為決策謀事之基,但如何將循證理念與方法引入政治學學科建設仍是一項復雜的系統(tǒng)工程,還需依循政治學的發(fā)展規(guī)律積極探討解決“怎么辦”的問題。若從1898年成立的京師大學堂設置政治堂算起,中國政治學已有一百多年的歷史,但后來又一度中斷,直到1979年前后才得以恢復重建并逐步走向正規(guī)。若從1980年12月成立的中國政治學會算起,中國當代政治學在過去40多年的時間里,經過“取經”“效仿”“自覺”等發(fā)展階段的理論與實踐探索[17],才逐步開啟“本土化”建設的偉大進程,本身也是在國家治理現(xiàn)代化發(fā)展進程中對循證科學理念的偉大踐行。

循證政治學的運行,是在系統(tǒng)吸收傳統(tǒng)政治學優(yōu)勢基礎上的現(xiàn)代化提升過程。在政治系統(tǒng)分析中,“政治決策”屬于政治意向或者是國家意志的表達范疇,是“決策前的決策”(decision to make a decision)[18],其主要表現(xiàn)形式是黨和國家立法機關通過法律制定或“價值觀”的塑造,為單一行政決策(decision)對國家意志的執(zhí)行提供政制依據(jù)。從中國政治實踐發(fā)展路徑來看,循證政治學的運行主要有賴于以下政治實踐的理論提升:(1)歷史傳統(tǒng)的沿襲。區(qū)別于西方政治發(fā)展理論將現(xiàn)代化建設與歷史傳統(tǒng)相對立的激進觀點,中國式現(xiàn)代化的建構主要是基于歷史傳統(tǒng)基礎上的理性漸進[19]。(2)“政策試點”的實踐。“政策試點”是中國治理實踐中所特有的一種政策測試與創(chuàng)新機制,具體包括各種形式的試點項目、試驗區(qū)等[20]。這是政治漸進理性決策分析模型的典型應用,是“決策前的決策”在空間范圍上的試驗。(3)中長期發(fā)展規(guī)劃的指引。我國在制定“十四五”規(guī)劃、“2035年遠景目標”等國家計劃時,通常會利用網絡等方式向社會公眾廣泛征集建議進行民意循證,通過全過程人民民主建設路徑主動促成問題流、政策流和政治流的匯集而形成有效的政治議程。然而,盡管這方面的實踐經驗豐富,但在學術研究中還存在信息不對稱、資料比較分散等方面的問題。由傳統(tǒng)“小數(shù)據(jù)”“獨立樣本”所驅動的單一研究,還難以適應由大數(shù)據(jù)所驅動的現(xiàn)代政府治理需要,因信息選擇偏倚容易使問題的“證據(jù)平衡點”變得復雜難辨,尚需通過循證政治決策分析的“數(shù)據(jù)集”研究進行知識體系化建構。

(三)循證政治學的價值目標

作為政治科學的奠基者,蘇格拉底曾提出要追求“最佳政制”的命題,并將“政制”作為政治學研究的核心主題。然而,“最佳政制”包含了一種至高的悖論:它超越了所有的現(xiàn)存政制,但它缺乏具體的實存[21]。從工具價值的視角來看,循證政治學主要是借助循證理念和方法提供一套政治系統(tǒng)分析與評價的有效工具,進而在國家現(xiàn)代化建設中積極推動“現(xiàn)存政制”向“最佳政制”的無限漸進。政治學家Sanderson曾坦言,循證就是一種工具理性,工具理性對保證政策理性發(fā)揮著重要作用[22]。在世界百年未有之大變局時期,現(xiàn)代國家社會政治發(fā)展不得不面對具有高度非線性、不確定性和復雜性交集的各類全球風險考驗,而政治制度具有相對穩(wěn)定的多層次性,在國家治理過程中必然承受諸多非正式約束所帶來的“逆向摩擦”[23]。如何解決大數(shù)據(jù)時代的信息過載及其潛在風險的問題,對世界各國政治系統(tǒng)運行造成的巨大負荷壓力,尚需積極探討循證等現(xiàn)代技術對政治學進行“政智化”賦能的有效機制。

根據(jù)政治系統(tǒng)論,政治系統(tǒng)通過子系統(tǒng)的互動為社會提供權威性的分配價值,而這正是政治系統(tǒng)與其所處環(huán)境中其他系統(tǒng)的不同之處[24]。在當今世界,如何為現(xiàn)代化國家治理體系的大數(shù)據(jù)信息交互提供“互動”的規(guī)則與制度體系,就成為循證政治決策分析所追求的重要價值目標。從循證科學體系的建構來看,“循證”不僅可為政治學研究提供新的價值理念,而且可提供能滿足現(xiàn)代化數(shù)據(jù)集研究需要的有效技術支持,進而促進不同子系統(tǒng)之間的互動銜接。從平臺建構來看,循證政治學基于政策“議題”需要,利用Campbell等循證網絡平臺可將信息和數(shù)據(jù)轉化為政治決策制定的科學“證據(jù)”,在推動政治系統(tǒng)與外部環(huán)境互動過程中促進政治制度的優(yōu)化,進一步為國家現(xiàn)代化建設的政制體系完善提供科學支持。

總的來看,在社會主義現(xiàn)代化建設的歷史新時期,由“個案”所驅動的單一研究已難以滿足現(xiàn)代化國家建設的需要,如何借助新興循證技術賦能現(xiàn)代政治系統(tǒng)的持續(xù)完善而促進理性決策,對循證政治學的建構及其功能發(fā)揮提出了現(xiàn)實要求。從循證社會科學的發(fā)展軌跡來看,從“孤證”的經驗科學到“群證”的循證科學到“知證”的知證科學再到“用證”的實施科學[25],循證社會科學已具有相對成熟的理論和方法體系,使循證政治學的研究既具有堅實的理論基礎,也具有較完善的實踐運行機制,可對推進政治系統(tǒng)的“最佳政制”體系建構提供科學化理性化的切實發(fā)展方案。

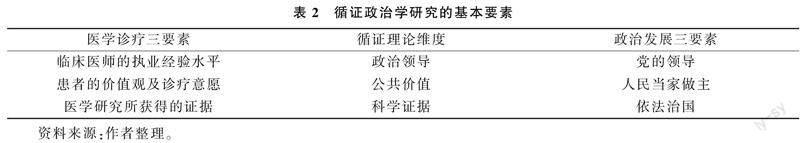

三、循證政治學研究的基本要素分析

基于共同的循證科學理念與方法,本著通過最佳證據(jù)探索最佳解決方案的原則,循證政治學的研究要素與模型設計,可借鑒參考循證醫(yī)學研究探索可行的政智化路徑。在循證醫(yī)學研究中,療效主要是受制于醫(yī)師臨床知識與經驗水平、患者意愿、醫(yī)學證據(jù)等三種因素的影響。一般而言,只有這三種要素實現(xiàn)最佳搭配,才可能找到最佳的診療決策方案[26]。相應地,對國家治理現(xiàn)代化中的“最佳政制”研究,根據(jù)中國特色社會主義政治發(fā)展道路對黨的領導、人民當家做主和依法治國“三者有機統(tǒng)一”的總體要求,結合“循證情景”可參考總結出關于循證政治學研究的三種結構要素:政治領導、公共價值和科學證據(jù)(參見表2)。可以說,國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化能否實現(xiàn)有效提升,主要取決于這三種關鍵要素的調適與整合狀況。

(一)政治領導

在現(xiàn)代化國家建設中,國家治理能力的提升在很大程度上取決于執(zhí)政黨的領導力。從政治決策分析的政治意向層面來看,執(zhí)政黨作為國家政策議程制定的主導者,一個典型功能就是利益綜合。在“精英決策論”的代表人物拉斯韋爾看來,精英人物對政治格局中“誰得到什么,何時和如何得到”具有決定性的影響,甚至認為“政治研究是對權勢和權勢人物的研究”[27]。這種觀點雖值得商榷,但在一定程度上反映出政治領導力是決定“證據(jù)力”和社會價值判斷中“公共價值”的關鍵要素。為避免“精英決定論”走向極端,要解決證據(jù)在研究過程中因研究者個人因素的不良干擾,以及避免因領導者個人喜好而進行人為取舍的問題,還需健全完善能夠排除“技術偏見”和“議題偏見”問題(參見表3)的有效制度。其中,“技術偏見”主要源于研究者進行數(shù)據(jù)人為操控的風險,“議題偏見”則主要源于決策者的主觀主義和偶然因素等方面的潛在干擾。

面對大數(shù)據(jù)時代海量過載信息的沖擊,政治主體的職能發(fā)揮不僅需要豐富的實踐經驗和敏銳的洞察力,而且需對海量數(shù)據(jù)信息具有科學處理的能力并承擔起相應責任。但長期以來,對政治領導力的研究往往被“運籌帷幄之中,決勝千里之外”式闡述所神秘化,不僅不利于政治系統(tǒng)領導科學體系的建構,而且難以有效適應復雜多變的國際國內政治環(huán)境。在國家治理體系現(xiàn)代化建設的關鍵時期,如何通過循證政治學對政治領導這一“魔方”進行科學化賦能,以將其中的若干政治難題化簡為技術難題,并對政治過程中不同要素間的矛盾進行有效消解,就成為黨政機關干部循證領導力建設的重要考驗。

(二)公共價值

基于人民當家做主的政治邏輯要求,公眾參與及其對政策意見的利益訴求表達是全過程人民民主建構過程中的重要起點,作為政治系統(tǒng)的輸入深刻影響著系統(tǒng)信息流的數(shù)量和質量。然而,公眾訴求往往是由彌散化且動態(tài)變化的個體意愿所構成的模糊集,雖具有信息渠道多元等方面的優(yōu)勢,但在網絡時代極易受到“意見領袖”“網絡機器人”甚至“網絡水軍”的誤導,極易造成民意“井噴”和網絡暴力泛濫等方面的治理隱患。且由于社會公眾在受教育程度和人生閱歷等方面所存在的巨大差異,個體知識結構偏好又會形成價值選擇偏差,還需正確區(qū)分不同群體價值訴求并采取具有針對性的處理方略。基于政治文化和社會生活習慣,以及大眾傳媒及其所形塑的大眾文化對公民個體素質及其民意表達與訴求偏差的影響,社會公眾的知識基本上可分為以下四種基本類型:(1)社會生活常識;(2)傳統(tǒng)風俗與習慣;(3)專業(yè)領域知識;(4)利益集團及利益相關者知識[28]。不同知識類型的組合形成狀態(tài)迥異的認知偏差,代表著不同群體的價值觀及其對政治議題的選擇偏好,需經過層層篩選和體系化建構才能最終形成具有公共利益導向的公共價值。

相比較而言,在洶涌的網絡水軍與民意大潮的裹挾下,只有嚴謹縝密的科學知識才能在各種情緒化的表達中贏得理性關注,并受到人民代表大會等立法決策機構的重視而被納入公共政策制定的政制化議程。因此,在“自下而上”的民意表達與政策意見匯聚過程中,如何有效實現(xiàn)從“單證”到“群證”的民意訴求組織化和制度化表達,是形成可靠“公共價值”的關鍵環(huán)節(jié)。對此,還需在不斷健全完善國家民意表達與疏導治理體系的基礎上,通過循證政治科學方法進行公共價值和知識結構的系統(tǒng)化整合研究。

(三)科學證據(jù)

自循證決策的理念提出以后,為有效解答關于政策實效的理論爭議,許多學者通過理論闡釋、案例觀察等方法做了進一步的證實性研究。通過隨機對照試驗(RCT)對證據(jù)效果進行對比可發(fā)現(xiàn),基于證據(jù)的政策制定思想能比傳統(tǒng)基于意識形態(tài)的政策制定思想更加科學并能獲得更好的施政效果。由此,也帶來了“證據(jù)”本身需要解決的知識體系化處理問題。一方面,需正視各類證據(jù)的證明力存在級差。在大數(shù)據(jù)驅動的海量信息時代,對證據(jù)力的探尋已成為社會科學研究中的一個重要努力方向。2018年,世界頂級期刊《自然》(Nature)發(fā)文提出,Meta分析是對研究結果定量科學化的綜合,是循證實踐的基礎,在許多科學領域里都產生了革命性的影響[29]。由此,如何通過Meta分析獲取最佳證據(jù),成為循證政治學研究的重要努力目標。另一方面,需對證據(jù)證明力的級差進行結構化處理。基于循證社會科學的既有研究成果,可進一步將證據(jù)證明力及其等級劃分為研究型證據(jù)、調研型證據(jù)和經驗型證據(jù)等類別(參見表4)。一般而言,層級越高的證據(jù)越是應用嚴格的方法進行理性分析的成果[30]。從中長期發(fā)展來看,證據(jù)層級體系的劃分也提供了一個關于政治學研究成果結構化整合管理的新路徑。

當然,在循證政治學的三個基本要素之間也存在著結構化的邏輯限定關系,領導力的發(fā)揮會受到證據(jù)不足和認知偏差等方面的牽制,如何對海量民意表達進行有效疏導仍面臨一系列問題。在國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的提升過程中,如何有效消弭公共利益和局部利益之間的張力,不僅需要各要素之間的利益匹配能達成動態(tài)平衡,而且對整個政治系統(tǒng)的運行效能提出了較高的要求,還有待通過循證理念與方法對既有政治系統(tǒng)進行體系化提升。

四、循證政治學基本研究方法應用的實例介紹

作為循證社會科學的一個分支,相比于傳統(tǒng)的政治學研究方法,循證政治學不僅在研究內容方面具有新的突破,而且已形成相對獨立完整的研究方法論體系。相比于傳統(tǒng)的研究方法而言,循證政治學借用坎貝爾(Campbell)和科克倫(Cochrane)等循證研究協(xié)作平臺支持,有助于突破傳統(tǒng)政治學方法單一、數(shù)據(jù)樣本量有限等方面的研究困境,促進知識體系的系統(tǒng)整合和轉化。在此,以吉利貝托(Giliberto)等人在《政策科學》所發(fā)表的一項應用系統(tǒng)評價的研究為例[31],該文在探討政策制定中關于“知識”使用的障礙及其促進因素的同時,可為研究者和實踐工作者提供系統(tǒng)評價研究(systematic review,SR)方法論方面的參考。

(一)研究背景

循證決策,即在政策制定過程中如何利用現(xiàn)有知識制定出更好的政策,在過去幾十年里受到越來越多的關注。然而,“知識”界和政策制定“實踐”工作者之間困于各自的職業(yè)規(guī)范,“科學研究”與“科學政策”兩者之間的割裂已成為世界各國政策制定所面臨的共同難題。造成這種狀況的原因是多方面的,最為關鍵的問題是隨著社會專業(yè)化分工的加劇,兩種不同性質的工作在各自領域里專業(yè)性不斷加強,且隨著“行業(yè)”壁壘的加深,不同行業(yè)群體在公共政策知識體系化建構過程中面臨的挑戰(zhàn)越來越復雜。

(二)研究目的

基于系統(tǒng)分析(systematic review,metareview,SR)方法,通過對政策制定過程中知識利用情況的系統(tǒng)研究,包括理論性和經驗性的文獻研究,在對知識利用情況進行類型劃分的基礎上,積極探討政策制定過程中“科學研究”與“科學政策”之間所存在的主要差距及其原因,并從政策制定決策者的“主體視角”排查出在政策制定中對“知識”利用進行抉擇的主要影響因素,進而為推動政策制定的科學化提供學理參考。

(三)檢索方法

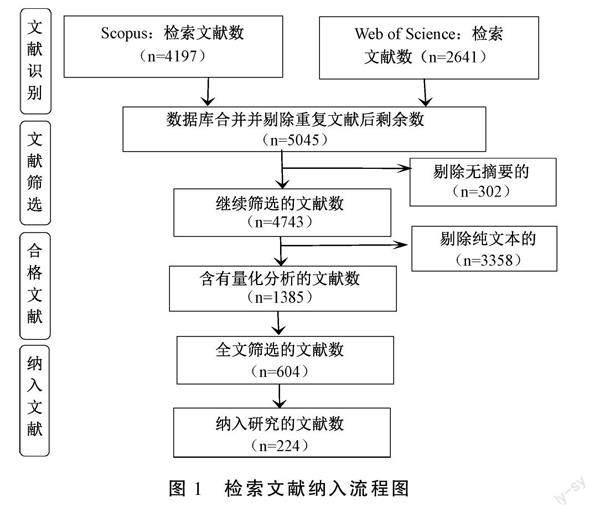

通過嚴格遵照PRISMA-S檢索的原則和方法進行文獻檢索。研究者先是將“知識”成果發(fā)表的時間范圍設定為自1990年至2020年的這30年期間內,分別在Scopus參見Scopus官網:https://www.scopus.com。和WoS參見Web of Science官網:https://www.webofscience.com。網站利用關鍵詞進行在線檢索(參見表5)。檢索關鍵詞主要包括基于證據(jù)的政治(evidence-based poli*)、數(shù)據(jù)驅動的政治(data driven poli*)、知識利用(knowledge utilization)、科學與政治(science and poli*)、科學與政策的交互融合(science-policy interfac*)、循證政治(politics of evidence-based)、基于評估的政治(evaluation-based poli*)。檢索標準和結果,經過兩位作者和一位外審專家的審核,盡量將誤差控制在最小范圍之內。在對兩個數(shù)據(jù)庫各自檢索的基礎上,將數(shù)據(jù)進行合并處理,利用開源文獻管理軟件Zotero 參見Zetero官網:https://www.zotero.org。將重復的文件、缺乏摘要的文件,以及對“證據(jù)”和“政策”兩者間關系闡述不明的文件刪除,繼而,將剩余的1385條跟主題密切相關的期刊文獻進行類別劃分和細化研究。

(四)納入文獻

由于系統(tǒng)分析一般都是以較大數(shù)量的文獻為基礎的,對文獻納入標準的選擇提出了較高的要求。根據(jù)Cochrane的規(guī)范要求,研究文獻從檢索式的編寫到最后納入文獻量的確定,都是需要進行逐步報告的,并制定了相對固定的程式要求(參見圖1)。在文獻篩選過程中,通過對內容和研究方法等方面的控制,先后剔除無內容摘要等結構不完整的研究成果,最后從1385條文獻中篩選出224篇文獻納入研究。由此可見,在文獻篩選過程中,程序化的要求增強了研究過程的規(guī)范化,并通過文獻管理軟件Zotero的輔助加強了研究人員對文獻的科學化管理水平。

(五)內容分析

政策制定過程中的證據(jù)采納是一個相對主觀的過程,要么采納要么不采納,并不存在中間狀態(tài)。但這種非黑即白的二元劃分,并不利于“知識”的系統(tǒng)管理,還需在對文獻類型進行統(tǒng)計分析的基礎上,進行具有可操作性的類型劃分。根據(jù)政策制定者對“科學知識”的主觀認知情況,例文進一步將“知識”劃分為六個方面進行比較研究:(1)政策能力(policy capacities);(2)價值觀/意識形態(tài)/信仰(values/ideology/beliefs);(3)行動者關系(actor’s relations);(4)利益(interests);(5)組織程序安排(institutional and processual arrangements);(6)證據(jù)類型(types of evidence)。據(jù)此,進一步對納入研究的224篇文獻進行編碼統(tǒng)計分析(參見表6),通過對“阻礙因素”和“促進因素”的比較研究,在量化分析的基礎上得出研究結論。此外,例文還根據(jù)政策制定部門的不同,進行更具有部門針對性的行業(yè)化分析,進一步拓深了政策研究的理論維度。

(六)研究結論

借助系統(tǒng)評價,循證研究采用視野較為寬闊的、多學科化的系統(tǒng)分析方法,通過對1990—2020年這30年間關于循證決策研究的大量文獻數(shù)據(jù)的科學整合,從5000多份研究文獻資料中對公共政策制定過程中的知識運用進行了較系統(tǒng)的研究,大大拓寬了政策研究的理論范疇,較全面揭示了政策制定過程中的主要影響因素。研究發(fā)現(xiàn),有三類知識在政策制定中具有顯著影響:價值觀/意識形態(tài)/信仰、行動者關系以及政策能力水平,從而進一步加深了人們對循證政策制定過程的理解。通過研究范例,有力證明了在政策研究中采用循證系統(tǒng)分析對大樣本研究的可行路徑及其方法論優(yōu)勢。概而言之,在大樣本系統(tǒng)評價研究的基礎上,通過定性分析和量化分析的結合,研究結果可更全面反映出政策制定過程中各方面需要考慮的影響因素,能為政策制定者提供更全面且更具操作性的學理參考。

(七)方法論啟示

總的來看,相比于傳統(tǒng)的政策研究,循證政治學更注重政策制定的過程而非結果產出,通過較完善的程式規(guī)定將公共政策制定的程序正當作為結果正義的重要評判標準,進而避免武斷的政治決策和政治資源浪費。當然,這是需要以系統(tǒng)化的知識體系與研究方法作為支撐的,也對循證政治學的系統(tǒng)完善和長效運行機制的設計提出了較高的要求。

五、推動循證政治學全面發(fā)展的主要路徑探討

建立國家科研論文和科技信息高端交流平臺,是我國“十四五”規(guī)劃和二○三五年遠景目標建設的重要內容[32]。尤其是在全面推進國家現(xiàn)代化建設的時代背景下,為有效借助循證科學的理念與技術工具積極促進政治學研究的整體提升,還需統(tǒng)籌推進研究議題、研究理論和研究方法等方面的健全與完善。因此,為積極推動循證政治學學科體系不斷健全、學術體系不斷完善和話語體系不斷增強的“三個體系”工作要求,還需以證據(jù)為核心,通過循證政治學的系統(tǒng)的全面的發(fā)展促進知識轉化,實現(xiàn)從信息平臺到循證平臺的“政智化”系統(tǒng)提升。

(一)研究議題:從“循證決策”到“循證治理”的拓深

在數(shù)據(jù)驅動決策的時代背景下,數(shù)字技術如何賦能國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設便成為理論研究和改革實踐的重大議題[33]。從實踐需要來看,國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的提升離不開對“決策”所需“知識”的結構化整合。但循證作為一種研究理念和方法,其功效發(fā)揮還有賴于議題選擇,而議題選擇本身也是需要進行規(guī)制的重要政治活動。實踐表明,不同主體在議題選擇(如環(huán)保規(guī)制與地方經濟發(fā)展)過程中存在著各種偶然性和必然性的矛盾,而且特定“議題”本身(如預算分配)在研究解決的整個過程都可能伴隨著各種各樣的政治矛盾和利益沖突,進一步凸顯出政治系統(tǒng)由“結果控制”向“過程控制”政制體系化研究拓深的現(xiàn)實必要性。

基于循證治理理念,循證政制體系的建構是一項復雜系統(tǒng)工程。從制度邏輯的視角來看,社會中的每一項制度秩序都具有物質元素和象征元素。其中,所謂制度的物質元素,指的是結構與實踐;而象征元素,指的則是思想與意義[34]。關于“物質元素”層面的制度秩序建構議題選擇已有較多闡述,但“象征元素”層面的制度秩序建構議題研討還受到歷史文化和個體素質等多方面因素的影響。尤其是,在證據(jù)的生成、選擇和解釋等環(huán)節(jié)容易因個體差異而產生偏差性認知,甚至很可能會在首要議題、次要議題、實用議題和低級議題之間進行偏差性選擇[35]。對此,根據(jù)國家治理體系的健全和完善需要,如何系統(tǒng)推進“循證治理”的議題設計與過程控制而促進政制科學化體制機制完善,成為推進循證治理體系化建構的重要努力方向。

(二)研究理論:從“單一理論”向“理論體系”的提升

概念、模型和理論可為政治學分析提供科學化的重要工具。在社會科學研究中,任何理論的終極目標都是盡可能讓不可簡化的基本元素變得更加簡單且更少[36]。通過循證研究方法,循證政治學可極大推進對政治學研究成果的要素組合與整合利用。當然,理論的精簡還需以政治能動性的提升為導向。尤其在國家治理現(xiàn)代化提升的歷史新時期,基于固定制度安排的“個案式”研究已難以滿足風險社會時期的急劇變革,如何實現(xiàn)具有較大政治適應力的“理論體系”及其制度體系化研究就成為國家現(xiàn)代化發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。當然,這對循證政治學系統(tǒng)的建立健全提出了較高的要求,仍需促進規(guī)則與程序相配套的理論體系化整合。

根據(jù)國家治理現(xiàn)代化的建設要求,循證政治學理論體系的拓深需加強原則指引、完善制度體系和健全證據(jù)機制等方面的工作。一是加強原則指引。英國曾于1999年在《政府現(xiàn)代化》白皮書中提出了確保公共政策戰(zhàn)略性和前瞻性的七條“核心原則”,但其中的“歐盟”和“國家標準”等提法并不適合我國國情,還需根據(jù)我國實際對循證決策需遵循的若干基本原則進行具體研究。二是完善制度體系。政治學理論是一個具有豐富內涵的龐大體系,不僅需在宏觀方面加強馬克思主義政治理論、政治哲學思想的研究,而且需結合歷史政治學理論、地方政府在“政策試點”方面的田野政治學探索經驗,在“數(shù)據(jù)集”的基礎上進行循證政治學知識體系的本土化建構。三是健全證據(jù)機制。如何將循證原則嵌入政策過程,還需從機制方面完善主要階段的一系列工作:問題確認或議程設定以證據(jù)為基礎,政策方案選擇以證據(jù)為基礎,政策評估和調整以證據(jù)為基礎[37]。此外,在國家治理現(xiàn)代化的偉大歷史進程中,為促進社會主義核心價值觀與我國政治發(fā)展道路的結合,循證政治學還需突破以單一學科為載體的知識生產方式,探討實現(xiàn)知識和理論的生產由“單一學科”向“多元學科”融合發(fā)展的路徑,積極推動政治學發(fā)揮作為“統(tǒng)領學科”的時代作用。

(三)研究路徑:從“數(shù)據(jù)”到“證據(jù)”的整合

從發(fā)展歷程來看,政治學研究方法的演進是一個相對保守和緩慢的過程,經歷了從相對單一的階級分析法發(fā)展成為以歷史唯物主義為基礎的多元化方法論[38],形成理性政治主義、歷史制度主義和計算社會科學等不同的研究路徑。但是,在眾多孤案甚至是相互沖突的研究案例中,如何有效促進數(shù)據(jù)—信息—證據(jù)的系統(tǒng)化整合,有效消除工具理性和價值理性之間的張力,推動研究—決策—實踐的全程有效轉化[39],就成為未來研究所面臨的重要挑戰(zhàn)。

為有效彌補循證政治學研究“數(shù)據(jù)”與政治決策“證據(jù)”之間的割裂,還需系統(tǒng)建構由研究—決策—實踐一體化的知識轉化機制。(1)在理論研究方面,需加強學術資源的有效整合。研究機構是研究人員、力量和經費保障等問題解決方式的重要依托,應借助循證智庫機構建設來積極整合相關的學術研究資源。(2)在決策方面,需加強證據(jù)的知識體系化建設。隨著國家治理體系現(xiàn)代化的深入推進,應通過循證等現(xiàn)代化理性研究工具對各種研究方法及其成果進行結構化的有機整合。(3)在實踐方面,積極推動循證信息平臺建設。自2006年以來,海恩斯(Haynes)進一步提出了將國家高端交流平臺打造為循證平臺的“5S”模型[40],對我國循證信息平臺的建設具有重要參考價值,可為國家治理中遇到的問題提供“一站式”服務的知識體系化解決方案。

值得注意的是,隨著循證社會科學在理論和實踐方面的縱深推進,循證政治學雖在方法論方面已取得一些重要的發(fā)展基礎,但也面臨一系列有待系統(tǒng)化解決的難題。特別是,隨著計算社會科學等技術的日漸成熟也帶來“技術霸權”的隱患,比較典型的問題就是“數(shù)字出官,官出數(shù)字”,暴露了技術工具主義研究路徑所存在的風險,致使技術陷入技術治理甚至技治主義的泥潭[41]。甚至,有可能造成治理價值的缺位和國家治理目標的置換[42]。因此,還需通過人本主義彌補工具主義的缺陷,通過循證理念的貫徹而使各種研究方法能夠得到有效的平衡使用和兼顧統(tǒng)籌。

六、結論與討論

在國家治理現(xiàn)代化的時代背景下,如何實現(xiàn)“政治”系統(tǒng)在大數(shù)據(jù)驅動下的“政智化”賦能,而積極探尋“最佳政制”的體系化建構,使循證政治學的健全完善亟待提上議事日程。根據(jù)循證政治系統(tǒng)決策模型,在遵循黨的領導、人民當家做主和依法治國三者有機統(tǒng)一的中國特色社會主義政治發(fā)展道路的基礎上,循證政治學的系統(tǒng)發(fā)展不僅有利于為國家意志執(zhí)行的行政決策(decision-making)提供科學化技術支持,而且可積極促進政治中樞的國家意志表達(decision to make-decision)及其政制體系建構的理性化。但也應看到,基于循證理念和方法與政治學融合發(fā)展的新興領域,循證政治學還存在許多理論和實踐的空白地帶有待深耕。尤其是,需要系統(tǒng)健全完善循證政治學的研究—決策—實踐一體化的全程有效轉化機制。同時,還需積極拓深循證政治學與歷史政治學、田野政治學、大數(shù)據(jù)政治學等相關領域的統(tǒng)合研究,進而為國家治理體系現(xiàn)代化建設打造高質量的循證政智化智庫資源。

[參考文獻]

[1][美]葉海爾·德羅爾:《政策科學的構想》,李滔等譯,國家機械委經濟技術政策研究所、機械工業(yè)政策研究中心1987年版,第5頁。

[2]習近平:《高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告》,《中華人民共和國國務院公報》2022年第30期,第4—27頁。

[3]張梓堯、魏志鵬、楊克虎:《循證社會科學與新文科建設的共同邏輯及發(fā)展框架研究》,《圖書與情報》2021年第5期,第60—65頁。

[4][英]戴維·米勒、韋農·波格丹諾:《布萊克維爾政治學百科全書》,中國政法大學出版社1992年版,第185頁。

[5]燕繼榮:《現(xiàn)代政治分析原理》,高等教育出版社2004年版,第277頁。

[6]Baron, J:“A Brief History of Evidence-Based Policy”,The Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol.678,2018,pp.40-50.

[7]Davis.PT:“What is Evidence-based Education?”,British Journal of Educational Studies,Vol.47,No.3,1999,pp.493-525.

[8]Sandria T,Anthony C:“The Politics of In-frastructural Projects:A Case for Evidence-based Policy Making”,International Journal of Public Administration,Vol.33,No.13,2002,pp.182-191.

[9]馬小亮、樊春良:《基于證據(jù)的政策:思想起源、發(fā)展和啟示》,《科學學研究》2015年第3期,第353—362頁。

[10]Rudd.K.Prime M:“Address to Head of Agencies and Members of Senior Executive Service”,http://www.pm.gov.au/node/5817,2009-01-05.

[11]Peterson C A, Hughes-Belding K, Rowe N, et al:“Correction to: Triadic Interactions in MIECHV: Relations to Home Visit Quality”,Maternal and Child Health Journal, Vol.22,No.S1,2018, p.115.

[12]張正嚴、李俠:《“基于證據(jù)”——科技政策制定的新趨勢》,《科學管理研究》2013年第1期,第9—12頁。

[13]包國憲、劉強強:《中國國家治理中的循證邏輯:理論框架與研究議程》,《南京社會科學》2021年第1期,第75—83頁。

[14]程竹汝:《21世紀中國政治學的歷史使命》,《政治學研究》1998年第4期,第47—52頁。

[15][美]W.菲利普斯·夏夫利:《政治科學研究方法》,新知譯,上海世紀出版集團2006年版,第9頁。

[16][美]赫伯特·西蒙:《現(xiàn)代決策理論的基石——有限理性說》,楊礫等譯,北京經濟學院出版社1989年版,第46頁。

[17]王紹光:《政治學本土化,時也,勢也!》,《政治學研究》2021年第1期,第27—31頁。

[18]燕繼榮:《現(xiàn)代政治分析原理》,高等教育出版社2004年版,第278頁。

[19]周長鮮:《政治發(fā)展理論:源起、體系及其在世界百年大變局中的研究拓深》,《經濟社會體制比較》2021年第4期,第182—191頁。

[20]周望:《中國“政策試點”研究》,天津人民出版社2013年版,第1頁。

[21][美]史蒂芬·B.斯密什:《政治哲學》,賀晴川譯,北京聯(lián)合出版公司2018年版,第10頁。

[22]Sanderson.Iran:“Making Sense of ‘What Works’:Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?”,Public Policy and Administration,Vol.17,No.3,2002,pp.61-75.

[23]蘭旭凌:《重大公共安全危機中的制度治理:逆向摩擦、模式構建與系統(tǒng)支撐》,《行政論壇》2021年第4期,第133—141頁。

[24][美]戴維·伊斯頓:《政治生活的系統(tǒng)分析》,王浦劬譯,華夏出版社1999年版,第25—26頁。

[25]楊克虎:《循證社會科學的產生、發(fā)展與未來》,《圖書與情報》2018年第3期,第1—10頁。

[26]Sackett D L,Rosenberg W M,Gray J A,et al:“Evidence Based Medicine:What it is and What it isn’t”,British Medical Journal,Vol.312,No.7023,1996,pp.71-72.

[27][美]哈羅德·D.拉斯韋爾:《政治學:誰得到什么?何時和如何得到?》,楊裕昌譯,商務印書館1999年版,第3頁。

[28]Head B:“Evidence-based Policy:Principles and Requirements”,Strengthening Evidence-based Policy in the Australian Federation,Vol.1,No.1,2010,pp.13-26.

[29]Jessica Gurevitch,Julia Koricheva,Shinichi Nakagawa,et al:“Meta-analysis and the Science of Research Synthesis”,Nature,Vol.555,No.7695,2018,pp.175-182.

[30]楊克虎:《從信息平臺到循證平臺:一個以證據(jù)為核心的國家科技信息高端平臺構建新模式》,《圖書與情報》2021年第6期,第11—13頁。

[31]Capano, G., Malandrino, A: “Mapping the Use of Knowledge in Policymaking: Barriers and Facilitators from a Subjectivist Perspective (1990-2020)”, Policy Sciences,Vol.55,2022,pp.399-428.

[32]《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標的建議》,《中國民政》2020年第21期,第8—21頁。

[33]鮑靜、賈開:《數(shù)字治理體系和治理能力現(xiàn)代化研究:原則、框架與要素》,《政治學研究》2019年第3期,第23—32+125—126頁。

[34][法]帕特里夏·H.桑頓、[加]威廉·奧卡西奧、[加]龍思博:《制度邏輯:制度如何塑造人和組織》,汪少卿等譯,浙江大學出版社2020年版,第12—13頁。

[35][美]威廉·N·鄧恩:《公共政策分析導論(第四版)》,謝明等譯,中國人民大學出版社2013年版,第55頁。

[36][美]斯科特·佩奇:《模型思維》,賈擁民譯,浙江人民出版社2019年版,第1頁。

[37]周志忍、李樂:《循證決策:國際實踐、理論淵源與學術定位》,《中國行政管理》2013年第12期,第23—27+43頁。

[38]楊光斌:《當代中國政治制度導論》,中國人民大學出版社2015年版,趙寶煦總序。

[39]拜爭剛:《循證社會科學》,華東理工大學出版社2019年版,第96頁。

[40]Haynes R B:“Of Studies,Syntheses,Synopses,and Systems:the ‘4s’ Evolution of Servicies for Finding Current Best Evidence”,ACP Journal Club,Vol.134,No.2,2001,pp.11-13.

[41]孫晶:《從工具主義到人本主義:國家治理理念的現(xiàn)代化重塑》,《理論導刊》2022年第1期,第80—84頁。

[42]胡業(yè)飛:《國家治理與創(chuàng)新的長周期演化:對技術治理的重新理解》,《學海》2021年第3期,第93—100頁。

Evidence-Based Politics: Theory and Research Methodology Based

on Evidence-Based Policy-Making Analysis

ZHOU Changxian1,YANG Kehu2

(1.School of Politics and International Studies, Lanzhou University, Lanzhou 730000, Gansu, China;

2.Research Centre of Evidence-based Social Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, Gansu, China)

Abstract: With the spread of global conflicts and the acceleration of various risks, how to effectively promote the integration and development of “scientific research” and “scientific policies” in the modernization of national governance has become an important challenge for the construction of modern political systems and political science research institutions. Based on the practical development needs of evidence-based policy-making analysis, this paper systematically studies the theory and practice of evidence-based politics by using research methods such as Systematic Review. The research shows that evidence-based political science is an important theoretical innovation based on the development of evidence-based social sciences, which can provide new theoretical and methodological support for political science research and provide an academic basis for the effective integration of political leadership, public values and scientific evidence. In the new historical period of national modernization, the comprehensive development of evidence-based politics is conducive to promoting the perfection of the “best political system” through “political intelligence” empowerment and overall conducive to the effective transformation of the political knowledge system from research to decision-making to practice, as well as the operation of long-term mechanism.

Key words:evidence-based politics; political decision-making; modernization of national governance; systematic review

(責任編輯 劉永俊;責任校對 齊立瑤)

[收稿日期]2023-03-10

[基金項目]國家社會科學基金重大項目“循證社會科學的理論體系、國際經驗與中國路徑研究”(項目編號:19ZDA142);國家社會科學基金項目“人大國有資產監(jiān)督機制運行及其優(yōu)化研究”(項目編號:23BZZ009)。

[作者簡介]周長鮮(1978—),女,甘肅靖遠人,蘭州大學政治與國際關系學院副教授;楊克虎(1962—),男,甘肅臨澤人,蘭州大學循證社會科學研究中心主任、循證醫(yī)學研究中心主任,甘肅省循證醫(yī)學與臨床轉化重點實驗室主任。

①從1968年至1971年,葉海卡·德羅爾先后出版了《公共政策制定的再審查》(1968)、《政策科學的構想》(1971)和《政策科學的探索》(1971),被稱為政策科學的“三部曲”,對如何解決“科學”與“政策”之間的銜接問題進行了較深入的探討,引發(fā)世人對政策科學的廣泛關注。