浙江省人口空間分布變動格局及形成機制

□ 張祥晶

當前,我國已經步入扎實推動共同富裕的歷史階段。浙江省是典型的面積小省、經濟強省、人口大省,區域面積僅占全國面積的1.06%,GDP 占全國的比例由1964 年的3.56%提高到2020 年的6.36%、人口規模占全國的比例由1964 年的3.92%提高到2020 年的4.56%①除有特殊說明,本報告中的數據源自相應年份的《浙江省統計年鑒》和普查年份的《浙江省人口統計資料》。,浙江省把“擴中提低”形成橄欖型的收入分配結構作為共同富裕的重要標志之一,而人口結構性特征構成了收入分配社會結構的基礎性架構。因此,本研究利用1964—2010 年人口普查資料的常住人口為基數,以縣域和市域為基本地域單元,透視人口空間分布結構特征、變動趨勢及影響因素,為浙江省高質量發展建設共同富裕示范區的相關政策制定提供基礎信息。

| 浙江省人口空間分布的總體演變特征

(一)人口集中指數

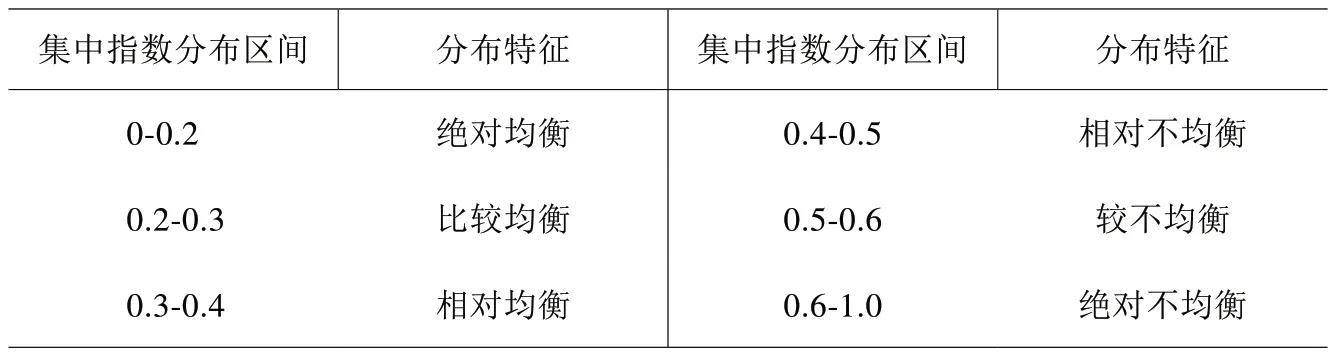

1.人口集中指數區間范圍及人口分布特征。人口集中指數是從總體上測度和分析區域人口分布集中或分散程度及其變動趨勢的指標。人口集中指數為其中POPi、Si分別為i 縣(市)的人口數和面積,POP 和S 分別為大區域人口數和面積,N 為縣(市)域個數。指數ΔPOP 在0—1 之間,ΔPOP 越大,說明人口區域分布越集中,如果趨向于1 說明所有人口幾乎集中分布于某一“點”;反之,ΔPOP 越小,說明人口區域分布越分散,如果趨向于0 說明人口幾乎均勻分布于各地區。參照基尼系數的評價標準,對人口集中指數區間范圍及人口分布特征進行了界定(表1)。

表1 集中指數區間范圍及人口分布特征

2.浙江人口分布均衡性下降、非均衡性提升。相對市轄區、縣(市)土地面積分布,1964—2020年浙江人口分布整體上是均衡的,但其均衡性下降、非均衡性提升。人口分布集中指數呈“兩頭降中間升”三階段變動特征:1964—1982年指數由0.2983 下降到0.2744,人口分布在比較均衡區間內變動;1982—2010 年指數由0.2744 提高到0.3707,人口分布由比較均衡降至相對均衡;2010—2020 年指數由0.3707 降至0.3535,人口分布在相對均衡區間內變動。經過三階段的變動,浙江人口分布非均衡性提升,由比較均衡轉變為相對均衡(圖1)。

(二)順序分布模型分析

1.順序分布模型。順序分布模型由Zipf 提出[1],指城市人口規模的排序位次與其規模之積幾乎為一個穩定的常數。若設城市人口按由大到小順序排列,排序處于第ri位的城市i 的人口規模為pi,則其順序位次ri和人口規模pi之乘積為常數M,即有:rib·pi=M,前式兩邊取對數,則有logpi=logM-Blogri,令A=logM,則轉換成logpi=A-Blogri,城市人口規模和位序取對數之后轉變為以A 為截距、以B 為斜率的直線關系,若logpi和logri相關系數絕對值大于0.75,就認為基本符合順序分布規律。

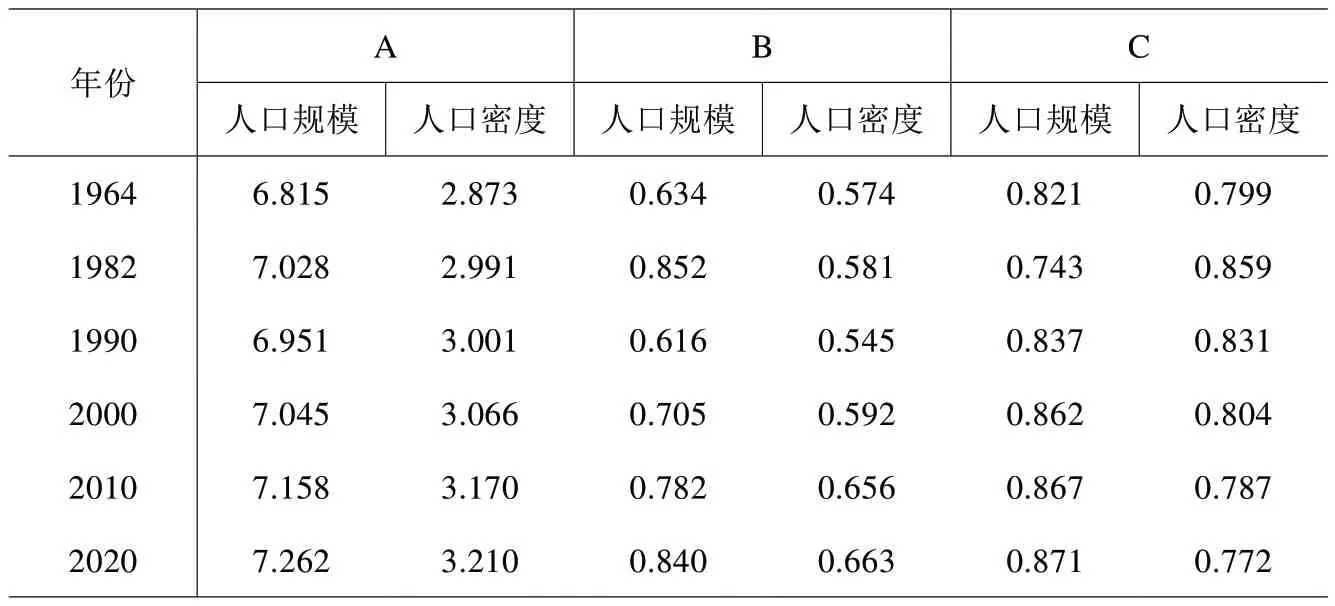

浙江省歷經數次行政區劃調整,11 市域的所轄范圍相對穩定。鑒于此,運用順序分析模型考察1964—2020 年浙江省11 市域人口規模和人口密度變動的趨勢。截距A 大小表示各市域人口規模/密度總體變化方向,若A 增大,說明人口規模/密度普遍呈增大趨勢;反之,說明人口規模/密度普遍呈縮小趨勢。斜率B 大小反映人口規模/密度之間的差異變動方向及趨勢,若B 增大,說明人口規模/密度之間的差異變大;反之,說明人口規模/密度之間的差異變小。

2.人口規模的順序模型分析。

(1)浙江省11 市域人口規模整體上呈增長變動態勢。指數A 波動上升,由1964 年的6.185上升到2020 年的7.262,提高了0.447,反映了市域人口規模普遍增長的特征。其中,1990 年為轉折年份,1964—1982 年A 由6.815上升到7.028,提高了0.213,增幅較大;但是1990 年A 出現回調,下降到6.951,相比于1982 年下降 了0.077,說 明1982—1990 年市域人口增長大幅放緩;1990—2020 年A 持續增長,說明市域人口規模普遍持續增加。

(2)11 市域人口規模差異經歷“兩升一降”變動整體上趨于擴大。指數B 由1964 年的0.634提高到2020 年的0.840,增加了0.206,反映了11 市域人口規模差異不斷擴大的趨勢,即人口分布趨于集中與極化。1990 年亦為轉折點,B 值由1964 年的0.634 提高到1982 年的0.852,說明市域人口規模差異趨于擴大;但是,1990 年B 值 降 低 到0.616,表 明1982—1990 年市域人口規模差異縮小;1990 年以后,B 值持續上升,到2020 年提高到0.840,提高了0.224,說明1990 年后市域人口規模差異持續擴大(表2)。

表2 1964—2020浙江省11市域人口規模和密度的順序模型

3.人口密度的順序模型分析。

(1)浙江省11 市域人口密度普遍提高。指數A 由1964 年的2.873 提高到2020 年的3.210,提高了0.337,反映出市域人口密度普遍增加的特征。1964—2020 年11市域人口規模總體上趨于增加,而市域面積保持相對不變,人口密度勢必不斷增長。

(2)市域間人口密度差異經過“兩升一降”變動總體趨勢擴大。指數B 由1964 年的0.574 提高到2020 年的0.663,提高了0.089,反映了11 市域人口密度差異趨于擴大的特征。其中,1990 年亦為轉折年份,1964—1982 年B 值提高,11 市域間人口密度差異趨于擴大;1982—1990 年B 值下降,11 市域間人口密度差異趨于收縮;1990—2020 年B 值持續增加,11市域人口密度差異持續擴大(表2)。

(3)11 市域間人口規模差異大于人口密度差異。11 市域人口規模指數B 明顯大于人口密度指數B,說明11 市域人口規模差異普遍高于人口密度差異。不同年份人口規模和人口密度最高市域和最低市域的倍數關系也有相似的發現,如2020 年人口規模最大的杭州是規模最小的舟山的10.31 倍,而同期人口密度最高的嘉興僅是密度最低的麗水的8.82 倍。

| 浙江省人口空間分布格局變動的形成機制

(一)自然環境是塑造人口空間分布格局的基礎性因素

地理環境包括地理位置、地形、氣候、土壤、水文、礦藏、植物、動物等自然狀況,是人類社會產生和發展的自然基礎。A.D 梅林杰等[2]實證了氣候、海洋可達性、土壤質量等自然環境因素在經濟發展中的重要作用,認為自然環境可以幫助解釋國家間在人均GDP 水平和增長方面的差異。我國學者認為,現階段我國各地區人口密度、經濟密度、經濟實力的差異,最根本的原因是我國國土有三大自然區,地勢有三大階梯[3]。自然環境因素具有穩健性,如氣候、區位、地貌、地形等在短時段內較少發生變動。但是,科學技術的進步及農業現代化的發展會提高利用率,一定時間和空間范圍內的播種面積、糧食產量、農業產值、供水量均可能會發生變化。本文選取2010—2020 年浙江省11 市域農作物播種面積增量、糧食播種面積增量、糧食產量增量、農林牧漁業產值(簡稱“農林產值”)增量、水資源增量等5個指標表征自然環境因素變化。

(二)經濟因素是形塑人口空間分布格局的關鍵性因素

經濟因素是人口集中與分散差異的關鍵性因素,經濟發展水平、經濟活力水平、經濟結構轉換均可能改變人口空間分布。區域經濟發展水平直接決定區域在業人口的需求量和需求類型,并通過“帶眷”系數型構了區域經濟條件約束下人口分布的基礎性形態。區域經濟結構性差異是人口流動的重要驅動力,人口遷移變動的“積累”效應也將促進人口分布格局的改變。經濟發展水平及其活力決定勞動力流向及流量,勞動力一般從經濟較落后的地區流向經濟較發達的地區[4]。本文選取2010—2020 年浙江省11 市域GDP 增量、第二產業產值增量、第三產業產值增量、工業產值增量、進出口增量等5 個指標表征經濟因素的變動①雖然貨運量、客運量能夠較好地表征地區經濟的活力,但是由于受COVID-19 疫情的影響,2020 年區域之間的“人流”和“物流”均出現異常變動,故舍棄了該指標。。

(三)公共政策是調節人口空間分布格局的重要性因素

公共政策也可以影響或調節人口布局,不論這種作用是建設性的還是破壞性的。公共政策包括政治、經濟、文化、人口政策等多個方面,其中經濟政策對人口分布影響較為直接。固定資產投資是創造就業的重要因素,即資本增長(投資增加)會刺激勞動力遷移,進而改變人口區域分布格局。克拉克和葛特勒(1983)對美國資本與移民關系的分析顯示,資本增長導致移民向經濟增長快的地區遷移[5];魯奇等(2006)分析發現中國固定資產投資東中西部依次遞減的趨勢,同中國流動人口東中西依次遞減的趨勢有很高的一致性[6]。區域基本公共服務供給質量也成為吸引人口聚集的重要拉力,尤其是優質可及的醫療服務和高質量的教育資源已經成為人口遷移的重要決策依據。舉家遷移城市很可能是為了保證子女而非父母地位的上升,其基礎是教育被當成職業和經濟流動的重要手段[7];為未成年子女獲得高質量的義務教育資源是國內流動人口目的地選擇的重要決策依據[8]。本文選 取2010—2020 年11 市 域 公 共服務支出增量、教育支出增量、醫院床位數增量、醫生數增量等4 個指標表征公共政策性因素變動①由于2018—2020 年《浙江統計年鑒》未公布11 市固定資產投資規模,故無法選用固定資產投資指標。。

| 浙江省人口空間分布格局變動形成機制的實證分析

(一)人口空間分布格局變動與影響因素的相關分析

以2010—2020 年11 市域人口密度增量為因變量,以表征自然環境、經濟因素和公共政策因素的三個維度的14 個指標增量為自變量進行相關分析。

表征自然環境因素變動的5 個變量中農林生產總值增量和水資源增量與人口密度增量正相關,說明地區農林產值和水資源供給的增加可以增進人口集聚,但是相關關系沒有顯著性;糧食產量增量、糧食播種面積增量和農作物播種面積增量同人口密度增量負相關,其中農作物播種面積增量的相關具有顯著性。相比于2010 年,2020 年浙江省11 市域農作物播種面積、糧食播種面積和糧食產量均為負增長,且負增長規模較大的市域人口密度增加幅度更大,這并非是否定環境資源因素對人口空間分布變動的基礎性作用,而是因為相對較低空間層級的“市域”可以向產糧大省或市購買糧食以補充供給。

表征經濟因素的5 個變量與人口密度增量正相關且具有顯著性,實證了經濟因素對人口空間分布格局變動的關鍵性作用。其中,GDP、工業產值增量更多地反映市域經濟發展總體水平的變動,二、三產業產值增量則反映了市域經濟結構轉型,進出口貿易額增量變動折射出市域經濟活力水平,也即市域經濟發展水平提高、經濟結構向二、三產業深度轉型和經濟具有活力將促進人口密度的提升。

表征公共政策的4 個變量與市域人口密度增量均為正相關,但僅教育支出增量、醫院床位數增量和醫生數增量等3 個變量具有顯著性,實證了公共政策尤其是醫療和教育的投入對人口空間分布格局變動的作用,換言之,市域間的教育投入和醫療衛生投入差距的擴大將加劇市域人口分布的疏密分異(表3)。

表3 人口密度增量與影響因素的相關分析

(二)人口空間分布格局變動影響因素的回歸分析

以市域人口密度增量為因變量,采用逐步回歸的方法進行多元回歸分析。進出口貿易增量(經濟因素—關鍵原因)在回歸分析的第一步被選入回歸模型,糧食產量增量(自然環境—直接原因)在第二步被選入回歸模型,糧食播種面積增量(自然環境—直接原因)在第三步被選入回歸模型。結果表明,由進出口貿易增量、糧食產量增量和糧食播種面積增量二類因素、三個自變量構成的回歸分析模型,復相關系數和決定系數高達0.968 和0.938,也即此二類因素可以解釋11 市域人口空間分布變動成因的93.8%。表征公共政策的自變量沒有進入逐步回歸模型,可能是其影響作用力被經濟因素和環境因素稀釋(表4)。

表4 浙江省11市人口分布變動同影響因素的逐步回歸分析結果

| 結論和討論

(一)浙江省人口空間分布的非均衡性變動

相對縣域土地面積分布,浙江人口分布整體上是均衡的,但其均衡性下降、非均衡性提升。以縣域為尺度,1964—2020 年浙江人口集中指數呈“兩頭降中間升”三階段變動,人口分布朝向非均衡性轉變。

11 市域人口規模和密度趨于增加且差異趨于擴大。1964—2020年11 市域人口規模和密度整體上呈增長變動態勢,經歷“兩升一降”變動,人口規模和密度差異趨于擴大,且同期人口規模差異大于人口密度差異。

人口空間分布變動格局是環境、經濟、社會因素多種因素共同形塑的結果。其中,環境因素和經濟因素變動能夠解釋市域人口分布變動成因的93.8%。

(二)浙江省高質量建設共同富裕示范區應關注人口空間分布問題

有效提高公共服務供給水平,應對人口集聚變動產生的公共服務需求。通過高質量發展不斷“做大蛋糕”,提高基本公共服務的財政投入,尤其是增加義務教育和醫療衛生領域優質公共服務資源的供給;推動重點領域非基本公共服務普惠化發展,實現大多數公民以可承受價格付費享有,滿足公民更高層次和更高品質的服務需求。

加強制度創新,保障“半城鎮化”人口依規享有公共服務。確立以居住證為載體、與居住年限相掛鉤的公共服務提供策略,按照“低門檻”“類別化”[8]原則設計流動人口居住證申領條件及權益享受,保障流動人口在流動地享受公共服務,避免出現戶籍地公共服務“無法”享受和流入地“無資格”享受的“兩不靠”的尷尬出現。“低門檻”指降低居住證的申領條件;“類別化”指分類提供憑居住證享有的基本公共服務,對于公共服務資源供給較為充裕的,執行憑居住證的無差別提供;對于公共服務資源供給較為緊張的,依據“權利和義務對等”原則[9],執行“居住證+條件”的階梯式提供。

貫徹落實藏糧于田與藏糧于技,提高區域糧食自給水平。2010—2020 年11 市域糧食播種面積和產量下降幅度較大市域同為人口總量/密度增加較快的市域,這勢必加劇人口集聚度高的市域“人—地”緊張關系。因此,要實行最嚴格的耕地保護制度,依托農業科技發展實現糧食綜合生產能力的提升。