基于Hotelling模型品牌效應視域下傳統在位企業和跨界數字企業的競爭策略研究

葉春森,陳 芳

(安徽大學 商學院,合肥 230601)

一、引言

隨著大數據、人工智能、物聯網等數字技術的快速發展,數字經濟對生產和需求產生了重要影響,一大批數字企業快速崛起,即使在新冠疫情的影響下依然比傳統企業擁有更強的發展能力。數字技術的廣泛應用,使得企業邊界和行業邊界逐漸趨于模糊化[1],為數字企業跨界創造了機會。這也促使企業更加關注消費者的個性需求[2],提供以消費者個性化需求為核心的服務和產品[3],因此跨界成為數字企業滿足消費者需求的一種新手段[4]。同時,出于提升企業競爭力的需要,數字企業也會通過跨界開辟新的市場。因此,在數字經濟時代,數字企業跨界經營已經屢見不鮮。數字企業常常跨界進入家電、汽車等傳統行業,并將新的經營領域納入原來的生態系統中,以贏得強大的市場地位[5]。例如,蘋果、華為等企業借助其技術優勢,紛紛進入汽車行業。由于數字企業具有趨近于零的邊際成本、強大的網絡優勢、先進的技術等優勢[6],傳統的在位企業很難與其抗衡。并且,一旦數字企業進入某一領域,會借助網絡和平臺占據相當的市場份額,這也引發了對數字企業在多領域形成壟斷的擔憂。

面對數字經濟帶來的新需求和沖擊,傳統在位企業該如何應對,就值得思考。一般來說,傳統在位企業可以選擇維持現狀,也可以考慮提供新產品以應對消費者的個性化需求和數字企業帶來的沖擊。其中,企業推出新產品一般有品牌延伸和新品牌兩種方式。品牌延伸就是新產品運用已有產品的品牌名稱進入現有市場[7]。例如,小米企業借助小米的品牌效應2022年9月推出了米家冰柜203L。新品牌就是用新建品牌推出新產品[8]。例如,農夫山泉在2021年4月推出了新品牌“長白雪”。品牌延伸和新品牌各有利弊,能為企業創造不同的競爭優勢[9]。品牌延伸策略能借助品牌知名度和消費者忠誠度開拓市場、節約推廣成本,但也可能導致品牌形象混亂、消費者忠誠度降低等負效應;而新品牌策略雖然需要相當高的營銷費用和品牌管理能力,但能迎合消費者個性化需求,捕獲存在發展潛力的利基市場。數字企業跨界進入的是新領域,想要延續占據有利市場地位,需要經過傳統在位企業的競爭[10]。數字經濟時代,數據逐漸變成關鍵性的生產要素,為維持市場,傳統在位企業需要收集消費者需求的相關數據并進行分析,以便推出新產品與其進行競爭[11]。雖然數字技術的發展使得數字企業跨界變得更加高效,但是這并不表示在與傳統在位企業競爭時,數字企業可以在所有的價值鏈環節都占據優勢[1]。傳統在位企業在其市場領域中有生產制造工藝的知識積累和產品質量等方面的優勢,難以很快被新跨界進入的數字企業所超越。因此,傳統在位企業還可以考慮憑借在位者的優勢收購進入者。

近年來,數字經濟與傳統經濟的發展已收到學者的廣泛關注。許恒等[6]從政府角度平衡數字經濟和傳統經濟的競爭,認為政府能通過實施“競合型”政策建立一種短期性的競爭緩沖機制,以幫助傳統經濟能與數字經濟持續競爭。余維臻和劉娜[12]則通過案例分析指出政府在推動傳統經濟向數字經濟發展方式轉變中發揮重要作用。政府與市場是一種互補與協同關系[13],除了政府幫助外,市場也會調節傳統企業與數字企業的關系,促進傳統企業進行數字化轉型。Tan等[14]認為數字經濟沖擊為企業轉型提供了機會。佟家棟和張千[15]也認為數字經濟時代,數字技術的發展為企業數字化轉型帶來了紅利,但也帶來了挑戰。這說明數字化轉型難度較大[16],不是一蹴而就的。因此,除了以數字化轉型和政府扶持角度來應對數字經濟的沖擊外,本文從企業自身角度和競爭角度研究在數字化轉型過程中傳統在位企業的競爭策略選擇問題。

本文研究還涉及品牌效應和動態博弈兩個領域。品牌效應的相關研究主要關注品牌的含義[17]、品牌延伸效應的評估[18-19]、消費者購買意愿[20-22]等問題。劉建堤[17]認為關于品牌的定義可以歸納為四類,一是強調品牌的標識作用,二是認為品牌具有人格化的特征品牌,三是認為傳達了消費者對該企業產品和服務的感受和認知,是企業的內在實質在消費者層面上的一種外在表現,四是強調品牌的特定價值,品牌能為消費者提供功能性利益或附加值。吳錦峰[18]通過提出不同零售品牌熟悉度的線上營銷導向對零售品牌態度變化影響的概念模型,探討傳統零售商線上品牌延伸營銷導向的選擇。Yu[19]提出了以市場相關性為基礎的框架來研究企業在不同市場上提供產品應該選擇原品牌還是新品牌。Sullivan[20]研究利用品牌延伸效應推出新產品時產生的產品溢出效應和替代效應,得出消費者會認為新產品是原產品的替代品。Ajitha、Sivakumar[21]和孫國輝等[22]認為品牌延伸會影響消費者對延伸產品的態度,而消費者對品牌的態度會影響消費者購買意愿。在動態博弈方面,曾賀奇和張玉林[23]通過構建銷售商1、銷售商2和策略消費者三方之間的動態博弈模型,分析了新產品的最優跨期定價和模仿產品最優定價。Shen等[24]使用博弈論構建一個價格和質量驅動的消費者選擇模型,討論了具有質量差異化的綠色和非綠色產品的最佳產品線設計問題。Choi等[25]發現博弈論被普遍用于模擬企業競爭和生產研究領域。本文也借助博弈論構建一個傳統在位企業和一個跨界數字企業之間的競爭模型,研究企業的均衡決策。

既往文獻為本文研究提供了重要啟示,但仍有一些問題值得進一步研究。雖然已有很多文獻關注數字經濟和品牌效應,但將兩者結合考慮對市場競爭的具體影響的相關文獻還較少。此外,雖然本文與大多數文獻一樣都利用消費者購買意愿來評估品牌延伸效應的影響,但本文考慮了產生新需求的消費者群體。本文主要關注以下問題:新需求背景下,數字企業跨界進入新領域應選擇哪種品牌策略?傳統在位企業應如何應對數字企業的跨界入市?產品價值和品牌效應對競爭環境和收購環境中企業兩方決策的影響?為了回答上述問題,本文通過Hotelling模型構建一個傳統在位企業和一個跨界數字企業之間的競爭模型,研究數字企業跨界入市前后企業的均衡決策,并分析了產品價值對企業決策和收益的影響。

二、基本理論模型

(一)模型構建

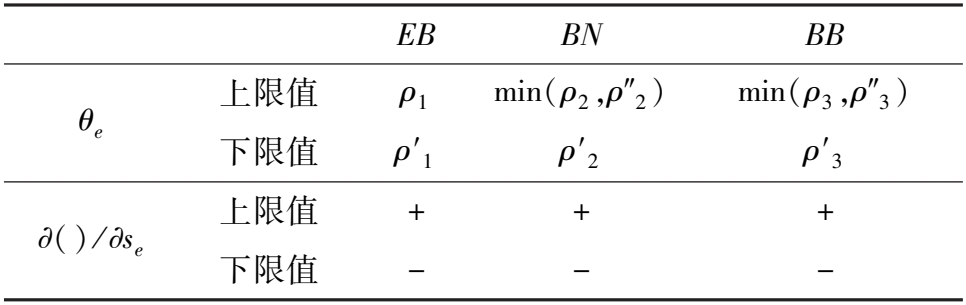

考慮市場新需求出現前,傳統在位企業(記為企業I)提供原產品(記為o),位于市場[-1/2,1/2]的中間,即so=0。市場出現新需求后,具有優勢品牌力量的數字企業(記為企業E)跨界進入市場提供新產品(記為e),其市場位置se∈[0,1/2];同時,在位企業也可能提供新產品(記為i),其市場位置si 結合市場實際情況,進行如下假設: 假設1:兩個企業的產品單位成本不變且相等,不失一般性地將單位成本設為0。 假設2:消費者均勻地分布在[-1/2,1/2]的市場上,每位消費者η對產品j(j∈{o,i,e})愿意支付的基礎保留價格記為vj,其本質是消費者對產品價值的偏好。 假設3:市場上有θk(θk∈[0,1],k∈{i,e})比例的消費者對品牌延伸的新產品有品牌偏好,愿意支付額外的保留價格lk。θk衡量品牌優勢力,θk越大表明品牌忠誠度越高,吸引對產品愿意支付額外保留價格的消費者越多。 假設4:消費者根據效用最大原則選購產品;兩個企業都是理性決策者,以收益最大作為策略選擇的唯一目標。 基于上述假設,在市場競爭分析中,參考Hotelling[26]經典的空間競爭模型,令t(>0)是距離成本,pj(>0)是產品價格,得到不同情景下的效用函數,如下: (1)購買原產品o的效用為:uo=vo-t(η-so)2-po; (2)新產品k是以品牌延伸方式提供時,有品牌偏好的消費者購買新產品的效用為:uk=vk+lk-t(η-sk)2-pk;無品牌偏好的消費者購買新產品的效用為:uk=vk-t(η-sk)2-pk; (3)新產品k是以新品牌方式提供時,有品牌偏好和無品牌偏好的兩類消費者的效用是無差別的,為:uj=vj-t(η-sj)2-pj。 參考Sajeesh和Raju[27]研究,面對以品牌延伸推出的新產品,根據效用最大原則,最終選擇該種產品的消費者由3部分組成,第一部分是1-θk中購買產品k的效用更大的消費者,第二部分是θk中購買產品k的效用更大的消費者,第三部分是θk中有新需求購買新產品效用更大由原產品o轉向新產品的消費者。 (1) 此時產品o的市場份額為1,傳統在位企業得到的收益為: (2) 數字企業進入市場后,傳統在位企業可以選擇維持現狀,也可以選擇提供新產品應對競爭,具體的決策情景如表1所示。 表1 傳統在位企業和數字企業的博弈決策組合對應的企業收益 首先討論傳統在位企業不提供新產品的情形下,數字企業進入市場的占優策略是新品牌還是品牌延伸。由表1可知此時傳統在位企業和數字企業的產品收益函數如式(3)所示。 πE=peqe,πI=poqo (3) 1.數字企業以新品牌方式入市與傳統在位企業競爭情形(EN) 由利潤最大化的一階條件解得產品o和產品e共存時的最優價格,然后代入需求和利潤函數中,可以進一步得到各自的市場份額和均衡收益如式(4)所示。 (4) 2.數字企業以品牌延伸方式入市與傳統在位企業競爭情形(EB) 同理,根據利潤最大化的一階條件解得產品o和產品e共存時的最優價格,然后代入需求和利潤函數中,可以進一步求得各自的市場份額和均衡收益如式(5)所示。 (5) 3.數字企業的策略選擇 從價格、市場份額、收益三個方面分析比較數字企業的進入策略,得到命題1。 命題1:傳統在位企業不提供新產品時,數字企業入市的最優選擇是品牌延伸策略。兩個企業產品定價、銷量和收益存在以下關系: (1)peEB*>peEN*,poEB* (2)qeEB*>qeEN*,qoEB* (3)πeEB*>πeEN*,πoEB*<πoEN*。 命題1表明,相比新品牌入市,產品e以品牌延伸入市時,消費者的支付意愿更高,愿意購買的消費者也更多,從而導致延伸的產品e的價格更高,市場占有率更高,于是收益更高。由此可知數字企業單方以品牌延伸入市有助于提高產品定價和銷量。同時由于競爭效應,迫使產品o的價格更低,影響在位產品o的銷量,對在位企業的收益沖擊影響更大。 面對數字企業的競爭,傳統在位企業在原產品基礎上還提供新產品時,市場上存在傳統在位企業的產品、現有產品o和數字企業的產品e三種產品。根據表1展示的兩企業的品牌策略組合,兩企業的產品收益函數如式(6)所示。 πE=peqe,πI=poqo+piqi (6) 引理1:πI##=pi##2/(2t(se-si))+(po##-pi##)2/(2tsi),πE##=pe##2/(2t(se-si))。 其中,下標指BB、NB、BN、NN四種策略組合對應情形。 證明:記x1是無品牌偏好消費者中的購買產品和產品e的邊際消費者,x=(vi-ve+pe-pi+t(se2-si2))/(2t(se-si));x2是無品牌偏好消費者中的購買原產品o和產品的邊際消費者,x2=(vo-vi+pi-po+tsi2)/(2tsi);x3是有品牌偏好消費者中的購買品牌延伸的產品和新品牌的產品e的邊際消費者,x3=(vi+li-ve+pe-pi+t(se2-si2))/(2t(se-si));x4是有品牌偏好消費者中的購買新品牌的產品和品牌延伸的產品e的邊際消費者,x4=(vi-ve-le+pe-pi+t(se2-si2))/(2t(se-si));x5是有品牌偏好消費者中的購買原產品o和品牌延伸的產品的邊際消費者,x5=(vo-vi-li+pi-po+tsi2)/(2tsi)。 在NN情形下,qo=x2+1/2,qi=x1-x2,qe=1/2-x1,由于?2πo/?po2<0,(?2πo/?po?pi)2-(?2πo/?po2)(?2πo/?pi2)<0,d2πe/dpe2<0,對收益函數進行一階導數運算,求得po=pi+2tsiqo,pi=2t(se-si)(qo+qi),pe=2t(se-si)qe,則πI=pi2/(2t(se-si))+(po-pi)2/(2tsi),πE=pe2/(2t(se-si))。其中進一步求解得到: (7) 在BN情形下,qe=1/2-x1+2θe(x1-x4),qo=x2+1/2,qi=x1-x2-2θe(x1-x4);在NB情形下,qe=1/2-x1-2θi(x3-x1),qo=x2+1/2-2θi(x2-x5),qi=x1-x2+2θi(x3-x1+x2-x5);在BB情形下,qe=1/2-x1+2θe(x1-x4)-2θi(x3-x1),qo=x2+1/2-2θi(x2-x5),qi=x1-x2-2θe(x1-x4)+2θi(x3-x1+x2-x5)。同理對BN情形、NB情形和BB情形中的收益函數根據利潤最大化進行一階導數運算,解得對應情形下的產品價格均滿足po=pi+2tsiqo,pi=2t(se-si)(qo+qi),pe=2t(se-si),則對應情形下的利潤均滿足引理1,引理1得證。進一步求解可以得到對應情形中具體的均衡價格,如下: (8) (9) (10) 在此基礎上,以收益占優為目標,可得兩企業的競爭均衡狀態,相關條件見命題2。 經過統計發現,本文獲取的1 030篇文獻分別分布在30種期刊上(如圖2)。其中,刊載武術文化研究50篇以上的期刊有5本,共刊載了442篇,占據了所有文獻的將近一半。期刊《體育文化導刊》載文量最多,達到113篇,其次是《武漢體育學院學報》,發文量為104篇。《成都體育學院學報》、《北京體育大學學報》、《上海體育學院學報》的發文量都在50篇以上。并且,除了體育類期刊以外,武術文化研究的文獻還分布在了教育類、新聞類以及中華文化研究的期刊中,比如《教育理論與實踐》、《傳媒》、《中國教育學刊》、《中華文化論壇》等。可見,武術文化研究受到不同領域刊物的重視,體育類期刊對于該主題的研究更為關注。 由于品牌延伸是數字企業的嚴格占優策略,命題1也表明數字企業選擇品牌延伸策略入市更優。然而,實踐中利用品牌延伸策略入市雖然能降低市場進入壁壘和產品營銷成本,但仍存在失敗的風險。因此,進一步對數字企業選擇延伸的策略效果進行討論,討論結果如表2所示。 表2 不同決策情景下共存競爭時數字企業延伸策略品牌力變化表 命題1和命題2表明,品牌延伸策略總是數字企業跨界進入新領域的最優策略,但這并不是在任意條件下都適用,品牌延伸效果與延伸領域相關度和品牌的優勢力關系密切。當數字企業選擇品牌延伸策略時,式(5)、式(8)和式(10)中的各產品的均衡價格函數需滿足非負條件,于是由表2可以看出,相應情景下企業的品牌力量θe也必須具有相當優勢才能獲得成功。此外,還可以發現se越大,即與原領域關聯度越高時,延伸產品與在位產品共存的空間越大;反之,se越小,即與原領域關聯度越低時,延伸產品可能沒有機會發揮品牌優勢力量,被迫退出市場。這說明并不是任何一個品牌隨意延伸到一個新領域都會取得成功,延伸效果與多種因素有關,只有滿足某些條件的在特定領域具有品牌優勢力的延伸成功可能性才高。例如,小米企業利用小米品牌推出多款智能家居產品取得不錯效果,這一方面是由于其擁有“米粉”強大的黏性助推,品牌自身具備優勢力量,另一方面是其延伸的領域能體現原品牌的核心價值,智能家居所包含的技術和理念能夠很好地繼承小米品牌“人文科技”的主張。 命題2也表明傳統在位企業應在不同條件下選擇不同均衡策略推出新產品。當其決定將品牌延伸至數字化領域與數字企業競爭時,由于偏離原品牌形象可能導致消費者并不認可新產品;同時若延伸的新產品價值不是很高,可能形成既使原有忠誠消費者群體流失,又不能吸引新消費者的負效應,此時選擇品牌延伸策略不是有利策略。例如,格力公司進入個人消費產品市場,推出格力手機,原以為新產品能借助格力的品牌優勢取得不錯反響,但消費者認為作為空調制造企業的格力,在手機制造和操作系統以及UI優化等方面仍缺少成熟的核心技術和相關經驗,最終反響平平。 綜合上述兩種情形可得,品牌延伸策略入市是數字企業的占優策略。面對數字企業品牌延伸入市,相比不提供新產品維持現狀,傳統在位企業應提供新產品,如命題3所示。 命題3:當數字企業以品牌延伸入市時,傳統在位企業選擇推出新產品策略比不推出新產品策略更優。 由命題3可知,面對數字企業的沖擊,傳統在位企業不會選擇維持現狀,會考慮提供新產品。相比維持現狀,傳統在位企業提供新產品能創造新的競爭優勢,與數字企業展開新的競爭,從而贏得更多的收益,這也與實際情況相符。 假設收購收益的分配問題是一個討價還價過程,僅受議價能力影響。令數字企業的議價能力為δ∈[0,1],則傳統在位企業的議價能力為1-δ。收購發生后,兩企業的總收益函數如下: 命題4:面對傳統在位企業的收購威脅,數字企業的占優策略是品牌延伸。 由命題4得,當傳統在位企業會收購產品e,與以新品牌方式進入相比,數字企業仍應選擇以品牌延伸策略入市。這是由于品牌延伸策略能盡快進入一個新領域,并且通過借助品牌優勢能夠獲得一些銷量,從而對傳統在位企業產品的壟斷定價產生威脅,使得數字企業與傳統在位企業的收購達成過程中享有一定的話語權,影響最終的收購的總收益。 傳統在位企業選擇收購策略后,有三種方式處理收購的產品e,分別是冷藏、以新品牌推出、以原品牌推出。此時傳統在位企業的收益函數如式(11)所示。 π總=pomqo+peqe=pom(1-qe)+peqe (11) 1.傳統在位企業冷藏產品e 若傳統在位企業冷藏產品e,此時在位企業的收益為πom=pom。 2.傳統在位企業以新品牌推出產品e(IN) 若傳統在位企業以新品牌推出產品e,消費者對產品e只愿意為其產品價值支付基礎的保留價格vi。 peIN*=(ve-vo+tse(1-se))/2+pom (12) 將式(11)和(1)代入需求函數得,qeIN*=(ve-vo+tse(1-se))/(4tse)。產品e的市場份額需滿足qeIN*∈(0,1)?-tse(1-se) 于是,π總IN*=(ve-vo+tse(1-se))2/(8tse)+pom。 3.傳統在位企業以原品牌推出產品e(IB) peIB*=(ve-vo+tse(1-se)+2θele)/2+pom (13) 將式(13)和式(1)代入市場份額函數得,qeIB*=(ve-vo+tse(1-se)+2θele)/(4tse)。產品e的市場份額需滿足qeIB*∈(0,1)?-tse(1-se)-2θele 于是,π總IB*=(ve-vo+tse(1-se)+2θele)2/(8tse)+pom。 比較傳統在位企業不同收購方式下得到的收益,由此可得傳統在位企業收購方式選擇結果,見命題5。 命題5:傳統在位企業的具體收購方式如下: (1)當-tse(1-se)-2θele (2)當-tse(3-se)-2θele 命題5展示了傳統在位企業選擇收購策略時的具體收購方式。可以發現,傳統在位企業具體收購方式的選擇與產品e價值有關,產品e價值較高時,傳統在位企業收購后會以原品牌形式與產品o一起推出。這是由于產品e價值較高,重新推出后仍然會被消費者選擇,能占有部分市場份額,傳統在位企業從而可以得到較高的兩種產品收益總額。然而,產品e價值較低時,傳統在位企業收購后會將產品e冷藏不推出。這是由于產品e價值較低,雖然收購前能占有部分市場,但重新推出后卻無市場。 由命題1、命題2和命題4可知,數字企業的占優策略總是以品牌延伸策略入市。面對品牌延伸進入的數字企業,傳統在位企業的競爭策略是選擇收購策略還是考慮推出新產品,見命題6。 命題6:數字企業品牌延伸入市時,其產品的不同價值與企業收購策略的對應關系如下: (1)數字企業產品價值較高,滿足-tse(1-se)-2θele (2)數字企業產品價值較低,滿足-tse(3-se)-2θele 其中, 命題6表明了傳統在位企業面對數字企業的反應策略。企業議價能力是影響決策的重要因素,面對數字企業的產品e,若傳統在位企業議價能力較強,則可以選擇收購策略。產品價值也是影響企業決策的一個重要因素。在產品e價值較高時,傳統在位企業在收購后可能進行整合重新推向市場,而在產品e價值較低時,傳統在位企業在收購后可能放棄這種產品,不會將其重新推出。 由命題6可以得到圖1。圖1展示了數字企業產品價值和傳統在位企業議價能力對傳統在位企業競爭策略選擇的影響。如圖1所示,當傳統在位企業議價能力較低時,選擇提供新產品策略更優。這是由于傳統在位企業議價能力較低時,傳統在位企業不能享有較高的收購收益分配率,從收購中得到的收益比較低,則傳統在位企業選擇收購策略不能實現理想的高收益總額,反而是選擇提供新產品策略贏得的總收益更高。當傳統在位企業議價能力較高時,選擇收購策略更優,且若數字企業產品價值較高時,選擇并存式收購;若數字企業產品價值較低時,選擇冷藏式收購。這表明企業議價能力是影響傳統在位企業競爭策略選擇的關鍵因素,議價能力較強意味著傳統在位企業在收購中占據有利地位,能從收購中得到的收益里收獲較高的分配額,從而最終獲取較高的總收益。議價能力較弱,傳統在位企業可能在收購收益分配中居于不利地位,最終不能贏得較高的總收益,此時反而推出新產品以獲取新的競爭優勢更優。綜上可以發現,無論是數字企業還是傳統在位企業都應該盡可能地提供高質量的產品。 圖1 傳統在位企業競爭策略選擇示意圖 根據上述結果,取t=1,vo=2,si=1/3,θi=1/8,li=1/8,se=2/5,θe=1/6,le=1/12進行數值模擬,展示不同競爭策略下,新產品價值與傳統在位企業和數字企業的收益關系。 為了展示傳統在位企業不提供新產品情形下,產品e價值變化對產品價格和收益的影響,按照式(4)進行數值模擬,得到兩種產品的價格和收益變化圖,如圖2、圖3所示。 由圖2、圖3可以發現,傳統在位企業不提供新產品維持現狀情形下,隨著產品e的價值越高,產品e的價格逐漸增加,但產品o的價格逐步降低;數字企業的產品收益也呈上升趨勢,傳統在位企業的產品收益則呈下降趨勢。因為新產品的價值水平能影響消費者的購買意愿,從而影響企業的競爭優勢。 圖2 ve對不提供新產品情形下兩產品價格的影響 圖3 ve對不提供新產品情形下兩企業收益的影響 為了展示提供新產品情形下產品i價值變化對傳統在位企業收益的影響,按照引理1對傳統在位企業在兩種不同的新產品推出方式下的收益進行數值模擬,并分別取ve=1,ve=2,進一步展示ve對傳統在位企業收益關系的影響,得到圖4。 圖4表明,傳統在位企業提供新產品情形下:對于相同的ve,兩種策略對應的總收益曲線的變化趨勢基本一致;vi越高時,傳統在位企業選擇以品牌延伸方式推出新產品越有利;(a)圖中的在位企業總收益曲線比(b)圖高,這意味著隨著產品e的產品價值的提高,傳統在位企業的新產品價值應該相應提高,以獲得更高收益。 圖4 對提供新產品情形下企業I選擇不同新產品推出方式的收益的影響 為了展示傳統在位企業收購時產品e價值對兩個企業的總收益的影響,根據收購的總收益函數I和E進行數值模擬,并分別取δ=0.3、δ=0.5、δ=0.8,進一步展示傳統在位企業收購決策中議價能力對企業總收益的影響,得到圖5。 圖5 不同值下企業I和企業E收購后總收益數值模擬 可以發現,議價能力和新產品價值對收購后兩個企業的總收益的影響具有替代性,議價能力越大,兩企業總收益相等點對應的產品e價值就越小。除此之外,還可以看出收購情景下傳統在位企業的收益與產品e的價值呈負向變動,數字企業的收益與產品e的價值呈正向變動。 本文以一個數字企業跨界進入一個新領域與一個傳統在位企業競爭為背景,研究傳統在位企業與數字企業競爭的博弈均衡策略問題。研究發現:對于具有品牌優勢的數字企業,品牌延伸策略是其跨界進入一個新領域的占優策略,但其延伸效果受與原領域關聯度、產品價值和品牌價值和形象等多種因素影響。面對跨界進入的數字企業的產品競爭,若傳統在位企業議價能力較強時,收購策略是占優策略;反之,新產品開發策略是占優策略。當選擇收購策略時,對待收購產品的態度取決于其產品價值水平,若是收購產品價值較低應選擇冷藏,這是由于就算將該產品在市場上重新推出,但由于無市場會收獲零收益。若收購產品價值較高則應重新推出,此時企業由于推出應對新需求的產品能夠收購不錯的產品收益。而當選擇新產品開發策略,大部分情形下選擇以品牌延伸方式推出更優,只有推出的新產品的價值與原產品相當但與原產品相似度低、與數字企業的產品相似度高時,以新品牌方式推出更優。 在鼓勵企業數字化轉型和倡導國家品牌戰略的背景下,本研究對圍繞品牌來尋求跨界突破和產品結構調整的企業有著如下的啟示和建議:(1)企業應審慎選擇品牌延伸策略。盡管本研究表明在大多數情形下品牌延伸策略總是企業推出新產品的有利策略,但實踐中延伸策略效果受多種因素影響。因此,企業選擇品牌延伸策略時,既要對延伸領域進行考察,盡量選擇與自己相關聯的領域延伸,又要對產品質量進行把握,推出高價值產品,這能使其在利用原品牌知名度的同時鞏固和加強品牌美譽度。(2)數字經濟時代,企業注重品牌數字化營銷,建立完善的數字營銷網絡體系是很有必要的。新興互聯網傳播平臺和數字化技術的快速發展,使得企業能快速傳遞品牌理念,獲取消費者反饋,以便對品牌形象進行優化和調整,數字化平臺也為企業建立全球品牌增加可能。因此,通過培育數字營銷人才、拓寬營銷途徑、轉變管理理念等方式建設數字化品牌是值得企業持續發力的。(3)深耕品牌建設,打造特色品牌,著力發揮品牌引領作用。當前我國制造業仍處于全球分工鏈條的下游,全球競爭離不開自主品牌建設,企業應發展“品牌”和“生產”雙驅動的品牌戰略,通過優質質量與服務和品牌價值驅動,提高消費者關注度與參與度,逐步建立競爭壁壘,即使在激烈的國際競爭中仍可立足。(4)面對數字化浪潮的侵襲,傳統在位企業可以通過收購進入數字化領域。本研究表明收購跨界入市的數字企業是一個可行的策略,然而事實上,企業還可收購數字化的新興企業,通過收購來獲取新技術和高端人才,加速數字化進程。 由于市場環境和新產品開發的復雜性,本研究還存在一些不足:研究背景主要考慮單個傳統在位企業和單個數字企業的競爭,沒有擴展到多個數字企業;實踐中企業競爭策略和新產品推出方式的選擇受到多種因素影響,比如,產品成本、產品類型等,這些因素對企業競爭和品牌選擇也有復雜影響。這些內容將是下一步研究的重要方向。(二)基準模型

三、傳統在位企業新產品策略

(一)傳統在位企業不提供新產品情形

(二)傳統在位企業提供新產品情形

(三)傳統在位企業提供新產品決策

四、傳統在位企業收購策略

(一)數字企業的入市與傳統在位企業的收購

(二)傳統在位企業收購方式選擇

(三)傳統在位企業收購策略與新產品開發策略比較

五、數值算例

(一)ve與傳統在位企業不提供新產品時的產品收益關系

(二)vi與傳統在位企業提供新產品時的收益關系

(三)ve和δ與傳統在位企業收購時的收益關系

六、結論與建議